论《格列佛游记》中空间的陌生化诗学论文

2024-05-21 14:48:35 来源: 作者:huangyuying

摘要:[摘 要] 随着近些年科幻文学研究的兴起,《格列佛游记》作为科幻小说重新受到重视。科幻 小说的研究视角为这部寓言讽刺小说的解读提供了一个新的方向。根据加拿大科幻文学研究学 者达

[摘 要] 随着近些年科幻文学研究的兴起,《格列佛游记》作为科幻小说重新受到重视。科幻 小说的研究视角为这部寓言讽刺小说的解读提供了一个新的方向。根据加拿大科幻文学研究学 者达科 · 苏恩文的陌生化的科幻文学理论,本文发现《格列佛游记》是依据现实空间来创造新 现实空间的,斯威夫特通过两种空间的并置、对照与转换,为读者创造了一种陌生化的审美体 验,既提升了小说的艺术价值,又达到了批判与教化的双重目的,还展示了作者对于人性的探 讨和对价值取舍的思考。

[关键词] 《格列佛游记》; 科幻小说;陌生化;空间

英国作家斯威夫特( Jonathan Swift)的 《格列佛游记》被称为最经典的政治讽刺小说 之一,学者们从不同角度和主题对这部小说进 行了研究,成果颇丰。如今,随着科幻文学研 究的兴起,一些研究者开始将《格列佛游记》 纳入科幻小说的范畴。科幻小说研究学者罗伯 茨(2010)在其著作《科幻小说史》中提出, 《格列佛游记》这部小说“不仅本质上是科幻 的,而且所有四部分都深深烙上了科学的印 记,因此很难不将它解读为一部关于科学的作 品”。加拿大学者苏恩文(Darko Suvin)的著 作《科幻小说变形记》以及斯科尔斯和詹姆逊 等人合著的《科幻文学的批评与建构》都较系 统地分析了《格列佛游记》中的科幻元素。苏 恩文将科幻文学定义为陌生化的认知性文学类 型,他认为“陌生化使科幻小说有别于从18世 纪至20世纪以来的‘现实主义’文学主流,而 认知又使科幻小说不仅有别于神话,而且有别 于民间(童话)故事和奇幻故事”(苏恩文, 2011 :8 )。

陌生化是俄国形式主义的核心概念 之 一 ,俄国学者什克洛夫斯基( Victor Shaklovksy)认为艺术的存在就是为了让“石 头显出石头的质感”(朱立元,2014 :33 )。 但在科幻文学中,读者发现其质感是“通过观 察‘这块石头’在加快的时间尺度上的运动 和变化,或者通过观察它与一块‘反石头’的 遭遇——后者具有如此‘不石头’的性质以致 读者不得不对石头之所以为石头的真正品质展 开重新考察——来实现的”,即科幻文学的陌 生化以其异于普通文本的形式或形象再造,带 我们进入复杂而又新奇的感知活动,从而体 验科幻文学的丰富性和美感(斯科尔斯 等, 2011 :33)。科幻小说的主要形式是一种拟换 作者经验环境的富有想象力的框架结构(苏恩 文,2011 :8 )。

基于此 ,本文从陌生化的角度对小说 《格列佛游记》的空间进行分析,以挖掘其中 的艺术价值和审美价值,同时指出作者斯威夫 特在不同空间中要揭露的社会现象,以及他对人的本质和价值抉择的探讨。

1 空间模式的陌生化:一种感知诗学

在科幻文学中,在作者的“零度世界” (此处“零度”是指在一个并列系统中的中心 参照点,或者在一个试验中的对照组)和新现 实世界之间存在摆动,这种摆动引发了对置 换方式进行叙述的必要,这种置换方式主要有 两种表现:其一是前往一个新地带的航行,其 二是将作者的环境转变为一个新地带的催化剂 (苏恩文,2011 :79)。因而空间的置换就成 为必然,通过新空间的产生,科幻小说能达到 新奇的陌生化的效果。通往新地带的航行只能 从作者的空间开始,而且科幻小说在叙述新空 间时又必须返回到作者的空间,只有这样才能 构成两种空间的对比,或使一方空间成为另一 方空间的参照,以增强叙述的真实性。

这样的空间置换在《格列佛游记》中最 为明显。在这本书中,每一卷的开篇和收尾都 是现实空间,中间才是记录翔实的新现实空 间。例如,第一卷在卷首交代了格列佛生活的 现实空间,包括他的出身、教育背景以及航海 的梦想等,而在卷末仅以寥寥数笔描写了其返 回家乡的生活。其余三卷均采用了相似的空间 置换方式。这不仅使故事的叙述更加真实,也 激发了读者的审美感知活动。

但从另一方面来看,小说中的空间置换 容易造成读者对英国的价值判断产生空白,因 为对于不熟悉当时英国情况的读者来说,他们 很难从书中想象其空间面貌。尽管英国是现实 中存在的国家,但作者在小说中以少量的文字 将其情况模糊化、边缘化,并将主要笔墨聚焦 于他新创造的虚拟的国家。在这种情况下,英 国虽是经验意义上的现实存在,但在价值观意 义上却是空虚与缺席的,而尽管作者虚拟的国 度在经验现实上并不存在,但其传达给读者的 价值观却是存在的和真实的。

作者通过这种方式将两种空间的价值观相融合。当然,这一填补过程并非像现实主义 作家那样真实地再现现实中的空间内容,而是 采用陌生化的手段,将不存在的地方通过与 现实的地方相对立、相颠倒的方式呈现出来, 这样不仅增加了故事的趣味性与新奇性,也使 读者的审美活动与感知时间得到延长,突显了 文学艺术的魅力。这也是陌生化在小说诗学方 面的主要旨趣所在,即“加大作品的密度和 可感性基质,增强作品的可感性”(张冰, 2000 )。

另外,作为一部准科幻小说,《格列佛 游记》并没有像后来的科幻小说一样描述未来 之事,而是以一种虚构的类似事实性报道的方 式将叙述者的所见所闻以戏谑的笔触记录下 来。从空间上来看,现实中的英国与故事中虚 构的小人国、大人国、飞岛国等处于共时的历 史之中,这样的空间并置促使读者将现实的世 界与虚构的世界进行对比,从而减少读者与故 事之间的距离感,使故事更具有说服力和教育 意义。

2 空间事物的陌生化:现实的变形与反照

在小说中 ,现实空间的生存环境 、人 物、社会等通过陌生化的手段被置于新的虚构 空间之中,而新的虚构空间正如上文所述,与 现实世界是并置的,这样便于读者将两个世界 进行对比。这时新的虚构空间犹如一面镜子为 现实中的人们提供一种参照介质,“但这个 镜子并不仅仅是一个反射镜,它还是个变形 镜……这面镜子乃是一个熔炉”(苏恩文, 2011 :6 )。在《格列佛游记》中,新的虚构 空间将现实变形,容纳了纷繁复杂的关于政 治、哲学、科学、教育等领域的主题和内容, 以直观或扭曲的方式反照着人类社会及其自 身,映射出人类社会的面貌及其内在问题。由 此可见,这部小说具有丰富的内涵。

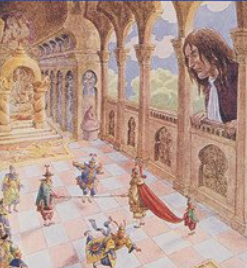

在小人国,尽管所有的事物都按比例缩 小了,但这里却等级森严,充满尔虞我诈。小人国居民们精于数学,衣物、食物等都充满算 计。在居住空间上,“整座城市是一个正方 形,道路很整齐也很直”,给人一种严肃、拘 谨、偏重理性的印象;“皇宫里面雕梁画栋, 整个建筑富丽堂皇,非常壮观”,暴露出他们 实际上追求的是一种宏伟、奔放、狂欢的生活 (斯威夫特,2016 :31—32)。这一对比透露 出他们理性的虚伪与堕落。

在大人国,尽管格列佛认为“身高越高 大的种族,野蛮的程度就会越厉害”,但大人 国的国王却思想开明、道德高尚。在地理位置 上,大人国三面环海,东北面有一座高山阻 隔,犹如世外桃源。一条天然河流将大人国均 分成两个部分,形成一个对称的空间,这样 的空间“总是不会在任何一边引发比另一边 更多的动势,这就给我们以平衡感和抑制作 用……”(赛维,2006 :158)。因此,大人 国的政治清明公正,统治者也会操练军队以防 内乱。

在飞岛国,科学家们丑态百出,从实际 的项目研究者到纯理论研究的推动者,他们的 试验与发明完全背离了实际,表面上是科学研 究,实际上荒唐可笑,他们发明的磁力飞岛 变成了其专制统治的工具。他们一味地追求科 学与理性,最终却变得腐败堕落、愚蠢无知。 斯威夫特在此批判了“那些与专制君主、乐 观主义的唯理论者、设计师、皇家学会的科 学家结成联盟的中产阶级”(苏恩文,2011 : 123 ),并告诫人们“科学权力的滥用将把人 类社会变成一个人人唯恐逃之不及的牢笼” (孙绍先,2002 :101 )。

在慧骃国, 一切似乎回到了原始的生活 状态,慧骃国的房屋由树木建成,简单朴素、 冬暖夏凉,非常实用。慧骃国完全脱离了政治 与科学,因而这里的理性回归了理性本身,变 得纯粹而完美。慧骃们品德高尚且充满理性, 而与人长得十分相仿的野胡却十分贪婪、残暴 与野蛮。通过将这两种形象进行对比,斯威夫 特把人类的缺陷批判得体无完肤。

新空间中的事物无一例外皆是现实的变 形与反照。那些奇奇怪怪的人和事物都可以从 现实中找到人类的影子,但这些并非对现实的 刻意模仿,而是通过陌生化的空间、人物和 环境等构筑了一个个新的虚拟的世界,并以此 一次又一次地调动读者在审美上的感知,更重 要的是达到了作者想要的“烦扰世人”的目的 (苏维洲,1984 )。

3 空间之间的转换:对人的探讨和价值的抉择

在《格列佛游记》中,推动故事情节发 展的不是时间的流逝而是空间的转换,这是格 列佛不断旅行的结果。除了对旅行的热爱、对 未知空间的好奇以及对探索和征服外部世界的 渴望,格列佛坚持去冒险旅行的主要原因是他 对现实空间的不满与腻烦,以及对人类旧有价 值观的质疑。《格列佛游记》关注的基本问题 是人类学的重要问题:“人类究竟是什么?” (苏恩文,2011 :122 ) 格列佛的一次次旅行 便是一次次寻求人之所以为人的旅行。在每次 旅行中,他都会从观察和被观察的视角对自 身、社会以及全人类做出全新的审视。

斯威夫特的讽刺总是双管齐下、无处不 在。在小人国,人的身体缩小至不足六英寸, 即使如此,他们依旧高傲自大,政治腐败,连 年征战。在大人国,人的躯体被不断放大, 身体上的缺陷暴露无遗:乞丐身上的巨大的虱 子爬来爬去,身上长的瘤子令人作呕等。其实 格列佛在小人国居民眼中何尝不是丑陋不堪: “脸上尽是坑坑洼洼的,胡子比野猪的鬃毛还 要粗,脸上的颜色也是东一块西一块,好像一 个调色盘”,而他在大人国居民眼里不过是一 个有理性的玩物或“天生畸形物”(斯威夫 特,2016 :81—82 )。

在飞岛国,人的面貌被极致丑化。那些 科学家们脑袋都歪向一侧,两只眼睛不能目视 前方,这暗示他们不可能客观正确地看待事 物,是典型的主观个人主义者。他们的试验违背生活常理,彰显了理性的堕落。在慧骃国, 斯威夫特描述的对象已不再是缩小、放大和丑 化的人了,而是与人一模一样的野胡。斯威夫 特(2016)不厌其烦地渲染他们的丑陋:“混 交、贪吃、当众排便、毫不掩饰的性欲等。这 样的存在是那么的龌龊卑鄙、恶劣贪婪、面目 可憎。”而对于品德高尚、充满理性的慧骃, 斯威夫特(2016)却赞美有加:“身强力壮, 仪态万千,体态模样十分俊美,行动也非常敏 捷,在品格上也拥有完美无缺的美德。”在两 种形象对比之下,格列佛对人类甚至对自己表 现出了彻头彻尾的憎恶。此时,他旧有的价值 观念破灭,新的价值观念开始形成。他不再夸 耀自己国家多么强大,拥有多少殖民地,他决 定留在慧骃国,与过往的思想彻底决裂,希望 像慧骃们一样纯粹理性地生活。他有意模仿慧 骃们的一言一行,开始感觉“身心非常健康, 心境也很平和”。格列佛在这一空间表现出了 强烈的归属感和认同感,他最后的抉择深刻地 反映出了他对人类某些传统价值观念的失望, 以及他对新价值观念的追求。尽管他未能如愿 以偿,但他对人类社会的讽刺和批判却是前所 未有的。

4 结语

《格列佛游记》是斯威夫特的一部杰出 的讽刺性作品,本文依据加拿大学者达科 ·苏 恩文的陌生化的科幻文学理论,对该小说进行 了重新阐释。在《格列佛游记》中,空间的拟 换十分明显。通过拟换空间,斯威夫特以陌生 化的手段达到了认知的审美效果,从而产生诗 意之美。另外,拟换的空间又会填补现实空间 的价值空白,从而形成对比,一方面揭示了虚 构的空间是现实的变形和反照,另一方面强化 了小说的教化目的。

空间之间的转换能够展示作者或者叙述 者对人性的探讨和对价值取舍的思考。最后, 格列佛宁愿放弃一切他原本引以为傲的秉性与价值,选择与慧骃们生活在一起。总体而言, 正是《格列佛游记》所蕴含的独特的审美价值 与社会价值,使其经受住了时间的考验,历久 弥新,长盛不衰,赢得了无数读者的喜爱。

参考文献

[1] 罗伯茨. 科幻小说史[M]. 马小悟,译. 北京:北京大 学出版社,2010.

[2] 苏恩文. 科幻小说变形记[M]. 丁素萍,李靖民,等 译. 合肥:安徽文艺出版社,2011.

[3] 斯科尔斯,詹姆逊,艾文斯. 科幻文学的批评与建 构[M]. 王逢振,苏湛,李广益,等译. 合肥:安徽 文艺出版社,2011.

[4] 斯威夫特. 格列佛游记[M]. 曹凤鸣,译. 成都:四川 文艺出版社,2016.

[5] 赛维. 建筑空间论——如何品评建筑[M]. 张似赞, 译. 北京:中国建筑工业出版社,2006.

[6] 孙绍先. 论《格列佛游记》的科学主题[J]. 外国文学 研究,2002(4):99-102.

[7] 苏维洲. “我要烦扰世人”——谈谈斯威夫特的 《格列佛游记》[J]. 外国文学评论,1984(1) :95-101.

[8] 张金凤. 《格列佛游记》中斯威夫特的“身体造 反”[J]. 外国语言文学,2015(2):115-144.

[9] 张冰. 陌生化诗学:俄国形式主义研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社,2000.

[10] 朱立元. 当代西方文艺理论[M]. 上海:华东师范大 学出版社,2014.