副文本研究对中译外翻译能力培养的启示——以《许渊冲英译毛泽东诗词》副文本为例论文

2024-05-21 13:44:02 来源: 作者:huangyuying

摘要:[摘 要] 本文按照副文本的表现形式,将《许渊冲英译毛泽东诗词》副文本分成三个部分:译 者序、注释和其他(封面、出版者的话等)。通过研究发现,译者许渊冲在副文本中展现了诸 多

[摘 要] 本文按照副文本的表现形式,将《许渊冲英译毛泽东诗词》副文本分成三个部分:译 者序、注释和其他(封面、出版者的话等)。通过研究发现,译者许渊冲在副文本中展现了诸 多杰出的翻译能力,包括双语能力、策略能力、翻译知识能力、语言外能力以及良好的翻译职 业道德。副文本不仅为翻译课堂提供了大量立体、生动的案例,还为翻译理论研究带来了新视 角。因此,将副文本研究引入教学课堂能够为中译外翻译能力的培养提供有益的启示。

[关键词] 翻译能力;副文本;中译外人才;许渊冲

1 研究背景

当前 , 中国正在加快构建中国话语和 中国叙事体系,加强国际传播能力建设。在 这一过程中, 如何出色地完成对外译介工 作、讲好中国故事,培养中译外人才的翻译 能力,成为亟待解决的问题。吴赟( 2015 ) 认为,“一个合格的中译外翻译人才应该具 备的是多模块、多要素的翻译能力与知识体 系。”任文等( 2 02 2 )认为,“多语翻译 人才和具有国际传播能力的中译外人才培养 要有顶层设计,要结合社会和市场的需求, 各校应考虑分类培养。”随着研究视野的拓 展,译作的副文本开始引起翻译研究者的重 视。副文本具有丰富的教学价值,将副文本 研究引入教学课堂能够为传统的翻译教学注 入新的活力。

法国文学理论家Genette( 1997)提出, “副文本”指的是“在正文本和读者之间起 协调作用的、用于展示作品的一切语言和非 语言材料”。根据副文本与文本的空间位置 关系,Genette将副文本大致分为两类:内副 文本(péritexte)和外副文本(épitexte)。 内副文本是文本内部所呈现的信息,包括封面、标题、序跋、内标题、注释等;外副文 本是独立于文本之外,却与之密切相关的外 部信息,包括公开外副文本和私有外副文 本。副文本有效地扩大了文本的外延,可以 为翻译教学提供大量的翻译案例,有助于学 生全面、立体地了解翻译职业以及译者的动 机和思想,促进自身翻译能力和专业素养的 提升。

2 从许译副文本研究译者翻译能力

2015年,许渊冲出版了《许渊冲英译毛 泽东诗词》,该作品受到海内外读者的广泛好 评,并于2020年再版。本文将该译本的副文本 分为原译序(许渊冲)、注释和其他(封面、 出版者的话等)三个部分。该译作的副文本不 仅展现了许渊冲杰出的翻译能力,而且为翻译 能力培养提供了大量的教学研究案例,具有丰 富的教学价值。

2.1 原译序(许渊冲)

副文本中的序言为读者提供了一个研 究译本和译者的重要渠道(阙红玲 等, 2023)。在原译序中,许渊冲向读者阐述了自 己的翻译思想和翻译方法,展现了他扎实的双语能力、策略能力和翻译知识能力。

2.1.1 双语能力

双语能力指的是用两种语言进行交际 所需要的知识,包括语用知识、社会语言知 识、语法知识及词汇知识等(Beeby et al. , 2009 )。原诗词中有大量叠词和韵词,许渊 冲却将这些词译得准确、贴切、优美,展现 了他扎实的双语能力。例如,许渊冲将“磅 礴”翻译为pompous ,pompous “不但有华 而不实之意, 而且声音上也与‘磅礴’相 近”;又如,他将《蒋桂战争》上半段四个 仄韵“变”“战”“怨”“现”译成了rain 、 again 、pain 、vain,实现了他所说的“至于押 韵,最好能够做到‘音似’”;再如,他把 “苍苍”处理成Shrouded in grizzling mist and drizzling rain,并指出这样翻译“似乎更能勾 画出蒙蒙灰雾和淋淋细雨的形象”(许渊冲, 2020)。许渊冲的双语能力体现在他能够灵活 运用英语词汇和表达方式来准确传达原文的意 义和诗歌的美感。在翻译课堂的译例赏析中, 教师可以充分利用原译序中的翻译案例来引导 学生提升双语能力。

2.1.2 策略能力

译者在序跋中对文本进行阐释的过程 中,其主体性特征是显而易见的,这种主体性 展示了译者在运用策略能力时的个人特点和倾 向。策略能力能够帮助译者选择适当的方法来 执行翻译项目,激发其他翻译子能力的发挥, 采用合适的翻译策略来解决问题,并对翻译 过程及其结果进行评价和监控(Beeby et al., 2009)。在原译序中,许渊冲阐述了他的翻译 原则,即“要尽可能传达原文的意美、音美和 形美”,并通过大量的例子对这一原则进行 了具体阐述。例如,在翻译“天兵怒气冲霄 汉”时,许渊冲借用了莎士比亚名剧《麦克 佩斯》中的“New sorrows strike heaven on the face. ”。他充分利用外国诗人的名句和词汇, 使翻译更符合海外读者的文化背景和审美习 惯,并准确传达原诗的意境和美感。又如,许 渊冲在翻译“泥丸”时,选择了英美人喜闻乐 见的形式mole-hills,以传达原文的“意美”。

策略能力控制和影响着翻译活动中的其他子能力,决定了最终的译作是否能被海外读 者广泛接受。在传统的课堂教学中,师生往往 只关注正文本的学习,而忽视了副文本的价 值。实际上,这些副文本直观明确地展现了译 者的观点和能力,对学生理解和运用策略能力 具有直观的教学效果。

2.1.3 翻译知识能力

翻译知识能力是 “ 翻译活动的运作知 识,翻译单位的种类,翻译的过程、方法、原 则、策略、技巧,以及关于翻译实践活动的认 识等”(Beeby et al.,2009)。在原译序中, 许渊冲(2020)集中阐释了诗歌英译的“三美 原则”:传达“意美”可以选择和原文“意 似”的“绝妙好词”,可以借用英美诗人喜闻 乐见的词汇,还可以借助“音美”“形美”来 表达原文的“意美”;传达“音美”时,可以 选择和原文“音似”的韵脚,还可以借助“双 声”“叠韵”“重复”等方法来表达原文的 “音美”。许渊冲在原译序中对诗歌翻译的原 则和策略等翻译知识进行了详尽的总结,展现 了他的翻译知识能力。这些总结是他呕心沥血 的成果,成为学者研究译者思想的一手资料, 也是译者深化翻译理论的知识源头。

2.2 注释

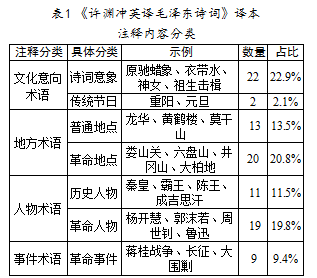

注释是读者了解译者翻译观的一个重要 维度(阙红玲 等,2023 )。该译作共有96处 注释,注释比例颇高,解释详尽,且注释覆盖 面广泛,具体类别及示例如表1所示。

译者通过译注来重构文化语境,表达其对原文的理解,帮助目的语读者更好地理解作 品(肖丽,2011 )。这些注释不仅展现了许渊 冲广博的双语百科常识,而且体现了他卓越的 语言外能力和策略能力。

2.2.1 语言外能力

翻译需要广博的知识底蕴和丰厚的人文 素养(吴赟 ,2015 )。译者通过对特定词语 添加注释,展示自己丰富的百科文化知识和 扎实的古典文学功底,这被称为语言外能力 (Beeby et al.,2009)。例如,“芙蓉国”的 注释:A poet of the Five Dynasties, in his poem “A Rainy Night on River Xiang”, described Hunan as “The Lotus Land for miles and miles in autumn wind” . So Hunan was called “Lotus Land” 。 “芙蓉国”出自诗人谭用之的《秋宿 湘江遇雨》,这首诗被广为传诵,因而“芙蓉 国”成了湖南的文化指代。注释能够帮助读者 克服阅读和理解上的障碍,从而扩展文本的意 义。许渊冲凭借广博的知识背景,将诗词中的 文化元素和意象解释得清晰透彻,帮助海外读 者更好地理解和欣赏作品的文化内涵。

2.2.2 策略能力

策略能力作为核心能力,贯穿整个翻译过 程并对其他子能力产生影响。译者的策略能力 在很大程度上决定了注释的内容和方式。对于 “祖生击楫”这一表达,许渊冲采用意译加注 释的方法来替代直译,以避免给海外读者造成 理解上的困惑。在给“重阳”添加注释时,许 渊冲不仅介绍了传统节日,而且重点介绍了重 阳期间的革命进程,以更好地体现诗歌主题。

在推介中译外翻译工作时,译者需要调 动策略能力,为具有中国特色、中华历史或中 国话语价值的术语添加注释,以帮助读者克服 阅读难点。值得注意的是,注释不必面面俱 到,而应选择性地解释和注解,以服务于语境 主题和读者的理解。这些注释很好地展现了许 渊冲在选择增添注释的内容以及如何注释等问 题上的策略选择,为学生培养策略能力提供了 有益借鉴。

2.3 其他(封面、出版者的话等)

封面和出版者的话从第三方视角肯定了 译者的辛勤付出。在出版者的话中,出版者用“吟安一个字,捻断数茎须”赞美了许渊冲在 翻译工作中精益求精的态度和持之以恒的译诗 毅力。封面、出版者的话等副文本客观地展现 了许渊冲精雕细磨、坚持不懈和追求卓越的翻 译职业道德。良好的翻译职业道德是译者翻译 能力的重要组成部分,它不仅可以保证译者的 德行和声誉,还能够加强译者与其他译者、出 版社、读者以及评论家和研究员之间的合作。

3 副文本研究对中译外翻译能力培养的启示

译本中的副文本为研究译者翻译能力提 供了大量的案例,有效地扩大了文本的外延, 也为翻译能力的培养提供了有益的启示。

第一,转换视角,扩展教学资源。副文 本的引入为翻译课堂带来了新的研究视角,拓 展了教学思维。传统的翻译教学通常只侧重于 翻译技巧和策略的传授,而副文本的引入则为 学生提供了丰富的教学资源,有助于培养学生 的独立思考能力和创造力。在翻译工作中,译 者不仅需要关注翻译作品,还需要了解作品背 景、作者意图以及目标读者的需求等。这种对 信息的把握能力对于学生在实际翻译工作中更 好地理解和应用翻译策略至关重要。

第二,夯实基础,注重翻译能力。副文 本是相关各方在文本解读、阐释和推介中交互 作用的聚集地。译者可以借译者序充分“显 形”,阐述自己的所思所想所为,也可以通过 注释加深读者对诗歌的理解。将副文本引入教 学有利于学生借鉴优秀译者的经验和思考,夯 实基础,培养卓越的翻译能力,为未来的翻译 职业发展打下坚实的学科基础。

第三,与时俱进,培养新型翻译能力。 副文本将翻译文本置于丰富的文化和语言环境 中,将译者放于动态的翻译市场中,译者唯有 重视满足实践需求的新型翻译能力,才能真正 成为“了解中国国情、精通外国语言和文化、 懂经营管理、会技术、熟悉国际规则的领军人 物”(黄友义,2022 )。

第四,积极有为,主动推介自己。借助 副文本等多种渠道,译者可以变“被动”为 “主动”,积极向各方展示自己的所思所想。

在教学课堂中,教师可以引导学生写译者附记 或译者序,鼓励他们介绍自己的翻译思想,记 录翻译过程中的心得体会。译者应该认识到, 积极主动地推介自己不仅有助于推介译作,还 有助于与读者、出版方和其他合作伙伴建立良 好的合作关系,争取职业发展机会。

4 结语

副文本有效地扩大了文本的外延,将其 引入翻译教学课堂不仅能为研究译者的翻译能 力提供大量的案例,而且能为翻译能力的培养 提供有益的启示。副文本立体、生动地展示了 译者的翻译能力,如对外传播能力、信息技术 能力和翻译职业道德等,为学生成长为具备全 面能力的领军人物指明了方向。将副文本研究 引入教学课堂有助于促进中译外翻译人才综合 素养的提升,培养出符合对外译介工作要求的 新型翻译人才。

译者也要学会借助副文本积极主动地推 介自己,通过各种渠道展示自己的翻译思考和 成果,与翻译各方建立良好合作关系。未来, 我们应该鼓励各种衍生文本的创作,并加强对 副文本的研究,不断探索中译外翻译能力培养 的新途径,为中译外翻译事业的发展作出更大 的贡献。

参考文献

[1] BEEBY A,FERNÁNDEZ M,FOX O ,et al. Results of the validation of the PACTE translation competence model :acceptability and decision making[J]. Across languages and cultures,2009 ,10(2 ):207-230.

[2] Genette G. Paratexts:threshholds of interpretation[M]. Cambridge :Cambridge University Press ,1997.

[3] Genette G. Introduction to the paratext[J]. New literary history ,1991(2 ):261-272.

[4] 黄友义. 从“翻译世界”到“翻译中国”:对外传 播与翻译实践文集[M]. 北京:外文出版社,2022.

[5] 阙红玲,刘娅. 副文本视域下中医典籍的翻译与传 播[J]. 上海翻译,2023(1):84-88.

[6] 任文,蒋莉华. 国际传播视阈下翻译人才的能力要 素与培养——任文教授访谈录[J]. 山东外语教学, 2022.43(5):1-7.

[7] 陶友兰. 中华文化对外传播与翻译策略构建——解 读黄友义《从“翻译世界”到“翻译中国”:对 外传播与翻译实践文集》[J]. 外语电化教学,2023(2):95-98+119.

[8] 吴赞. 翻译能力建构与中译外人才培养[J]. 外语学 刊,2015(1):148-153.

[9] 吴赞,蒋庆胜. 国际传播视阈下对外翻译研究:理 论建构与应用价值[J]. 外语教学理论与实践,2022(4):1-10+21.

[10] 肖丽. 副文本之于翻译研究的意义[J]. 上海翻译, 2011(4):17-21.

[11] 许明武,冯慧怡. 中国科技典籍外译的副文本路 径——以《陶说》为例[J]. 上海翻译,2023(2):14-19.

[12] 许渊冲. 许渊冲英译毛泽东诗词[M]. 北京:中译出 版社,2020.

[13] 张玲. 汤显祖戏剧英译的副文本研究——以汪译 《牡丹亭》为例[J]. 中国外语,2014.11(3) : 106-111.

[14] 张文英,李凤敏. 中译外人力资本与国家文化软实力提升[J]. 学习与探索,2012(4):137-139.