《进入黑夜的漫长旅程》中的疾病叙事伦理分析论文

2024-05-20 15:56:35 来源: 作者:huangyuying

摘要:[摘 要] 尤金 · 奥尼尔的经典剧作《进入黑夜的漫长旅程》探讨了疾病影响下的家庭伦理崩 塌,疾病叙事深化了奥尼尔该剧中“家”的主题。在面对疾病时,剧中的人物面临着一系

[摘 要] 尤金 · 奥尼尔的经典剧作《进入黑夜的漫长旅程》探讨了疾病影响下的家庭伦理崩 塌,疾病叙事深化了奥尼尔该剧中“家”的主题。在面对疾病时,剧中的人物面临着一系列伦 理困境。疾病书写隐喻了病态的社会,本文通过分析奥尼尔剧作《进入黑夜的漫长旅程》中的 疾病书写,可以窥见奥尼尔对社会伦理道德的批判以及对疾病伦理的深思。

[关键词] 尤金 · 奥尼尔;《进入黑夜的漫长旅程》; 疾病叙事;家庭伦理

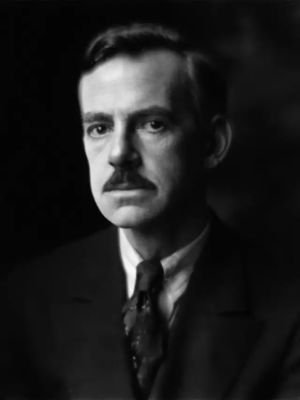

尤金 ·奥尼尔(Eugene O’Neill)被誉为 “美国戏剧之父”,是美国第一位获得诺贝尔 文学奖的剧作家。他的戏剧作品多以家庭为单 位且多为悲剧。《进入黑夜的漫长旅程》(以 下简称《旅程》)是奥尼尔的晚期巨作,也是 一部带有自传性质的作品。《旅程》讲述了一 个爱尔兰移民家庭在美国海边度假屋中的一 天,涉及的主要家庭角色有:昔日的舞台明星 丈夫蒂龙、吗啡成瘾的妻子玛丽、放荡的大儿 子詹米及身患肺结核的小儿子爱德蒙。在这一 天里,玛丽的吗啡成瘾和爱德蒙的肺结核相继 被证实和确诊,二人的疾病构成了戏剧发展的 主线。

疾病叙事是奥尼尔戏剧创作的特色之一, 疾病人物在奥尼尔的众多戏剧中都扮演着重要 角色。除了《旅程》中的“疯女人”玛丽及 小儿子爱德蒙,《救命草》中的男女主人公斯 蒂芬和艾琳以及《天边外》中的弟弟罗伯特等 都是奥尼尔塑造的疾病角色。目前学界对《旅程》的研究主要集中在悲剧思想、女性主义批 评以及与其他作品的对比上,缺少对疾病叙事 的研究。疾病叙事涵盖了奥尼尔对疾病人物的 关切及其对社会伦理道德的探讨。因此,从疾 病叙事与伦理两个角度重新审视奥尼尔的《旅 程》,对于拓宽该剧的研究具有重大意义。

1 《旅程》中的疾病叙事与表征

疾病是国内外文学创作中经久不衰的主 题。“疾病叙事”由医学和文学中的两个概念 组合而成。从生理和心理层面,疾病主要可以 分为传染病、绝症及精神类疾病。现实生活 中,奥尼尔一家人一生都在被各种疾病困扰, 《旅程》中的疾病书写几乎全是写实,如母亲 玛丽的吗啡成瘾以及小儿子爱德蒙的肺结核。

桑塔格( 2003 )在《疾病的隐喻》中指 出:“疾病是生命的阴面,是一重更麻烦的公民身份。每个降临世间的人都拥有双重公民身份,其一属于健康王国,另一则属于疾病王国。尽管我们都只乐于使用健康王国的护照,但或迟或早,至少会有那么一段时间,我们每个人都被迫承认我们也是另一王国的公民。” 在人的一生中,每个人都无法避免地感染某类疾病。

玛丽是奥尼尔创作的典型的“疯女人” 形象,身患生理和心理的双重疾病,其原型为 奥尼尔的亲生母亲艾拉。玛丽原本是富商之 女,从小生活条件优渥,曾梦想着成为一名修女或者杰出的钢琴家,但婚姻改变了她的命 运。婚后,玛丽在物质和精神层面受尽了压 迫,丈夫对她吝啬至极。在玛丽生产时,丈夫为其请来的庸医使她对吗啡产生了依赖。从 此,玛丽成了人人喊打的“瘾君子”。在玛丽 向丈夫寻求理解与支持时,得到的却是冷冰冰的回应:“但是看在老天爷的面子上,你为什 么就不能绝对一点,再努努力?”(奥尼尔, 2016 :78 )大儿子詹米有严重的俄狄浦斯情结,即对母亲产生了过度的情感依恋,七岁那 年他将麻疹传给弟弟尤金,导致了弟弟的死亡。婚姻的不幸以及丧子之痛进一步促使了玛 丽的异化与疯癫。

在玛丽陪同丈夫在外演出期间,詹米不 听祖母劝告,故意将麻疹传染给年幼的弟弟尤 金,导致尤金不幸离世,希望借此得到母亲全 部的爱。但是,这并没有让他得到更多的母 爱,反而招致了母亲的怨恨。在爱德蒙出生 后,玛丽又将所有的母爱转移到爱德蒙身上。 于是詹米开始整日泡在酒吧与妓女厮混,试图 通过这种方式来填补内心对爱的渴望。玛丽的 疾病使整个家庭陷入了绝望之境,直接导致了 亲情伦理的崩溃、夫妻之间的疏远以及代际关系的疏离。

小儿子爱德蒙的原型为现实生活中的奥 尼尔。1919年,奥尼尔本人因感冒后淋雨而导 致病情加重,最终被确诊为肺结核。结核病是 文学作品中最常见的疾病之一,生发于身体上半部分的肺部,与精神密切相关。爱德蒙生 性浪漫,有诗人的气质,却被詹米故意引上邪 路,开始酗酒,还跟着詹米一起混迹于娱乐场 所。母亲的吗啡成瘾更是给了爱德蒙致命一 击,他不愿相信这个世界除了妓女,还有人 会对吗啡上瘾。结核病对爱德蒙而言更像是 一种心病,是长期悲愤郁结的结果。桑塔格 (2003)认为结核病是一种时间病,它加速了 生命,照亮了生命,使生命超凡脱俗。在确诊 肺结核后,爱德蒙尝试借助诗歌来抒发内心的 苦闷,逃避现实,但是愈发严重的病情消磨了 爱德蒙对于生的渴望。

2 《旅程》中疾病叙事的伦理追寻

长期以来,疾病被视为邪恶的象征,与 伦理道德密切相关。在《旅程》中,为了摆脱 疾病伦理困境,玛丽和爱德蒙采取的主要手段 是:对宗教信仰产生怀疑、自杀及反叛。

精神共同体是滕尼斯提出的,而宗教是 连接精神共同体的重要纽带。作为爱尔兰移 民家庭,蒂龙一家都信仰天主教。在爱德蒙14 岁时,玛丽企图跳河自杀,此时爱德蒙才知道 母亲对吗啡上瘾的事情。满怀愧疚的他虔心祷 告,祈求上帝拯救自己的母亲,但母亲的病情 却丝毫不见好转,反而愈加严重,于是爱德蒙 对于天主教的信仰开始动摇。玛丽自杀的原因 归根结底也是信仰的幻灭。当玛丽再次吸食吗 啡后,她向圣母祷告,祈求原谅,但下一秒 又轻蔑地告诫自己:“你觉得圣母听到一个 撒谎、吸食毒品的人背几句祷告文就会原谅 你了吗!你骗不过她的!”(奥尼尔,2016: 128)玛丽违背了信仰,但身体的痛苦又使她 无法抵抗吗啡带来的暂时的解脱。在生理和精 神的双重折磨下,玛丽的信仰彻底崩塌。

在《旅程》中,玛丽和爱德蒙都曾选择 过自杀,这表明了他们内心绝望的生存状态, 并企图通过自杀来消解尘世的荒诞。自杀是文学作品中常见的母题,是作家在艺术创作中表 示抗争的重要手段之一。自杀是一种个体自我 毁灭性行为,是生命终结的一种激烈的表现形 式。加缪认为自杀是一个真正严肃的哲学问 题,自杀的根源在于孤独和荒诞,而自杀以它 的方式解决了荒诞(何昕,2016 :85)。玛丽 试图通过自杀来消解自己对吗啡的欲望。爱德 蒙在海外冒险时曾在牧师家企图自杀,其根源 在于他无法承受理想与现实间的割裂。剧中爱 德蒙悲痛地感慨道:“如果我生下来是一只海 鸥或者是一条鱼那样是不是好一点呢。生而 为人,我怎么都不习惯, 一个自身不愿意成 为人、也不会被别人所需要的人, 一个没有 依靠的人,难免会喜欢上死去! ”(奥尼尔, 2016 :189—190)现实中,奥尼尔本人曾在 1912年选择自杀,幸运的是最终获救。

除了“自杀”这种极端的方式,患者强 烈的反抗意识也是其在伦理困境下的自我保护 机制。在疾病与男权社会的重压下,玛丽开始 对社会规定的契约角色发起挑战,主要表现为 语言与空间的转换。由于男权社会的戕害,玛 丽的前半生一直处于“失语”状态。在第一幕 中(此刻玛丽已经复吸),玛丽控诉丈夫没有 给家人一个“像样的家”,“我从一开始就并 不情愿住到这样的地方来……我才不会把这里 当作我的家哩”(奥尼尔,2016:45 )。 除了 从“失语”到“开言”的转换,玛丽还开始为 自己争取更大的生存空间。相较于家中其他三 位男性的广阔的活动空间,玛丽大部分时间只 能待在家里,只有二楼的房间是她的庇护所。 最终玛丽打破了心理世界的壁垒,勇敢地指责 他们用对待犯人的方式来“监视”她。玛丽的 反抗意识还体现在她任由自己通过吸食吗啡来 逃避现实。

福柯(2007)在《疯癫与文明》中曾言: “人类必定会疯癫到这种地步,即不疯癫也只 是另一种形式的疯癫”。玛丽一袭白色婚纱从 楼上缓缓下来是剧中最后一幕,也是此剧的高潮,玛丽在心理层面已经彻底倒退到了过去, 变成了记忆中那个对未来满怀憧憬的明媚少 女。此刻玛丽的“疯癫”可以解读为一种自由 与理性,是对自己的救赎。

3 《旅程》中的疾病隐喻与治疗

长久以来,人们对于疾病的认知与治疗 深受社会伦理观念的影响。疾病被蒙上了一层 阴影,而患者即疾病的承载者往往会被他者 化。社会形成的对疾病的道德判断往往是负面 的。从“只是身体上的疾病”转化为道德判 断,再转化为罪恶感和压迫感,这些道德判断 同时也决定了社会对某种特定疾病和患者的道 德和情感反应(孙雯波, 2018 :137)。《旅 程》中玛丽和爱德蒙患病与治疗的经历也隐喻 了社会在医疗和道德等方面的种种问题。

在《旅程》中,疾病不仅给患者带来了 生理上的病痛,还使他们遭受到了来自家人和 社会的道德谴责。爱德蒙的肺结核给家庭带来 了巨大的经济压力,使他从生理上的“病人” 变成了家庭伦理上的“罪人”。剧中,为了安 抚儿子爱德蒙,蒂龙称愿意送他去任何地方, 但条件是必须“价格公道”,但实际上,他已 决定将爱德蒙送去乡下廉价的州立疗养院, 任由其自生自灭。吝啬深深流淌在蒂龙的血液 中,他深受“美国梦”的影响,将钱投资在房 地产上,想要通过节省爱德蒙的医疗费来实现 个人的“美国梦”。第四幕,爱德蒙与蒂龙就 “开灯”数量的问题展开争吵,在看透了父亲 吝啬的本性后,爱德蒙怒斥父亲为一毛不拔的 铁公鸡。无论是在玛丽生产时为了省钱而选择 庸医,还是如今为了省钱而为爱德蒙选择廉价 的疗养院,蒂龙始终坚持金钱至上的家庭伦理 观,其决策始终以节约金钱为原则。

社会对肺结核的认知同样影响了疾病的 治疗。由于当时社会对于肺结核的认知存在偏 颇,人们将其视为不可治愈的绝症。许多家庭会选择较为便宜的治疗方法,甚至放弃对患 病亲人的治疗。在疾病面前,这种对生命的冷 漠加深了亲人间的隔阂。不同于爱德蒙的肺结 核,玛丽的吗啡成瘾更像是一种“羞耻病”。 因为吗啡成瘾,玛丽整日活在羞耻的阴霾中, 成了家庭和社会的“他者”。社会学家戈夫曼 提出了“病耻感(stigma)”这一概念,“羞 耻感是个人的自我道德意识的一种表现,表 示一个人对自己的行为、动机和道德品质进 行谴责时的内心体验”(孙雯波 等,2010: 45)。当疾病被赋予阶级性以及美学等级后, 它带给患者的不仅仅是生理上的痛苦,还有道 德上的评判。剧中第二幕,玛丽自嘲爱德蒙根 本不会陪自己去药店买药,因为这会令家人 “丢脸”;第三幕,玛丽差女佣凯瑟琳去小镇 的药店配药,凯瑟琳被当作“贼”一般看待。 她们遭到了药剂师的白眼和鄙视,小镇上的人 俨然已经把玛丽当作瘟神,唯恐避之不及。拉 康的镜像理论提到,个体只有平稳地进入了象 征界,才能顺利地被社会秩序认同(郑泽, 2021 :33)。在《旅程》中,由于患病导致的 家庭角色缺失及社会身份的不认同,玛丽无法 进入象征界,其个体性被抑制,无法实现社会 性。最终,玛丽对家庭和社会的归属感因信仰 的幻灭和疾病耻辱而异化,她成为在幻觉中的 行尸走肉。《新约》中有这么一段话:“黑夜 即将结束:这一天将至。因此,让我们抛开 黑暗,穿上光明的盔甲。”( Lopez ,2009:76)然而,等待蒂龙一家的却是无尽的黑夜。

4 结语

《进入黑夜的漫长旅程》是奥尼尔痛苦的 个人记忆与历史使命感共同铸就的一部巨作。 通过疾病叙事,奥尼尔展现了一个家庭艰难的 生存困境。疾病导致了家庭伦理冲突与对抗, 同时隐喻了社会的患病与动荡。奥尼尔在该作 品中隐晦地批判了社会对疾病的偏见,以及由此导致的人们在伦理和情感上对病患的忽视与 伤害,展现了奥尼尔对于患者的深切关怀。

参考文献

[1] LOPEZ M B. Issues of community in O’Neill’s“Long Day’s Journey into Night” and Kierkegaard’s“Works of Love

[J] . The Eugene O’Neill review ,2009(31 ):67-78.

[2] 奥尼尔. 进入黑夜的漫长旅程[M]. 陈成,译. 北京: 北京理工大学出版社,2016.

[3] 福柯. 疯癫与文明[M]. 上海:上海三联出版社,2007.

[4] 何昕. 疾病叙事的生命伦理研究[D]. 南京:东南大 学,2016.

[5] 桑塔格. 疾病的隐喻[M]. 程巍,译. 上海:上海译文 出版社,2003.

[6] 孙雯波,胡凯. 疾病的隐喻与疾病道德化[J]. 湖南师 范大学社会科学学报,2010.39(6):43-46.

[7] 孙雯波. 疾病的道德归因分析[J]. 伦理学研究,2018(6):134-138.

[8] 郑泽. 是枝裕和电影中的共同体研究[D]. 株洲:湖 南工业大学,2021.