《归园田居》(其三)及其英译本意象图式分析论文

2024-05-20 15:36:26 来源: 作者:huangyuying

摘要:[摘 要] 中国古诗词语言凝练,意象丰富,而意象是主观情感和客观物象的结合体,诗人往往 借助意象实现抒情。意象图式来源于人们与外界的互动,与诗歌中的意象紧密相连。本文

[摘 要] 中国古诗词语言凝练,意象丰富,而意象是主观情感和客观物象的结合体,诗人往往 借助意象实现抒情。意象图式来源于人们与外界的互动,与诗歌中的意象紧密相连。本文以意 象图式理论为基础,对《归园田居》(其三)原诗及其三个译本进行解读,对比分析其中蕴含 的意象图式, 旨在说明意象图式在解读诗歌及其翻译中的重要性,为解读此诗以及诗歌翻译提 供新的视角。

[关键词] 意象图式;意象;古诗词;翻译;对比

中国古典诗词是中国文化的瑰宝,具有 丰富的文化内涵,语言表达上简洁精炼,意境 营造上优美含蓄。古诗词主要依靠意象营造意 境,诗人借物抒情、托物言志,因此意象是诗 歌的灵魂。意象图式理论是认知语言学中广泛 使用的一个概念,随着研究领域的不断拓宽, 意象图式理论也被广泛运用于其他领域之中。

尽管古典诗词中的意象与意象图式中的 意象并非同一概念,但杨俊峰(2011 )分别从 意象图式的定义、特性和功能及其在文学中的 应用三个不同角度,发掘在翻译古典诗歌意象 的过程中意象图式的阐释空间。一首诗歌中往 往包含着很多意象,因此我们可以将意象图式 与诗歌赏析结合起来,借助意象图式对诗歌中 的意象进行解码分析,为理解古诗提供更广阔 的视角。

1 意象图式理论及其诗歌研究

意象图式来源于人们与客观外界进行互 动体验的过程。Lakoff( 1987)认为意象图式 是在人们日常体验中反复出现的比较简单的 结构,并把意象图式主要分为七类,分别为容器图式、路径图式、连接图式、部分—整体图 式、中心—边缘图式、上下图式及前后图式。 Johnson( 1987)指出意象图式是感知互动和 运动活动中反复出现的动态样式,可以为人们 的经验提供连贯性和结构性。由此可知,不同 学者对意象图式的定义在表达上有所不同,但 核心都是相同的,他们认为意象图式具有体验 性、抽象性和动态性等特征。

目前,部分针对诗歌意象的研究将意象图 式与诗歌联系了起来,并运用意象图式对诗歌意 象进行了理论阐释,也有部分研究对诗歌原诗及 其英译本意象进行了分析。本文以意象图式理论 为基础分析东晋诗人陶渊明的《归园田居》(其 三)和其三个英译本,《归园田居》(其三)被 称为“五古中之精金良玉”。

罗一丽等(2014)和殷丹丹(2014)分 别探究了《归园田居》(其一 )和《饮酒》 (其五)中蕴含的意象、意象图式及其隐喻。 尽管他们基于认知视角,运用意象图式理论分 析了陶渊明的诗,但其都只是对古诗原诗进行 了详细解读。因此,本文通过将诗歌原诗和其 英译本的意象图式进行对比分析,阐释意象图 式在解读诗歌及其翻译中的重要意义与作用。

2 《归园田居》(其三)原诗意象图式视角 分析

归园田居(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

《归园田居》是东晋诗人陶渊明辞职还 乡后所作的一组山水田园诗,该组诗共有五 首,本文选取的是其中第三首。陶诗的风格 朴素自然,将日常生活诗化,富有深意。陶 渊明曾任数职,最后一次出仕是在江西彭泽 做县令,但仅仅80多天便弃职而去,选择归 隐田园。在这首诗中,诗人用平实质朴的40 个字生动描写了他种豆南山、早出晚归的劳 动情景,刻画了勤俭朴实、享受田园生活的 诗人形象,体现了他寄情田园、豁达率真的 崇高人格。

一系列意象构成了一幅宁静自然的田园 劳作图,这首诗整体采用了上下图式、路径 图式和容器图式。其中标题表明了诗人回归 田园,开启田园生活,体现了路径图式,起 点是“官场”,终点是“田园”,从官场辞 职,到田园隐居。其实这不仅可以理解为路 径图式,也可以理解为容器图式,诗人从一 个容器到达另一个容器之中,即从官场圈子 转移到田园之中,这两个容器内的环境是不 同的,诗人弃前者而选后者,体现了他对田 园生活的向往与热爱。

首联“种豆南山下,草盛豆苗稀”是说 诗人在南山山脚种了一片豆子,但豆苗稀稀 疏疏的,杂草却长得很茂盛。此句蕴含着上 下图式,将人们的注意点从面前的整座山转 移到山脚下的田地里。这两句诗既是写实, 也是引用了《汉书 · 杨恽传》的典故:“田 彼南山,芜秽不治。种一顷豆,落而为萁。 人生行乐耳,须富贵何时。”诗人以此表明 自己洁身自好的追求和志向。

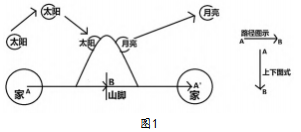

颔联“晨兴理荒秽,带月荷锄归”体现 了上下图式和路径图式。李福印( 2007 )指 出绝大多数意象图式可以用线条等简单图形 表示,因为它们是由空间关系经过高度抽象 而获得的,这些图形本身并不是意象图式, 而是一种高度抽象的模拟。因此,我们可以利用简单的图形表示诗句中体现的意象图 式,如图1所示。

太阳升起,诗人便一大早起来就去地里 除草;一直干到太阳下山,夜幕降临,月亮升 起,这才扛着锄头朝家走去。“晨兴”和“带 月”与上下图式和路径图式相吻合,从太阳升 起到太阳下山直至月亮上升,诗人通过构建具 体物象的空间关系——日月的升降,使得读者 在脑海中形成具有抽象性的意象图式,使诗歌 能更形象地反映出时间层面上的关系——劳作 时间的长短。日出到月升,表示从清晨工作到 晚上,也说明了诗人劳作时间之长,烘托出了 诗人不辞辛苦的劳动状态。

另外,这一行诗句中也暗含着其他的路 径图式。诗人清晨早起从家里出发,即A点, 到山脚下的地里清理杂草,即B点,最后披星 戴月又回到家里,即A’点。从早到晚,三点 一线,从A到B再到A’,诗人没有去过其他的 地方,而是全身心投入田园生活之中。

颈联 “ 道狭草木长 ,夕露沾我衣 ”包 含远近图式,诗人放眼望去,小道狭窄,草 木生长旺盛,然后将视角转向自己,由远及 近,发现夜间的露水沾湿了衣裳,这些描写 都侧面烘托了劳动的艰辛。至于尾联“衣沾 不足惜,但使愿无违”,是本诗的诗眼,承 接上文。诗人表明立场,只要不违背自己的 本心,能做自己喜欢做的事情,即使耕作再 辛苦、露水打湿了衣裳,他也并不在乎,这 体现了他品行纯洁、不愿与世俗同流合污的 人生追求,以及对目前农耕生活的满足。

3 基于意象图式理论的《归园田居》(其 三)三个英译本分析

本文选取《归园田居》(其三)的华兹 生(Burton Watson)、谭时霖以及许渊冲的 英译本进行具体分析。美国汉学家华兹生的 译本富有现代气息,符合现代英语的正常语流。谭时霖先生的译本独具一格,其《陶渊 明诗文英译》是国内译者独立完成的唯一一 部陶渊明全集译本(汪榕培, 1998 )。许渊 冲先生是当代著名翻译大师,他的英译诗富 有神韵,讲究格律与音韵美,读起来朗朗上 口。三个译本如下:

译本1 :Returning to My Home in the Country, No.3

I planted beans at the foot of the southern mountain;

Weeds flourished, but my bean shoots were few.

I get up at dawn, work to clear away the tangle;

Wrapped in moonlight, I shoulder my hoe and come home.

The path is narrow, grass and trees tall; The evening dew wets my clothes.

Wet clothes—they’re worth a worry, Just so my hopes aren’t disappointed! (华兹生 译)

译本2:Back to Countryside (3)Down the South Range beans I raise,

Weeds run riot but the shoots are weakly few.

Weeding I start at sunrise,

Hoe across my shoulder, moonlight sees me home.

The trail is flanked with weeds and trees, Wet are my clothes with evening dew.

Little does the cold dew bother me As long as I have my will.

(谭时霖 译)

译本3:Return to Nature (Ⅲ)

I sow my beans’ neath Southern Hill,

Bean shoots are lost where weeds o’ergrow. I weed at dawn though early still;

I plod home with my moonlit hoe. The path is narrow, grasses tall,

With evening dew my clothes wet, To which I pay no heed at all,

If my desire can but be met.

(许渊冲 译)

三个英译本在构建意象图式上既有共同 之处,又有不同之处。首先,《归园田居》(其三)的题目翻译,都体现了路径图式, 而容器图式没有明显地表现出来。译本1和 译本2将路径的终点具体化,分别处理为my home in the country和countryside;而译本3所 用的nature更为抽象,视野也更为广阔,从介 词to可知,是从一个地方到达另一个地方, 但也可以理解为从一个旧容器到达一个新容 器,因为容器内的环境不一样且作者也是其 中的一员。

路径的起点是“官场”,诗人从官场离 职,是因为对官场黑暗生活的厌弃,不愿与 世俗同流合污。相较于前两个译本的路径终 点“家”和“乡村”,以nature为终点更能 与官场环境形成鲜明的对比。大自然包罗万 象,自然中的生活宁静闲适,自由自在,是 与官场截然不同的,诗人选择回到大自然, 是为了追求生活的自由, 更是为了守住本 心,追求身心的自由。

“种豆南山下,草盛豆苗稀”中包含了 上下图式。首先,对于“南山下”的翻译, 译本1中没有直接使用表示方向“下”的介 词,而是用了介词短语at the foot of,运用 了隐喻的修辞手法,通过身体隐喻更加生动形象地把山靠近平地的部分比作人的脚,即 “山脚”。而译本2和译本3选用了介词down 和neath,直截了当地表明了耕种的地点。另 外值得一提的是,译本1将“南山”直译成 southern mountain ,且开头字母都是小写; 而译本2和译本3分别将其译为South Range和 Southern Hill,且开头字母都是大写,和译本 1相比起到了突出强调的作用。

由上文可知 ,“ 种豆南山 ”运用了典 故,译本1的处理显然不合适,小写加直译的 处理方式并不能还原诗人的原意。 一方面, 译本1的译者是外国人,并不了解诗中背后所 蕴含的文化背景;另一方面,从读者的角度 看,读者会有疑问,诗人为何不选别的山而 偏偏是在南山耕种,背后是否有别的用意, 这是干扰读者理解的地方。因此,除了译本 1 ,另外两个译本也都应该加上注释,方便 读者理解。对于“草盛豆苗稀”,三名译者 均未使用形容词来翻译“草盛”,而是采用 了动词,分别为flourish 、run riot和o’ergrow ( overgrow) ,相比于汉语原文,译文更具 有动态性,都蕴含着向上的图式,更加生动形象突出了野草生长之快以及其茂盛程度。 反之,对“豆苗稀”的翻译,译者们并没有 采用动词,而是采用“系动词+形容词”的形 式,更偏向静态,从而描述其稀少的状态。

另外 ,三位译者对 “ 晨兴理荒秽 ,带 月荷锄归”意象图式的构建方式有相同也有 不同之处,整体上运用了上下图式、路径图 式、容器图式,其中容器图式在原诗中没有 体现出来。首先,译本1在后半句采用了容 器图式,wrapped in moonlight表明将月光笼 罩的空间视为一个大容器,行走在月光中的 诗人扛着锄头,回到家里。而针对前半句, 译者选择了直译法,交代了诗人在清晨很早 起床以及早起的目的,没有采用意象图式。 译本2在前半句运用了上下图式,通过sunrise 一词让读者在头脑中构建太阳上升的图式; 在后半句中运用了容器图式,通过moonlight 一词描述了诗人在月光的笼罩中步行回家的 场景,再加上see一词,通过拟人的修辞手法 让该句更加具有活力感。至于译本3.译者并 没有直接对太阳和月亮升起降落进行意象图 式的构建,而是用形容词moonlit (月光照耀 的)来修饰hoe,从而将修饰中心聚焦在hoe 上,突出了诗人劳作到很晚,拖着沉重的脚 步回家。需要注意的是,三个译本中都出现 了home,点明了路径的终点,强调了诗人从 起点耕作的田地回到了目的地的家中,意味 着一天辛勤劳动的结束。

“道狭草木长,夕露沾我衣”的三个译 本和原文相比没有显示出远近图式。其中, 对于“道狭”和“草木长”,译本1和译本 3分别是用形容词narrow 和tall修饰小道和草 木以描述其状态。抒情句“衣沾不足惜,但 使愿无违”没有构建意象图式,而是承接 上文,直抒胸臆。译本1采用了直译并把wet clothes放在句首,起强调作用;译本2采用了 倒装语序,并没有强调沾湿的衣服,而是表 明露水的多少并不会产生什么影响,诗人依 旧坚持劳作;译本3则没有借助意象,而是直 接抒情,表明诗人坚守本心的信念。

人笔下也别具一格,是诗人表情达意的关键。 本文从认知语言学视角出发,结合意象图式理 论对古诗《归园田居》(其三)及其三个英译 本进行比较分析,有利于读者深入地了解诗的 意蕴与内涵。另外,本文通过对比分析发现, 三个译本与原诗构建的意象图式大体相同,其 中不乏意象图式增添和意象图式缺失的现象, 三个译本的意象翻译也各具特色。

翻译是一种认知活动,在翻译过程中, 译者运用与原诗相似、促进理解的意象图式, 可以帮助读者更好地理解诗歌,与诗人产生共 鸣。译者在翻译前需要了解原诗的创作背景以 及其中的意象图式,运用适当的翻译策略与技 巧,从而激活读者头脑中相应的认知结构,让 读者体会到诗人营造的意境以及想表达的思想 感情。

参考文献

[1] JOHNSON M. The body in the mind:the bodily basis of meaning ,imagination ,and reason[M]. Chicago: The University of Chicago Press ,1987.

[2] LAKOFF G. Women ,fire ,and dangerous things: what categories reveal about the mind[M]. Chicago: The University of Chicago Press ,1987.

[3] 李福印. 意象图式理论[J]. 四川外语学院学报,2007(1):80-85.

[4] 罗一丽,覃修桂. 陶渊明《归园田居》(其一)中 认知机制的解读[J]. 渤海大学学报(哲学社会科学 版),2014.36(4):81-85.

[5] 汪榕培 . 诗中画 · 画中情 · 情中意 —— 《归园田 居》(其三)英译鉴赏[J]. 外语与外语教学,1998(6):24-27.

[6] 汪榕培. 陶渊明诗歌英译比较研究[M]. 北京:外语 教学与研究出版社,2000.

[7] 杨俊峰. 从古典诗歌中的意象翻译看意象图式理论的 阐释空间[J]. 外语与外语教学,2011(4):66-70.

[8] 殷丹丹. 意象图式理论对诗词《饮酒(其五)》的 认知解读[J]. 云南社会主义学院学报,2014(4): 443-444.