侧面/ 基体原则对一词多义的解释——— 以动词 have 为例论文

2024-04-03 13:43:55 来源: 作者:hemenglin

摘要:一词多义现象在自然语言中普遍存在,既影响着实词,也影响着虚词,它表现出语言实体在语法功能上的动态差异 和意义表达上的经济型。

摘 要 : 一词多义现象在自然语言中普遍存在,既影响着实词,也影响着虚词,它表现出语言实体在语法功能上的动态差异 和意义表达上的经济型。文章基于侧面/ 基体原则,以动词 have 为例,为一词多义的深层工作机制带来新的解释,从突显观的角 度审视词义范畴的动态性有利于语言使用者处理多义词在心理词典中的存储和提取,同时对外语教学有一定的启发意义。

关键词 : 侧面/ 基体原则 ; 一词多义 ; 动词 have

he Profile /Base Approach to the Interpretation of Polysemy—Taking the Verb“have”as an Example

Lu Fangyuan

( Harbin Normal University,Harbin,Heilongjiang,150025)

Abstract : Polysemy is universal in language which is found in content words and function words.The phenomenon shows the dynamic differences in grammatical functions of language entities and the economic meaning expression.This essay is based on the profile / base principle,taking the verb“have”as an example,and brings a new explanation to the intrinsic working mechanism of polysemy.Examining the dynamics of word meaning categories from the perspective of prominence is helpful for language users’organization and retrieval of polysemy in their mental lexicon,and in some extent enlightening for foreign language teaching.

Key words : profile / base principle ; polysemy; verb“have”

词的多义性研究在语言哲学、语言学、心理学和 文学中都有着悠久的历史。意义的相关性并不是语 言学上的新发现。早在古希腊,人们就发现有些词 有不止一个意思,而且这些意思是相互关联的[1]。 19 世纪,Bréal 在意义变化研究中引入了“一词多 义”的概念,这一领域也为语义学研究提供了主要 的推动力[1]139 。20 世纪上半叶,结构主义在心理学 和社会学基础上提出了从历时语义向共时语义框架 的转变,但并没有深入研究一词多义。在 20 世纪下 半叶,转换生成语法实际上在理论上否认了多义词 的存在。相比之下,20 世纪 80 年代出现的认知语 言学的一个主要特点就是它对意义分析的重新关 注。认知语言学研究一词多义的具体视角是将一词多义作为一种范畴化形式进行分析。刘正光指出词义范畴具有动态发展的特点,他从非范畴化的角度 对词义的动态范畴变化加以解释[2] 。文章以动词 have 为例,基于认知识解中的侧面/ 基体原则,描述 动词 have 的词义范畴动态性的具体表现,对其动态 性的内在理据进行分析。

一、理论基础

( 一) 范畴化

范畴是反映事物本质属性和普遍联系的基本概 念,是人类理性思维的逻辑形式[3] 。词的意义不只 存在于一个范畴内,一个同时具备动词词性的名词 还会扩展出动词语法意义。从原型范畴角度看,一 类词性范畴内存在典型义项,这类义项处于基本范 畴和上位范畴层级,非典型义项逐渐偏离层级的核心向边缘发展。原型范畴理论和家族相似性理论重点从静态角度对一词多义进行义项分类研究。 由于 词义自身存在多种动态变化的形式,词义范畴的动 态性研究是范畴化理论发展的重要方 向。 正 如 Croft & Cruse 坚持的“词义动态认知识解论”,从动 态角度分析词汇多义也关注认知识解的作用[4]。 在隐喻、转喻、侧面/ 基体等识解机制的作用下,人们 不同的识解方式会使范畴可能会经历以下发展 : 范 畴内部成员层级的不稳定、相似范畴之间的融合及 跨范畴的开放性互动[5]。

( 二) 侧面/ 基体理论(base-profile)

Ungerer and Schmid[6] 认为,经验观、突显观和 注意观为当今认知语言学的三种原则。其中突显原 则,尤其是侧面/ 基体理论,对一词多义的理解和分 析都十分新颖而且非常合理。突显观认为,人们在 语言表达时选择特定信息或结构,归结于现实体验 中要突出这部分内容。例如,要描写一个女人在对 着一 个男孩大喊这 一 事件,用 The woman was shouting at the boy 会比 The boy was being shouted at by the women 合理,因为这个场景中,女人的形象最 可预测最突出,并且是整个场景中吸引注意力度最 强的角色。人们能够轻易推测出女人愤怒大喊、责 骂男孩的一系列动作。该理论除了可以解释句法结 构的内在认知规律,还可以用来分析词义变化过程 的认知焦点的转移。在图式中用基体(base) 来表示 词义的认知域,它是用来理解词义的基础或最大辖 域。基体中被突显和关注的焦点部分是直接辖域, 即侧面部分( profile) 。例如圆形是弧线的基体,弧线是侧显 ; 嘴是基体,言谈是侧显。

基于侧面/ 基体原则分析词义范畴的动态变化 包括范畴内和范畴间两个方面。首先是对同一认知基体内部的不同侧面的区分。例如 :

( 1) The people are all around the square.

(2) The people are all over the square.

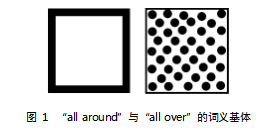

“all around”和“all over”的区分如图 1 所示,两 者有着相同的认知域,即二维空 间-面,但是“all around”侧显的是射体呈现圆圈式的聚集方式,中间 的空白没有被占据 ; 而“all over”突显射体以集团的 方式分布在界标的所有方位,也就是同一基体中侧显了不同侧面。

实际上,突显原则还可以用来解释隐喻和转喻。 这样人们就能解释得清为什么原型义项可以拓展出 许多相似或相关联的认知域。隐喻中的始源域通常 是人们在现实世界中的直接体验,如对空间、方位的 直接感知或具体的场所、物体等,这些体验为目标域 提供了一个认知加工的基体,目标域就是基体中被 侧显的部分[7] 。如动词“fly”在词典中的典型义项 是 : to move through the sir,using wings( 飞翔) ,同时 也有一个非典型但使用频率十分高的意义 : to seem to pass very quickly( 飞逝) 。人们利用“fly”在空间 中的运动概念来描写时间的移动。转喻可理解成是 一种侧面的转移。 比如“church”可以侧显“教堂本 身的建筑”,也可以转移为“宗教组织”。

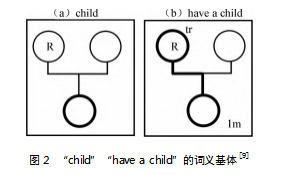

此外,词类范畴的边界是模糊的。例如人们很 难说清“down”一词是介词属性更多还是副词属性 占优势,又或是动词属性占有多大使用频率。在名 词范畴中,人们又可以将其细分为次范畴 : 可数/ 不 可数名词、专有名词/ 普通名词。不可数名词可以可 数化,专有名词也可以普通化。换句话说,词类范畴 的难题既包括了上层范畴之间的跨范畴交互影响致 使其词类产生属性不稳定性,也涉及范畴内部成员 之间的层级流动性。在认知语法中,突显原则为解 决 词 类 划 分 问 题 提 供 了 可 靠 的 区 分 标 准。 Langacker 首先将词类分成两大类 : 事体( Thing) 和 关系(Relation) [8] 。抛弃了传统的词类分类方法,认 知语言学认为词类的确定不应该再依赖词本身固有 的内容、属性和用法,而要参考词的特点指向,利用 其突显元素解释词的所指。 因此名词可以理解为用 于突显实体的事体性,动词突显实体的关系和动作。 例如,“child”与“have a child”的基体都是亲属关 系,如图 2 所示,但是“child”的图式中突显的只有 二代 亲 属 的 圆 圈,而“have a child ”可 以 激 起 “parent”与“child”的亲密关系,这种侧显是由动词“have”体现出来的。

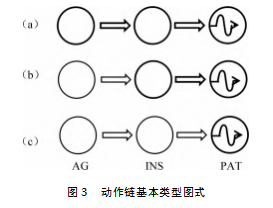

借助侧面/ 基体原则,更加容易理解及物动词的 词义动态范畴化。在 Langacker 的“典型事件模型” 图式中,主要存在三种侧显元素 : 施事者(AG) 、工具 (INS) 和受事者( PAT) 。 由于侧显的元素不同,同 一客观事件形成了不同的识解方式和表达形式,如 图 3 。 (a) 突显动作全过程,(b) 突显工具—移动者 的互动关系,(c) 仅表明移动者的过程。

二、侧面/ 基体原则对动词 have 多义的解释

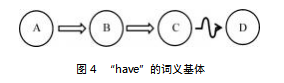

动词 have 在《牛津高阶英汉双解词典》的义项 总计 33 项,其中实义动词用法 27 项 ; 致使义用法 6 项。动词 have 跨范畴为助动词 1 项。从动词属性 上看,动词 have 的词义结构基体为“施事+动作+ 受 事+受事变化”。 施事(A) 一般作主语,动作( B) 理 解为动作方式,受事( C) 受到主体的效力影响通常 会发生具体或抽象的改变( D) 。 因此动词 have 词 义基体可简化为图式 4.

接下来借助侧面/ 基体原则来探析动词 have 的 动态范畴化。

( 一) 实义主动词

当动词 have 完全为非语法范畴的主动词时,其原型词义为“有 ; 占有 ; 持有”,例如 :

(3) He had a new car.(他有一辆新车。)

这里 have 的义项是 to own,hold or possess sth : (有 ; 持有 ; 占有) ,只传递施事与受事的所属的互动 关系,没有对受事产生效力,因此侧显面表达式为 “A+B+C”。 符合这一个侧显规律的义项还有: ( 1) 由…… 组成; (2) 显示出,带有性质、特征; (3) 通过 行动表现出品质; (4) 表示关系 : 有; (5) 能用; (6) 有 责任或义务; (7) 须要,有必要做某事; ( 8) 感到; 想 到; (9) 患病 ; 得病 ; 染病; ( 10) 经受 ; 经历 ; 经验 ; ( 11) 进行活动; ( 12) 产生效果; ( 13) 收到 ; 接到 ;

( 14) 得到 ; 接受 ; 受到; ( 15) 接受某人行为的效果。

主动词 have 非原型义项的发展主要依赖概念 隐喻机制,侧显的内容在相似认知域发生映射,比如 从具体的金钱域到抽象的关系域,如(2) 、(4) 、(6) 等。转喻的作用也有所体现,“A+B+C”模式下还可以重点侧显受事 C 的接受,如( 13) 、( 14) 、( 15) 。

当偏离原型较远时,have 侧显了受事接收效力 后的形态或情感情绪改变。其词义侧显表达式为“A+B+C+D”。 例如 :

(4) She had him by the collar.( 她抓住 了他 的 衣领。)

(5) I’m afraid you ’ve been had.( 恐 怕 你 被 骗了。)

例(4) 中的衣领( C) 发生了具体的形态改变, have 的义项为 : to hold sb / sth in the way mentioned (抓住) 。例( 5) 中 have 的义项是 : to trick or cheat sb(欺骗) ,因此受事者发生的改变可能既包括抽象 的情感,也有实际的财产损失。

突显效力的义项还有: ( 1) 组织 ; 举办; (2) 吃 ; 喝 ; 吸烟等; (3) 生产; (4) 允许 ; 容忍; (5) 辩过 ; 胜 过; (6) 照料 ; 照看; (7) 在家中款待; (8) 同某人在一 起,等等。突显效力的义项发展是概念隐喻的作用,侧显的受事的形态变化映射到情感态度等抽象域。

( 二) 致使义主动词

动词 have 义项的第二大类为致使义。这个结 构侧显的依然是施事与受事之间的关系,虽然主体 对受事施加了力,但是效力的内容是由宾语补足语 描述,具体内容无法通过词义基体体现。 因此致使义结构侧显形式可以描述为“A+B+C”。 例如 :

(6) Mary had her back to me.( 玛丽背对着我。)

(7) I want to have everything ready in good time. ( 我要求一切都得准时备妥。)

致使义可以表现为(6) 中 to place or keep sth in a particular position(使保持) ,或(7) 中 to case sb / sth to be in a particular state(使处于某状态) 。

符合这个结构的义项还有: ( 1) 蒙受他人所为 的后果; (2) 让他人为你做某事; (3) 要或安排某人做某事; (4) 让某人承担职务。

为了解释多义词的所有义项,突显原则与隐喻 和转喻的结合是不可或缺的。隐喻和转喻都是以认 知域作为区分标准,而认知域的边界存在模糊性,因 此不能用纯粹的隐喻或转喻解释一个义项的发展,

二者交叉的情况也是多义词分析的重要方面。

( 三) 助动词

动词 have 的助动词义项为 : 与过去分词连用构 成完成时。此时 have 已经脱离了实义动词的范畴, 发展成为一个虚词,导致其完全丧失了及物性。这 个词义结构只能侧显施事者在时间和空间中的运动 状态,无法和受事相关联,表达式为“A”。 例如 :

(8) Have they left before you got there? ( 你到那 里时他们已经离开了吗?)

( 9 ) I have finished my work.( 我 干 完 我 的 活了。)

三、结论

词义范畴是动态化发展的过程,不同侧面的突 显致使词义认知识解的差异。文章基于侧面/ 基体 理论,探讨了动词 have 的主要义项和侧显规律 :

( 1) 表达占有关系的主动词 have,侧显施事者 与受事者的所属关系。

(2) 表达影响力的主动词 have,侧显施事者对 受事者施加的效力影响。

(3) 表达致使义的主动词 have,侧显施事者对 受事者有力的施加,但效力内容不明确。

(4) 表达完成时的助动词 have,仅侧显施事者 在时间和空间上的状态。

认知语言学对语言与现实体验的互动关系的关 注使得一词多义的工作机制不再深奥难懂。基于侧 面/ 基体原则解释词汇多义现象是十分有效的尝试, 不仅便于英语学习者高效构建心理词典,还为英语词汇教学带来新的启示。

参考文献 :

[1]Geeraerts D,Cuyckens H.The Oxford handbook of cognitive linguistics[M].OUP USA,2007.

[2]刘正光.语言非范畴化的工作机制[J].外语研究,2005 ( 1) : 9-15.80.

[3]文旭,江晓红.范畴化 : 语言中的认知[J].外语教学,2001 (4) : 15-18.

[4]Croft W,Cruse D A.Cognitive Linguistics[M].Cambridge :Cambridge University Press,2004.

[5]曾容.基体/ 侧显机制下的词义动态范畴化研究——— 以动 词 do 为例[J].中国外语,2021.18(3) : 40-48.

[6]Ungerer F,Schmid H J.An introduction to cognitive linguis- tics[M]. Routledge,2013.

[7]王 寅.认 知语 法概 论[M].上 海 : 上海外语教育出版社,2006.

[8]Langacker R W.Foundations of Cognitive Grammar.Vol. Ⅱ : Descriptive Application[M].Stanford,California : Stanford University Press,1991.

[9 ] Langacker R W. Cognitive Grammar : A Basic Introduction[M].New York : Oxford University Press,2008.