动态系统理论视角下三语产出中的迁移现象个案分析论文

2024-03-12 15:36:24 来源: 作者:hemenglin

摘要:文章基于动态系统理论和比较-归纳法,探究母语为汉语,二语为英语的三语学习者在法语写作中迁移现象的个体差异性,从不同语言层对比分析四名学习者的迁移现象

摘 要:文章基于动态系统理论和比较-归纳法,探究母语为汉语,二语为英语的三语学习者在法语写作中迁移现象的个体差异性,从不同语言层对比分析四名学习者的迁移现象 。研究发现,在不同二语水平下,个 体三语产出中的母语和二语迁移比率差异明显;语言层中的词汇、语序、语法和语义层迁移呈明显个体差异 性 。本研究对多语教学,尤其是写作教学具有教学实践意义 。教师可根据学习者母语及二语迁移特征的个体差异性,设计个性化的教学策略并采取及时的干预手段。

关键词:动态系统理论;比较-归纳法;语言迁移;三语产出

Abstract: Based on the Dynamic Systems Theory and comparation-induction method , this paper explores the individual differences of the language transfer phenomenon in French writing among four native Chinese speakers whose second language is E nglish , and analyzes the transfer phenomenon of four learners from different language levels. The results show that there is a significant difference between native language transfer ratio and second language transfer ratio in individual trilingual production. In the language layer, the transfer of vocabulary , word order, grammar and semantic layer shows obvious individual differences. This study has practical significance for multilingual teaching , especially for writing teaching. Teachers can design personalized teaching strategies and take timely intervention measures according to the individual differences of learners' mother tongue and second language transfer characteristics.

Key words: Dynamic Systems Theory; comparation-induction method; language transfer; trilingual production

一、引言

语言迁移(语间影响)指目标语和任何已习得 (或不完全习得)的语言之间的相似性或差异性造 成的影响[1] 。学习者已有的语言知识或学习经验 是否对三语或附加语的学习产生影响,这是多语习 得领域的一个核心议题[2] 。近年来,应用语言学界出现“动态转向”和“多语转向”,多语种学习者的二 语、三语之间的交互影响效应也愈发受到重视 。先 前研究多集中于二语习得中母语的迁移作用,对三 语语料的迁移现象分析,多聚焦于单词误用、语法 改错或口语发音准确度等方面[3] , 鲜有对三语与母 语、三语与二语之间迁移特征的对比分析,不同语言背景的三语学习者的迁移现象出现何种个体变异仍有待探索。

文章在动态系统理论视角下,以比较-归纳法为框架,从共时维度比较多个学习者三语产出中发生迁 移的不同特征,以四名三语法语学习者的三种语言写 作任务为分析语料,探索不同二语背景对三语产出的 影响,以及各个学习者之间迁移特征的异同,为多语 习得研究提供参考,促进我国多语教育的发展。

二、理论基础

动态系统理论( DST) 认为语言可视为复杂、动 态的系统,系统中各个子系统( 如词汇与语法,母语 与二语等)相互关联、交互变化 。DST 视角下的语 言迁移被视为学习者个体的动态过程[4] , 往往强调 个体变异,本研究通过个案呈现语言迁移的个体特 征 。从认知层面可将语言迁移分为语言层迁移和 概念迁移,语言层迁移主要关注语言形式和结构间 的关系,包括语音、拼写、词汇、语义、形态、句法等, 而概念迁移注重形式和结构与其背后心理概念之 间的联系,在二语习得中,存在母语对二语的影响 (母语迁移)和二语对母语的影响(反向迁移 reverse transfer) , 而三语习得涉及的迁移更为复杂 。文章 旨在分析语料中的语言层迁移现象,并进一步探讨 其母语迁移、二语迁移及三语的反向迁移在单个和多个学习者三语产出中的影响。

迁移研究的比较-归纳方法框架同时关注二语产出与三语产出,且尝试结合受试者有声思维、访 谈等辅助材料 。该框架适用于三语尚未达到本族 语者水平的学习者,他们在三语产出过程中,需要 借助之前现存的语言能力进行思考和输出,通过比 较学习者在完成同一产出任务时的多语言表现,在 形式或意义一致基础上,找出目标语言特征的迁移 来源[5] , 形式一致指语音、拼写、形态、语序等方面 的一致性,而意义一致多为语义一致。

三、研究方法

(一)研究问题

本研究旨在探索三语学习者产出任务中所表 现出的迁移特征,试图回答母语为汉语,二语为英 语的法语三语学习者在法语写作中:①英语专业和 非英语专业背景下,法语写作中的迁移现象呈现何 种差异? ②单个学习者及多个学习者之间三语产出中的迁移现象呈现何种特征?

(二)研究对象

研究对象为四名中国三语法语学习者,母语都 为汉语,二语为英语,且都已具有 10 到 11 年的课堂 英语学习经验,四人年龄均为 20 ~ 21 岁 。参加研究 前,四人参加同省份普通高等学校招生考试,其语 文科目成绩相差均不超过 5 分,可认为其母语水平 相近 。其中两名学习者( 研究对象 C , D) 为普通高 等学校英语专业在读生,已通过全国高校英语专业 四级考试,另两名( 研究对象 A , B) 非英语专业在 读,已通过大学英语四级考试 。研究对象 A 与 B 之 间、C 与 D 之间高考英语科目成绩相差不超过 8分,可认为 A 与 B 二语水平相近,C 与 D 相近。

四名研究对象初、高中均未开设法语课,零基 础地将法语作为第三语言学习,可认定为三语初学 者,四人同时参加同一任课教师的法语培训课程, 法语课时为 7 小时/周,研究前法语课时共达 390 小 时/人。

(三)语料的收集与分析

本研究为共时维度分析,收集四名受试者依次 用法语、英语、汉语三种语言完成的写作任务,需要 统一主题,且每种语言写作不低于 150 字,不限时 间,要求独立完成,不能查阅词典或借助网络等辅 助工具 。为减少判断三语迁移来源过程中的主观性,完成写作任务后,采用追忆访谈和刺激回述的方式,收集其内省材料,作为辅助证明。

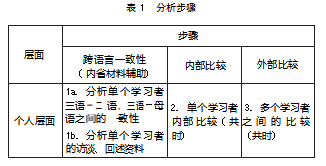

基于多语产出中迁移研究的比较-归纳方法框架 [6] , 对学生 A , B , C , D 三语产出中的语言层迁移 (形义结合)进行分析,如表 1 所示 。探析其三语与 二语、三语与母语之间的一致性的比例,并进行单 个学习者内部比较以及几个学习者之间的比较。

三语学习者所表现出的迁移特征各异,分别对 应以下具体情况:

①当 L3 = L2 且 L3≠L1 时,三语产出发生了二 语语言层迁移。

②当 L3 = L1 且 L3≠L2 时,三语产出发生了母 语语言层迁移。

③当 L3 = L1 = L2 时,三语产出可能发生了二语 语言层迁移或母语语言层迁移,也可能发生了混合 语言层迁移。

四、结果与讨论

(一)跨语言一致性主体差异明显

语言迁移(跨语言影响)现象的研究可将某个 或多个学习者的过渡语与本人之前( 不完全)习得 的语言就某方面特征进行比较,若其母语或过渡语 中的某一特征与另一语言中的特征在形式或意义 上一致,那么该特征就受到了语言迁移的影响[6] (蔡金亭,2022) , 对特征一致性的判断将结合内省 材料加以佐证。

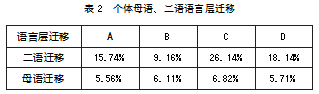

研究问题一 旨在探讨不同二语(英语)水平下, 三语(法语)学习者产出的跨语言影响,横向对比四 名研究对象母语和二语迁移比率,数据显示( 如表 2 所示),四名学习者虽二语迁移率均高于母语迁移 率,但非英语专业学生的二语迁移率明显低于英语 专业学生。

进一步分析发现,随着英语专业学生二语( 英 语)的输入和互动持续增加,其二语整体水平已进 入语言迁移的相对稳定阶段,而三语(法语)仍处于 语言迁移的初始和变化阶段,就正反向迁移的强度 而言,此时二语迁移通常比三语的反向迁移更强, 因此受试者 C , D 的二语迁移率较高,根据其写作文 本及内省材料,二语迁移多为正迁移,对其三语输 出起到积极促进的作用。

(二)语言层各类迁移呈个体差异性

语言层迁移研究大多聚焦于语音、词汇、拼写、 语义、语篇等方面,本研究根据研究对象的特性着 重对其词汇、语序、语法和语义层面的迁移现象进 行分析 。其中,受试者 A 三语产出中的各项迁移, 语序层面迁移率最高,词汇层面次之 。据其回述,母语对 三 语 产 出 的 负 迁 移 居 多,如 受 试 者 语 篇 陈述:

例 1 : I started to study architecture in 2019. 我于 2019 年进入(大学)学习建筑学。

此处在三语表达中的时间状语的位置按汉语 语序发生了负迁移,且动词的使用上由汉语动词 “ 进入”发生了语义层面的负迁移。

受试者 B , C , D 的词汇迁移率皆高于其他部分 迁移,据试后回述,几位受试者皆受二语词汇的迁 移影响较大,此处应考虑两种语言( 英语、法语)的 语言距离较为接近,而语言距离相近的语言之间容 易发生词汇迁移[7] 。例如,受试者语篇陈述:

例 2 : I'm preparing for my graduate exam , which is in December 2023.

我在准备 2023 年 12 月的( 硕士研究生入学) 考试。

其中,画线词 exam 作为英语词汇直接迁移至 三语表达中,由于英语法语该词拼写相近,易造成 二语的迁移。

(三)多个学习者之间比较

将受试者 A , B , C , D 产出文本结合其刺激回 述,分别从语序、词汇、语法及语义四个层面的迁移 现象进行横向对比,如图 1 显示,受试者 A , B , C 前 段曲线走向接近,但在最后语义层面的迁移现象出 现较大变异,而受试者 A 的整体走向与其他三位不 同,个体差异性明显,但其在语法、语义层面分别与 受试者 D 和 B 重合,说明个体表现出语言迁移差异 性的同时也会在某些层面呈现趋同性 。试分析几 位受试者在语法和语义层面的迁移现象。

1 . 语法层面多为时态上的迁移,且多来自二语 迁移

例 3 : I will graduate in 2023. ( A)

我将于 2023 年毕业。

I participated in various activities. ( C)

我参加过许多活动。

时态的迁移现象多为二语迁移,语言距离导致 三语(法语)与母语(汉语)时态用法迥异,而与二语 (英语)一致性更高,有过去时态与将来时态之分, 且常通过动词的变化表现出来 。例 3 中画线部分 ( A) 的表述中为将来时态,而( C) 描述的是发生在 过去的事件,而这些时态的使用皆迁移至受试者三 语写作中 。据受试者回述,在进行时间表达时受到 二语影响,注重动词的变化。

2. 语义层受母语负迁移居多

在三语习得的初始阶段和变化阶段,学习者三 语水平有限,三语心理表征构建不完备,学习者往 往借助母语(形式、语义和概念)知识来进行三语产 出或理解 。如果母语和目的语在某方面存在客观 不同之处,若抑制机制发生作用控制其干扰作用, 此时负迁移就不会发生;若抑制机制没有成功干 扰,就会发生负迁移 。如受试者语篇陈述:

例 4 : Above all , my campus life is colorful and interesting.

受试者在表述时用 above all( 意译为“在一切 之上”),且在三语中采用直译的短语表达,实则译 自汉语的“综上所述”,而未考虑到法语实际应用中 的表达方式,因此,此处发生了母 语 语 义 层 面 的 迁移。

五、结语

动态系统理论视角下的语言发展往往强调个 体变异,打破了只关注群组现象而忽视个体表征的 局限性,并且可以将群组表现与个案分析结合 。文 章通过对四名母语为汉语,二语为英语的三语学习 者的产出任务中语言迁移现象进行个案分析,得出 以下结论:不同二语水平下,不同个体三语产出中的母语和二语迁移比率差异明显;语言层中的词 汇、语序、语法和语义层迁移呈明显个体差异性。

文章立足动态系统理论视域下的研究方法,体 现了母语为汉语,二语为英语的三语学习者在共时 维度下三语产出的迁移现象差异性,对多语教学提 供相关借鉴 。但由于研究对象有限,收集的语料容 量小,且仅为共时维度下的产出语料,后续研究应 扩充为历时追踪探究,扩大收集次数及密度,增加 研究对象人数,可结合个案研究与组群分析,加大 样本容量,有待进一步进行动态化、可视化的分析。

参考文献:

[1] Odlin T. Language transfer[ M] . C ambridge: C ambridge University Press , 1989.

[2] de B ot K. C ognitive processing in bilinguals: From static to dynamic models [ M] . Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford University Press , 2010 : 335-348.

[ 3 ] De Angelis G. Third or additional language acquisition[ M] . Multilingual Matters ,2007.

[4] Herdina P , Jessner U. A dynamic model of multilingualism: P erspectives of change in psycholin⁃ guistics [ M] . Multilingual Matters ,2002.

[5] 蔡金亭,李佳.语言层迁移和概念迁移的研究方法[ J] . 外语界,2016(4) :2- 10.

[6] 蔡金亭.多语产出中迁移研究的比较—归纳方法框架[ J] . 外语学刊,2022(1) :73-83.

[7] Cenoz J. The effect of linguistic distance , L2 status and age on cross - linguistic influence in third language acquisition [ M] ∥ Cross -linguistic influence in third language acquisition. Multilingual Matters ,2001 : 8-20.