以价值观培养为导向的英语专业课程教学设计论文

2023-12-20 11:12:59 来源: 作者:heting

摘要:英语课程思政的本质是价值观教育,其核心目标是将社会主义核心价值观融入英语知识传授和英语能力培养之中,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。文章提出了由传统的“思政搭配式”转变为“思政引领式”的教学理念,以英语专业本科生《当代社会问题沟通》课程为例,分别从教学目标、教学内容、教学形式、教学评价、教学实践五个环节探讨以价值观培养为导向的英语专业课程教学设计,为外语类专业课程思政建设提供参考。

摘要:英语课程思政的本质是价值观教育,其核心目标是将社会主义核心价值观融入英语知识传授和英语能力培养之中,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。文章提出了由传统的“思政搭配式”转变为“思政引领式”的教学理念,以英语专业本科生《当代社会问题沟通》课程为例,分别从教学目标、教学内容、教学形式、教学评价、教学实践五个环节探讨以价值观培养为导向的英语专业课程教学设计,为外语类专业课程思政建设提供参考。

关键词:英语课程思政,价值观教育,社会主义核心价值观,英语专业

Abstract:Value education is the essence of ideological and political education in E nglish courses,which aims to integrate the core socialist values into the teaching of English and the training of English ability,helping students to foster correct world outlook,outlook on life and values.This paper proposes the transition from the traditional mode of“ideology subordination”into“ideology orientation”.Based on the course of Contemporary Issues:C ommunication,this paper introduces the teaching design of a value-oriented English course for E nglish maj ors from five aspects,in⁃cluding teaching objectives,teaching content,teaching form,teaching evaluation,and teaching practice.It is hopedthat the present study would give insights on the ideological and political education in foreign language teaching.

Key words:ideological and political education in E nglish courses;value education;core socialist values;Eng⁃lish maj ors

一、引言

当今教育界呈现“以能力为导向”向“以价值观为导向”转变的教学改革新动向。虽然不同文化对价值观的理解不同,各国教育中所倡导的价值取向不同,但教育界在“将价值观教育视为教育的首要功能”上达成了共识。[1]党的十八大以来,习近平总书记高度重视立德树人在我国教育中的重要地位和作用,把立德树人作为教育的根本任务,强调课程思政对落实立德树人的重要作用。课程思政意味着教育观、知识观、课程观的根本改变,从知识取向到价值取向的转化,以教学向深度教学的转化,教师中心向学生中心的转化,以凸显课程的精神向度、文化向度和方法向度。[2]高校英语教学涉及大量的西方文化、社会制度以及生活方式等内容,然而学生尚未具备甄别价值观的能力,中西文化和价值观的差别可能使学生在人生观、价值观上产生模糊认识,甚至导致学生迷失方向[3]。因此,如何在英语课程教学中引领和树立学生的人生观和价值观显得尤为重要和迫切。[4]价值观教育已经成为外语教育发展的新趋势、新使命、新要求。经过多年理论与实践的探索,英语课程思政建设已经从萌芽期发展到了关键期。外语学界从思政育人的内涵、本质和主要内容等方面进行了深度的思考和探究,明确回答了“为什么”“是什么”“谁来做”“何时做”和“何处做”的问题,但针对英语课程思政建设“怎样做”还有待深入研究。学者预测,在今后很长一段时间内,外语课程思政建设讨论的重心会逐渐向“怎样做”移动和倾斜。[5]

英语课程思政建设的落脚点是课堂教学。然而教师如何通过教学活动引导学生在分析问题、解决问题的过程中实现价值观的树立,并引导学生在新的语境中自觉践行价值观,仍然是外语学界目前正在探讨和尚未解决的问题。文章以中山大学国际翻译学院实施的英语专业“丝路班”教学试验改革为依托,以核心课程《当代社会问题沟通》教学实践为基础,探讨并提出以价值观培养为导向的英语专业课程教学设计,为外语类专业课程思政建设提供参考。

二、英语课程思政的本质和核心目标

习近平总书记指出:“人才培养一定是育人和育才相统一的过程,而育人是本。人无德不立,育人的根本在于立德。这是人才培养的辩证法。”[6]在当代中国,社会主义核心价值观就是这样一种德,既是个人的德,也是国家的德,社会的德。社会主义核心价值观把国家、社会、公民的价值要求融为一体,明确了我国要建设什么样的国家、什么样的社会以及培养什么样的公民,也为我国的教育要培养什么样的人指明了方向。

针对外语人才培养,《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南(上)》(以下简称《指南》)对外语人才素质培养提出了“具有正确的世界观、人生观、价值观”的明确要求。[7]《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)对“世界观、人生观、价值观”进行了时代化的阐释,包含了习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观等核心。由此可见,英语课程思政的本质是价值观教育,目标是将社会主义核心价值观融入英语知识传授和能力培养之中,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,从而实现“立德树人”的根本任务。

三、以价值观培养为导向的英语专业课程教学设计理念

(一)课程背景介绍

自2016学年开始,中山大学国际翻译学院推出以服务“一带一路”建设为宗旨的“大文科”教学试验班(以下简称“丝路班”)。“丝路班”教学改革旨在培养具有“全球视域、中国立场”的全新外语本科人才,重点解决如何在训练英语语言技能过程中,融入大文科知识结构的建构,凸显“大文科、双外语、开放式”人才培养方案,切实贯彻“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的育人理念,为国家和地区的经济、社会、文化发展输送高层次外语人才。《当代社会问题沟通》是“丝路班”低年级本科生的专业必修课程。课程将语言能力训练和知识结构相融合,以当代国际社会问题作为话题载体,通过教师对话题相关领域内容的讲授以及课上、课下多种教学任务形式,引导学生运用思辨思维对当代国际社会热点话题进行独立思考、分析和讨论。课程旨在提高学生的英语沟通能力和跨文化交际能力,同时培养学生跨学科、跨领域的知识结构,激发学生的批判意识和辩证思维。

(二)课程思政理念和教学设计

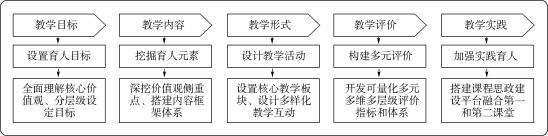

文章提出了由传统的“以课程专业知识能力+思政元素”为主的“思政搭配式”教学理念转变成以“价值观+课程专业知识能力”为主的“思政引领式”教学理念,分别从教学目标、教学内容、教学形式、教学评价、教学实践等五个环节探讨以价值观培养为导向的英语专业课程教学设计。教学设计整体框架如图1所示,其中五个教学环节紧密联系、相互协同、共同作用。教学目标环节的任务是设置课程育人目标。本环节主要内容是通过深入学习,全面理解社会主义核心价值观的内涵和本质,结合外语专业人才培养目标,设定精准的课程教学总体目标和分项目标。教学内容环节的任务是挖掘育人元素。本环节主要从教学内容入手,围绕社会主义核心价值观的国家、社会、个人三个层面,深入挖掘思政育人元素,根据价值观培养的侧重点组织构建教学内容体系。教学形式环节的任务是设计教学活动。本环节的主要内容是将价值观培养的目标细化到具体的教学过程中,包括设置核心教学板块和设计多样化教学活动,实现价值观培养与专业知识能力的深度融合。教学评价环节的任务是构建多元评价体系。本环节的主要内容是研发可量化、多元评价主体、多维评价标准和多层级的评价体系,保证思政考核评价的全面性、导向性、连续性。教学实践环节的任务是加强实践育人。本环节的主要内容是搭建课程思政建设平台,有机融合第一课堂和第二课堂,实现学生对价值观的内化于心向外化于行的延伸。

(三)课程教学设计内容

1.设置教学目标

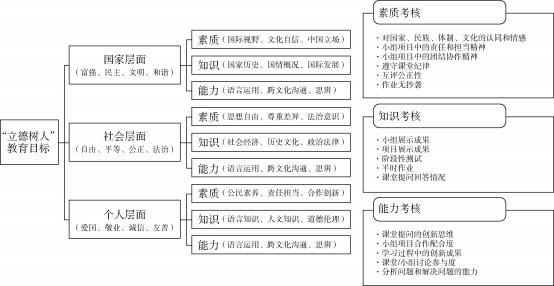

社会主义核心价值观分别从国家制度(“富强、民主、文明、和谐”)、社会集体(“自由、平等、公正、法治”)、公民个人(“爱国、敬业、诚信、友善”)三个层面提出了核心的价值要求。课程也相应地从国家、社会、个人层面设置育人目标,培养和提升英语专业学生的素质(包括家国情怀、国际视野、人文素养、道德品质、合作创新精神等)、知识(涵盖英语语言基础知识、世界各国历史社会经济文化等基本情况、中国语言文化知识、我国国情和国际发展等)、能力(包含英语语言运用能力、思辨能力、创新实践能力等)。

2.组织教学内容

《当代社会问题沟通》不仅是一门语言技能课程,更是学生拓宽知识面、了解世界文化、提升国际化视野的素质教育课程。遵循教学内容的人文性、跨学科性、启发性,课程内容选定了政治、经济、科技、艺术、法律、教育、环境、健康、媒体、文化、哲学、社会等十二个领域中的十六个热点话题,包括爱国主义、消费主义、全球化、人工智能、太空探索、美学传统、法律与正义、高等教育、环境与可持续性、公共健康、虚假新闻、多元社会、文化价值观、公民道德、全球贫困和性别平等。

3.设计教学形式

《当代社会问题沟通》课堂授课通过探索式、互动式体验教学,结合榜样示例法、陶冶教育法、两难故事法、角色扮演法、价值澄清法、社会行动法等教育方法,通过提问、小组讨论、角色扮演、辩论、课堂展示、项目调研、访谈、英汉翻译、视频制作等教学活动,培养学生的英语沟通能力,促进学生对价值观的理解、认同和践行。

课程设置“视听说与思辨”“跨文化沟通”“讲述中国故事”三个教学核心板块,分别从思维创新、全球视野、中国立场三个维度将价值引领融入课堂教学。“视听说与思辨”板块筛选了十六项思辨技能,通过听说沟通任务练习,训练学生判断、分析、推理、归纳、评价、阐述、解释等思辨能力。“跨文化沟通”教学板块选取的文本材料和音像素材承载了多元文化信息,突破了传统教材中以英美主流国家文化为主的束缚,涵盖了亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲等主要国家的国情、文化、价值观等,通过让学生感受、理解、比较多元文化,提升学生对异质文化的认知,培养学生的全球视野,树立学生平等、互鉴、对话、包容的世界观。“讲述中国故事”教学板块精选具有中国特色的人物事迹、政治思想、文化典故等素材,提高学生对中国本土文化的理解,掌握具有中国特色词汇的英语表达,训练学生用英文讲述中国故事的能力,消除英语教学中的“文化逆差”现象,增强学生的文化传播能力,培养适应国家“走出去”战略发展需求的新时代国际型外语人才。

4.建构教学评价

课程确定了以教师和学生为考核主体的多元评价体系,保证考核的公平性和准确性,设置了形成性课堂教学评价体系,考核学生的知识性、参与性、合作性等。课程建立三级指标评价体系,即一级指标下设二级指标和三级指标,层层细化考核内容(如图2)。一级考核指标设置国家、社会、个人三项内容,对应社会主义核心价值观的教学目标,考核学生在课程学习后的价值认同。二级考核指标实施价值观引领专业教学的理念,在国家、社会、个人三项内容中分别嵌入素质要求、英语知识、专业能力。三级考核指标是二级考核指标的执行指标,针对具体教学内容和活动进行的细化考核标准。5.加强教学实践

第二课堂是第一课堂的重要补充,是第一课堂之外的第二大育人载体,充分发挥第二课堂的作用,可以最大限度地发挥育人的效果。[8]目前国际翻译学院搭建了第一课堂和第二课堂相融合的课程思政建设平台,开展了创意写作比赛、诗歌征文比赛、书法作品比赛、演讲比赛、驻外使节讲座等一系列第二课堂活动,帮助学生在新的语境中自觉践行正确的世界观、价值观和人生观。

四、结语

依托教学改革实践探索,文章提出了以价值观培养为导向的英语专业课程教学设计,倡导从传统的“课程思政搭配式”向“课程思政引领式”转变的教学理念和方法。文章以英语专业《当代社会问题沟通》课程为例,在教学设计中融入了社会主义核心价值观,教学设计中突出了教学目标的精准性、教学内容组织的体系性、教学形式的有效性、教学评价的多元性、教学实践的融合性。教学模式中的五个教学环节有机协调、循环提升,不断优化英语专业思政教学过程。然而,课程教学设计的有效性仍有待进一步通过实证研究进行检验和证明,这将是文章研究继续探讨的重点课题。

参考文献:

[1]文旭.语言学课程如何落实课程思政[J].中国外语,2021(2):71-77.

[2]王卓.课程思政对外语专业课程建设的导向性[J].山东外语教学,2021(1):59-68.

[3]张德禄.外语教学中德评价与品德教育[J].英语研究(文字与文化研究),2019(9):12-22.

[4]孙有中.振兴发展外国语言文学类本科专业:成就、挑战与对策[J].外语界,2019(1):2-7.

[5]黄国文,肖琼.外语课程思政建设六要素[J].中国外语,2021(2):10-16.

[6]教育部课题组.深入学习习近平关于教育的重要论述[M].北京:人民出版社,2019.

[7]教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会英语专业教学指导分委员会编著.普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南(上)[Z].北京:外语教学与研究出版社,2020.

[8]常晨光,曾记,周慧.国别与区域研究课程中的课程思政—理念与实践[J].中国外语,2021(2):78-83.