英汉翻译中文化背景补充情况研究论文

2023-11-27 14:39:53 来源: 作者:xieshijia

摘要:德国翻译理论家赖斯和英国翻译家纽马克提出的文本类型理论除了为翻译的过程提供有效方法之外,而且为翻译方法、研究以及批评的个性化以及标准化提供了相应的借鉴和参考。文章研究基础为文本类型理论,针对汉语以及英语翻译实例展开深入探究,然后论证英汉互译文化背景中文本类型理论的关键作用以及意义。

摘要:德国翻译理论家赖斯和英国翻译家纽马克提出的文本类型理论除了为翻译的过程提供有效方法之外,而且为翻译方法、研究以及批评的个性化以及标准化提供了相应的借鉴和参考。文章研究基础为文本类型理论,针对汉语以及英语翻译实例展开深入探究,然后论证英汉互译文化背景中文本类型理论的关键作用以及意义。

关键词:文本类型理论;文化背景;翻译

Abstract:The text type theory proposed by German translation theorist Katrina Reiss and British translator Peter Newmark,not only provides a series of specific and operable methods for the translation process,but also provides a theoretical basis for the scientific,standardized and concretized translation research,translation methods and transla-tion criticism.Based on the theory of text types,this study points out the importance of text type theory in supplemen-ting the cultural background of English-Chinese translation through the analysis of English and Chinese translation ca-ses.

Key words:text type theory;cultural context;translation

一、研究背景与研究意义

(一)研究背景

20世纪对英语是一个革命性的一个世纪。作为60多个国家的官方语言或半官方语言,英语在世界上是一种广泛使用的语言(Pennycook,1998)。尤其是在二十世纪九十年代的十年中,英语作为一种新兴语言扩散至世界范围,以英语写成的学术、休闲刊物在数量和质量上都有很大的飞跃。它是“书籍,报纸,机场和空中交通管制,国际商业和学术会议,科学,技术,医学,外交,体育,国际比赛,流行音乐和广告”的核心语言(Pennycook,1998)[1]。在翻译中,对文化背景的探析有助于充分了解源语言的真实涵义,从而能在目标语中再现源语言的风貌。语言和文化彼此有着密不可分的关系,语言属于文化的载体,同时也属于有文化的一种产物,各个国家的文化背景不一样,语言的表达和内涵也表现出很大的不同。

(二)研究意义

翻译属于跨文化交际的行为之一,也是各个地区地域文化的一种直接呈现方式。在翻译中文化背景发挥着不可替代的重要作用,可以使中西方文化更好地进行互动和交流。在不同的历史发展阶段,翻译的规范与原则是不一样的,不过最终目的都在于满足各个历史发展时期的需求。本项目通过探究文化与翻译的关系,帮助译者在翻译时对文本予以正确的分析,使其在翻译时体现源语言的文化特点,保证原文与译文之间的互通性,进而加强不同文化之间的交流。

二、研究理论基础

(一)文本类型理论

纽马克(1981)认为,翻译从本质上来讲,其实就是文本的翻译。他在A Textbook of Translation中将文本相应地区分为信息性文本、表达型文本和号召型文本,并且指出文本类型的不同,翻译时所采取的策略也应有所变化。

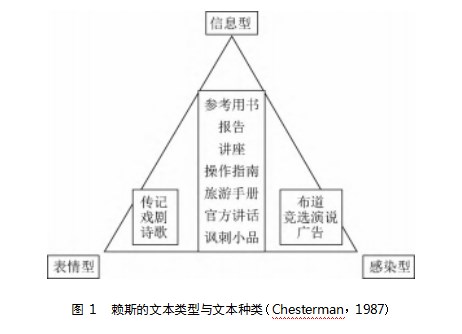

20世纪60年代,德国翻译家赖斯(1987)提出文本类型学理论。在研究过程中,将语言自身的功能与文本和语言类型结合在一起,以语言功能研究作为基础,对翻译方法、评估以及实现过程展开深入探究。赖斯(2000)研究后认为,结合不同文本的功能,可以把文本分为三种类型,即信息型、表情型和操作型。如图1。

(二)文本类型与翻译策略

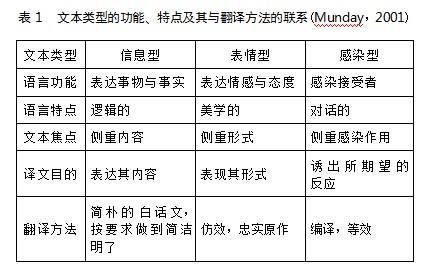

在文本类型的基础上进一步探究不同文本类型所适用翻译理论与策略,以及不同文化背景的补充情况,即为本项目的研究方向,希望起到抛砖引玉的作用,为不同文化的交流、文本类型的研究,以及翻译策略的发展添砖加瓦。从下表(表1)中可以看出,赖斯不仅将文本分为三大类型,还阐述了各个文本类型与翻译方法之间的关系。而且她对语言功能、语言特点、交际情景和信息焦点等的分析,都是为翻译策略寻求理据[2]。

三、研究内容

(一)文化背景补充情况研究现状

Eugene A.Nida在Language,Culture,and Translating中指出:“the role of language within a cul-ture and the influence of the culture on the meanings of words and idioms are so pervasive that scarcely any text can be adequately understood without careful con-sideration of its cultural background.”这体现了文化背景知识在人们理解语言中的重要性。文化背景知识掌握不足会导致在英汉翻译的过程中出现信息不对称、信息不相符合的情况[3]。

翻译是相当繁杂的一个任务,不单单为两种语言之间的转换,更是两种不同文化的沟通和交流。翻译中的文化背景研究历来备受关注。英国人类学家泰勒在《原始文化》中指出文化是复合的整体,其认为不同的国家在风俗习惯、地理位置等方面的不同导致了不同的文化背景,而语言属于文化的范畴,是文化的重要组成,能够象征一个地区的本土化,所以在翻译的过程中一定要了解语言相关的文化背景,同时还要从译文的文化背景出发来表达,以达到最好的翻译效果。

1980年前后翻译研究步入全新的发展时期,该时期正式提出翻译的文化论。苏珊·巴斯奈特(2002)在研究过程中引用斯内尔霍恩比(Mary Snell Hornby)的相关阐述,在他看来翻译与文化之间有密不可分的关系,翻译单位需要从传统的语篇逐渐过渡至文化方面(culture shift)。该理论的提出将翻译的传统理念彻底打破,为翻译的深入研究提供了很好的发展方向。廖七一(2001)在个人论文中对翻译文化论的相关论点进行整理总结,在他看来翻译的单位为文化,不能仅仅以语篇作为基础;翻译并非为单纯的译码和重组的过程,更是互动交流的一种复杂行为,由此可以看出,翻译与文化之间有密切联系。翻译家尤金·奈达(2001)研究后认为,要想将翻译做到位,与学会两种不同的语言相比,掌握两种不同的文化显得更加重要,原因在于深处文化里面语言才有真正的意义。

1993年,冯建文对翻译与文化的关系做出了探索,在《译文归化与保存异域情趣》中,他谈到异域情趣来自不同的生活方式,在翻译的时候一定要正确理解,语句通顺,都能够自行传出,一般不会存在显著的保存与归化等相关问题。也就是说,文化背景的不同是可以从翻译中体现的[4]。此外,高凤平(2005)专门探讨了翻译过程中不同的文化因素问题,研究基础除了文学意义以及情感联想之外,还包括人物形象与特定的文化习语。[5]

(二)文本类型分析与文化背景补充情况

不同历史发展阶段,翻译的规范与原则不一样,总的来说主要目的都在于满足各个时期的需求。翻译实质上属于满足不同群体以及不同文化的需求,在翻译的时候需要对中西方文化之间的差异进行全面了解,搞清楚语言自身的含义,才能翻译得恰到好处。然而在实际应用的时候,不少翻译者需要解决不同文化背景下翻译的各种难题,文章研究目的在于解决该问题,探讨文化背景不同对翻译带来的难题。本研究将以上理论与文本类型理论相结合。根据赖斯(2000)的建议,翻译首先需要对文本类型找寻匹配的翻译方法,其次对原文文本变题加以确认,然后对原文文本加以分类,最后对原文文本风格展开分析,确认翻译者采用的具体翻译策略。

1.信息型文本与文化背景补充

文本类型理论在确定信息功能文本的时候,主要将文章风格、科技论文、新闻报道以及报刊文章等进行归类,主要目的为了提供丰富的信息,因此翻译者首先需要将原文信息真实地传递出去。在对信息文本翻译的时候,原文的语义与译文之间要保持对等,将原文的信息与概念如实地进行传递。

请参考以下示例:

例1:One thing the company has to make sure is that the new innovations will not become their Achilles heel.

译文:公司要保证新发明不会成为他们的致命弱点。

Achilles’heel最早来自古希腊神话故事。据传阿基里斯(Achilles)出生后,被母亲提着脚踝(heel)浸入冥河水中。因此,他浑身刀枪不入,只有未浸到冥河水的脚踝是唯一的弱点。后来,Achilles’heel被用来指代“唯一、致命的弱点”。在译文中,Achilles’heel并未被直译为“阿喀琉斯之踵”,这是因为译者考虑到读者对相关文化背景知识可能有所欠缺,于是根据神话故事,结合上下文,将该习语译为“致命弱点”。

2.表情型文本与文化背景补充

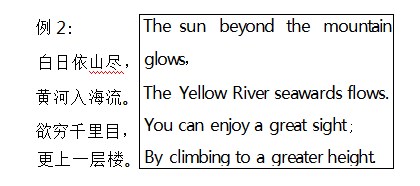

在文本类型理论看来,有的文本具备一定的表达功能,一般属于具有较高艺术价值或者纯文学文本的作品,常见的除了戏剧以及小说之外,还包括诗歌以及自传等。结合文本类型理论,此类文本比较注重源语,并不注重译语,文章核心在于作者,因此在翻译的时候一定要对原文进行全面通读,找到的句法以及语义方面的差异,这些作者想要表达的真实意思,翻译的时候直接翻译过来,将原文的写作风格、美学样式以及文本形式如实传递出来,翻译的最小单位为词,最大单位为词组。下面的例子从表达功能出发,分析一下许渊冲先生所译的我国唐代诗人王之涣《登鹳雀楼》。

译文与原文相比,语言形式大有不同。译者在翻译前做好文本类型划分,不是单个句子的翻译,而是将诗的审美意境整体再现,即在诗歌翻译中做到意美、音美、形美三者的结合。这首诗利用写景的方式,诗人登高望远呈现出豁达的胸怀和抱负,同时也可以看出盛唐时期人们勇于拼搏以及积极乐观的精神。其中,“白日依山尽”写远景—山,“黄河入海流”写近景—水。这里,诗人语言朴素,浅显易懂;译者翻译时如出一辙,总体来讲,语言简单大气:Mountain和Yellow River点明所写之景,beyond点出“远景”,seaward表达出“入海”的磅礴之感。后两句“欲穷千里目,更上一层楼”写诗人所想,突出一种无止境探求的愿望。译文与之不谋而合—“You can enjoy a great sight,By climbing to a greater height.”表达出作者诗人隐含的“如果还想看得更远,唯一的办法就是要站得更高”这样的观点。同时,译文增添了韵律,glow与flow,sight与height的韵也让人百读不厌,与中文的韵起到了很好的呼应作用。在译文表达方面,许先生考虑到英文诗句的韵律以及语法特征,翻译出来的中文读起来比较顺口。如果没有强大的文化背景知识作为补充,译者是很难做到这一点的。

3.感染型文本与文化背景补充

呼唤或感召功能文本除了规章制度、论辩以及宣传之外,还包括说明、流行文学以及广告等,主要为了引导读者,中心为读者并不是作者。请看例3:

例3:随意挑选,保君满意。

译文:Choose once and choose well.

显而易见,例3是广告推销词。译者要把握这类文本的目的,简单地译为“Please buy it”,那么译文会失去“使您满意”的感觉,无法达到预期效果。因此,考虑到文化背景不同造成的障碍,使读者能够感受到被说服或受到引导,译者必须进行一定的再创造。这对译者的要求就提高了很多,尤其是其对文化背景的了解情况。“Choose once and choose well.”不仅表达了原文的表层含义,而且还将原文的深层含义“请买”表达得淋漓尽致;同时句子读来朗朗上口,没有损坏原文的含蓄之美。文化背景知识的补充情况与此译文密不可分。

四、结语

文化背景知识会对英汉翻译带来非常重大的影响,所以要做好英汉翻译一定要加强对中西方文化背景知识的学习。不断丰富自身的文化底蕴,同时也要理解中西方文化之间的差异性。中西方的文化差异体现在地域文化、宗教文化、历史文化、风俗习惯等方面,地理环境的不同会导致民族出现不同的特征,产生不同的思维方式,在翻译的过程中一定要深入了解中西方的地域文化地域差异,将英汉翻译过程中的障碍消除。

目前国内很少有从文本类型角度出发,针对文化背景补充情况进行的研究,因此本研究出发点比较独特。同时,本项目站在翻译与跨文化交际的双重角度,根据具体案例讨论文本类型与翻译策略,目的是为了提出切实可行的建议,希望能有一些实际意义。

参考文献:

[1]Bassnett S.Constructing,Culture[M].Shanghai:Foreign Language Education Press,2002.

[2]Munday J.Introducing Translation Studies[M].London:Routledge,2001.

[3]Nida E.Language and Culture[M].Shanghai:Foreign Language Education Press,2001.

[4]冯建文.译文归化与保存异域情趣[J].外语教学(西安外国语学院学报),1993(1).

[5]高凤平.文化翻译观与语际翻译中的文化因素问题[J].西安外国语学院学报,2005(2).