指向思维品质培养的初中英语文学阅读教学研究论文

2024-11-12 15:22:15 来源: 作者:dingchenxi

摘要:基于《课程标准》对思维品质的解释及对思维品质培养的相关要求,以经典儿童文学作品《爱丽丝漫游仙境》的节选部分Down the rabbit hole为例,探究在英语文学阅读教学中如何培养学生的思维品质。

【摘要】基于《课程标准》对思维品质的解释及对思维品质培养的相关要求,以经典儿童文学作品《爱丽丝漫游仙境》的节选部分Down the rabbit hole为例,探究在英语文学阅读教学中如何培养学生的思维品质。提出借联想和想象,提升思维的灵活性;梳理故事脉络,提升思维的敏捷性;聚焦问题冲突,提升思维的深刻性;创编文本故事,激活思维的创造性;优化评价方式,提升思维的批判性等策略。认为英语文学阅读教学的开展能助力学生思维品质培养。

【关键词】初中英语;思维品质;英语文学;阅读教学

引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出:思维品质指人的思维个性特征,反映学生在理解、分析、比较、推断、批判、评价、创造等方面的层次和水平(教育部2022)。此外,《课程标准》还从“观察与辨析、归纳与推断、批判与创新”(教育部2022)等层面阐述了思维品质的各学段目标,要求“逐步发展学生的逻辑思维、辩证思维和创新思维,使思维体现一定的敏捷性、灵活性、创造性、批判性和深刻性”(教育部2022)。

《课程标准》提出的五种思维品质是相互联系的。思维的深刻性是一切思维品质的基础。思维的灵活性和创造性是在深刻性基础上引伸出来的两种品质;灵活性和创造性是交叉的关系,两者互为条件。灵活性是创造性的基础,创造性是灵活性的发展。思维的批判性是在深刻性基础上发展起来的品质。思维的敏捷性是以思维的其他四个智力品质为必要前提的,同时又是其他四个品质的具体表现(林崇德1992)。

英语文学名著因其具有经典的角色、曲折的情节、连贯的线索、生动的语言、深刻的主题、开放的结局等综合特征(常万里2022),使其在培养思维品质方面具有突出的优势。

下面,以经典儿童文学作品《爱丽丝漫游仙境》的节选部分Down the rabbit hole为例,阐述如何利用作品中的人物形象、矛盾冲突、内心独白、环境描写、情节线索、插图等内容培养学生思维的敏捷性、灵活性、创造性、批判性和深刻性。

Down the rabbit hole主要描述了爱丽丝(Alice)在追赶白兔子的过程中掉进兔子洞的故事。在作品中,作者使用一系列的行为动词,彰显了人物的性格特征,还利用重复等修辞手法,使得小说的画面感和吸引力更强。此外,考虑到教材篇幅等原因,教材节选中删除了精彩的细节描写和内心独白。为了还原更精彩的文本内容,满足教学需求,教师补充了原著中的部分内心独白和细节描写。

一、借联想和想象,提升思维的灵活性

灵活性指思维活动的灵活程度,具有思维起点灵活、思维过程灵活、概括迁移能力强、善于组合分析、思维结果合理而灵活的特点(林崇德2005)。思维的灵活性与美国心理学家吉尔福特(Guilford)所提出的发散性思维有其含义一致的地方,其特点是对一个问题,可以有多个开端,产生许多联想,获得各种各样的结论(林崇德、辛涛1996)。

(一)以标题和插图引发联想

在图文并茂的文学作品中,首先吸引读者的是标题和插图。章节标题是对故事情节的高度浓缩与概括,生动形象的插图包含故事背景、情节、人物情感等内容。读前,教师利用插图和图片,引发学生联想,从不同角度和不同方面提出问题,引导他们预测故事走向,提升其思维的灵活性。

在读前环节,教师呈现标题Down the rabbit hole和爱丽丝掉进兔子洞的图片并提问:“What questions do you have after seeing the title and the picture?”同时,教师给出5W1H疑问词的提示,引导学生根据标题和图片提问。学生提出如下问题:

S1:Who was the girl?Where was the girl?(关注故事人物)

S2:Where was the rabbit hole?Why did the girl fall down the rabbit hole?(关注故事情节)

S3:How did she fall down the rabbit hole?What was the hole like?(关注故事情节和环境)

思维灵活性的特点之一是能从不同角度、方面思考问题。图片和标题的隐含信息丰富,为培养思维的灵活性提供了很好的素材。学生从人物、情节、环境等角度预测、阅读并验证猜测,不仅训练了思维的灵活性,还形成了阅读期待。

(二)以内心独白激发想象

《课程标准》在7—9年级思维品质表现中指出“学生要能根据语篇推断人物的心理、行为动机等”(教育部2022)。鉴于教材篇幅和难度等原因,Down the rabbit hole删除了精彩的心理描写,尤其是爱丽丝掉进兔子洞过程中的内心独白。内心独白是书中人物以清醒的意识为源泉,以被作者赋予了性格特征的人物语言为主体的一种心理描写方法(谢青2007)。内心独白是引导学生进行推断并展开想象的好素材。因此,教师补充原著部分精彩的内心独白。在呈现原著读白之前,教师让学生想象爱丽丝在掉进兔子洞过程中的内心独白。

T:What was Alice thinking at that time?S1:What is in the hole?

S2:How deep is it?

S3:Is it too long?Is it low?

S4:What will happen in the hole?

S5:Can I be safe in the hole?

随后,教师和学生一起欣赏原著内容,并验证猜想。对比原著部分心理描写,如“Would the fall never come to an end?How many miles I have fallen this time?I must be getting somewhere near the centre of the earth.”等,学生的产出与原著的契合度较高。在推理、想象、赏析等环节,学生思维活跃,联想结果合理,促进了思维的灵活性。

在英语文学阅读教学中,教师要激发学生的想象力,鼓励他们表达自己的观点,并验证自己的观点或猜测。教师可以采取局部剖析的策略,聚焦内心独白和环境描写,及时追问,启发学生思维,提升其思维的灵活性。

二、梳理故事脉络,提升思维的敏捷性

思维的敏捷性指思维活动的速度呈现一种正确而迅速的特质,反映了智力的敏锐程度(林崇德2005)。敏捷性反映智力的敏锐程度,即通常所说的反应快慢。在敏捷性方面表现出众者思考问题时往往十分敏捷,反应速度快(陈则航2022)。在英语文学阅读中,思维的敏捷性体现在能快速理解故事发展的全过程。故事山是帮助读者理解故事结构的可视化工具,可帮助他们理解故事的不同元素。教师可以利用故事山帮助学生理清故事的开始、发展、高潮和结尾。故事山也可以评估阅读理解能力。通过绘制故事山的活动,教师可以了解学生对小说故事的理解程度并判断其思维的敏捷程度。

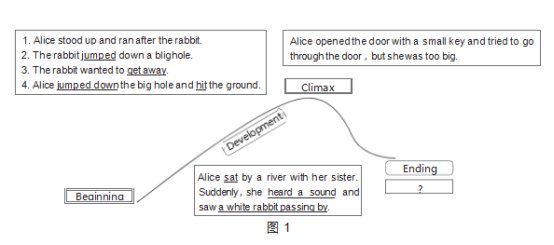

在学生了解了小说故事发生的时间、地点和主要人物后,教师展示故事山这个思维工具,让他们快速阅读文本,填写画线部分内容,补全故事山的开始、发展与高潮(见下页图1)。

通过绘制故事山的活动,学生梳理了故事的主要内容,加深了对故事的理解,同时使故事的逻辑线索跃然纸上。

三、聚焦问题冲突,提升思维的深刻性

思维的深刻性指思维活动的广度、深度和难度,深刻性主要体现在概括能力和逻辑推理能力两个方面(林崇德2005)。教师可以通过层层递进的问题链、聚焦分析矛盾冲突、分析人物形象,提升学生思维的深刻性。

(一)步步推理,层层递进

问题作为“脚手架”,是启发学生阅读过程中思维的工具,能够引导其思维由较低层次向较高层次发展(梁美珍、黄海丽、於晨,等2013)。在英语阅读教学中,教师提出的问题可以分为展示型问题、参阅型问题和评估型问题。从展示型问题到参阅型问题,再到评估型问题,思维含量和思维深刻性逐渐增强。

在故事的发展阶段,教师设置以下问题链:①What did Alice do?②What was the rabbit hole like?How do you know?③Compare S1:Alice fell down and down.with S2:Down,down,down.Alice fell for a long time.Which sentence is better?Why?④Was it safe to jump down the hole?What do you think of Alice?

问题①的认知层次是识记,属于展示型问题。问题②的认知层次是理解,属于参阅型问题,需要学生概括总结兔子洞的特点。问题③的认知层次是分析,属于参阅型问题,要求学生对比分析两个句子,辨析写作特点与意图,训练其概括能力和逻辑推理能力。问题④的认知层次是评价,属于评估型问题,此处让学生评价爱丽丝跳下去的后果。有的学生认为爱丽丝很勇敢,不畏困难;还有的学生认为跳下去不安全,觉得爱丽丝有些鲁莽。从问题①到问题④,问题的认知层次逐渐提升,问题层层递进,使学生概括和推理能力得到训练,从而提升了其思维的深刻性。

(二)勇于质疑,乐于提问

思维深刻性的提升离不开思维能动性的培养。英语思维能动性指要培养学生积极、开放的心态和勤于思考、独立思考、质疑探究等习惯(郭宝仙、章兼中2017)。因此,教师可以设置读后任务单指导学生自主提问并发表看法。在学完本课后,学生提出以下问题:“Why can the rabbit talk?Why didn’t Alice’s sister go with her?Why was Alice safe and sound after a long fall?Where did the rabbit go?Why is this a dream?Will Alice return to her original form?”这些问题的答案大多是无法从小说中直接获取的,需要学生发挥思维能动性,运用逻辑性、批判性和创造性思维进行分析与推理、想象与创造。这种自问自答是有声思考的过程。学生边读边问有助于培养思维的能动性,不断深入思考问题,促进思维的深刻性。

(三)关注冲突,分析人物

小说故事的情节推进依赖于故事冲突,冲突使故事更具有戏剧性和可读性(魏小平2020)。故事中的冲突创造了情节并推动情节向前发展。冲突主要包括内部冲突和外部冲突,内部冲突指小说人物的内心或情感障碍,外部冲突指小说人物在外部世界中面临的一系列障碍。这些内外部的冲突从正面或侧面彰显了人物的性格特征,教师可以聚焦这些冲突,引导学生从矛盾冲突中分析并推断人物形象,提升逻辑分析和推理能力,从而提升其思维的深刻性。

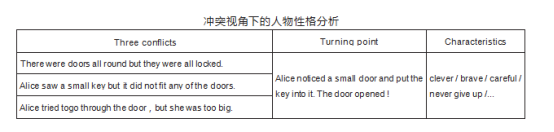

在故事高潮部分,爱丽丝发现自己独自一人在一个又长又矮的大厅里。教师让学生找出其中的三个矛盾冲突:四周有门但都关闭着、找到一把小钥匙但无法打开任何一扇门、想要通过这扇小门但她身材高大;还引导学生关注一个转机:爱丽丝看到一扇小门并用钥匙将其打开。这些矛盾冲突和转机包含环境描写和人物动作,凸显了主人公在危急情况下的优秀品质。因此,基于这些矛盾和转机,教师提问学生:“What do you think of Alice?Why do you think so?”有的学生认为爱丽丝很勇敢,在黑暗的环境下依然勇敢地找出路,有永不服输的精神;还有的学生认为爱丽丝很聪明,也很细心,能够发现桌上的小钥匙(见下表)。

四、创编文本故事,激活思维的创造性

思维的独创性指个体思维活动的创新精神或创造性特征(林崇德2005)。思维创造性的表现之一是在现有材料的基础上进行想象。《课程标准》在思维品质的批判与创新表现中指出“学生能根据语篇内容或所给条件进行改编或创编”(教育部2022)。读写任务中的读物内容不完整,要求补全,能够激起学生的表达意愿,激发其想象力,释放其创造力(王初明2015)。因此,为激活学生思维,提升其思维品质,在初中阶段,教师可以让学生尝试读后续写。需要注意的是,教师在课堂上要引导学生深入解读文本,分析文本特点,在续写中提出明确的要求并提供必要的指导。

在读后环节,教师布置读后续写作业,要求学生使用5W1H自问自答,在续写中巧用行为动词、使用重复写作技巧、构建矛盾冲突、注重心理描写和凸显人物形象。以下是学生作品节选:

Alice looked around and felt a little bit thirsty.Suddenly she saw all kinds of magic water and a small book.

“Ha,Ha,Ha!Hi,Alice!”the book laughed.“Oh,my god!Why can you talk and know my name?”Alice said to the book.“I’m a magic book and know who you are and what you want.”This bottle of magic water emitted colorful light and smelt like fruit juice.

...

A few minutes later,she knew she couldn’t go on like this.She stood up and wiped away her tears.She began to look around for away out.Suddenly she saw a little hole in the wall.It flashed across her mind that she could go through the hole.

Alice went through the hole and then there was a dark forest in sight.The sky was dark.The forest was silent.A crow flew above the sky.The wind was very cold.Alice cried with a trembling voice,“Wolf!Wolf!”Alice looked up and saw a ferocious dog.It seemed to eat her.

...

从习作来看,该学生描写了会说话的书、神奇的水、凶恶的狼等意象,又添加了丰富的细节描写,如黑暗的死亡森林、凛冽的寒风、划过天际的乌鸦等,细节描写生动形象。读后续写为学生的言语表达开拓了广阔的空间,激活了其想象力与创造力,培养了其创造性思维。

五、优化评价方式,提升思维的批判性

批判性指思维活动中独立分析和批判的程度,是思维活动中善于严格估计思维材料和精细地检查思维过程的智力品质(林崇德2005)。评价是检查语言学习效果和思维合理程度的重要环节。《课程标准》指出:“教学评价应充分发挥学生的主体作用。在教学过程中,教师应引导学生成为各类评价活动的设计者、参与者和合作者,帮助他们学会开展自我评价和相互评价,主动反思和评价自我表现,促进监督性学习,并在相互评价中取长补短,总结经验,规划学习。”(教育部2022)

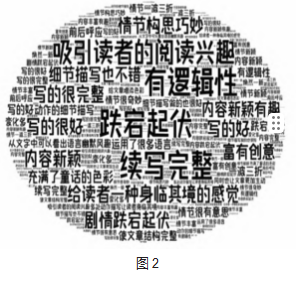

在完成读后续写后,教师发布较为优秀的作品并分享在线文档,让学生共同编辑在线文档,点评作品,提出建议,产生思维碰撞的火花。教师整理学生的评价话语,并绘制成词云图(见图2)。

从词云图可以看出,学生在评价过程中关注了文本内容、情节构思、动作描写、细节描写和前后呼应的写作技巧。从评价语言来看,学生觉得该作品有创意,情节奇妙、有趣,内容新颖,充满童话色彩。此外,学生还关注了小说的逻辑性,甚至提出了优化建议。学生通过转换角色成为点评者,点评过程既促进了学生的自我学习,又促进他人的进步。学生在评价中批判、创新,提高了思维的思辨性和批判性。

结语

英语文学阅读教学为思维品质的培养提供“肥沃的土壤”。教师要深入解读文本,充分挖掘英语文学语篇内涵,在观察与辨析、归纳与推断、批判与创新等过程中培养学生思维的敏捷性、灵活性、创造性、批判性和深刻性。需要注意的是,思维品质的培养不需要面面俱到,而是要有所侧重。教师要有“思维能力培养”的意识,积极落实英语学习活动观,采取多种方法、途径,持之以恒地培养学生的思维品质。

引用文献

常万里.2022.初中英语文学阅读教学中思维品质的培养[J].中小学外语教学(中学篇),(8):24-30.

陈则航.2022.义务教育英语课程中的思维品质培养[J].教学月刊·中学版(外语教学),(5):12-19.

郭宝仙,章兼中.2017.英语学科中思维能力的培养[J].课程·教材·教法,(2):80-86.

教育部.2022.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社:5,10,53.

梁美珍,黄海丽,於晨,等.2013.英语阅读教学中的问题设计:评判性阅读视角[M].杭州:浙江大学出版社:1

林崇德.1992.学习与发展[M].北京:北京教育出版社:269.

林崇德.2005.培养思维品质是发展智能的突破口[J].国家教育行政学院学报,(9):21-26,32.

林崇德,辛涛.1996.智力的培养[M].杭州:浙江人民出版社:98.

王初明.2015.读后续写何以有效促学[J].外语教学与研究,(5):753-762,801.

魏小平.2020.读后续写阅读教学中的“三读”策略研究[J].中小学英语教学与研究,(1):41-44,49.

谢青.2007.英文小说中常见心理描写手法浅析[J].广东青年干部学院学报,(2):89-92.