中国学生英语韵律习得研究二十年(2003—2022年)回顾论文

2024-11-12 15:04:06 来源: 作者:dingchenxi

摘要:韵律习得对提高二语学习者的口语能力具有重要作用。本文对中国知网收录的有关中国学生英语韵律习得的85篇论文进行梳理。发现对英语韵律习得研究和相关教学研究具有启示作用。

[摘要]韵律习得对提高二语学习者的口语能力具有重要作用。本文对中国知网收录的有关中国学生英语韵律习得的85篇论文进行梳理。结果显示:(1)总体态势上,阶段性发文量呈现出直线上升型增长趋势。(2)研究方法上,实证研究占主导地位,语料采样方法过于单一。(3)研究对象上,以本科生为研究对象的论文呈压倒性多数;中小学生有零星涉足。(4)研究内容上,现有研究集中于从微观层面考察学习者口语的韵律特征,对学习者产出性和感知性韵律加工机制的研究严重匮乏。(5)现有研究发现韵律感知与产出之间存在显著的相关性,较普遍的问题是韵律意识较薄弱、调群切分不清或实现方式单一、过度使用重读、缺乏节奏感等。以上发现对英语韵律习得研究和相关教学研究具有启示作用。

[关键词]韵律习得;中国学生;二十年回顾[中图分类号]H0-0[文献标识码]A[文章编号]1009-6167(2024)20-0055-05

韵律,又称节律,从语言学的角度,指音段层次以上的音系组织。Gimson(1980:60)指出,语音不仅包含音段的音质,还包含它的长度、音高和一定程度的重音。这些特征便是韵律或超音段表征。韵律常常被归纳为节奏、重音和语调三个层级(Tatham et al.,2006:121)。二语语音习得包含以元音、辅音为主体的音段和以韵律三层级为主体的超音段。在所辖阈值上,前者关乎音段和单词朗读的准确性,后者关乎语流产出的自然流畅和表情达意。两者连贯一体,成为二语学习者以语音语调为核心的口语体系。英语作为我国学校教育中的第一外语,其课堂教学起始于1978年,迄今已有四十余载。由于超音段的高阶性语言特征以及各类考试历来重书面读写、轻口语听说等客观因素的制约,我国英语韵律习得研究严重滞后于音段习得研究,因而有必要对现有的研究成果进行全面的总结和梳理。由此,本文对中国知网收录的2003—2022年间有关中国学生英语韵律习得的论文进行了回顾,从研究态势、研究方法、研究对象、研究内容和研究发现五个板块,剖析已有研究的进展和不足,以期对当下和未来的研究有所借鉴和启发。

1研究态势

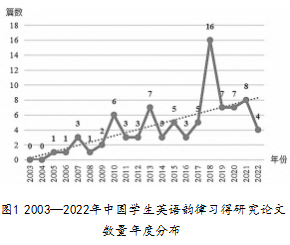

笔者以“英语”“韵律”“重音”“节奏”“语调”为主题和关键词,在中国知网全文数据库进行检索,筛选后获得文献85篇;其中,期刊论文39篇,包括核心期刊20篇和普通期刊19篇;硕博学位论文46篇,包括硕士学位论文42篇和博士学位论文4篇。通过对论文数量和发表年份进行比对,笔者获得了整体性分布结果(见图1)。

图1显示,中国知网收录的相关论文始于陈桦(2005)对英语专业学生否定表达的韵律特征的研究。此后至2009年属于萌芽阶段,文献年产量不超过3篇。自2010年开始,发文量呈现总体性上升和小幅度减少格局的组合,且在2018年达到峰值16篇。笔者以五年为区间进行阶段性统计,发现四个阶段的发文量分别是5篇、15篇、23篇、42篇,凸显出直线上升型强劲增长趋势,这说明国内学者对英语韵律习得的重视程度呈阶段性递升,该研究具有较大的发展空间和潜能。

2研究方法

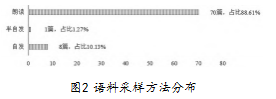

根据数据来源特性,应用语言学研究可分为实证研究和非实证研究。在85篇论文中,实证类论文79篇,占92.94%;非实证类6篇,占7.06%。实证研究在数量上具有主导优势。由此可见,现有研究崇尚量化,对学习者英语韵律产出与感知的深层加工机制、群体差异、个体差异等方面均缺乏质性探索。另外,79篇实证研究的研究方法存在一定的共性。首先,目标文献中共有49篇以英语母语者的韵律特点作为参照,来揭示学习者口语的韵律特点。这表明通过对比分析来揭示学习者的韵律特征已成为二语韵律研究的主流。其次,涉及韵律产出的研究均采用语音分析软件,将声学分析与传统的听辨相结合。最后,笔者通过对79篇实证研究所采取的语料采样手段进行统计,获得了语料采样手段分布情况(见图2)。

图2显示,对受试朗读内容进行录音的研究共70篇,占比88.61%;以受试的诱导性半自发话语作为语料的仅1篇;以受试的自发话语作为语料的共8篇。可见,已有研究收集的语料大多为学习者的朗读录音,针对学习者自发和半自发话语的研究十分稀缺。这说明此类研究尚处于初始阶段。

3研究对象

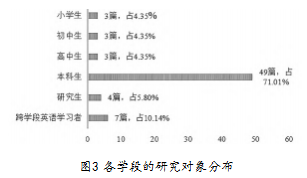

根据研究方法,笔者得到79篇实证研究。然后,通过对目标文献的研究对象进行统计,笔者得出以特定方言区的学习者为研究对象的共10篇。其中,针对东北地区学习者的有6篇;针对吴方言区学习者的有2篇;以福州方言和粤语方言区学习者为研究对象的各1篇;其余69篇以汉语普通话母语者作为研究对象。根据学段进行分类,得到处于各个学段的研究对象分布(见图3)。

图3显示,以往研究的对象涉及小学生、初中生、高中生、本科生及研究生,涵盖我国英语学习的主流人群,但超过半数的研究都以大学生作为受试。该群体受到极高关注的原因之一是其相比其他群体更易接触,因此更易进行数据收集。

总的来说,以往研究的受试范围反映出两个问题。其一,我国英语韵律习得研究领域存在重视大学生、忽略中小学生的不合理现状。其二,除东北地区和吴方言区外,针对其他地区学习者的研究整体缺失。

4研究内容

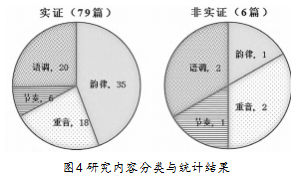

依据实证和非实证研究分类,笔者对85篇文献的研究内容进行比对,获得了研究内容上的总体分类和统计结果(见图4)。

如图4所示,非实证研究的研究内容涵盖了韵律、语调、重音和节奏。在韵律层面,刘希瑞(2019)从感知和产出两个通道,构建了二语韵律焦点习得研究的实验设计。在语调方面,黄星宇(2013)回顾了有关中国学习者语调信息功能习得的研究;秦敏(2020)以中介语理论为视角,分析了中国学习者英语语调的习得情况。在重音方面,杨蔚(2018)回顾了国内外关于英语词重音的研究;闫婕等(2021)探究了英语词重音习得研究的多维视角及其启示。在节奏方面,习晓明(2010)对贵阳方言学生英语节奏的学习进行了探究。

在79篇实证研究中,仅有8篇从感知这一加工通道探究学习者的英语韵律习得情况,其余研究均针对韵律产出。从研究焦点上看,按论文数量排序获得的内容板块依次是:韵律、语调、重音、节奏。在韵律板块,多数研究从不同层面考察了学习者口语的韵律特征。其中,涉及最多的是从语法层面对不同句型的韵律特征的研究,共有10篇。涵盖的句型包括列举句式、一般疑问句、附加疑问句、反义疑问句、感叹句、名词性从句、意合句、祈使句。有5篇从语篇层面对学习者的韵律特征进行研究,如袁咏(2008)考察了语篇中话语标记语的韵律特征。有5篇从语用层面分析学习者的韵律特征。如张燕(2016)从产出和感知两个通道探究学习者言语行为中对交际韵律的使用情况。有3篇研究非流利现象中的韵律特征。如凌莉等(2012)考察了自然会话中自我修复三个阶段的韵律特征。针对韵律习得的影响因素的研究有6篇,其中3篇聚焦韵律产出与初始习得年龄之间的关系(薛锦等,2019)。针对口语韵律加工机制的研究仅1篇,即薛莉娅(2015)对比了学习者和母语者在英语歧义句的产出、理解和感知中对韵律线索的使用。

在语调板块,考察学习者对不同句型的语调习得情况的研究有7篇,包括陈述句、一般疑问句、附加疑问句等;考察特定方言区学习者语调习得情况的研究有2篇;还有学者分析了语音可视化技术对语调习得的辅助作用(杨昊昕,2020)。此外,许红妹(2009)探究了大学生语调功能的习得情况。在重音板块,从不同层面探究学习者重音产出情况的研究共13篇,包括功能词中的弱化元音、派生词重音、短语重音、重音对立模式以及句重音。杨晋(2010)和姚炎清(2021)探究了不同训练方式对重音习得的影响。在节奏板块,针对学习者朗读节奏模式的研究有4篇。此外,陆义莹(2018)对不同音乐节奏能力的学习者的英语节奏产出进行了声学测量;孔海燕等(2014)探究了Praat软件对节奏学习的辅助作用。

5研究发现

研究发现主要集中在韵律、语调、重音和节奏四个方面。首先,在韵律层面,以往研究发现学习者口语中不同句型的韵律特征在调群切分、调核与边界调等方面与本族语者有明显差异。我国学习者存在过度使用重读、停顿错位、缺乏节奏感等问题,且学习者对于运用多种韵律手段匹配不同句法和语用功能的意识较薄弱。此外,初始学习年龄小的学习者在音高重音和语段音调上并不具有明显优势(薛锦等,2019)。在语调方面,学习者对不同调型和不同态度表达之间的关联配对掌握较差,且受试在区分调群时通常使用单一的停顿形式(袁懿,2010)。在重音方面,学习者口语中存在多重音现象,学生对功能词弱读的掌握情况不佳。此外,学习者区分复合词和短语重音的能力总体不如预期(陈倩等,2014)。在节奏方面,研究者发现中国学习者的口语体现出明显的音节节拍语言特点(钟汶俊,2019)。

6结语

本文通过梳理中国知网刊发的85篇论文,探究了中国学生英语韵律习得研究在研究态势、研究方法、研究对象、研究内容和研究发现五个方面的进展与不足。在研究态势上,此类研究起步较晚,重视程度呈阶段性显著递升。然而,与2018年相比,此后4年的文献数量明显偏低且呈现下降趋势,这表明相关研究在技术和理论方面存在瓶颈。在研究方法上,实证研究的数量占绝对优势,但语料采样手段局限于对受试的朗读内容进行录音。此外,研究对象比例严重失调,研究对象筛选的科学性有待考量。在研究内容上,现有研究起初涉及从短语、句子、语篇、语用等层面考察学习者口语的韵律特征,随后延伸至学习者的韵律感知情况以及韵律加工机制,但对后者的研究还不够深入。在研究发现上,现有研究总结出我国英语学习者存在韵律意识较薄弱、调群切分不清或实现方式单一、过度使用重读、缺乏节奏感等问题,且韵律的感知与产出之间存在显著的相关性。研究者应更多关注言语韵律与心理学、认知科学等不同学科的结合,从感知和产出两个通道,探究学习者的英语韵律加工机制,以期在教、学、用一体化集成上有全面的提升。

参考文献

[1]GIMSON A C.An introduction to the pronunciation of English[M].London:Edward Arnold,1980.

[2]TATHAM M,MORTON K.Speech production and perception[M].Basingstoke:Palgrave Macmillan,2006.

[3]陈桦.英语专业学生口语中的否定表达的韵律特征——一项基于SECCL的研究[J].解放军外国语学院学报,2005(2):46-51.

[4]陈倩,周卫京.大学生英语短语重音习得调查:初探性研究[J].江苏外语教学研究,2014(3):5-8.

[5]黄星宇.中国英语学习者语调信息功能习得研究的回顾与展望[J].鸡西大学学报,2013,13(5):94+105.

[6]孔海燕,岳红丽.Praat软件辅助英语节奏学习的实验研究[J].山东理工大学学报(社会科学版),2014,30(3):109-112.

[7]凌莉,陈桦.中国英语学习者对话中自我修复的韵律特征[J].外语与外语教学,2012(4):35-39.

[8]刘希瑞.二语韵律焦点习得研究现状及实验设计初探[J].考试与评价(大学英语教研版),2019(2):19-21.

[9]陆义莹.中国学习者英语节奏声学测量研究[D].南京:东南大学,2019.

[10]秦敏.中介语理论视角下中国英语学习者英语语调系统习得分析[D].西安:西安外国语大学,2022.

[11]习晓明.英语、汉语普通话及贵阳方言节奏分析——贵阳方言学生英语节奏学习探究[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2010(2):115-119.

[12]许红妹.中国大学生英语语调功能习得探究[D].镇江:江苏大学,2009.

[13]薛锦,胡梦赞,胡小兰,等.汉语母语儿童英语韵律模式和习得年龄效应:基于声学分析的证据[J].外语界,2019(3):49-56+92.

[14]薛莉娅.韵律线索在第二语言口语加工中的使用[D].杭州:浙江大学,2015.

[15]闫婕,刘希瑞.英语词重音习得研究的多维视角及其启示[J].河南广播电视大学学报,2021,34(1):64-68.

[16]杨昊昕.语音可视化技术辅助英语语调习得的有效性研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2020(7):89-90.

[17]杨晋.反复聆听模仿和中国英语学生重音模式习得研究[J].外语研究,2010(4):9-16.

[18]杨蔚.国内外英语词重音研究综述[J].英语教师,2018,18(12):27-28+36.

[19]姚炎清.语音训练对中国英语学习者重音习得的影响[D].镇江:江苏科技大学,2022.

[20]袁懿.一项关于中国英语学习者附加疑问句语调习得情况的实证研究[D].苏州:江苏大学,2010.

[21]袁咏.英语专业学生朗读中话语标记语的韵律模式——一项基于语料库的纵深研究[J].解放军外国语学院学报,2008(1):43-47.

[22]张燕.中国英语学习者言语行为程式韵律特征研究[D].南京:南京大学,2016.

[23]钟汶俊.中国英语学习者与英语母语者英语节奏差异[D].北京:北京外国语大学,2019.