许渊冲“三美”论下的唐诗英译研究论文

2024-09-13 11:47:11 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:唐诗作为中国古典诗歌全盛时期的产物,以多样的体裁和丰富的内容铸就了独特的中国文化符号。许渊冲先生提出的“三美”论(音美、意美、形美)与诗歌独特的韵律与意境相契合,这也为诗歌英译提供了典范。本文基于许渊冲先生所提出的“三美”理论,对比分析唐诗《早发白帝城》的三个英译本,探讨该理论在古诗英译中的应用及对翻译实践的指导作用。

[摘要]唐诗作为中国古典诗歌全盛时期的产物,以多样的体裁和丰富的内容铸就了独特的中国文化符号。许渊冲先生提出的“三美”论(音美、意美、形美)与诗歌独特的韵律与意境相契合,这也为诗歌英译提供了典范。本文基于许渊冲先生所提出的“三美”理论,对比分析唐诗《早发白帝城》的三个英译本,探讨该理论在古诗英译中的应用及对翻译实践的指导作用。

[关键词]“三美”理论;《早发白帝城》;诗歌翻译;对比研究

诗歌中精妙的语言和独特的韵律,凝聚着古人的情感寄托和对山川河流的赞许,极其考验译者的翻译素养,这也是诗歌中最难翻译的部分。诗歌被传颂时,在语言形式上,由最初的单语言变为多语言;在传播途径上,由单一的文字或绘画转变为文字和绘画、图片、视频、音频等相结合的多种形式。在翻译中,人们也恰能看出诗的魅力所在,正如美国大诗人罗伯特·弗洛斯特(Robert Frost)所说,“诗,始于乐趣,终于智慧”“诗歌就是那在翻译中失去的东西”,而这也奠定了诗歌的不可译性(陈高娃,2015)。

诗人将自己的理想抱负、当时社会的生活习俗、山川美景都写在诗歌里,译者在做好翻译工作的同时,也兼任着讲好中国故事的重担,以帮助本国文化走向更宽广的国际舞台。唐诗作为古典诗歌全盛时期的产物,以其独特的格律与风格屹立于文学之林,吸引了众多的中外翻译家。在诗歌翻译中,诗集《唐诗三百首》的英文全译本就有6个,可见唐诗在翻译界中举足轻重的地位。基于之前学者对唐诗的英译研究,本文以唐诗《早发白帝城》英译本为例,从许渊冲先生所提出的“三美”理论——音美、意美、形美出发,对许渊冲、翁显良、宾纳和江亢虎的英译诗进行分析,探讨该理论在古诗英译中的应用及对翻译实践的指导作用。

1“三美”理论

早在《诗的格律》一文中,闻一多先生就提出了“三美”诗论。不同于许渊冲先生的“三美”论,闻一多的“三美”主要集中于视觉和听觉两方面:视觉方面的美主要体现为绘画美和建筑美;听觉方面的美主要体现为音乐美(秦亢宗,1983)。就具体的诗歌而言,绘画美体现在诗歌的辞藻上。不同于散文和小说,诗歌中的词句都需要诗人的字斟句酌。而建筑美和音乐美则体现在诗句的字数排版和音节押韵上。古典诗歌中的古体诗通常是五言、七言居多,其具体的形式和格律又有区分。《早发白帝城》是一首经典的七言绝句,整首诗共28个字,字字珠玑,以夸张的手法,描绘出壮丽的大河山川,给人以气势磅礴之感,其遣词造句都展现出诗中的绘画美、建筑美和音乐美。

鲁迅先生在《汉文学史纲要·自文字至文章》中说,“识字”不仅在于认识,更在于音形义三方面,在篇章中也应具意美、音美、形美(许渊冲,1978)。“文章合为时而著,诗歌合为事而作。”既然文章有“三美”,那“三美”也可用于诗歌中,它们在诗中的地位也是逐而次之。“意美”在诗歌中占据主导地位,在此基础上,翻译要尽可能传达出诗的“音美”及“形美”,以达到“三美齐备”。诗歌翻译是对诗词的理解和再创作,译者从不同的角度重新审视整首诗的创作意境与表现形式,使用不同的翻译策略和方法,呈现出不同文体风格的诗歌。

“意美”是在保留诗歌中内容与情感的同时,描绘出诗中的意境美,并准确地传达出其深层的含义。诗歌中的“意象”营造出诗独特的意境美,诗人用人、物、花、草、典故等客观存在的事物表达自己的情绪价值,这也是诗中最难翻译的内容。在诗句“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”中,“猿”“舟”“山”是诗中的意象,以猿声和山峦烘托行舟快捷,也体现了诗人愉悦的心境。“音美”即诗歌的节奏,译文在保留诗歌原有的平仄声和押韵的基础上,也能达到诗歌应有的可读性。如果原诗的末尾押韵,那译诗也应该有相应的押韵,在“音美”上与原诗更契合。“形美”即诗歌长短对仗,工整有序,译诗应既不突兀又不缺乏形态美,以达到诗歌应有的形美。中国古典诗歌英译时,“三美”使得整首诗更具有精气神,在格律和神韵上也能让读者感受到原文的画面美感。但是在诗歌翻译中实现“三美”是不容易的,通常情况下,总有一个“美”是缺失的。

2《早发白帝城》简析及其英译本

《早发白帝城》是唐代诗人李白在流放途中遇赦返回之时,途经白帝城而作。整首诗28个字,诗人用静态的文字,描绘动态的景色,看似全篇的笔墨都在描写被赦免时乘舟下江陵的一路美景,诗中却饱含了诗人惊喜交加的情感。

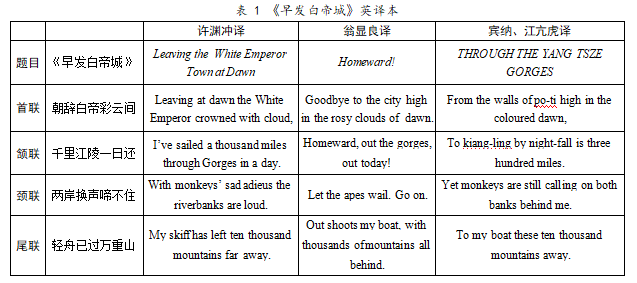

《早发白帝城》的译文和译者如表1所示。在三个译本中,译者对题目、每句诗都采用了不用的翻译策略,与原诗相比,译文所呈现画面也有所不同。译者基于自己的理解进行翻译,以期创造更好的译文。

中文惯用动词来展示事物所呈现的状态,这也让整首诗“活”了起来。诗中用静态的文字描绘动态的风景。在本文所选取的译本中,译者都将原诗中的内容完整译出,将江陵河上水流湍急的景象和猿鸣经久不去的回音描绘得生动形象。

2.1诗的意境之美

“意美”在诗歌翻译中处于最高的地位,也是诗歌中最重要的部分,“立象尽意”传达出意象在诗歌翻译中的重要作用。《早发白帝城》整首诗短小精悍,写景抒情,译者如果把握好了诗歌整体所传达的内容,就能在译文中较好地展现原诗所要表达的情感。

三个译本对诗名《早发白帝城》的英译各有差异,白帝城现今位于重庆市奉节县白帝山上,在许渊冲先生的译本(以下简称译文1)中,诗名被译为Leaving the White Emperor Town at Dawn,其中at dawn和leaving与“早”和“发”相对应,“白帝城”则被译为the White Emperor Town。译者采用直译的方法,简洁明了地告知目的语读者事件发生的时间和地点,易于其理解。结合整首诗所表达的情感,直译的标题会显得单一,缺乏感情色彩。在翁显良先生的译本(以下简称译文2)中,诗名被译为Homeward!,意为“归家;在归家途中”,与原诗关联度不高,但结合诗人当时被赦免可以归家的心境,该译文表达出了诗人浓厚的思乡之情。

古诗英译过程不可避免地会导致原诗中的一些内容发生变化,但无论诗人采用哪种翻译策略和方法,都不能使诗歌失去其本色内容。本色内容,即诗歌原来的意象及艺术效果和节奏感(翁显良,1982)。宾纳、江亢虎先生的合译本(以下简称译文3)属于中西合译的译本,其将诗名译为THROUGH THE YANG-TSZE GORGES。译文中所有字母都大写,更符合目的语读者的写作习惯。其中YANG-TSZE GORGES是指“长江峡谷”,描绘出了诗人归家时经长江峡谷,到达江陵的场景,也同诗的别名“下江陵”相呼应。原诗中描绘了诗人从白帝城出发到达江陵(现荆州),途经瞿塘峡、巫峡及西陵峡的场景,而“三峡”是我国著名的文化符号之一。译文3的题目虽然围绕着自然环境,以途径的“长江三峡”为主体,但并没有完整展现“三峡”的概念,甚至有些含糊不清,笔者认为将诗名译成THROUGH THE THREE YANG-TSZE GORGES更加合适。

诗歌英译既需要真,也需要美。“翻译求似(或真)而诗求美”,“真”是基本要求,在“真”的基础上再求其“美”(许渊冲,2001)。译文1中从题目到诗句的英译以故事的形式讲述诗人的归家历程,译者在颔联和尾联使用了第一人称I和my,拉近了读者和之间的距离,让读者体验到了“归家感”。译文2中,译者多用短句翻译,在情感上表达出了诗人归家的迫切感,但同时译诗少了“一日还”“啼不住”的磅礴气势,与原诗的意思还是有一些差距。译文3依据原诗描绘的山川风景而作,译者给读者创造了美的意境,将其中的“白帝城”“江陵”音译为Po-ti和Kiang-ling,易于目的语读者理解。

诗人善用不同的词引发读者无限的想象与联想,在追求真的同时,力求将美表达到极致。在古诗中,“情”是主观因素,与诗人、读者、译者有关,而“景”是客观因素,“情景交融”创造不同的意境(潘智丹,2017)。意象和典故能在诗中看见,是显性的;不同的意象寄托着不同的情感,而这些情感是隐性的,这就需要译者深度挖掘诗歌,甚至将自己带入诗中,感受诗人的处境,再读、再翻译(Lou,2020)。诗中“白帝”“彩云”“江陵”“一日”“猿声”“轻舟”“山”等都是意象,既有动态的,也有静态的,他们暗含着诗人的情感。以耸入云端的白帝城为始发地,江流中轻快的一叶扁舟为静态参照物,绵连不断的高山则动了起来,归家路途似乎务无比轻快。在“轻舟已过万重山”一句中,诗人运用比兴的手法,表达了对美好生活的向往。这是诗歌中隐藏的内涵意义,也是三个译本中缺失的内容。

在描写啼不住的“猿鸣”时,译文1用了loud,译文2用了wail,译文3用了calling on。在三种形式的“猿鸣”中,译文1主要突出了猿鸣的声音大且悠长;译文2在描写猿猴的哀号时又写到go on,意为“随它去吧,没有什么能阻挡‘我’回家的路”,与诗人的欢悦心情形成鲜明对比;译文3则是突出了猿鸣声音的持久性。通过比较三个译文对猿鸣的描写,笔者发现译文1和译文2都描写出了猿的哀鸣,体现出了行舟之快。

诗中含有“千”“一”“两”“万”等数字化的表达,这是诗人对景进行了模糊化处理(许渊冲,2000)。诗人使用量词或数词符号模糊语义构成新的文化现象,以虚写实或以实写虚,从而构成新的意境(肖跃田,2008)。“千里”是指从白帝城到江陵有千里远,在译文3中,译者将里程具体化,译为three hundred miles。但是,郦道元在《三峡》中写道“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处”,“七百里”又与three hundred miles不对等。由此可见,汉英诗歌翻译时必然会出现文化缺失(肖跃田,2008)。“万重山”用夸张的手法描写江流两岸的群山之多,似乎有一万座那么多。三个译文都是以直译的方式来形容“万重山”,通过ten thousand mountains或thousands of mountains来描写青山连绵不断。

2.2诗的音韵之美

古诗的押韵主要体现在平仄和韵律上,任何一首古典诗歌都有其特定的押韵形式。诗歌的翻译既具有艺术性又有科学性,是一门学问。中国古典诗歌中独特的韵脚,成就了诗词不一样的美。押韵是诗词曲赋在句末用相同的声韵,让整首诗的韵律和节奏感更为强烈,也便于传颂。

原诗中,在第一句、第二句及第三句中,“间(jiān)”“还(huán)”“山(shān)”三个字的韵母an为韵脚,让整首诗的基调变得欢快而又豪迈,读起来朗朗上口。对比三个译文,译文1中第一句句末的cloud与第三句句末loud中的[aʊd]为韵脚,第二句句末day和第四句句末away中的[eɪ]为韵脚,译诗采用abab式押韵。整体来看,译文1在形式上音韵和谐,句与句之间相呼应,表达无断层,让读者感受到直冲云霄的白帝城、绿水青山环绕的三峡、激流勇进的江陵水以及诗人赦免后的畅快心情。而在译文2中,译者直接将每一句诗译出,多以短句描述诗人的归乡之切,译文缺少了一些节奏感和韵律美。相比于前两个译文,译文3中的第二句和第四句则都以to开头,虽没有译文1读起来流畅,但节奏也较为鲜明。

不管是中文诗歌还是外文诗歌,都有其独特的押韵方式。就诗歌的音韵而言,译文1最能体现出音韵之美,独特的押韵方式让整首诗都活了过来,更有生气。《尚书·舜典》中有记载:“诗言志,歌咏言,声依永,律和声。”(江灏等,1992)诗歌以独特的韵律区别于其他文学形式,有声有律,好的诗歌不仅有真挚的情感,同时也有独特的形式,“情”与“形”亦不散,好的诗歌亦是能吟能唱。

2.3诗的形象之美

从《诗经》《楚辞》到明清诗歌,中华文化历史悠久,每一个朝代都有代表性的诗作;五言绝句、七言律诗等都是时代变迁的见证,其中的哲理句也都逐渐成为关于艺术、人生、自然以及个人理想抱负的座右铭。《早发白帝城》是李白诗作中流传最广的名篇之一,诗中人与景的互动看似是随心所欲的观感,实则是诗人对新生活的憧憬。

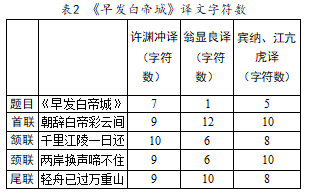

不同语言在相互转换时的不对等也体现了文化差异性。译者在翻译时虽不能将原诗的词句都悉数译出,但总会有其独到之处。原诗共4行,每行7个字,三个译本使用的字符数如表2所示:

从英文用词的数量上看,译文1和译文3基本上遵循了形式美,译文1中每一行的字符数都相差不大,正如许渊冲(1983a)所说,“只有在传达原文‘意美’和‘音美’的前提下,我才尽可能传达原文的‘形美’,原文四字,我才译成四字。”在这首诗中,许渊冲先生的译文虽没有和原文的字符数实现一致,但每句译文的字符数都相当。译文3中,题目与原诗每一句都是5个字符,同时,一、三句对仗,二、四句对仗,也尽显译诗的形象之美。在译文2中,整首诗以传达诗人的情感为主,用不同于译文1和3的方式呈现出不一样的画面和情感,在字符数上就少了形象美。

“三美”理论中也提到,“形美”虽处于次要地位,但地位却不容忽视。译者在翻译时,能译出“三美”最好,如不能,“意美”“音美”也能让诗多几分韵味。而“形美”的存在,会使得诗歌区别于一般的散文。如此看来,译文2更倾向于是散文化的译作,有充沛的情感,也再现了原诗描绘的山川,但在形式上与原诗有所差别,而这也体现了译者的主体性。

3结语

《早发白帝城》三个译本都有各自的特点,在不同的“美”上做文章,译文1和译文3对仗工整,大体上与原诗保持一致,每一个单词都在全力表现诗人传达的意思和情感,占据“音美”和“形美”;不同于这两首诗,译文2则是以散文诗的形式诠释这首诗,虽然在音韵和形式上不突出,但意译的方式使得整首诗在意境的表达上毫不逊色,用最简单的字传达最深的情感。

诗歌的翻译算得上是真正的翻译,是不同语言之间的竞赛和辩论,看的就是在众多语言中,哪一种语言能更好地表达原作的内容(许渊冲,1983b)。在翻译过程中,译者要跳出原文的舒适圈,少一点翻译时的“翻译腔”,多一点与作者的情感共鸣。诗歌在翻译中不断失去,也在翻译中不断得到,失去的是原诗中的情感,得到的是不同语言下相同诗歌展现的文化信仰。诗人写诗的意境或是突如其来,或是有感而发,译者应尝试站在诗人的角度,不执拗于字对字的翻译,从整体到局部,再从局部到整体,争取交出好的翻译作品。

参考文献

[1]LOU L.A study on the transmission of implicit information in Chinese Tang poetry translation under the guidance of frame theory[J].International journal of applied linguistics and English literature,2020,9(5).

[2]陈高娃.论《乌拉特英雄史诗研究》蒙译英翻译策略[J].语文学刊,2015(24):28-29.

[3]江灏,钱宗武.今古文尚书全译[M].贵阳:贵州人民出版社,1992.

[4]潘智丹.中国古典诗歌意境翻译新探[J].外语与外语教学,2017(1):95-104+149.

[5]秦亢宗.试论闻一多的“三美”论[J].杭州大学学报(哲学社会科学版),1983(4):79-85.

[6]翁显良.本色与变相——汉诗英译琐议之三[J].外国语(上海外国语学院学报),1982(1):24-27.

[7]肖跃田.数字模糊语义及文化意象的解读与英译——以《子夜吴歌》、《早发白帝城》及其英译为例[J].外语教学,2008(4):95-97.

[8]许渊冲.毛主席诗词英、法译文[J].教学研究,1978(1):75-90.

[9]许渊冲.再谈“意美、音美、形美”[J].外语学刊,1983a(4):68-75.

[10]许渊冲.新世纪的新译论[J].中国翻译,2000(3):3-7.

[11]许渊冲.谈唐诗的英译[J].中国翻译,1983b(3):18-22+8.

[12]许渊冲.再谈《竞赛论》和《优势论》——兼评《忠实是译者的天职》[J].中国翻译,2001(1):51-52.