从文学批评角度分析《孔乙己》英译本论文

2024-09-06 11:17:04 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:本文根据文学批评中的文学叙事学和翻译的不定点两个维度,对比分析鲁迅的名篇小说《孔乙己》的杨戴夫妇译文和莱尔译文,从文学叙事的视角、时限以及叙事话语分析三个方面,探析译本如何再现小说的跌宕起伏;采取翻译的不定点作为补充,阐述如何在审美要素上使译文和原文相契合,确保译文的艺术效果与原文的艺术魅力相统一。

[摘要]本文根据文学批评中的文学叙事学和翻译的不定点两个维度,对比分析鲁迅的名篇小说《孔乙己》的杨戴夫妇译文和莱尔译文,从文学叙事的视角、时限以及叙事话语分析三个方面,探析译本如何再现小说的跌宕起伏;采取翻译的不定点作为补充,阐述如何在审美要素上使译文和原文相契合,确保译文的艺术效果与原文的艺术魅力相统一。

[关键词]《孔乙己》;文学叙事学;不定点

因为翻译对象、手段、要求的不同,翻译会有不同的分类。文学翻译最具有变幻性,翻译过程不仅会涉及翻译理论,还会涉及文学理论,或者说批评理论。文学翻译是从文学视角再现原文美感,通过译者主体阐释原文和译文的艺术(夏仲翼,1998)。

《孔乙己》作为鲁迅的名篇小说,短小精悍,极具研究价值。小说通过对孔乙己人物形象的刻画,极大控诉了腐朽的封建教育制度,让每位读者都为之震撼。小说自出版以来被翻译成各种文字,深受国内外学者的广泛关注。

在文学翻译中,如何更为传神地实现原文艺术与译文艺术的高度契合,值得探讨和分析。本文选取杨宪益、戴乃迭夫妇(Yang et al.,1956)翻译的《孔乙己》英译本(以下简称杨译)和莱尔(Lyell,1990)翻译的英译本(以下简称莱译),分别从文学叙事学和翻译不定点两个维度进行对比分析。

1文学叙事学

叙事学主要讨论作者与叙事人的关系、叙事人和作品中人物的关系。文学叙事学包括文学叙事的视角、文学叙事的时限以及文学叙事的话语分析。

1.1文学叙事的视角

关于叙事视角,Genette(1980)提出三类聚焦模式:零聚焦(全知聚焦)、内聚焦(故事中某个人物所看、所想)、外聚焦(从外部客观地观察人物行为,不进入人物内心)。申丹(1998:20)教授提出四分法:(1)全知视角(又称上帝视角),即叙述者大于人物,也就是作者知道一切;(2)内视角,即叙述者等于人物,作者知道的跟所叙述的人所知道的一样多;(3)第一人称外视角,即叙述者小于人物,相当于作者只是一个讲故事的人,所知道的并不如人物那样多;(4)第三人称外视角,即叙述者所说的比人物所知的少,可以用叙述者小于人物表示,该视角与第一人称外视角有相似之处,区别在于其是以第三人称的角度叙述。

《孔乙己》这篇小说采取第一人称外视角,以次要人物——小伙计的视角刻画孔乙己的形象以及观察整个事态的发展,属于处于故事边缘的“我”的视角;中间穿插小伙计追忆往事的叙述,属于第一人称叙述中“我”追忆往事的视角。

例1:鲁镇的酒店的格局,是和别处不同的:都是当街一个曲尺形的大柜台……只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里……慢慢地坐喝。(鲁迅,1973)

杨译:The layout of LuZhen’s taverns is unique.In each,facing you as you enter,is a bar in the shape of a carpenter’s square....As for those in long gowns,they go into the inner room...and sit drinking at their leisure.(Yang et al.,1956)

莱译:The layout of wineshop in LuTown is different from that in other places.You usually have a large counter in the shape of a carpenter’s square facing on the street....It’s only members of the long-gown crowd,the gentry,who can afford to saunter into the room next to the bar...and then sit down and linger over their cups.(Lyell,1990)

分析:例1中,鲁迅别具匠心地以小伙计之眼对“咸亨酒店”的格局进行描述,从而更好地展现人物冲突。在鲁迅笔下,酒店成为人们交际的中心,在此处孔乙己的形象及其与周围人的关系得到凸显(陈宏薇,2000)。杨译中的unique和莱译中的different都体现了酒店格局与别处的不同,这正是作品选取咸亨酒店作为典型环境的用心所在。杨译中,“曲尺形的大柜合”被译为a bar in the shape of a carpenter’s square,极其准确,而且使读者联想到the Public Bar或the Private Bar,能够拉近与读者的距离。再就是“慢慢地”一词,杨译中的sit drinking at their leisure和莱译中sit down and linger over都将人物喝酒的状态体现出来。可见,两个译本中,译者选词都非常细致。

1.2文学叙事的时限

叙事时限研究的是故事发生的时间长度与叙述长度的关系,涉及叙述节奏的问题。时限主要包括五种叙述运动:静述、等述、概述、扩述、省略。在《孔乙己》这部文学作品中,开篇关于孔乙己外貌的描写、文中孔乙己被丁举人打断腿事件、文中对小伙计的心理描写以及孔乙己之死分别体现了静述、概述、扩述、省略,具有强烈的艺术旋律,使小说更具音乐性(邓杰,2010)。

1.2.1静述

静述指故事时间暂停,叙述充分展开,这是由描写造成的故事进展过程的延宕。此时,对人物肖像、环境、背景的描写极力延长,故事处于静止状态,但读者通常不会意识到叙事的停顿(胡亚敏,2004)。

例2:孔乙己是穿长衫的唯一的人。他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕……(鲁迅,1973)

杨译:Kong Yiji was the only long-gowned customer.A big,pallid man whose wrinkled face often bore scars...(Yang et al.,1956)

莱译:Kong YiJi was the only customer in a long gown.A big tall fellow...he had a face that was pale and wrinkled.And every so often,sandwiched in between those wrinkles,you’d see a scar or two.(Lyell,1990)

分析:“站着喝酒而穿长衫”是孔乙己的典型特征。“身材高大”表明孔乙己本可以干得动体力活,却在封建礼教的吞噬下变得无比羸弱;“夹些伤痕”表明孔乙己的身份地位,即经常受人欺辱,这也为后文被打断腿事件作铺垫。例2采用了静述的方法。

从两个译本来看,使用pallid、pale翻译“青白”准确;使用复数scars以及a scar or two翻译“伤痕”细致,表明伤痕多,但莱译将every so often单独放在句首,更加凸显孔乙己挨打的次数多,也映照后文他被丁举人打断腿,众人却不足为奇。

同样,在小说临近尾声时,鲁迅极力延长环境描写,让故事处于静止状态。“中秋之后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬”,原文用不到二十个字交代出天气变化,以衬托孔乙己悲惨的命运,同时也为孔乙己不幸的结局作铺垫。对于“将近初冬”的翻译,杨译中的approached和莱译中的near at hand都突出强调冬日即将到来,极大地起到渲染气氛,同时也起到吸引读者目的,给读者留下想象空间,引发读者对于主人公孔乙己结局的思考。

1.2.2扩述

扩述是延长故事情节的叙述,以推迟情节发展,造成节奏的延宕(胡亚敏,2004)。扩述常用于重要的情节的表述上,人物的心理描写是扩述的一种。

例3:我想,讨饭一样的人,也配考我么?(鲁迅,1973)

杨译:Who did this beggar think he was,testing me!(Yang et al.,1956)

莱译:“How does somebody who’s not much more than a beggar have the right to test me?”(Lyell,1990)

分析:例3是对小伙计的心理描写,属于扩述,以推迟故事情节发展。故事中,小伙计已被身边人同化,和鲁镇其他人一样瞧不起孔乙己。从译文角度来看,杨译是自由直接引语,而莱译则用了直接引语。自由直接引语的特点是直接性、生动性,杨戴夫妇试图以最简练的语气快速而生动地带过小伙计的心理活动。而莱尔的直接引语形式生动地塑造了小伙计的人物性格——他和鲁镇其他人一样瞧不起孔乙己,这样生动具体的内心活动描述进一步衬托出孔乙己命运的悲惨。从推迟故事情节发展角度考虑,莱译更为贴切。

1.2.3概述

概述指叙述时间短于故事时间。文本以简洁的句子来压缩并展现故事的主要特征,故事的实际时间长于叙事时间。小说的基本节奏就是由概括和场景的反复交替建立起来的。

例4:一个喝酒的人说道,“他怎么会来?……他打折了腿了。”掌柜说,“哦!”“……”“后来怎么样?”“怎么样?……”“后来呢?”“后来打折了腿了。”“打折了怎样呢?”“怎样?……谁晓得?也许是死了。”(鲁迅,1973)

杨译:“How could he?”rejoined one of the customers.“His legs were broken in that last beating up.”

“Ah!”said my boss.

“...”

“So what happened?”“What happened?...”“And then?”

“Well,his legs were broken.”“Yes,but after?”

“After?...Who knows?He may be dead.”(Yang et al.,1956)

莱译:One of the customers at the counter said,“How could he come?He’s gone and gotten his legs broken.”

“Huh?”said the manager.

“...”

“What happened then?”“What happened?...”

“And then?”

“And then they went and busted his legs like I just said.”

“Yeah,but what’d he do after he got his legs broken?”

“What’d he do?Who knows?Maybe he died.”(Lyell,1990)

分析:例4描述的是孔乙己被丁举人打断腿事件,作者通过概述方式揭示了孔乙己的不幸遭遇和丁举人的残忍。此处作者选择了概述与省略的方式,既体现了作者对故事时间的掌控能力,同时也凸显了社会的冷漠,掌柜以及酒客将“孔乙己被打断了腿”看作是戏,好奇和嘲笑的言论不绝于耳,没有人真正关心孔乙己的生死。

从译文角度来看,杨译和莱译均采用直接引语形式,这有利于塑造人物形象,且直接的人物对话使读者有身临其境的画面感,更加凸显出孔乙己被众人奚落以及社会的冷漠。

1.2.4省略

省略指叙述停止,故事时间在持续流逝,但整段时间未被叙述。这种跳跃有时会通过时间标志来指示,而省略状态中的文本持续时间为零,故事的时间长度则是任意的,因此叙述的速度是无限大(胡亚敏,2004)。

例5:大约孔乙己的确死了。(鲁迅,1973)

杨译:No doubt Kong Yiji really is dead.(Yang et al.,1956)

莱译:Who knows?Maybe he died.(Lyell,1990)

分析:例5原文用了省略,孔乙己到底是怎么死的,什么时候死的,谁也不知道。前文中众人对于孔乙己的遭遇非常好奇,七嘴八舌发问,而最后,作者仅用这一句话“大约孔乙己的确死了”结束全文,加快了叙事节奏,也深化了意蕴。“大约”是因为在咸亨酒店里,谁也没有看见过孔乙己死了的现场,无人听闻他的死讯,无人关心他,所以作者用“大约”来表示一种推测。“的确”是因为从人物命运来看,艰难维持生计的孔乙己在被打折腿后,死是他唯一的出路(肖燕姣,2007)。杨译将这句话译为“No doubt Kong Yiji really is dead.”,no doubt放句首表示强调,太过于绝对。而莱译的maybe更为妥帖,表推测,引发读者想象,也更符合文中的第一人称外视角。

1.3文学叙事的话语分析

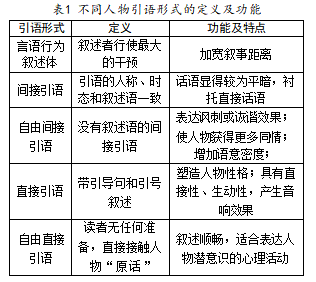

在探讨小说角色话语时,不同形式的引语有着不用的功能和意义,以保留文体功能等值的语言成分,保留原文的主题意义和美学价值。表1为不同人物引语形式的定义及功能。

例6:他说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”(鲁迅,1973)

杨译:He would order two bowls of heated wine with a dish of aniseed-peas.(Yang et al.,1956)

莱译:Kong said:“Warm two bowls of wine and let me have a saucer of fennel beans.”(Lyell,1990)

分析:例6中,莱译保留了直接引语的形式,充分展现了孔乙己自诩高尚的人物性格,通过直接的人物对话使读者能够身临其境。杨译则采用间接引语的形式,由叙述者转述,导致人物从一个生动的说话者转变为语言的被动执行者,使读者与文中人物的距离拉大,进而影响了对孔乙己的第一印象的刻画。

2翻译的不定点

基于国内外学者对于不定点的研究成果,笔者认为不定点就是指文本中不确定的因素,读者在阅读时候需要发挥主观能动性对这些不定点进行填充,即具体化。在文学翻译中,只要审美效果受到影响,译者就应该填充不定点(王树槐等,2005)。

例7:便排出九文大钱。(鲁迅,1973)杨译:...lay nine coppers.(Yanget al.,1956)

莱译:...set out nine coppers all in a row.(Lyell,1990)

分析:例7中的“排”,杨戴夫妇将其译为lay,相当于汉语中的“放”,并未能够恰当地表现出“排”在原文中的含义,而莱尔将其译为set out...all in a row,更加凸显孔乙己虚荣、寒酸的特点,讽刺效果更加强烈,更加体现出原文的美学效果。

例8:……单说了一句“不要取笑!”(鲁迅,1973)

杨译:...the answer simply was:“Don’t joke with me.”(Yang et al.,1956)

莱译:...but simply said,“Don’t make fun of people!”(Lyell,1990)

分析:例8中,杨戴夫妇在翻译时选择me作为被取笑的对象;而莱尔则选择people,两个版本的译文各有千秋。从杨译“Don’t joke with me.”中的me,读者可以推测出孔乙己本人承认偷窃,只是不愿外人提及,这足以体现他迂腐的一面;而莱译选用people一词,表明孔乙己以为自己与周围人没什么不同,只是周围人喜欢捉弄人罢了,对于偷窃这件事自己持否认的态度。

3结语

文学翻译是一门多维度的艺术与科学。译者一定要把握文学翻译兼具科学性和艺术性的特点,具备扎实的双语语言和文化基础,同时还必须拥有敏锐的文学意识和领悟力,深入分析和研究所译作家、作品的艺术特点,这样才能准确地再现原文的美感。因此,译者需要广泛涉猎文学文体学、文艺批评理论、叙事学等相关领域的知识,并了解最新研究成果,以不断提升自身的文学素养,使翻译工作达到更高的境界。

参考文献

[1]GENETTE G.Narrative discourse[M].Ithaca:Cornell University Press,1980.

[2]LYELL AW.Diary of a madman and other stories[M].Honolulu:University of Hawaii Press,1990.

[3]YANG X Y,YANG G.Lu Xun’s selected works[M].Beijing:Foreign Language Press,1956.

[4]陈宏薇.从小说美学的角度看《孔乙己》英译文的艺术成就[J].外国语(上海外国语大学学报),2000(2):62-68.

[5]邓杰.从叙事时限上看《孔乙己》的音乐性[J].安徽文学(下半月),2010(2):55.

[6]胡亚敏.叙述学[M].武汉:华中师范大学出版社,2004.

[7]鲁迅.孔乙己[C]//鲁迅选集第一卷.北京:中国青年出版社,1973:292-297.

[8]申丹.叙述学与小说文体学研究[M].北京:北京大学出版社,1998.

[9]唐伟胜.从《阿Q正传》看引语形式的汉英转换策略[J].天津外国语学院学报,2003(5):1-6.

[10]王树槐,栗长江.文学翻译不定点的具体化:张力与制约[J].四川外语学院学报,2005(4):102-106.

[11]夏仲翼.文学翻译与批评理论[J].中国翻译,1998(1):13-17.

[12]肖燕姣.试评杨宪益、戴乃迭夫妇所译《孔乙己》[J].安徽文学(下半月),2007(3):101-102.