权力话语视阈下《牡丹亭》科举文化词汇翻译论文

2024-06-04 10:23:07 来源: 作者:zhoudanni

摘要:权力话语理论揭示了话语既是权力实施的工具,又是获得权力的关键。翻译文本作为话语符号系统的表现方式之一,为权力所制约。本研究对白之的《牡丹亭》全译本中的科举文化词汇译例进行分析,认为译者受其社会文化环境影响,未能勾勒出中国古代科举文化的真实相貌,进而影响了科举文化的权力话语的建立。本研究旨在为译介作品中涉及中国传统文化的权力话语研究提供启示。

[摘要]权力话语理论揭示了话语既是权力实施的工具,又是获得权力的关键。翻译文本作为话语符号系统的表现方式之一,为权力所制约。本研究对白之的《牡丹亭》全译本中的科举文化词汇译例进行分析,认为译者受其社会文化环境影响,未能勾勒出中国古代科举文化的真实相貌,进而影响了科举文化的权力话语的建立。本研究旨在为译介作品中涉及中国传统文化的权力话语研究提供启示。

[关键词]权力话语;科举文化词语;《牡丹亭》

《牡丹亭》作为中国古典四大名剧之一,在中国文学史上享有极高的声誉。郑振铎(1957:858)称其为“百顷绿波之涯,杂草乱生中的一株芙蕖”,“临水自媚”。美国学者波特(Burt,2008:184)认为《牡丹亭》为世人了解中国文化和中国戏曲典籍提供了一个完美的切入点。

《牡丹亭》富含中国传统文化元素,涉及传统宗教、政治、生活习俗、谚语等方面。科举制度是中国传统文化的重要组成部分,反映了中国古代社会的政治文化和思想文化。曾有西方学者认为科举制度是中国文化很显著的特点(克雷斯,1931)。汉学家西利尔·白之(Cyril Birch)以及张光前、汪榕培、许渊冲等对《牡丹亭》做过译介研究。白之是首位对《牡丹亭》进行全译本译介的汉学家,为《牡丹亭》融入英美文化系统作出了不可磨灭的贡献。但鉴于白之的社会文化背景,其作为译者难以勾勒出中国传统文化的全貌,甚至对中国传统文化存在误读。在中国文化“走出去”的背景下,译者对源语文化词的翻译处理尤为重要,担当着在英语世界建构中国传统文化形象的重任。

米歇尔·福柯(Michel Foucault)提出的权力话语理论,阐释了权力、知识与话语三者之间的互动关系,并从社会、历史、政治等方面阐释了翻译活动的本质。他认为话语是权力的话语,也是获得权力的关键(汪民安,2002)。本文基于权力话语理论阐释白之的《牡丹亭》全译本中的科举文化词汇翻译,有助于明确翻译中的权力话语问题及翻译策略,从而构建源语文化的权力话语,助推中国文化“走出去”。

1权力话语视阈下的翻译活动

权力话语理论阐释了权力、知识和话语这三个概念及其相互关系,将传统的“权力”概念升华为一种操控意识的力量。话语则是“囊括道德思考、知识和科学、谈论、文本乃至倾向在内的符号系统”(李燕霞,2013)。权力作为根本因素,往往会对话语表征系统进行无形的压制。正如福柯(Foucault,1971:11)所言:“我们清楚地知道,我们没有话说一切的权力,我们不能不分场合地去讲,任何人不能随便地乱讲:禁忌、情景仪式、专门的权力。”话语对于权力的生产和巩固至关重要。“如果没有话语的生产、积累、流通和发挥功能的话,这些权力关系自身就不可能建立起来并得到巩固。”(福柯,1997:228)。在此意义上,权力和话语间存在着一种辩证关系,不存在脱离话语功能的权力,也不存在脱离权力限制的话语。换言之,权力是内容,话语是形式(朱振明,2018)。

翻译文本作为话语符号系统的表现方式之一,并非在真空状态下进行的语言转换活动,而是在具体社会和政治语境中进行的语言转换活动(胡开宝等,2017)。翻译活动受权力制约,涉及话语权的平衡与失衡问题(李振,2017)。《牡丹亭》作为中国传统文化的经典之作,其译介涉及的并非单一的文本转换,而是有关权力的建构。换言之,《牡丹亭》的翻译活动无法摆脱社会文化、政治、意识形态等因素的干预和制约。鉴于“话语即权力”的观点,中国文化的传播不仅是文学作品内容的传播,更是争夺话语权力的一种尝试,而翻译亦是获取话语权力的一种重要方式。

2权力话语视阈下的“异域牡丹”

白之是首位将《牡丹亭》进行全译本译介的汉学家。该译本得到安德鲁·梅隆基金(Andrew W.Mellon Foundation)的赞助,由印第安纳大学出版社出版,并引发了英语世界的高度关注。《哥伦比亚中国文学史》《剑桥中国文学史》《印第安纳中国文学指南》等中国文学工具书,都将白之译文作为除汤显祖原文外的唯一参考资料(赵征军,2014)。白之译介的《牡丹亭》在英语世界的地位和传播影响力可见一斑。

翻译活动受权力制约。在此意义上,译者无法完全摆脱自身的文化背景、意识形态及政治环境的约束。白之生于英国并在此研学深造,1960年移居美国后,继续致力于汉学翻译和研究工作,而美国汉学的产生与发展与美国资本主义对东方的文化渗透、对华政策等息息相关。徐书墨(2012:5)将美国汉学称为美国中国学(中国研究),并认为“美国中国学……把中国作为世界舞台上的一个重要的政治、经济、文化、军事因素来对待”。在国家意识形态的作用下,美国政府陆续颁布鼓励政策及提供资金项目来让美国学界深入译研中国古典文学。白之的《牡丹亭》全译本正是美国政策资助的成果,其影响不可忽略。也就是说,欧洲的成长和学习经历奠定了白之的文化根基,而美国的社会文化和政治语境为白之的《牡丹亭》全译本的出版提供了有利的外部条件。这意味着白之对于《牡丹亭》的翻译活动为有形及无形的权力所支配,而话语作为权力运作的媒介,具有巩固原有权力的力量。鉴于白之译本对于英美文化体系影响之深,该译本中被误译的中国文化词汇亦会在译入语读者中不断生成新的意义,进而打破中西文化话语权力的平衡关系,削弱中国文化的话语权力。

3权力话语视阈下《牡丹亭》科举文化词汇翻译

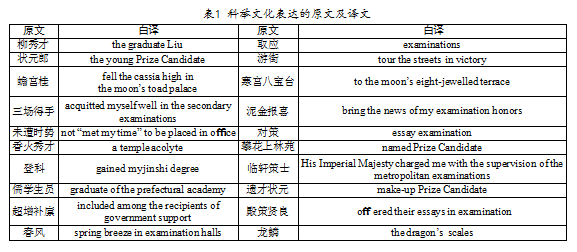

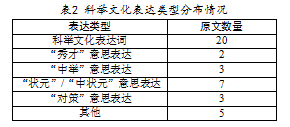

科举制是在中国古代独特文化环境中产生的具有世界影响力的考试制度(刘海峰,2020)。作为传统文化的生成物,科举制度及科举考试对于中国社会和民众的影响颇深。本研究首先对《牡丹亭》源语文本及译语文本中的科举文化词进行人工检索,在此基础上通过文本细读的方式明确科举文化表达类型分布情况,得到表1和表2。

表1大致展示了科举文化表达相关原文与其对应的译文。表2反映了科举文化词汇表达类型的分布情况。由表2可知,“秀才”“状元”及“对策”的意思表达约占60%。鉴于话语是权力媒介的观点,这三类词在科举文化权力话语中占主要位置,而其译文则在一定程度上反映了译者对科举文化权力话语的构建程度。因此,本文以“秀才”“状元”,“对策”为译例,探究白之在译介中构建的权力话语。

“秀才”“状元”“对策”皆为重要的科举文化词汇。科举制起源于大业二年(606年),当时的进士科以对策为主,内容与朝政相关,此时科举考试的程序及规范还未完全成熟。宋元之后,科举制和入仕紧密联系。明代时期,科举制度进入全盛时期,考试入仕的程序和制度完全建立。从童试、乡试、会试到殿试的程序日臻完善,其中以儒家学说为主要考试内容,及第者分别冠以秀才、举人、贡士和进士科名(李红惠等,2002)。秀才虽为科举制度的最低级别,但对读书人而言意义重大,且代表着一定的社会地位及文化学识。

据表1所示,白之将“柳秀才”译为the graduate Liu,根据《牛津高阶英汉双解词典(第8版)》的解释,graduate作名词时,指a person who has a university degree或a person who has completed their school studies。从中不难看出,graduate与学位紧密联系。学位的概念最早起源于欧洲两所古老的大学:波伦亚大学和巴黎大学,之后传播至欧洲大陆其他大学,再由西班牙、法国、英国传播至美洲。经过一定时期的演变,学士、硕士、博士学位等级相互衔接,形成了系统化的人才培养制度。获取学位需要经过一系列过程,如完成一定时限的修业、通过考试、提交论文及通过答辩等,其中考试内容和论文研究与社会内容息息相关。

如此看来,“秀才”和graduate虽有相似之处,但却存在着本质区别。一方面,二者均体现了拥有者具有一定的文化素养和社会地位,在一定意义上graduate可以体现“秀才”作为文化人的身份。另一方面,二者所代表的科举制和学位制是不同社会政治文化背景下的产物。不难看出,白之此处所采取的翻译策略是以英语世界读者的接受能力为考量的,虽有利于译文走进英美文化系统,但难以在目的语读者中建构起带有中国特色的文化概念和意识形态,削弱了中国科举文化的权力话语。

“状元是中国古代科举制度和科举文化中最具代表性的词汇。”(廖红等,2019)状元一词起源于唐代,是对在殿试中取得第一的学子的美誉。殿试作为科举考试中的最高一级,由皇帝亲自监考选拔人才,目的在于选拔识时务、懂政务的人才。殿试是皇权权威的表现之一,其考试性质是由中国古代政治文化决定的,是极具中国传统文化色彩的考试。

白之将“状元”译为Prize Candidate,candidate在英式英语中有a person taking exam之意。prize作形容词时,则有being a very good example of its kind的意思。因此,Prize Candidate可指出类拔萃的模范考生,在某种程度上与“状元”具有相似性,可指在考试中卓尔不群的考生,但该译文并未体现状元是由殿试产生的这一文化背景,也没有体现皇权的权威性。白之亦未对此句增加注释,从而导致“状元”的文化性质模糊。可以看出,白之此处所采取的归化翻译策略是尽量让译文向读者靠近。这虽保证了译文的简洁性,但却忽略了更为深层的中国古代科举文化,难以构建其权力话语。

据表1所示,白之将“对策”译为eas sy examination。对策是殿试中皇帝出题,应试人答题的考试环节。essay可指a short piece of writing giving someone’s ideas about politics,society,etc.,由此,essay examination指论文或话题作文考试,考查考生对政治、社会等的看法。如此看来,译文essay examination确有可取之处,体现了原文考量考生识时务、懂政务的考试目的。但该译文再次忽略了“对策”属于殿试程序的一环这一文化背景。换言之,essay examination无法勾勒出中国古代科举文化的真实相貌,从而不利于中国科举文化权力话语的建立。此外,essay作为一种写作形式,与学位制文化关系甚密。在西方学位制教育系统中,essay可用于学术评估,其书写形式较为灵活,涉及论证、说明、研究等。指导者可用其来考查学生对某一课题的理解。由此可见,科举制和学位制折射出了截然不同的社会文化。白之的译法容易让读者将科举制背景下的“对策”与学位制文化中的论文考核混为一谈,在压制中国科举文化权力话语的同时,增强学位制文化权力话语。

4结语

在权力话语视阈下,翻译是被权力制约的行为,话语是权力实施的工具,亦是获得权力的关键。本文基于权力话语理论,通过探究白之在其《牡丹亭》全译本中对科举文化词的翻译取向,发现译者受其社会文化背景的影响,对于部分科举文化词汇的翻译处理更贴近目的语读者的阅读习惯,未能完全还原出真实的科举文化。话语作为权力运作的媒介,是获得权力的关键。因此,对中国科举文化的译介过程亦是构建权力话语的过程,而白之的翻译取向不利于中国科举文化权力话语的构建。

在提升国家文化软实力的背景下,译者不仅需要顾及读者的接受度,而且需要秉持“文化自觉”的意识,最大限度地保留源语文化特征,从而构建符合源语文化的权力话语,以此助推中国文化“走出去”。

参考文献

[1]BURT D S.The drama 100:a ranking of the greatest plays of all time[M].New York:Facts on File,Inc.,2008.

[2]FOUCAULT M.L’ordre du discours[M].Paris:Gallimard,1971.

[3]福柯.权力的眼睛——福柯访谈录[M].严锋,译.上海:上海人民出版社,1997.

[4]胡开宝,孟令子.批评译学研究:翻译研究新进展[J].外国语(上海外国语大学学报),2017,40(6):57-68.

[5]克雷斯.科举制度在中国文化发展上之影响[J].雷震,译.师大史学月刊,1931(1):1-9.

[6]李红惠,张焱林.中国科举制度与西方学位制度比较[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2002(2):89-93.

[7]李燕霞.论福柯“权力话语”下的经典译介与流变[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2013,26(1):90-93.

[8]李振.权力话语理论操控下《本草纲目》英译的文化诠释[J].中华中医药杂志,2017,32(7):2888-2890.

[9]廖红,高朝阳.鲁迅小说三个英译本中的科举文化词汇翻译[J].吉首大学学报(社会科学版),2019,40(S1):164-166.

[10]刘海峰.千年科举与中国传统文化[J].大学教育科学,2020(4):4-12.

[11]汪民安.福柯的界限[M].北京:中国社会科学出版社,2002.

[12]徐书墨.华文学院研究[M].北京:人民出版社,2012.

[13]赵征军.异域的“牡丹”——英美文化系统《牡丹亭》“译入”研究[J].东方翻译,2014(1):64-72+90.

[14]郑振铎.插图本中国文学史(下卷)[M].北京:人民文学出版社,1957.

[15]朱振明.福柯的“话语与权力”及其传播学意义[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(9):32-37+55.