关联认知视阈下中医英译中的文化移情论文

2024-06-03 11:59:41 来源: 作者:zhoudanni

摘要:中医英译对我国中医文化对外传播有着深远的意义,但中医典籍极具特色的传统医理和文化内涵对译者提出了更高的要求。移情属于一种审美心理过程,移情的两个层面与关联理论中的明示—推理过程不谋而合。在关联认知视阈下的动态翻译过程中,译者通过合理运用移情能充分体会作者的意图和情感,寻求最佳关联性,在准确传达原文用意的同时考虑译文的接受度和审美取向,给读者带来同样的情感认同。本文从关联认知角度探讨《伤寒论》译本中的审美情感,并提出认知移情、情感移情和移情适度的中医英译原则。

[摘要]中医英译对我国中医文化对外传播有着深远的意义,但中医典籍极具特色的传统医理和文化内涵对译者提出了更高的要求。移情属于一种审美心理过程,移情的两个层面与关联理论中的明示—推理过程不谋而合。在关联认知视阈下的动态翻译过程中,译者通过合理运用移情能充分体会作者的意图和情感,寻求最佳关联性,在准确传达原文用意的同时考虑译文的接受度和审美取向,给读者带来同样的情感认同。本文从关联认知角度探讨《伤寒论》译本中的审美情感,并提出认知移情、情感移情和移情适度的中医英译原则。

[关键词]关联认知;中医英译;文化移情

“移情”这一概念最早是西方美学术语,指审美主体把情感渗透到审美对象中,后逐渐被引入文学、社会学、跨文化交流等诸多领域。我国语言学家何自然(1991)教授最先引介了文化移情的观念,指出跨文化言语交际的成功取决于交际双方都重视语用移情,移情的心理作用有助于人们在学习另一种语言时取得更大成功。高永晨(2003)提出,所谓文化移情,就是在跨文化交际中,交际主体自觉地转换文化立场,有意识地突破本土文化的框架模式,摆脱自身原有文化的约束,将自己置于另一种文化模式中,在主动的对话和平等的欣赏中达到如实地感受、领悟和理解另一种文化的目的。

翻译的本质就是跨文化交际过程。译者从原文本出发,了解原文作者的创作背景和意图,掌握目标语读者的阅读倾向,对原作品进行移情。刘宓庆等(2011)认为,对翻译而言,研究移情是一项不可忽视的任务。理想的译者应该是一位善于移情的中介者,追求的是一种“视角融合”(李小龙,2019)。

1关联认知视阈下的文化移情

跨文化交际中的“移情”分为语用—语言和社会—语用两个层面(何自然,1991)。前者主要以语言为研究对象,通过语言交流,说者对听者表达交际意图,而听者同时从说者的角度领悟其话语的用意,这实际上是一个语言解码过程。后者则涉及文化背景和语境,交际双方在尊重对方情感和观点的基础上,在交往过程中感同身受,以达到预期交际效果。这两个层面恰好与关联理论中的明示—推理交际过程(Sperberet al.,1995)不谋而合。

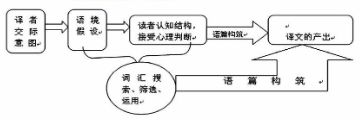

关联理论是由Sperber et al.(1995)提出的一种语用学相关原则,指人们在明示交际过程中,总是期望通过最小认知努力获得最大语境效果,实现最佳认知关联。换句话说,关联理论跟翻译活动一样,都具有交际认知的特性,关联理论阐释交际认知方式,翻译活动则属于跨语言文化行为。同时,关联认知可以动态阐释译者在翻译过程中的文化移情与“视角融合”。一方面,译者必须忠实再现原文作者的交际意图,与作者心灵相通,尽可能减少译文读者的误读,为达到交际目的创造最佳关联语境,使原文、原文作者、译文、译文读者处于相同的认知圈层和情感圈层;另一方面,译者还需要了解译文读者的认知语境,跳出本民族的文化圈层,适时地转换自身立场,运用各种手段和策略为译文读者创造合适的认知环境,使译文读者获得和原文读者相同的语境效果,以传递原作之美。

中医文化植根于中国传统哲学思想,中医典籍在历史传承中经过积累和沉淀,具有丰富的人文内涵和审美情趣,因此,文化移情对中医英译的重要性不言而喻。翻译作为一种跨文化交际过程,涉及不同国家文化和语言之间的差异,译者不能只关注传统的翻译方法,如直译、意译等,还要从认知的视角审视翻译活动。关联理论可以用来研究中医英译中的文化移情。关联理论对跨文化翻译具有积极的指导作用,如设定了若干翻译活动中的最大关联参数,包括原作者的背景、译文读者的知识、读者付出的认知努力、认知与理解之间的因果关系、关联一致性原则等。译者在翻译过程中不仅要认知原文内涵,还要根据特定语境和文化缺省洞悉原文作者的表达意图,根据译文读者的认知背景建立最佳关联,实现原文和译文之间的最佳移情效果和最大化沟通,使译文读者理解蕴含在原文中的中医理论精髓和文化内涵。

2《伤寒论》译本实例分析

《伤寒论》是东汉张仲景所著的一部阐述外感病治疗规律的专著,被后世尊为“众法之宗,群方之祖”(朱君华,2003)。《伤寒论》虽然行文质朴,语言直白,但是同其他中医典籍一样,蕴含着大量文化词汇和独特的表达方式,这也是其翻译过程中的重点和难点。因此,译者可以从关联认知视角运用文化移情的手段来保证译文的“真”与“美”,以下两则译例来自李照国译本。

例1:太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

译文:Taiyang disease,[characterized by]fever,sweating,aversion to wind and moderate pulse,is called wind stroke.

在例1中,译者对“恶风”一词采用了直译,“恶风”和“恶寒”是中医中很重要的热病症状。患者在出现“头项强痛”的症状之后,以“恶风”为主的是中风,以“恶寒”为主的是伤寒。而对于“发热”,译者并未字对字地将“热”译为heat,因为这里的“发热”既包含subjective sensation of heat,又指an increase in body temperature,传达的意思分别为:(1)病人主观感觉上的“烦热”;(2)可以通过触摸感知的身体发热。译者套用了西医中的fever一词来表达“生病发热”之意,让译文读者产生共情。这说明在翻译活动中,译者不再是隐身的,而是在原文作者和译文读者之间创造最佳关联,忠实传达原作本意,使译文读者感同身受,译者需要根据语境需求进行灵活的翻译选择。

例2:若已吐、下、发汗、温针,谵语,柴胡汤证罢,此为坏病,知犯何逆,以法治之。

译文:If[the therapeutic methods for]promoting vomiting,purgation and sweating[as well as acupuncture with]warmed needle are used,[there is still]delirium,[but there is]no[Xiao]Chaihu[Decoction](小柴胡汤,minor bupleurum decoction)syndrome/pattern.This is a fatal disease.[The doctor must be]aware[that it is caused by]wrong[treatment]and[try tofind appropriate]method to treat it.

在例2中,原文具有典型的“离散性”特点,重意合,而英文则重形合,主谓结构完整,有明显的逻辑关系词,多用“树状”复合句,不似中文多用“竹节状”散句。译者在保留原文语序的基础上通过增加内隐信息以及重新梳理句子结构,将中文意合句转换成了英文形合句。“谵语”指“病人依然有谵语之症”,译者按照英文句式结构补足了句子成分,增加了译文的逻辑性。译者在翻译“知犯何逆,以法治之”时,在译文中增加了主语doctor,使译文中的主谓关系更加明晰。从情感认知角度分析,“坏病”指因医治不当而导致的顽症、重病,若将“坏”直译为bad,译文读者可能会产生误解,译者将“坏病”译为fatal disease,原文的认知内涵得以保留。

3中医英译中的文化移情原则

从关联认知视角分析,在翻译过程中进行移情其实是对译者能力的考验和挑战。传统意义上的翻译包括两个层面,第一个层面涉及原文本和译者,第二个层面涉及译者与译文读者。而在真实的情况下,译者作为不同语言和文化之间的协调者和沟通者,在这两个层面中所承担的任务并非完全分割开来的,而是交叉并融的。通过关联认知,译者移情于原作者,然后在沟通和协调的过程中进行情境换位,创造最佳关联,与译文读者共情。可以说翻译既涵盖了认知移情,也涉及情感移情。认知移情指译者立于原作者的视角,秉持原作者的态度解释其写作意图和行为,与原作者共情。而情感移情指译者预测原作者和译文读者的情感反应,产生共情,有目的地在译本中进行调整,实现沟通效果最大化。

3.1认知移情

文化不同,认知体系也不同,从而形成了各具特色的价值观和风俗习惯。具有不同文化背景的人们对不同事物的命名以及认知体验也各有不同。在认知移情视阈下,中医的一些表述在西医中可以找到对应词,如《伤寒论》里“呕、哕、下利”等症状就可以直接对应vomiting、hiccup、diarrhea,“伤寒、温病”也可以直译为cold、warm disease。对于一些在英文中没有对应表达的文化负载词,译者可以保留原文认知环境,比如阴阳(yinyang)、气(qi)等。这些表述有的已被西方世界熟知,有的则在某种程度上能引发目标语读者的关注和好奇。这样的译法既能再现原文的特色和风格,也突显出中国文化的异质性,让西方读者领略到更加原汁原味的中国文化。以《伤寒论》英译本中六经病的翻译为例,所谓六经,在中医理论中指太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、少阴经和厥阴经。李照国沿用之前的典籍译法,使用音译,将六经分别译为taiyang、yangming、shaoyang、taiyin、shaoyin、jueyin。此外,李照国考虑到译文读者的接受度,会通过添加注释来加强认知移情的效果,如《伤寒论》第九条中的“从巳至未上”。“巳”和“未”是中国古代天干地支中代表两个数字的字,在英文中没有对应词,直接音译会造成关联中断,导致西方读者无法理解译文。因此,李照国将其译为“[it usually starts]from si(from 9 o’clock to 11 o’clock in the morning)to wei(from 13 o’clock to 15 o’clock in the afternoon)”。译者先采用音译,再加注释,解释“巳”和“未”对应的不同时间段,西方读者就会了解此乃中国古代特有的时间记法。

3.2情感移情

在不同文化中,认知主体对事物有不同的情感寄托,例如很多中医方剂是以动植物命名的,《伤寒论·辩太阳病脉证并治》中提及:“伤寒,脉浮滑,以表有热,里有寒,白虎汤主之。”此条文中的“白虎汤”被译为Baihu Decoction(白虎汤,white tiger decoction)。对于不了解中国古代天文知识和药理知识的目标语读者来说,此译文恐有误导之嫌,西方读者可能理解为此方是以动物入药。其实“白虎”是指每到秋天,白虎七宿坐镇中空,具有镇恶、辟邪的作用,中药材中石膏的别名即“白虎”,“白虎汤”为中医名方清热剂,具有清气分热,清热生津之功效。可见,在中医的对外传播过程中,中医药名称的正确翻译格外重要。

又如《伤寒论》中“某某家”的表述多次出现,如“喘家”“淋家”以及“亡血家”等,“家”字在此是指患有某种宿疾之人或者有某种喜好的特殊群体,来自中国传统文化中的方言土语。译者在翻译时应适当移情于目标语读者,将原文含义表达清楚,“某某家”可译为patient with...的结构。再如《伤寒论》第十二条:“啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。”古文多用叠音词,“啬”同“瑟”,形容怕冷畏缩之状,“淅”指风声,形容寒意侵入人体的感觉,而“翕”则形容病人发热时,像是有羽毛覆盖在身上一样。此条文使用排比句式,精炼整齐,形象生动,逼真地再现了病人患太阳中风证的感受。

该条文的译文为:“[The patient with]severe cold,aversion to cold and fever[as well as]snoring and nausea can be treated by Guizhi Decoction(桂枝汤,cinnamon twig decoction).”。可以看出,译者采用意译传达原文大意,使目标语读者了解太阳中风证的症状,但译文缺失了原文本的修辞效果,情感移情的效果也就大打折扣。

4结语

在以翻译为手段进行跨文化交流时,译者要协调移情与共情之间的关系。一个原则是译者需把握好移情的适度性,充分考虑译文读者的言语模式和情感需求,创建最佳关联,增强跨文化交际的效果;另一个原则是译者须立足目标语文化,对原文的文化内涵和人文情怀进行有效共情,选用合适的表达,达成跨文化交际的目的。中医文化源远流长,中医文本具有历史价值、文化价值和医学研究价值,《伤寒论》等中医典籍的英译是中医对外传播的必要条件,也是中医走向世界的重要通道。

因此,在中医英译中,适度原则十分关键,一味地迁就目标语文化或者盲目忠实于源语文化,都会阻碍中医文化的对外传播之路。关联认知视角下的文化移情翻译是一个动态的多维行为过程,译者的主体性角色被放大,译者在翻译活动中的交际引导作用被凸显出来。译者要让译文读者充分感受中医文化的哲学概念和美学价值。

总而言之,中医英译还需要译者不断地进行实践探索,寻找在此特殊知识和文化背景下双语转换的最佳实现手段,产出既忠实于原文,又具有可读性的译本,激发译文读者对中医的兴趣和热爱,从而提高中医对外传播的有效性,加快中医走向世界的步伐。

参考文献

[1]S PER BE R D,WILSON D.Relevance:communication and cognition[M].Oxford:Blackwell,1995.

[2]何自然.言语交际中的语用移情[J].外语教学与研究,1991(4):11-15.

[3]高永晨.跨文化交际中文化移情的适度原则[J].外语与外语教学,2003(8):29-32.

[4]李小龙.移情与翻译[C]//外语教育与翻译发展创新研究(第八卷).成都:四川师范大学电子出版社,2019:344-346.

[5]刘宓庆,章艳.翻译美学理论[M].北京:外语教学与研究出版社,2011.

[6]张仲景.伤寒论[M].李照国,译.上海:上海三联书店,2017.

[7]朱君华.浅谈《伤寒论》方剂组方特点[J].浙江中医学院学报,2003,27(1):16-17.