生态伦理学视角下的《快乐基因》论文

2024-06-01 14:49:11 来源: 作者:caixiaona

摘要:《快乐基因》将科学与文学完美地融合在一起,是理查德·鲍尔斯著名的信息小说之一,讲述了一个引人入胜、发人深省的关于幸福秘密的故事。本文从生态伦理学的角度探讨小说中体现的人类生态,探讨了过度的人类活动,特别是科学技术的滥用,对人与自然、社会以及自我的关系造成的破坏性影响,呼吁人类主动维护人类—社会—自然生态系统。

[摘要]《快乐基因》将科学与文学完美地融合在一起,是理查德·鲍尔斯著名的信息小说之一,讲述了一个引人入胜、发人深省的关于幸福秘密的故事。本文从生态伦理学的角度探讨小说中体现的人类生态,探讨了过度的人类活动,特别是科学技术的滥用,对人与自然、社会以及自我的关系造成的破坏性影响,呼吁人类主动维护人类—社会—自然生态系统。

[关键词]理查德·鲍尔斯;快乐基因;生态伦理

1研究背景

理查德·鲍尔斯(Richard Powers)是美国后现代主义新一代作家,也是“X一代”作家的重要代表人物。迄今,他收获多项殊荣,如“美国国家图书奖”“库柏历史小说奖”“莱南文学奖”等。鲍尔斯的作品涵盖了文化、科技、伦理、生态保护等主题,试图诠释科学与人类的关系。他关注人与自然的关系,对人与自然的问题进行哲学思考。他认为,人与自然的矛盾所导致的环境危机和生态灾难,归根结底是人的问题。他从一个文学家的角度对人类生态进行探索,寻找解决生态问题的出路,表达自己的生态思想。《快乐基因》仍然延续鲍尔斯信息小说的风格,内容涉及当今世界诸多前沿和流行元素,如科研领域的基因筛选、基因改变、生化工程;生活方面的手机、博客、网络信息的爆炸性传播和媒体的影响力等(段军霞,2012)。作品一经出版,就受到了广泛的关注和好评。小说采用幽默生动的语言,讲述了一个有关基因与幸福的故事,将科学与文学相结合,探索人类生态的含义。

故事的主人公名叫Thassadit(萨沙迪特),来自阿尔及利亚,是一位难民,正在芝加哥一所大学学习。罗素·斯通(Russell Stone)是一位性情忧郁的杂志编辑,在生活中遇到了打击,每天心情低落,郁郁寡欢。他在芝加哥的一所学校兼职教授写作课程。在教学生活中,他被每天都十分快乐的萨沙迪特深深吸引,萨沙迪特经历了国家内战和动乱。为了生存,她不得不辗转法国、加拿大等国,最后到达美国。萨沙迪特遭受了许多苦难和打击:她的父亲因坚持自己的信仰而被枪杀,母亲也去世了,但她特别快乐,对一切都感兴趣,充满期待,这与其他学生形成了鲜明的对比。罗素·斯通感到不解,一个在生活中遭受了巨大打击的女孩怎么能那么快乐。痛苦和悲伤看起来都与她无关。这样与众不同的特质深深地吸引着罗素·斯通,并接近她、关心她、与她相恋。

与此同时,托马斯·库尔顿(Thomas Kurton)是一名美国基因工程师,长期以来一直研究着与情绪有关的基因,他认为在萨沙迪特身上有一种特别的基因——快乐基因。通过一系列的研究,他没有找到直接的证据能够表明人类有“幸福基因”。他设法与萨沙迪特取得联系,并说服她来到研究中心进行基因测试,最终他的假设被证实,即现代人只是没有快乐基因,通过加强基因,所有人每天都可以很快乐。媒体和网络上都是关于萨沙迪特的故事,狂热的人们到处寻找她,为了见面,谈论她的秘密,寻求她的帮助,甚至重金求买她的卵子来改变基因,永远快乐。在这样的压力下,她无法继续过着宁静安定的生活,也无法继续她的学业,她不得不逃离,也逐渐变得不快乐。逃亡过程中,她不堪重负,濒临崩溃,偷偷服用了安眠药自杀,幸好罗素·斯通及时发现,报了警,她才活了下来。

生态伦理学是一种关于人与自然之间关系的伦理学,是一种全新的、以生态为中心的伦理范式。它产生于20世纪70年代之后,是社会对现代生态环境问题深层反思的结果。生态伦理学从生态学中寻求解决伦理困境的指导,其目标是维持自然的均衡,保持生态系统的统一、和谐与稳定。在生态伦理学中,所有东西,不管有无生命,都和人一样享有道德关怀(薛玉凤,2009)。

2人与自然关系的失衡

人类对自然生态的认识是人类生态的重要体现,是整个自然界和谐稳定存在的重要保证。作为一个“生态”人,人类应该深刻认识到自然本身是一个由生物和非生物组成的巨大生态系统,它的运行不受人类主观意志的支配。就人与自然的关系而言,人是自然的一部分。从生物学的角度来看,人类是作为整体的附属部分参与环境系统的。地球作为最大的生态圈,为人类提供了庇护所和生存环境。

在开篇,理查德·鲍尔斯这样描述主人公所生活的城市:一个人倒着坐在拥挤的地铁车厢里。这一定是快到秋天了,丰收的季节。我想象着他在遗赠物密集的地方,在“我将之城”下面挖隧道。“我将之城”是世界上第二十五大城市,位于天津和利马之间的人口图表中。他自己哼着一些平静的调子,一首有芝加哥名字的歌,但火车放慢了曲调(Powers,2009)。从这段的描述可以看出,城市中的环境是混乱、拥挤、无序、压抑的,这里没有花、鸟、虫、树、林等自然风光的点缀和渲染,人类的生活环境里缺少了活泼、灵活、平和、宁静的氛围,这也奠定了整部小说的总基调。在这样的环境下,主人公罗素·斯通虽然只有三十二岁,却显得十分苍老,给人一种深沉、阴暗、尘封的挫败感。

小说中进一步描绘了城市的快速发展和环境的喧嚣,人与自然的矛盾也日益加剧:傍晚时分,在城下四十多英尺的地方,每分钟,下面火车隧道里的人比一个信奉原教旨主义的天堂里的人还要多。在地面上,一定是下雨了,而且已经天黑了。火车停了下来,更多回家的工人挤了进来,淅淅沥沥下着九月的细雨(Powers,2009)。城市中高楼大厦的不断出现,工业的蓬勃发展,各种工厂的迅速建立,以及地铁等展示人类智慧和科学文明的便捷交通工具的出现,人口的大量增加等等,所有这些都显示了人类的聪明和智慧及其对生产经营活动的巨大影响。人类认为自己可以征服和支配自然的思想,对正确认识人与自然的关系产生了非常消极的影响。

城市的出现和发展显示了人类活动对自然施加的影响,也代表了人类无尽的欲望和肆意,忽视了自然生态的规律性,自然与人类的关系也变得越来越异化。在某种程度上,这座城市已经成为饥饿和贪婪的代名词。他通过斯通、坎迪斯和盖博的视角来展示这个环境:穿过下面的峡谷,这座城市变成了一个科技歌剧馆,一个辉煌的纳米技术企业,超出了任何协调力量的能力。他们找到了自己的社区、学院、六所大学、十几个博物馆和纪念碑、死去的牲畜饲养场和活着的体育场馆、教堂和商品交易所、逆流河道、远处四英里宽的粒子加速器。这个城市是一个巨大而饥饿的集散地,像一个比例模型一样躺在他们的脚下(Powers,2009)。

鲍尔斯呼吁尊重生命和自然,保持对自然生态的认识,按照自然运行规律调节人类的活动和行为,实现人与自然的协调发展。他在他的小说中写道:“这种对生命的看法是伟大的,它的几种力量,最初是由造物主呼吸成几种形式或一种形式;当他的星球按照固定的万有引力定律循环运行时,从如此简单的开始,无数最美丽、最奇妙的形式已经正在进化出来”(Powers,2009)。我们居住的星球是最大的生态圈。人类与其他生物、非生物相互依存、相互联系,共同构成一个美丽的地球村。作为生态圈中最高的生命形式,人类没有超越生态圈的特权。人类只有对自己在生态系统中的作用保持清醒,对自然保持敬畏,维护自然生态,并积极采取行动保护和改善我们的自然环境,我们星球上的生命之花才可以绽放得灿烂美丽。

3人与社会关系的恶化

生命伦理学是对生命科学与人类道德关系的反思。现代生物技术使人们能够操纵生命,不仅包括植物和动物,还包括人的生命。如果缺乏伦理和法律的约束,基因技术使人体成为一个可以设计的对象,人权必然得不到保障。托马斯·库尔顿对人类情感基因的研究甚至影响了人类的心智,实际上,这破坏了人类的自然性和完整性。除了威胁到人类的本质,社会关系也会发生变化,因为基因编辑技术的滥用会导致基因歧视,破坏人与人之间的平等。许多人对先进技术充满了热情和期待,却没有预见到它也可能带来更大的灾难,他们自己也将成为受害者。如果基因技术不受伦理监督,只会给大多数人带来不利影响,最终成为资本获取利润的工具,那时只有少数富人和资本家从中受益。

小说中的基因科学家托马斯·库尔顿骄傲地宣称,只用一杯咖啡就可以获得一个人的基因图谱,可以识别他的祖先和后代,预测他的健康状况和个人发展,甚至掌握他的生存方式和自然死亡方式。在小说中,人们为了获得所谓的“幸福基因”,不惜高价购买萨沙迪特的卵子,人们对萨沙迪特的狂热追逐,对她的正常学习生活造成了不利的影响。萨沙迪特与其他人、与社会的关系开始异化,最终这种生态被破坏,人们把萨沙迪特视为能够产生快乐基因的商品,甚至明码标价。理查德·鲍尔斯告诫人们不仅要关注人类伦理,对基因技术保持谨慎的态度,更要关注人类生态。

4人与自我关系的扭曲

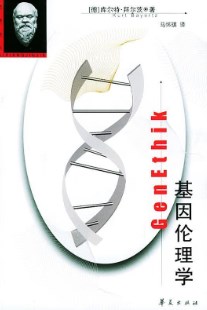

人来源于自然,与自然紧密相连,自然为人类的进化和发展提供了环境和养分,人的喜、怒、哀、乐是人类生理生态属性的重要组成部分,也是区别于其他生物的重要特征。德国哲学家库尔特·拜尔茨在其专著《基因伦理学》中不无忧虑地预言:“我们现在正处于一个‘生物时代’的门槛;在这个时代,人将一步一步地实现对其自身自然组织的完全控制。”(拜尔茨,2001)因此,人类将被客观化。他们将不是人类,而是所谓的机器人、智人和变种人。

快乐是一种独特的人类情感体验,表现为精神上的启蒙和满足。它给人一种舒适的感觉,也是人类的一种幸福状态。在小说中,萨沙迪特被认为拥有快乐基因,天生快乐,没有痛苦、担忧、不快乐和绝望等负面情绪。然而,人类作为地球生态圈的一员,在长期的生物进化过程中形成了自己的生态系统,具有自己的生态本质。人的喜、怒、哀、乐等正面及负面情绪构成了人类独特的物理生态属性。萨沙迪特也不例外。

虽然她似乎向人们展示她的快乐和幸福,没有痛苦和不快乐。但是事实并非如此。她除了令人印象深刻的快乐和幸福,也有紧张、不安全、痛苦、烦恼、抑郁、甚至绝望的负面情绪。可见萨沙迪特并非对任何事情的反应都只有天性的快乐,她表现出来的快乐也并不是基因作祟、命中注定,而是后天的生活经历使得她比安逸的美国人更容易满足(段军霞,2012)。

新闻界和公众的不断登门拜访,企图探究她幸福的秘密,这使她很烦恼。她对媒体的炒作和追求感到愤怒。为了追求幸福基因而捐赠卵子的狂热公众让她无语、无助和沮丧,她的卵子飙升至3.2万美元。她认为这很荒谬,因为她自己不相信“幸福基因”。她说他们让她像爱马仕的生物工厂。每个人都可以得到自己想要的幸福,但这肯定不是天生注定的。她还认为自己的血液里没有什么特别的东西。像我们大多数人一样,萨沙迪特并没有失去悲伤的感觉。最后,当她想要罗素·斯通开车陪她逃离美国时,她戴着太阳镜,戴着暗褐色的围巾,穿着设计成隐形的褐色橄榄色汗衫。甚至她的头发也变了,她的头发被剪得很难看,染成了红褐色。在开车去加拿大的路上,她不需要停下来伸展身体或大小便,她不需要吃也不需要喝,她只想继续开车。当他们在桑达斯基外面停下来加油时,她不会离开车超过三步(Powers,2009)。

像我们大多数人一样,她在某些紧急情况下会紧张。当她因为签证问题被拒绝进入加拿大时,她绝望地偷偷服用了罗素·斯通的安眠药,然后自杀了。多么讽刺的是,一个令人羡慕的人,应该有“幸福基因”,却会紧张、抑郁、绝望、甚至自杀。

人体生态系统的每个组成部分都有其自身的发展规律和动态,任何强行改变都会打破这种平衡状态,破坏它的生态,这将给人类带来巨大的伤害。人将不再是真正意义上的人。正如《快乐基因》所揭示的那样:即使人类技术已经足够先进,可以将一个人所谓的“快乐基因”转移到另一个人身上,那个人也不会拥有真正的、自然的幸福,相反,还会有其他严重的问题。因此,人类必须维护好自己的生态,尊重自然,保护自然,才能实现和谐、稳定、美好的生命共同体。尽可能地选择有意义的生活,而不仅仅是谋生;谴责一切过分干涉自然的行为等等。关注人的精神生活,强调人的价值是深层生态意识的核心(雷毅,2000)。

5结语

在人类文明的进化史中,人、社会、自然三者相互联系、相互作用,形成了一个复杂的人类—社会—自然生态系统。为了保证整个社会的秩序,完整的伦理道德观念逐渐形成。这些伦理道德观念促进了人与人之间、人与社会之间的和谐,对于改善人与自然的关系,实现人与自然的平衡具有重要意义。善良、友善和乐于助人是伦理道德的重要表现形式,也是理查德·鲍尔斯所赞同和大力提倡的。

因此,探索人类生态,正确认识人类在地球生态系统中的地位和作用,解决人与自然之间的各种矛盾和问题,维护整个生态系统的平衡与稳定,具有十分重要的意义。美国著名后现代主义作家理查德·鲍尔斯在《快乐基因》一书中,以其独特的视角和精湛的文笔,对人类生态进行了探索,鞭挞破坏自然生态的不良行为,呼吁人类自觉承担起维护和谐生态的社会责任,揭示了对人类命运的终极关怀。

参考文献:

[1]POWERS R.Generosity[M].Atlantic Books,2009.

[2]鲍尔斯.快乐基因[M].雨珊,译.北京:人民文学出版社,2012.

[3]拜尔茨.《基因伦理学》[M].马怀琪,译.北京:华夏出版社,2001.

[4]段军霞.快乐源于基因?——读理查德·鲍尔斯新作《快乐基因》[J].外国文学动态,2012(6):19-20.

[5]段军霞.基因伦理视阈下的快乐指数[J].求索,2012(6):88-90.

[6]雷毅.生态伦理学[M].西安:陕西人民教育出版社,2000.

[7]薛玉凤.鲍尔斯的生态伦理意识——2006年美国国家图书奖获奖作品《回声制造者》评析[J].山东外语教学,2009,30(1):74-78.