医学生职业精神培育调查研究论文

2024-05-20 11:34:06 来源: 作者:liyuan

摘要:为深入推进医学生思政教育,探索改进医学生职业精神培育的新模式,文章选取北京大学人民医院医学生为研究对象,通过问卷星收集调查问卷,同时进行访谈调研,结果发现,医学生职业精神培育存在缺乏理解与认识,重视度较低;课程形式枯燥,内容不够丰富;融入形式生硬,忽视了隐性教育机会的问题,并据此提出了相应建议。

摘要:为深入推进医学生思政教育,探索改进医学生职业精神培育的新模式,文章选取北京大学人民医院医学生为研究对象,通过问卷星收集调查问卷,同时进行访谈调研,结果发现,医学生职业精神培育存在缺乏理解与认识,重视度较低;课程形式枯燥,内容不够丰富;融入形式生硬,忽视了隐性教育机会的问题,并据此提出了相应建议。

关键词:医学生;职业精神;思政教育

育人的根本在于立德,故高校要全面贯彻落实党的教育方针,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“正确认识时代责任和历史使命,用中国梦激扬青春梦,为学生点亮理想的灯、照亮前行的路,激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中,勇做走在时代前列的奋进者、开拓者……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”[1]随着《中国医师宣言》的发布,医学院校对医学生职业精神培养的重视程度越来越高。因为职业精神在医学生的职业生涯中发挥着至关重要的作用,可以对其人生观、价值观进行正向引导,使其树立坚定的职业理想,培养积极向上的工作心态[2-3]。

当前,医务工作者的培养需要注意以下三个方面,即医疗行业的职业精神和态度、科技与医学知识、思维实践能力[4]。医学生作为未来的医务工作者,肩负着守卫我国人民生命健康的责任和使命[5-6]。但是随着我国医疗体制改革的不断深化,医患矛盾日益突显,加大了医务工作者的压力。为了有效应对这些压力,不仅要求医学生严于律己、不断反省,也需要医学生具备良好的职业精神。基于此,本文拟对医学生职业精神培育进行调查研究,即通过调查研究,倾听学生的诉求,探索医学院校目前职业精神培育工作中存在的不足,并研究如何充分有效地进行改进,以便发挥职业精神培育的德育功能和引导作用,进而为培养“仁恕博爱、廉洁纯良”的医学人才提供参考。

一、资料与方法

(一)研究对象

本文选取北京大学人民医院(以下简称“我院”)全日制医学生作为研究对象,对其进行问卷调查,其中包含本科生139人、硕士研究生19人、博士研究生24人。纳入标准:①我院校内在读医学生;②自愿参加本次调查研究者。排除标准:①非在校医学生;②拒绝或未完成全部调查问卷者。

(二)研究方法

本次调查研究通过问卷星发布调查问卷,医学生于2023年2月14日至2023年3月15日自愿参与,匿名提交。共发放问卷182份,作答时间<100秒的问卷为无效问卷,最终回收有效问卷182份。问卷内容主要包括对职业精神的认识程度、对培育目的的需求、课程的融入形式及深入思考的形式。

(三)统计学方法

本次调查研究通过问卷星导出数据,利用Excel进行分析排序。

二、结果

(一)医学生对职业精神的认识和理解程度

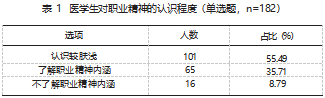

如表1所示,在关于医学生对职业精神认识程度的调研中,101人(占55.49%)表示认识较肤浅,仅仅停留在大一刚开始开设的医学人文类课程上,无法对医学生职业精神形成自己的理解。

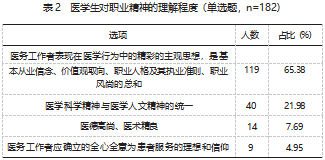

如表2所示,在关于医学生对职业精神理解程度的调研中,有119人(占65.38%)认为这是医务工作者表现在医学行为中的精彩的主观思想,是基本从业信念、价值观取向、职业人格及其执业准则、职业风尚的总和。这说明较多的医学生认为职业精神更偏向主观思想,是一种形态意识,且包含多方面的内容。

(二)医学生对职业精神培育的需求

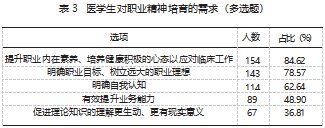

如表3所示,在对医学生职业精神培育的需求的调研中,有154人(占84.62%)选择提升职业内在素养、培养健康积极的心态,以应对临床工作。这说明医学生能够结合自己的专业积极地思考自己需要培养哪个方面的能力,医学院校可以引导学生带着问题参与后续的职业精神教育活动。

(三)职业精神在课程中的融入形式

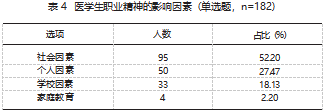

如表4所示,在关于医学生职业精神的影响因素的调研中,认为社会因素影响最大的有95人(占52.20%),因为医学生生活在瞬息万变的社会中,社会上发生的事无时无刻不在影响着医学生的心理变化。而学校因素方面,在课程对医学生职业精神形成的影响的调查研究中,有138人(占75.82%)认为隐性课程(未列入课程计划,但对学生有潜移默化的教育功能的非正规课程,如校园风气、教师人格行为[7])的影响较大,如表5所示。

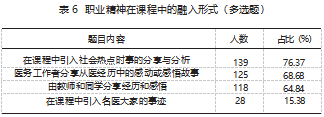

如表6所示,在职业精神在课程中的融入形式的调研中,有139人(占76.37%)希望在课程中引入社会热点时事的分享与分析,因为对于医学生来讲,这样的分享能够引导他们更深入地形成自己的认识,故他们关注着社会上的热点事件。另外,临床教师的经验分享也可以很好地吸引医学生的注意,让医学生有置身其中的深切体验感。此外,名医大家的故事可能在最初的人文教育中占比较多,但医学生对这方面内容的兴趣较低。

(四)引发医学生对职业精神深入思考的形式

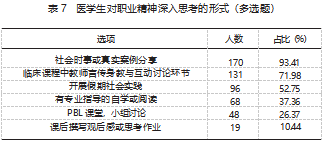

如表7所示,在引发医学生对职业精神深入思考的形式的调研中,170人(占93.41%)认为社会时事或真实案例分享有助于自己进行更深一步的思考;131人(占71.89%)选择临床课程中教师言传身教与互动讨论环节;96人(占52.75%)选择通过开展假期社会实践,因为社会实践能够让医学生走出枯燥无味的环境,来到一个新的环境中,体会新鲜事物,这对医学生的吸引力较强。

三、讨论与建议

(一)讨论

加强医学生职业精神培育是高等医学发展的有力支柱,通过以上调研结果可以发现,医学院校对于医学生职业精神的培育仍然存在不足,具体如下。

1.缺乏理解与认识,重视程度较低。当前,医学生职业精神教育的覆盖面仍然存在盲区,很多学生对此缺乏了解和认识,对于职业精神教育的重视程度较低,只顾埋头苦学,专注于专业知识,而忽视了职业精神的培养,且对其的理解与认识较为肤浅。学校方面,临床教师更多进行的是技能操作的示范,其会讲述专业技能的运用,却很少讲授医学生医学人文方面的知识,授课内容仅限于书本;教务部门对专业课程的开设重视程度很高,但人文教育类课程的学时设置比例甚微,即使有,也多以选修课的形式存在,且学生对待选修课的态度不够认真。另外,在新生入学后为期一年的通识课教育中,与医学紧密结合的人文类课程数量和比例较少,且学生多为理科生,导致学生整体的人文素养较低。

2.课程形式枯燥,内容不够丰富。目前,很多医学院校都开设了职业精神教育课程,但形式枯燥乏味,只是讲述一成不变的理论和概念,走过场,或者是将多年的例子反复提出,导致学生对课程缺乏耐心。同时,学生真正需要的是倾听临床上真实发生的事件,以便更多地了解当下的医疗环境。而职业精神教育课程忽略了学生最关注的方面,脱离当前学校的育人环境,不能很好地契合学生的思维方式和心理需求。另外,职业精神教育课程整体内容不够丰富,不了解学生心中的真实诉求,不能从学生需求角度进行顶层设计。其实,很多学生心中知道自己想从职业精神教育中得到什么样的知识和技能,有很清晰的规划和认识。而通过本次调研,医学院校要知道后续从什么方面入手,才能够为学生提供其真正需要的职业技能,并要从学生需求出发,讲授他们真正想要学习的专业知识。

3.融入形式生硬,忽视了隐性教育。从调查结果可以看到,医学生认为隐性课程的作用远大于显性课程。然而以往的职业精神教育中,医学院校把大部分的注意力都放在了开设课程上,忽视了一直围绕在学生身边的隐性教育资源。同时,专业课教学过程中,很多教师只注重专业知识的讲授,而忽略了思政元素的引入。另外,学习的过程就是个模仿的过程,学生无时无刻不在模仿着教师,对此,医学院校要加强师资建设,建立一支素质过硬、具有良好品德的教师队伍,并打造文化丰富的校园环境,以强化隐性教育。

(二)建议

1.增强理解与认识,提升重视程度,关注需求。笔者现结合我院具体情况加以阐述。针对学生重视程度较低的问题,我院开设了医学生职业精神教育课程。该课程被设定为必选课,要求八年制临床医学学生参与学习,以潜移默化地提高医学生对职业精神教育重要性的认识。课堂上,我院邀请院士、医院院长、书记及心理专家为医学生讲述自己从医的过程,将宝贵的经验传授给大家,或者教授一些抗压的方法,以便帮助医学生形成强大的心理素质,培养高水平的抗压能力。同时,也会有年轻的讲师参与课程教学,如坐到医学生的中间,为他们讲述自己求学、求职过程中的坎坷经历,大家纷纷表示受益匪浅,能够在课程中学有所获,并养成积极健康的心态。另外,我院通过启航项目计划,让医学生大一刚进入大学校园就开始选择导师进行临床或科研的学习,大二开始开展暑期科研项目,进入临床后也有教师带领,且全过程强调医学人文教育,以便全方位地帮助医学生在尽早接触临床和科研的同时,做好职业精神的培育。此外,在医学生的成长过程中,教师的作用往往是很大的,故学院要严格规范教师的言行,建立良好的师德师风机制,促使教师定期自查,做好学生的引路人。

对于职业精神内涵的理解,大多数医学生认为是从医者表现在医学行为中的从业理念、价值取向、职业人格及其执业准则、职业风尚的总和。但其实,医学生职业精神的含义并没有一个统一答案,医学院校开设职业精神教育课程的目的在于让学生在经过学习后提炼出自己的理解,而这样的理解有助于医学生将此内化于心。因此,在职业精神教育课程教学中,教师要提醒医学生积极思考,结合自己课堂所学,提炼出专属于自己的职业精神内涵,并鼓励其课下积极讨论,相互交流。

从调研中可以发现,医学生对职业精神教育的需求很强烈,故医学院校开展职业精神教育课程教学应以医学生的现实需求为切入点,以解决具体的实际问题为主要目的。医学生需求的重点是提升职业能力、培养积极心态,以应对临床工作,但对于刚刚接触临床的医学生来讲,其面临的一个巨大挑战是当前医患关系紧张,并可能会对此产生畏惧、焦虑等情绪,因此医学院校要通过职业精神教育课程的开设,使医学生具备更多的信心面对不同的患者和家属,确保其能葆有自己的想法,不被舆论的洪流所裹挟。例如,医学院校可以邀请临床经验丰富的医生作为授课教师,讲述自己在工作过程中如何化解医患关系中的矛盾,如何与病人进行耐心交流,这样的传授让讲解变得更加生动,医学生也有较高的接受度。

职业精神教育课程不仅要帮助医学生开阔视野和拓展知识的深度,更要帮助医学生明确职业目标、树立远大的职业理想[8]。医学生的任务艰巨而光荣,不管是学习过程还是从医之路,都需要耗费巨大的精力,其在抗压能力和奉献精神上都有很大的提升空间,故医学院校要在医学生职业精神的培育过程中加大志愿服务的比重,尤其是要针对医学生设计一些医学类志愿服务活动,同时结合其他培育途径,强化培育效果。例如,医学院校可以邀请临床医生为学生授课,将医疗实践中的反思或思考传授给下一代,这有利于学生进一步明确自己的职业目标,坚定理想信念。同时,职业精神教育课程的开设也可以让医学生形成明确的自我认知,通过向前辈学习,充分调动学习热情,提高主动思考的积极性,激发自主学习动力,从而选择一条适合自己的发展道路。

2.革新职业精神教育形式,丰富内涵与内容。在医学生职业精神影响因素的调查中可以看到,医学生认为社会因素影响最大,且有139人希望在课程中引入社会热点时事的分享与分析,排在第1位,说明医学生对社会事件给予了高度关注。随着网络媒体的发展,各类医疗信息渗透医学生生活学习的方方面面。医学院校要加强对医学生的引导,不能让其单纯因某件事对现实生活盲目乐观,也不能让其极度悲观地看待目前的社会问题,且应利用各种教学方式,而非单纯乏味的说教。例如,医学院校可组织学生观看医患关系方面的优秀影视剧作品,以便培养医学生的人文情怀,教会学生如何缓解紧张的医患关系、处理好手头紧急工作。另外,医学院校也可以利用新媒体,如微信公众号、视频号等方式,通过公众平台构建全方位、全过程的职业精神教育大环境,并将相关内容以医学生喜闻乐见的形式呈现出来,潜移默化地影响医学生的思想意识。具体而言,公众平台发布的内容要结合传统文化,弘扬中华民族传统文化中“大医精诚”的思想,以便激励学生砥砺前行,重视人的生命,并要结合“以人为本”的教育理念,向学生输出医者正能量。这样利用公众平台,打造内容丰富的教育环境,可潜移默化地增强医学生的职业使命感。

在学校因素方面,医学院校需要在完善专业课授课的基础上,加大医学人文类显性教育课程的占比,制定合理的学生人文素养培养计划,将职业精神深化到哲学层面,引导学生敬畏生命,做一个仁爱的医者。同时,将显性课程与理论实践相结合,因为临床的体验与尝试可以让学生体会到作为一名临床医生的神圣感和使命感,从而激发学生的仁爱之情。当代医学的关注焦点不光是疾病,更应当把目光放在患者身上,甚至是患者的整个家庭上,当面对身患顽疾的患者和焦急等待的家属时,学生可以体会到生活的不易,对患者多一份关心和怜爱,进而能够耐心地为患者诊治,这对构建良好的医患关系有着积极的作用。另外,笔者经过走访调研发现,学生很愿意倾听医务工作者分享自己在临床工作时经历的事件,同时也会设身处地地思考自己处在当时的情景会如何做。因此医学院校可以邀请医务工作者在课堂上分享从医经历中的感动或感悟故事,从而形成全员共同培养医学生职业精神的育人环境。

3.巧妙融入,增加隐性教育机会。校园风气、教师人格行为等隐性教育一直在潜移默化地影响着医学生的思想意识,涉及面广泛。调查结果显示,医学生认为隐性教育对其影响较大。其中,教师的言谈举止无时不在熏陶着学生,如果作为教师消极怠工,不思进取,也会影响到医学生对于职业的敬畏和热爱。教师不仅是知识的传授者,也是教育者,应通过不断学习提升自己的专业素养,用自己的人格魅力感召学生。同时,教师在查体时要尽量减少患者身体暴露、提示患者检查中需要如何配合、查体完毕搀扶一把并帮助患者系好衣扣,这些都可以让医学生养成从细微之处关爱病人的良好职业操守。同时,教师在临床带教过程中应严格着装,这可以让医学生树立强烈的职业信念感,因为整洁的白大衣会让患者有更强的依赖感。例如,我院规范实习医学生着装,打造了良好的隐性教育环境,能够让医学生在学习中严格要求自己,不忘医学使命。另外,在重要的时间节点,医学院校要紧紧围绕医学生教育的关键环节,开展职业精神教育活动。例如,组织开学第一课,由书记为医学生讲述“如何做一名好医生”,以培养医学生职业责任感和认同感;在一些重大节日开展主题党团日活动,使医学生走进社区献爱心,以加强学生的奉献精神;将医生誓词作为主线,贯穿医学生培育的开头和结尾,即在进入临床医院的迎新仪式上,重温医生誓词,且在毕业典礼上再次讲起医生誓词,让医学生牢记医者的承诺,并为之努力奋斗[9]。此外,做好文化建设和树立良好的医德医风对医学生职业精神的形成也有促进作用。因此,医学生实习医院应设立文化长廊,讲述建院以来的大事记,让来实习的医学生快速了解院史,更快地融入医疗大家庭,且温馨的环境能让学生更好地学习和工作,并深入了解名医的优秀事迹,进而以此为榜样,严格要求自己。

大多数医学生认为社会时事或真实案例分享有助于自己进行更深一步的思考。由于医学生具有自主性强、行动力强的特点,故医学院校教师在为医学生讲述此类社会事件时,应当着重培养医学生的辨别能力,要求其对不同事件进行独立思考,不随波逐流。同时,教师可以尝试带领医学生走进当时的情境,让其思考如果自己碰到这样的情况,会采取怎样的措施,以便使其提前树立危机意识。同时,教师要采取互动讨论或PBL课堂形式,引导医学生进行深入思考,并树立正向的职业理念。另外,医学生普遍缺乏临床经验和处理医疗事件的能力,且学校开设的医学人文课程较少,其要想在志愿服务开展的过程中通过直接的诊疗行为,深入思考活动彰显的职业精神原则和职责很难,故在此过程中,教师要对学生进行引导,带领学生及时归纳总结,并适时开展讨论[10]。

开展假期社会实践,走进偏远郊区,了解基层医疗卫生状况,而不是终日待在大医院感受先进的医疗环境,可以激发医学生的社会责任感,使其利用自己所学的知识为基层医疗卫生改革作出自己的贡献。因此,医学院校要给予医学生参加医院之间的交流研讨会的机会,使其了解医院的运营管理模式,了解更多的医患故事,并从医院成员的角度看待医患关系。这样能让医学生打开思路,在面对日后的工作时变得更加得心应手。同时,医学院校要利用社会实践的宝贵机会,带医学生走进医药研发部门,了解一颗小小的药丸从构思到进入临床的经历,产生对科研工作的敬畏之心;组织医学生开展阅读活动,集体赏析医疗叙事书籍、观摩医学影视作品等,并组织小组讨论或进行读后感、反思性作品的收集。另外,教育要打开思路和格局,因为可能一个小小的微课堂便能激发医学生的某个兴趣点,引导医学生实现更多的可能,故医学院校在职业精神教育中传递给医学生的信息,将来一定会成为其临床科研工作的强大支撑和助力。笔者认为,只有坚持职业精神教育,才能培养出各方面都突出的医学人才。

综上所述,学习贯彻党的二十大精神,围绕立德树人根本任务,“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是医学院校一直需要思考的问题。医学是自然科学和人文科学有机结合的整体,医学生要掌握两个方面的技能,才能做一个对患者有温度、对科学严谨认真的好大夫。因此,医学生职业精神教育与其日后所从事的临床工作具有密切联系,能够帮助医学生正确处理医患关系、建立坚定的职业责任感。同时,医学生职业精神教育关乎学生就业、发展等多方面问题,故加强医学生职业精神教育,医学院校有着义不容辞的责任。笔者认为,医学院校要对职业精神教育进行探析,形成良好的职业精神培养模式,积极关注学生在职业精神教育方面的需求,增强认识,并通过不断革新职业精神教育形式,引导学生交流学习,丰富教育内涵与内容,且巧妙融入,抓住隐性教育的机会。医学生职业精神的养成是一个循序渐进的过程,故医学院校需要根据学生的特点进行改进,以便为祖国医疗卫生事业培养新一代接班人。

参考文献:

[1]张斌,胡正娟.“课程思政”视域下医学生职业生涯规划课建设探析:以首都医科大学本科生为例[J].医学教育管理,2021,7(1):26-29.

[2]胡正娟,孙莹炜,焦光源,等.医学生职业精神教育的实践探索与思考:以首都医科大学为例[J].中国医学伦理学,2017,30(3):300-303.

[3]张丽丹,薛红漫,程玉才,等.对我国医学生职业精神教育的思考和探索[J].科教文汇(中旬刊),2020(32):105-106.

[4]王文梅.践行社会主义核心价值观对于构建完善医学生职业精神的现状和解决路径研究[J].包头医学院学报,2020,36(8):101-105.

[5]袁宇清,曾旸,欧瑶,等.医学生医师职业精神认同现状调查[J].卫生职业教育,2022,40(1):111-112.

[6]汪楠楠,丁蕾,鲍凌志,等.健康中国建设背景下医学生职业道德教育的实践路径探析[J].才智,2023(21):165-168.

[7]赵文蕾,张华欣.大学生思想政治隐性教育效果强化的路径探析[J].改革与开放,2017(13):139-140.

[8]冯素娟,朱庆友.近现代我国高职职业精神教育课程的发展[J].科教导刊,2021(7):11-12.

[9]于芳,徐玉梅,赵岩.基于卓越医学人才培养的医学生职业精神培育模式探索[J].中国医学伦理学,2016,29(5):751-754.

[10]杨歌,林倩,程化琴,等.志愿服务对医学新生医学职业精神的培育作用研究:基于北京大学医学预科生“志愿之星”事迹的文本分析[J].中国医学伦理学,2023,36(3):325-331.