“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式构建与应用论文

2024-05-20 10:17:39 来源: 作者:heting

摘要:文章基于相关背景,首先阐述了“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式构建,然后论述了“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式应用。

摘要:文章基于相关背景,首先阐述了“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式构建,然后论述了“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式应用。

关键词:地理科学专业,六位一体混合教学模式,“互联网+”,高校

2015年3月,《政府工作报告》中首次提出“互联网+”行动计划[1]。同年7月,国务院颁布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,指出要充分发挥“互联网+”对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用,自此“互联网+”成为国家发展战略[2]。“互联网+”背景下,移动互联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术推动了教育改革和发展,尤其是智能化的教学管理、泛在化的学习时空、个性化的学习方式、体验化的学习环境及MOOC、微课、公开课等开放共享的教育资源与技术服务正在推动传统教育的变革[3]。这就使得传统教育与在线教育呈现出前所未有的紧密联系,形成了新的二元结构,进而使得混合教学模式成为热点。

高校地理科学专业着力对地质、地表形态等地理特征进行多角度的深入研究,主要研究人与地理的关系,包括以地形、地质、气候、海洋等自然环境为研究对象的自然地理学和以人口、城市、交通、文化等为研究对象的人文地理学两大类[4]。地理科学专业相关学科知识具有归纳式的逻辑推理、大跨度的空间和时间尺度、知识横跨宏观和微观两个层面、真实场景不可及等特点,对学生综合、抽象理解知识能力的要求较高[5]。而学生往往缺乏抽象理解能力,这就要求教师通过直观教学,培养学生将感性知识转化为理性知识,实现将具象知识抽象化的能力,即要求教师运用生活化、直观化案例创设真实情境。因此,地理科学专业教学对VR技术、AR技术等提出了内在需求[6]。基于混合教学模式的发展导向与地理科学专业教学对地理空间展布、教学过程模拟的需求,本文构建了“授、学、练、作、实、评”六位一体混合教学模式并进行了实践,以期增强学生的理论分析能力、动手能力及解决实际问题的能力,提高学生的学习主动性和学习互动性,真正使学生对所学知识和技能融会贯通,这对深化今后的地理科学专业教学改革也具有重要意义。

一、相关背景

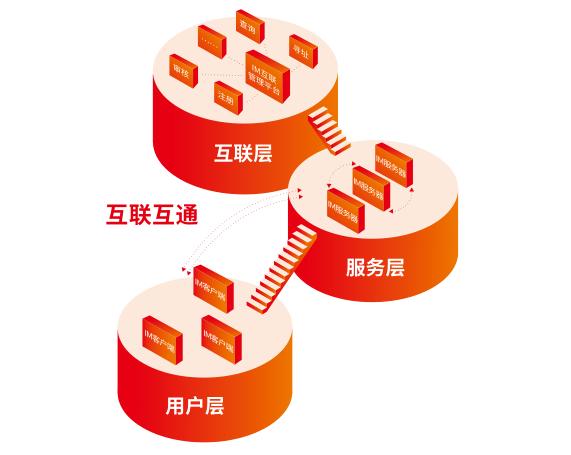

“互联网+”背景下,混合教学模式具有混合型、自主性、开放性、操作性和创新性的独特优势,体现在能整合互联网海量资源、数据资源,具有虚拟仿真式学习环境,能促进学生个性化学习及关注学生思维和能力的培养,且实现了不同学习范式的互联互通、内在统一等方面[7]。因此,将“互联网+”教育新理念落实在具体的课堂教学实践中,探索新型教学模式,对提高教学质量大有裨益。

地理科学在服务国家重大需求和全球战略需求中扮演着重要角色,这就要求高校对地理科学专业进行教学改革与创新。地理科学专业是自然科学与人文科学的交叉,具有综合性、交叉性和区域性的特点,涉及多学科、多领域、多方法。当前,地理科学专业在具体教学中,仍存在一些问题[8],具体如下。一是教师仍以讲授基本知识点、讲解课程实验为重点,这与当今培育创新型综合人才的教育目标不适应。尤其是由于客观因素,野外实习活动受限或被迫简化实习环节时,学生难以身临其境地认识复杂自然景观或人文社会过程,导致其对地理科学知识的迁移应用能力被削弱。二是教师一般采取根据课件将课本知识直接传授给学生的传统教学模式,教师是主动者,学生是被动者,这就难以调动学生的学习兴趣。三是课程教学大纲确定的实验主要有基础性实验、验证性实验,而教师在实验教学中,只是讲授实验步骤和操作事项,学生只是机械重复,然后记录数据,撰写实验报告,同时部分实验环节缺少虚拟仿真实景,即使有也与现实复杂地理环境存在一定区别,这对培养学生发现、解决问题能力十分不利,也不利于学生创新思维的强化。

二、“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式构建

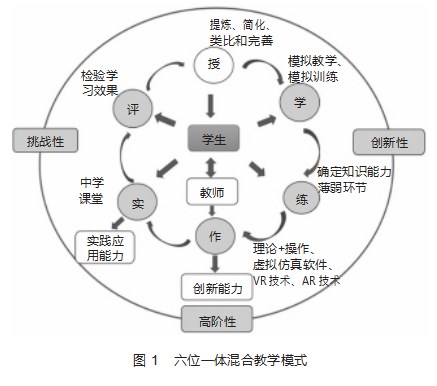

六位一体教学模式是一种以岗位能力为导向的创新性教学模式。如图1所示,六位一体教学模式在传统教学模式基础上,将理论教学、案例教学、实践教学、任务驱动教学、网络学习、评价体系等整合并构成一个立体化的教学系统,针对课前、课中、课后各环节选用合适的信息技术进行多维度教学,以提升学生的探究能力、增强学生的理论分析能力、实现学生全面发展为目的。六位一体教学模式增强了学生的学习主动性和学习互动性,这与“互联网+”教育强调教学网络化、信息化和创新力的理念不谋而合。基于此,笔者现从“授”“学”“练”“作”“实”“评”六个环节,对“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式的构建加以阐述。

(一)“授”

已有经验显示,高校地理科学专业线下教学在空间、硬件等条件的限制下,对教学素材的利用不够充分,难以提高教学的生动性与形象性,不利于对学生产生直接的感官冲击[9]。因此,教师在“授”这个环节应适当地应用信息技术,如展示模型等,提炼、简化、类比和完善教学内容,这对引导学生深入思考问题、提高课堂质量大有裨益。

(二)“学”

学生是高校地理科学专业教学活动的主体,但传统的学习中学生大多只是被动接受知识,且地理科学相关知识抽象化、时空尺度跨越大,导致学生难以实际体会到知识的抽象过程。而教师在“学”这个环节利用信息技术构建仿真模型、模拟仿真场景、进行模拟教学与训练,能够深化学生对知识的理解与抽象模拟能力。

(三)“练”

高校地理科学专业练习内容多为对地质、地表形态等地理特征进行辨别与解释,但传统练习多拘泥于试卷与练习题形式,这种单一的练习方式不利于对学生知识薄弱点的挖掘。因此,教师可在“练”这个环节利用信息技术,于情境式、问题导向式的练习中灵活检验学生知识能力掌握情况,确定学生在解决实际问题过程中显露出的薄弱之处。

(四)“作”

近年来,由于高等教育环境与社会经济发展的需求不断发生变化,作为培养创新人才、提升整体教学水平的必要前提和关键所在,高校地理科学专业对高素质、专业化的创新型教师队伍的建设受到了前所未有的重视。相比传统的“作”注重学生在实验课上自己动手制作或操作的过程,六位一体混合教学模式将“作”的瞄准对象扩展到了教师,要求教师在备课、授课过程中具有创新行为。教师的创新行为包括全新地理解教材、创造全新的教学思路、提出新的教学考核方法等。另外,教师的创新行为还包括提升其创新教学能力。教师提升创新教学能力具有重要性和必要性,因为该能力是适应教师职业发展竞争日趋激烈现状的现实需要。此外,信息技术的介入,为教师提供了教学设计新场域,可以提升教师工作主动性,推动创新思想到创新行为的转化,最终提升教学品质。

(五)“实”

实践教学是高校地理科学专业教学的重要组成部分。地理科学专业尤为注重理论教学与实践教学的结合,以及学生利用地理知识解决实际地理问题的思维和能力。但因野外实地勘察具有耗时长、可及性不高等特点,地理科学专业通常只在理论授课全部结束后组织野外实地实习,且在日常授课途中缺乏实践教学[10],这就出现了理论教学与实践教学脱节等问题。当前,信息技术的应用对理论教学与实践教学起到了整合作用,故地理科学专业教师可在“实”这个环节利用信息技术建立仿真模型、模拟仿真场景,弥补学生理论学习与实地勘探难以并行的问题,有效培养学生的知识迁移、实践应用能力。

(六)“评”

高校地理科学专业传统的教学评价方式多为终结性评价,很大程度上无法测试出学生的真实地理实践能力,同时存在重结果、轻过程、效率低等问题,不利于增强地理科学专业学习的趣味性与学生学习的积极性。因此,教师可在“评”这个环节利用信息技术多角度、多方式地检验学生学习效果,这有助于打破定式思维,体现学生个性化、自主化的学习过程。

三、“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式应用

笔者现结合“地貌学”课程,对“互联网+”背景下高校地理科学专业六位一体混合教学模式应用加以论述。

(一)教学准备

第一,教师指导学生进行“任务导向式”预习。教材预习任务:学生阅读“地貌学”课程教材,提前熟悉知识,找出地貌景观的基本类型,理解各类地貌景观产生的过程;将地形地貌相关知识点与义务教育阶段地理基础知识对应并进行归纳总结,且通过互联网查阅更专业的地貌学相关知识,以便对教材内容进行补充,从而更好地理解知识点。

雨课堂预习任务:教师提前在雨课堂平台班级空间上传四面山相关资料,并选取雨课堂提供的地貌学资源,供学生阅读学习并设置预习检验。学生应大致了解各类地貌景观的特点、影响各类地貌景观形成的因素,并清楚各类内营力、外营力在地貌景观形成中所起的作用及各类地貌景观产生的过程。预习结束后,学生完成雨课堂的自我检验,进行预习效果测试。

第二,教师利用Arcgis、CAD等软件搭建四面山3D山体模型。山体模型是一种以数字高程模型为基础,通过三维可视化技术呈现出山体地貌的模型。它具有高分辨率、真实性强、可视性强等特点,可以立体、直观地展示出山体的各部位特点,可在一定程度上将理性知识转变为感性知识,方便学生的理解和学习。教师可利用Arcgis、CAD等软件搭建四面山的3D山体模型,相比起航拍与平面图,3D山体模型在授课过程中能够更直观、全方位地呈现四面山山体形态。

第三,教师录制四面山AR等高线沙盘系统讲解视频。AR等高线沙盘系统采用了即时地形捕捉系统、影像识别、深度检测等交互技术,融合了AR、AI等新兴技术,可实时提供三维数据,再通过GPU运算处理程序,对操作对象的不同对顶点进行实时渲染,并在不同的深度图层中进行渐变过渡,促使投影的成像随着沙堆高度的增加而逐渐呈现陆地、湖泊、河流、山丘、雪山等地貌。因此,教师可录制四面山AR等高线沙盘系统讲解视频,通过视频向学生展示利用AR等高线沙盘系统模拟的四面山某地貌在不同时期的外部特征,直观地展现其演化过程。

(二)教学过程

1.导入情境,激发求知欲。教师播放四面山剪辑视频,创造四面山山峦起伏的情境,展现四面山大瀑布波澜壮阔之美。同时,展示四面山险峻地段图片与平面等高线地形图、3D山体模型的对照图,并提出问题链:“①请探讨四面山大瀑布形成的原因;②假如你是一名开发商,要在四面山选取一块地开发露营营地,你应当怎么选择?选择依据是什么?”由此,引发学生思考。

设计意图:通过实际山体景观的展示,引发学生的好奇心;创设情境,让学生思考在山区时如何利用地形图选择安全的露营开发地,激发学生求知欲,并引出本节内容的学习。

2.创设问题链,探索中学习。情境一:四面山大瀑布的成因。

材料1:四面山大瀑布,又名望乡台瀑布,高158米,宽48米,被誉为“华夏第一高瀑”,先后被评为“新巴渝十二景”和“中国最美十大瀑布”,因其外形酷似心形,又被称为“天下第一心”。四面山大瀑布有三叠之美景,即白水跳珠一叠玉、赤岩挺立一叠丹、绿荫满山一叠翠。远观瀑布,有对缩龙成寸、化险为夷的惊讶和感慨,群崖乱立山无序,和水长镌石有声,跌落后的瀑布化千钧为柔肠,然而存留游客胸中的依然是那万马奔腾的磅礴气势。

材料2:瀑布是由地球内力和外力共同作用而形成的。在河流的时段内,瀑布是一种暂时性的特征,由于受瀑布的落差、水量、岩石的种类和结构,以及其他一些因素的影响,它最终会消失。瀑布的形成原因有三:其一,必须有大落差,落差越大,形成的瀑布越壮观;其二,必须有河流,河流中的水量越大,形成的瀑布声势越大;其三,有了陡崖和河流,还要求河流一定要流过陡崖,这样才能形成真正的瀑布。

材料3:从地貌学角度讨论瀑布的成因,本质上就是分析这些河道中陡崖的成因。地质构造是瀑布形成的基础。在地球表面,地层被划分为许多板块,这些板块随着地壳的运动而产生拉扯、扭曲等变形。瀑布的形成是地球内外营力综合作用的结果。但是受客观条件差异的影响,一个瀑布的形成往往是以一种营力为主导的,如由于地壳运动的影响,河流被抬高或下降,从而形成了山峰、高原、盆地等不同地形地貌。在某些地形地貌中,河流下蚀速度比上蚀快,便形成了瀑布。

任务设置:①运用四面山3D山体模型,小组合作观察四面山平面等高线地形图,分析四面山瀑布附近的大致地形地貌特征;②结合四面山3D山体模型、地形图及地貌景观形成因素相关知识,分析四面山大瀑布的成因。

情境二:选择安全的露营开发地点。

材料1:露营休息离不开水,近水是选择营地的第一要素;在野外扎营,不能不考虑背风问题,尤其是在一些山谷、河滩上,应选择一处背风的地方扎营;扎营时不能将营地扎在悬崖下面,这样很危险,一旦山上刮大风,便有可能将石头等物刮下,造成伤亡事故。

材料2:鞍部是两山峰之间比较平缓的部位,它与山坳没有明显区别。分析辨认时,一般看其相对高度,鞍部的相对高度较高,两侧陡峭,不容易发育成河谷地貌;是山谷线最高处,山脊线最低处;地势相对平坦,且避风,地形差异小于山谷与山脊,少遇山洪、野兽或落石等危险。

材料3:工程建设中,在确定工程布局、选择位置时,要尽量避开大的断层破碎带。在研究工程布局,特别在安排河谷路线时,要注意河谷地貌与断层构造的关系。当路线与断层走向平行,路基靠近断层破碎带时,若开挖路基,容易引起边坡发生大规模坍塌,进而直接影响施工和公路的正常使用。

任务设置:①小组合作,观察四面山平面等高线地形图,划分大致地形区,找出山谷、山脊、鞍部、断崖等山体部位;②根据已有的四面山分层设色地形图、平面等高线地形图与3D三体模型,讨论露营地开发应选址何处;③师生讨论,依据已有资料辨认各地貌类型,说出其特征,并提出判断依据;选择若干处露营地,并说出选择的原因。

3.利用雨课堂进行知识讲授。教师以雨课堂为媒介和桥梁,将3D山体模型由教师端发送至学生端,由此,学生可以自主探索3D山体模型,从各个角度进行了解、学习,打破了传统的“教师讲解—白板展示—学生识记”授课模式,把手机变为教育工具,利用信息技术把教育主课堂变成促进教师与学生、学生与学生之间交流的大平台,进行线上线下互动式教育,从而有效增强了教育的吸引力、感染力和渗透力。

雨课堂具有的实时弹幕显示、实时课堂测验等功能增强了师生互动,较好地遵循了地理教学中“师生互动与启发”的原则。传统教学中以教师的教为主,教师无法了解学生对当下知识点的理解和掌握情况,也无法与学生进行有效交流以调整课堂进度,授课具有极大的计划性和盲目性,与课堂生成过程的灵活性与随机性特点不符。在课堂讨论时,教师可以打开雨课堂的弹幕功能,与学生进行实时沟通,增强课堂互动性;教师可根据学生点击的“不懂”和发送的弹幕,了解学生对知识的掌握程度,及时答疑和调整自己的授课节奏,更好地活跃课堂气氛。

4.合作探究,实时反馈。教师指导学生使用AR等高线沙盘系统,并为各小组布置任务。每组成员对照地貌图合作改变沙盘布局以复刻地貌图地貌景观,并在系统生成等高线图及河流湖泊等地貌后,根据任务找出对应的地貌景观,同时将其上传至雨课堂的小组作业任务栏中。

5.归纳梳理。地貌可从外形、物质成分和营力作用三个角度进行分类。第一,从外形角度,主要考虑海拔高度和起伏程度两个因素。根据地形的起伏程度,可以划分为平原(起伏平缓,相对起伏较小的广阔区域)、丘陵(起伏较小,相对海拔<200米)、山地(起伏较大,相对海拔>200米)三种。第二,从物质成分角度来看,主要有花岗岩地貌、玄武岩地貌、流纹岩地貌、砂岩地貌、碎屑地貌、碳酸岩地貌、黄土地貌、冻土地貌、砂质地貌。第三,从营力角度,主要可划分为内营力主导和外营力主导两种。内营力作用下主要形成了由地壳运动形成的构造地貌、由各种类别的火山活动形成的火山地貌、与地热能有关的地热地貌。外营力主要为流水、冰川、气流、温度变化、湿度变化等环境因素的作用。其作用下形成的地貌类别主要包括:由冰川作用形成的冰川地貌(冰蚀、冰碛等)、河流地貌、风成地貌、由生物作用形成的生物地貌、由各种海岸作用(潮汐、岸流等)形成的海岸地貌、堆积地貌、岩溶地貌、冰雪霜冻地貌、剥蚀地貌、重力地貌(塌方、滑坡等)、被人类活动严重改变后而成的人工地貌。

6.学习检验。第一,教师利用多媒体放映图片、视频等进行举例,要求学生说出相应的地貌类型名称。第二,教师利用AR等高线沙盘系统创造若干地表框架,在系统生成等高线图及河流湖泊等地貌后,据此与学生展开问答,引导学生根据所学知识判断不同地貌类型。而后教师向学生全面展示3D山体模型,并利用3D山体模型与数字动画模拟数类地貌景观的空间形态与组合形式,展示各类地貌景观的形成过程。第三,学生自主查看四面山3D山体模型,并借助等高线图等工具,找出一条安全的徒步路线。第四,教师使用雨课堂直播功能,对整堂课进行录制,将3D山体模型、AR等高线沙盘系统讲解视频等课程资源留存在雨课堂班级中,便于学生随时进行回看复习、教师进行复盘和自我评价,这也有助于教师因材施教。课堂结束后,教师可查看课堂报告,了解课堂的出勤、互动、随堂测验等情况,并将此作为平时成绩打分的记录和依据。

(三)教学总结与反思

1.教学总结。本案例选自“地貌学”课程教学内容。该案例内容属于地理抽象知识,而理解抽象的概念或原理,通常需要借助直观的手段和材料,对此,教师利用信息技术来呈现抽象的教学内容,就是一种重要的直观教学手段。

高校新生面临着学习知识难度增加、抽象性程度高及自身相应的数学空间概念等理科知识较为欠缺等问题,一些地理知识学习起来具有较高的难度。同时地区间、学校间存在教具设施、师资力量等资源配置不均的现实情况,学生之间往往存在知识获取的“信息差”。而六位一体混合教学模式对互联网海量资源、数据资源进行了整合,在一定程度上缓解了地区间资源配置不足带来的教育不平衡问题,提升了师资队伍的整体教学能力。同时,六位一体混合教学模式的实施基于互联网技术,可以构建虚拟仿真式学习环境,促进学生的自主学习、个性化学习,以及学生思维能力和实践能力的多维提升,实现传统教学与在线教学的互联互通、深度融合、内在统一。本案例中,教师选取学生家乡的标志性地理景观四面山来进行情境创设与任务设置,能有效激发学生的求知欲望。四面山是国际旅游城市重庆市的十大名山之一,在中国5A级风景区名录中占据一席之地,已成为重庆市远近闻名的代表景点之一,具有典型性和代表性。本文针对教学案例创设的情境从重庆市四面山的旅游路线与风景名胜出发,引导学生思考“四面山大瀑布为何存在”的问题,指导学生根据四面山3D山体模型与地图册自主探索、识记四面山地形图中出现的四面山地貌类型,以期学生最终掌握地貌景观判读相关技巧与规范。

2.教学反思。伴随线上学习平台应用而来的是缺乏师生互动、管理难度较大、学习氛围较差等问题,为了实现更高效的教学,平台开发者应不断提升平台功能水平,教师则应积极找寻线上教学与传统教学的有机融合之法,不断革新教学模式。六位一体混合教学模式综合了线上线下教学、教学与高新技术,其中重要的一环是借助虚拟仿真软件、VR技术、AR技术等进行实操,使学生更好地理解、学习知识,更准确地检验学生的学习效果,最终可实现教学质量的提升。未来高校地理科学专业教师可以借助适合的学习平台与科学技术,将六位一体混合教学模式融入教学设计。

四、结语

在“互联网+”背景下,将六位一体混合教学模式融入高校地理科学专业人才培养体系十分重要。基于这一现实背景,本文立足“互联网+”教育,进一步细化六位一体混合教学模式构成,厘清地理科学专业课程教学现状,在此基础上,将该教学模式应用于授课实践,检验其教学效果。本文以“地貌学”课程为例,论述了六位一体混合教学模式的应用,具有可操作性,可为地理科学专业课程教学模式改革提供典型案例,为完善地理科学专业人才培养体系提供借鉴。

参考文献:

[1]政府工作报告[EB/OL].(2015-03-05)[2023-08-10].https://www.gov.cn/guowuyuan/2015-03/16/content_2835101.htm.

[2]国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见[EB/OL].(2015-07-04)[2023-08-10].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-07/04/content_10002.htm.

[3]张治勇,李欢.“互联网+”视域下混合式教学模式的探索研究[J].阜阳师范学院学报(社会科学版),2018(3):146-151.

[4]刘彦随.现代人地关系与人地系统科学[J].地理科学,2020,40(8):1221-1234.

[5]顾晓敏,蒋庆丰,钱鹏,等.地理科学虚拟仿真实验教学系统建设探讨[J].高教学刊,2023,9(18):110-113.

[6]于少鹏,丛东来,史传奇,等.VR技术驱动下高校地理科学类专业教学革新研究[J].哈尔滨学院学报,2023,44(4):125-130.

[7]冯卉姗,田佳明,杨宇,等.线上线下相结合的混合式教学模式的发展与应用现状述评[J].经济师,2022(2):201,203.

[8]赵芳,刘俊杰,于海芳.高校地理教学改革的探索与实践[J].教育现代化,2019,6(64):73-74.

[9]杜晓伊.高校“双线”混合教学资源配置的优化策略[J].现代教育管理,2023(3):103-111.

[10]李高建,崔萍,惠熙文.新时代应用型高校教师教学创新团队建设的问题、需求与策略[J].高教学刊,2024,10(1):59-62,67.