基于新课标的初中物理跨学科教学策略论文

2024-05-14 11:27:47 来源: 作者:hemenglin

摘要:在新课标的指引下,教师要准确把握跨学科实践教学定位,以日常教学为依托,着力进行“初中物理跨 学科教学”研究,探索适当的教学策略,从而进行跨学科教学

摘 要:在新课标的指引下,教师要准确把握跨学科实践教学定位,以日常教学为依托,着力进行“初中物理跨 学科教学”研究,探索适当的教学策略,从而进行跨学科教学。文章依据相关研究成果,结合具体教学实例,论 述了初中物理跨学科教学策略。

关键词:初中物理;新课标;跨学科教学;教学策略

《义务教育物理课程标准(2022 年版)》(以下简 称《课程标准》)提出了诸多物理教学建议,如“准 确把握跨学科实践教学定位”,要求教师处理好物理学 科与其他学科的关系,合理选用其他学科内容,进行 跨学科教学 [1]。有效的物理跨学科教学,既可以使学 生融会贯通各学科内容, 强化认知,主动进行科学思 维、科学探究等,还可以使学生顺其自然地发展物理学 科核心素养。教师可按照以下策略实施物理跨学科教学。

一、依据学情,融合知识

众所周知,跨学科教学是以生为本的教学活动。 所以,学生学情是教师融合知识的依据。在实施物理 跨学科教学之前,教师可以依据教学内容,分析学生 学情, 了解其学科学习情况,继而确定相关学科知识 和方法,实现知识融合 [2]。

例如,在学习“汽化与液化”时,学生在生活中 已经接触了蒸发和沸腾现象,对此有一定的客观认 知。同时,一些学生也学习了与汽化和液化相关的古 诗词,如白居易的“可怜九月初三夜,露似珍珠月似 弓”等,初步感知了液化现象。所以,在学习时,学 生可以迁移已有认知,积极探究“沸腾的条件和特点”。 在探究过程中,有些小组由于杯子加了盖子, 出现水 的沸点高于 100℃的现象。这时,教师可以让学生结 合地理学的高原上空气稀薄气压低,水的沸点低的知 识,引导学生进行分析:加盖子时杯子内的水蒸气不 易散发出去,大部分集中在杯子内部,使杯子内的气 压增大、沸点升高的现象。在此基础上,教师还可以引导学生分析高压锅煮东西熟得快的原因,学习高压 锅的原理。此外,教师还可以引导学生跳出课堂,观 察家中烧水过程中的现象,如水温的变化、沸腾前后 气泡的变化、烧水过程中产生的“白汽”及其浓度变 化等,并利用所学的物理知识对这些现象进行解释。 这样的教学过程立足于学生的学习情况,有语文、地理、 物理知识之间的融合,还有物理学科内部知识模块之 间的融合,以及将物理与日常生活相融合,实现了跨 学科教学,并能够利用学科融合解决生活、生产中的 问题。

二、创设情境,激发兴趣

一般情况下,情境具有综合性、针对性,可以使 学生走进特定的场景中,建立积极的情感倾向,实现 主动探究 [3]。在物理跨学科课堂上,教师可以利用跨 学科内容,创设教学情境,激发学生的学习兴趣。

例如,在“物体的浮与沉” 一节中,在教授浮沉 的应用时,教师可以对世界文化遗产安平桥进行介 绍,并通过播放安平桥建造过程的相关视频来创设情 境,然后提出问题:“在古代, 没有起重机等先进设备, 人们是如何将数吨重的石板安装到安平桥上的?”通过 情境,学生知道安平桥石板桥面的铺设,都是通过水 路靠船进行运载的。接着,教师继续提问:“那么重的 石材压在船上,船为什么不会沉到水里?”学生通过 观察船只,发现船都是空心的,进而利用同一块橡皮 泥先后捏成实心球体和捏成碗状放入水中进行观察探 究,发现利用空心法可以增大排开水的体积,增大船只所受的浮力,所以船才不会沉入水中。接着教师追 问:“那么石板又是如何从船上搬运并铺设到桥墩上的 呢?”这时,教师播放安平桥石板桥面铺设的视频进一 步创设情境,从情境中可引导学生发现安平桥桥面的 铺设是借助涨潮时船运载石板到达两个桥墩中间,让 石板两端架设在两个桥墩上固定,落潮时船只随水面下 降后驶出桥墩,从而完成桥面石板的架设。这让学生感 受到了古人利用“浮运架桥”的智慧和对浮力的应用。

通过这样的情境教学把物理与工程技术相融合,不 仅让学生在情境中学习了“浮沉”的应用知识,还让 学生了解了我国古代巧妙的桥梁建筑技术,增强了学 生的民族自豪感和社会责任感。

三、问题导学,推动探究

在物理跨学科教学课堂上,教师可以物理知识及 相关的生活现象为基础,提出诸多问题,推动学生灵 活运用学科知识逐步探究,解决问题。

例如,在教学“科学探究:物质的密度”时,教 师提出问题:“要如何测量出物质的密度?”在已有认 知的作用下,大部分学生很容易联想到密度公式。基 于此,教师追问:“按照密度公式原理测量物质的密度 时,需要知道哪些数据?”学生在了解问题内容后,通 过分析密度公式,就能得到答案。在学生回答“要测 量物质的密度,需要知道该物质的质量和体积”时,教 师可以继续发问:“请大家回顾上节课所学,想一想在 用天平测量物体密度时,要注意哪些事项?”此时,大 部分学生的脑海中会浮现出“用天平测量物体密度”这 一场景,同时迁移课堂认知,总结注意事项,踊跃作答。

之后,教师为每个学生发放一个正方体木块并提 出问题:“这个正方体木块的体积是多少?密度是多 少?”在听到问题后,大部分学生能快速想到“正方体 的体积公式是 V=a3 。要想知道它的密度,就要用天平 测量出质量,接着用质量除以体积。”经过一番操作,大 部分学生获得了正方体木块的质量、体积,并通过数 学运算,得出正方体木块的密度。教师可以继续提出 其他问题:“这个正方体木块的形状是规则的。在生活 中,我们会接触很多不规则的物体,如液体。我们还 能使用如上方法测量液体的密度吗?以水为例,如何 测量出水的密度呢?”此问题引发了学生的认知冲突,激 发了学生的探究欲望,从而使其主动深入探究。由此 可见,学生在问题的引导下,综合运用了数学、物理 知识,解决了问题,做好了深入探究的准备。

四、分组合作,建构知识

在实施物理跨学科教学时,教师可以依据课堂教学情况,组织小组合作活动,助力学生综合运用各学 科知识,建构认知 [4]。

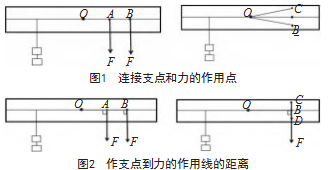

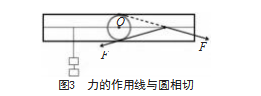

例如,在“科学探究:杠杆的平衡条件”课堂上,教 师首先提出问题:“杠杆的转动效果与哪些因素有关?” 然后引导学生提出猜想, 即可能与力的三要素:力的 大小、方向和作用点有关。接着,教师让学生认识实 验桌上用硬纸板自制的杠杆,并按照学生的学习差 异,组建合作小组,鼓励各组成员探讨实验方案,动 手操作。当探究到杠杆与力的作用点是否有关时,小 组可以讨论设计出如下方案:让其他因素都不变, 只 沿水平方向或者竖直方向改变力的作用点。实验时, 学 生发现水平改变力的作用点时杠杆会失去平衡,而竖 直改变力的作用点时杠杆仍然能保持平衡。这时,教 师就可以引导学生进行小组讨论:“在水平和竖直改变 力的作用点时, 除了作用点的位置,还出现了什么变 量?这些变量中有什么变量是在水平移动力的作用点 时也改变了,但在竖直移动时却保持不变?”这时,各 小组的学生开动脑筋,分组讨论,小组之间互相补充, 很快发现了两个变量,即支点和力的作用点的距离(如 图 1)、支点到力的作用线的距离(如图 2)。经过分析, 可以发现杠杆的转动效果与支点到力的作用点的距离 无关。水平移动力的作用点时,支点到力的作用线的 距离改变了,所以杠杆失去平衡,而竖直移动力的作 用点时,支点到力的作用线的距离不变,所以杠杆仍 然保持平衡。由此可知,杠杆的转动效果与支点到力的 作用线的距离有关。接着教师就可以抛出力臂的概念。

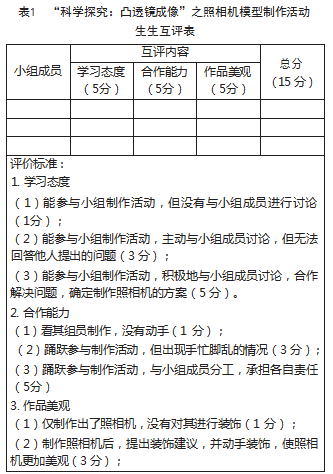

在探究杠杆的转动效果与力的方向是否有关时,要 怎么控制力臂不变,改变力的方向——这是个难点,教 师可以引导学生回顾数学中圆的切线的相关内容。通 过结合数学知识,学生很快就能得出实验方案,即以支 点为圆心画圆,让力的作用线都与圆相切,那么力臂 都等于圆的半径,力臂不变(如图 3)。接着,学生根据 设计的实验方案进行实验操作,观察实验现象并分析, 得出杠杆的转动效果是由动力、阻力、动力臂、阻力臂 共同决定的实验结果,并分析得出杠杆的平衡条件。

由此可见,在小组合作探究的过程中,学生借助 数学知识中的点到线的距离,可以建构力臂的概念。 利用数学中“圆的切线”知识解决物理难题,学生不 仅实现了跨学科学习,建构了物理认知,还进一步发 展了科学素养和数学素养,增强了学习效果。

五、教学评价,以评促教

在物理跨学科课堂上,教师可以学生的跨学科学 习过程为入手点,使用适宜的方式, 了解学生的学习 情况,继而进行评价,促使其获得进步 [5]。

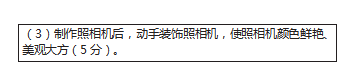

例如,在“科学探究: 凸透镜成像”这节课上,学 生通过多样化活动认识了凸透镜的成像特点和规律,了 解了照相机的成像原理。于是,教师可以依据学生的 学习情况,组织实践活动——制作照相机模型。该活 动融合了物理、工程和艺术学科内容,便于学生综合 应用不同学科的知识,强化认知,发展素养。为了达 成预期效果,教师可以编制生生互评表(见表 1)。

在生生互评表的作用下,各组成员能够端正态 度,积极体验制作活动。他们互相观察,了解彼此情 况,并采取匿名方式评价彼此。课后,学生通过阅读 互评表,可以了解自己和他人的活动表现,发现自己 和他人的优点与不足,继而扬长补短。

此外,在学生制作出作品后,教师可以搭建平台, 鼓励他们展现各自的作品。在展示时,小组代表介绍 制作原理、方法。教师则可以从作品的美观性和学生 代表的介绍情况入手,进行赏识评价,促使学生发现 自身优点,建立自信心。

六、结束语

总之,在《课程标准》的指引下,教师应将跨学 科教学作为“工具”,依托物理学情,融入其他学科知 识或方法,为学生提供跨学科学习机会,主动融合、 应用各学科知识和方法解决问题,由此掌握物理知 识,发展学科核心素养,增强物理学习效果。

参考文献

[1] 陈宗成,于海波.物理跨学科实践的活动框架、设计 原则及评价效度:《义务教育物理课程标准(2022年 版)》研讨系列三[J].福建教育,2022(32):20-24 .

[2] 潘书朋,汤金波.基于课程标准的跨学科主题学习设 计与评价研究:以物理、生物跨学科实践融合创新 实验为例[J].福建基础教育研究,2022(7):106-110 .

[3] 陈宗成,于海波.初中物理跨学科实践的框架、课时 筹划和备课联动:《义务教育物理课程标准(2022年 版)》研讨系列二[J].福建教育,2022(24):23-26 .

[4] 袁莹莹.基于跨学科理念的物理教学设计研究[D].重 庆:西南大学,2022 .

[5] 冯爽.中学物理课程跨学科实践主题的模型构建及 实施路径[J].物理教师,2022.43(5):59-62 .