问题导学法在初中语文阅读教学中的应用探究论文

2024-04-28 11:38:34 来源: 作者:zhoudanni

摘要:问题导学法作为一种以学生为中心,以问题为导 向的教学方法,逐渐在阅读教学中被广泛应用。在应 用此方法时,教师可通过巧妙的问题设计,引导学生 主动思考、深入探究,实现对文本的深入理解和个性 化解读。

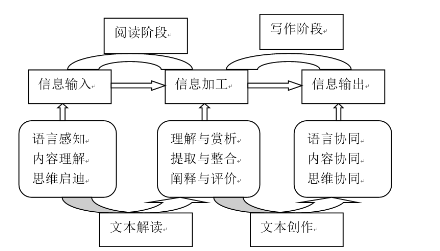

摘 要: 阅读作为初中语文教学的核心内容,对培养学生的语言素养、思维能力和人文精神有不可替代的作用。 然而,传统的阅读教学方式往往侧重知识的灌输,忽视了学生的主体地位和探究精神。在这一背景下,问题导学 法应运而生,它以问题为引领,以探究为主线,旨在激发学生的阅读兴趣,提高学生自主阅读和独立思考的能力。文章围绕问题导学法在初中语文阅读教学中的应用展开探究,以期为相关教学实践提供有益的借鉴。

关键词:初中语文,问题导学法,阅读教学

问题导学法作为一种以学生为中心,以问题为导 向的教学方法,逐渐在阅读教学中被广泛应用。在应 用此方法时,教师可通过巧妙的问题设计,引导学生 主动思考、深入探究,实现对文本的深入理解和个性 化解读。这种教学方法不仅有助于提高学生的阅读能 力和思维品质,还能培养学生的创新精神和实践能力。 笔者结合具体教学实践,对问题导学法在初中语文阅 读教学中的应用进行了深入剖析,以期推动阅读教学 的创新与发展。

一、问题导学法在初中语文阅读教学中的优势

(一)激发学生的阅读兴趣

问题导学法是一种高效而富有创意的教学策略。 它通过巧妙设置疑问,成功地激发了学生的好奇心。 这些疑问如同一个个谜团,使学生产生了强烈的探索 欲望。在这种欲望的驱动下,学生会积极主动地投入 阅读中寻找答案。而在这个过程中,学生不仅能够享 受到阅读的乐趣,还能与文本产生深度的互动,感受 到阅读的魅力。因此,教师在初中语文阅读教学中应 用问题导学法能够激发学生对阅读的浓厚兴趣,使他 们更热爱阅读,并逐渐形成良好的阅读习惯。这样的 教学方法无疑为培养学生的终身阅读习惯打下了坚实 的基础 [1]。

(二)提高学生的阅读理解能力

问题导学法强调对文本的深入解读和理解。该方 法通过精心设计有针对性的问题,能够引导学生特别关注文本的细节。这些细节可能是一个微妙的词语选 择、一个隐藏的情感表达,或者一个特殊的句式结构。 通过关注这些细节,学生能够更准确地把握文章的主 旨。这种深入解读不仅加深了学生对阅读材料的全面 理解,还提高了他们的阅读理解能力。在这样的教学 模式下,学生不再是被动的接受者,更是主动的思考 者和解读者。他们在对文本的深入探究中,不仅获得 了知识,还提升了自己的思维品质和阅读素养。

(三)促进学生思维能力的发展

在面对问题时,单一的思维方式往往难以帮助学 生应对复杂的现实情境。因此, 在解决问题的过程中, 教师要引导学生运用分析、判断、推理等多种思维方式。 这样的训练不仅能锻炼学生的思维能力,使他们的思 维更加敏捷、灵活,还有助于培养学生的创新精神和 批判性思维。具备创新精神的学生能够在学习中发现 新的观点、新的方法,不断丰富自己的知识和经验; 而具备批判性思维的学生能够对学习的内容保持一种 审慎的态度,并不盲目接受,而是经过自己的思考、 分析后,再做出判断 [2]。

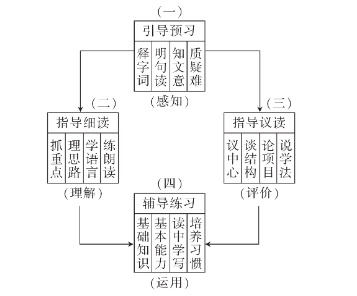

二、问题导学法在初中语文阅读教学中的实施步骤

(一)预设问题

首先,教师要深入研读教材,把握文章的中心思 想和重要观点,确保设计的问题能够准确反映教材的 核心理念。其次,教师要明确教学目标,确保问题的 设定与教学目标紧密相连,为实现教学目标服务。如果教学目标是培养学生的批判性思维,设计的问题就 可以是一些有争议的、需要学生深入思考的问题。再 次,问题的设定还要充分考虑学生的认知水平和兴趣 爱好,确保问题既有一定的挑战性,又能够引发学生 的思考兴趣。最后,问题的表述要清晰明了,避免歧 义,让学生能够准确理解问题的要求。总之,根据教 材内容和教学目标设定合适的问题,需要教师在深入 研读教材、明确教学目标的基础上,结合学生的实际 情况,确保问题能够引发学生的思考兴趣,为实现教 学目标服务 [3]。

(二)引导学生思考

在课堂讨论中,教师可以组织学生就预设的问题 展开讨论,鼓励学生发表自己的观点和见解。为了更 有效地引导学生思考,教师可以适时提出问题,引导 学生深入探究。同时,教师也要鼓励学生之间相互交 流和质疑,让他们在思想的碰撞中产生新的火花,进 一步增加思维的深度和广度。小组合作是另一种引导 学生思考的有效方式。教师可以将学生分成小组,让 他们共同解决问题。在小组合作中,学生可以相互借鉴、 相互学习,通过集思广益,产生更多的观点和解决方 案。小组合作不仅能培养学生的团队协作精神,还能 提升他们的沟通技能与问题解决能力。在此过程中, 教 师需密切关注各小组的讨论进展,及时提供反馈与指导,确保学生的思维轨迹正确且深入 [4]。

(三)学生自主解决问题

为了培养学生自主解决问题的能力,在阅读过程 中,教师要引导学生主动寻找问题的答案。教师可以 指导学生运用各种阅读策略,如预测、推断、概括等, 帮助学生理解文本内容,并梳理出关键信息和线索。 这样,学生就能够有意识地关注文本中的重要细节,为 自主解决问题打下基础。然后,教师应鼓励学生运用 批判性思维,对文本进行深入分析。学生可以根据问 题导学案中预设的问题,结合文本中的线索和细节,进 行有针对性的思考。教师可以引导学生提出问题、假设,并通过文本中的证据进行验证和推理。这一过程 有助于学生形成独立思考的习惯,提高他们的分析能 力和判断能力。同时,教师还要注重培养学生的自主 学习能力。在阅读过程中,教师可以给学生一定的自 主权,让他们自主选择阅读材料,设定学习目标,监 控学习进度等。通过这样的训练,学生能够逐渐形成 自主学习的意识,培养自主解决问题的能力。此外, 教 师还可以引导学生参与课堂讨论、小组合作等活动, 让 他们在交流中互相启发、互相帮助,共同解决问题。这样的活动不仅有助于拓宽学生的思路,还能够培养 他们的合作精神和团队协作能力 [5]。

(四)总结与反思

在问题导学法的实施过程中,总结与反思是不可 或缺的环节,对提高教学效果起着至关重要的作用。 在完成一次阅读教学后,教师需要对教学过程进行全 面总结。总结包括对教学内容、教学方法、学生表现 等多方面的回顾。例如,教师可以思考哪些问题是引 发学生兴趣的关键,哪些阅读策略对学生帮助最大,学 生在解决问题过程中展现的亮点和遇到的困难等。反 思则是在总结的基础上,对教学过程进行的深入分析 和思考。教师应思考哪些环节达到了预期效果,哪些 还未达到,并思考其原因。例如,教师预设的某些问 题可能并不如预期那样能引起学生的兴趣,或者某些 阅读策略对部分学生并不适用。这样的反思能够帮助 教师找出教学中的不足和需要改进之处。基于总结和 反思的结果,教师可以对教学方法进行必要的调整,更 好地满足学生的需求,提高教学质量。例如,教师可 以调整预设问题的难度和趣味性,或者为学生提供更 多的自主学习的时间和资源。此外,教师还应注重与 学生的沟通,听取他们的反馈和建议 [6]。

三、案例分析与效果反思

下面,本文以《三顾茅庐》为例,详细探讨问题 导学法在初中语文阅读教学中的应用。

( 一 ) 问题设计与导入

在讲授《三顾茅庐》这一经典文本前,教师应进 行周密的教学准备。为了使学生能更深入地理解文本 内容,教师可根据《三顾茅庐》的内容,精心设计一 系列问题。这些问题不仅要直接针对文本的核心内 容,还要涉及人物的心理活动和文本的写作历史背 景,为学生提供丰富、多元的思考角度。

教师可先设计这样的问题:“刘备为什么要三次上 山请诸葛亮?”这个问题直接触及了文本的主线,能够 引导学生思考刘备的动机和决心。学生可能会考虑, 是 刘备对诸葛亮的才华深感敬仰,还是他为了蜀汉的未 来不惜一切代价。接着,教师可以提出如下问题:“诸 葛亮为何在前两次拒绝出山?”这个问题有利于学生深 入探讨诸葛亮的心理活动和动机,引导学生从诸葛亮 的性格、当时所处的时局,以及他与其他势力的关系 等角度去思考。教师还可设计这样的问题:“通过这 三次拜访,刘备和诸葛亮的心态发生了什么变化?”以 此引导学生关注两位主角在故事发展过程中的心态变 化,从而使学生更全面地理解人物的内心世界。

(二)学生思考与讨论

阅读完成后,学生迫切地希望与他人分享自己的 见解。此时,教师可按照计划,将他们分成小组进行讨论。

小组内的学生热烈地交流着自己的观点:“从刘备 的言行可以看出他坚韧不拔、礼贤下士的性格特点, 这也是他能够三次上山的原因;而诸葛亮则被描绘为谨 慎、智慧,前两次拒绝出山是为考验刘备的诚意和对 天下大势的考量。”学生在讨论中还注意到刘备与诸葛 亮之间微妙的关系变化,从开始的陌生到后来的深厚 情谊,其中的转变也体现了两人性格的碰撞与融合。

通过深入的讨论,学生不仅对《三顾茅庐》的故 事情节有了更清晰的认识,还学会了如何从文本中提 炼信息,如何根据人物言行推断其性格特点和动机,以 及如何从微观和宏观的角度分析人物间的关系。这样 的教与学的方式不仅锻炼了学生的阅读能力,还提高了他们的分析与沟通能力。

(三)教师引导与深化

当小组讨论告一段落后,教师应认真倾听各组学 生的讨论结果,认真记录学生的观点,时刻准备为学 生提供进一步的引导。教师的点评应犀利而中肯,针 对每组学生的观点一一评析,既要表扬学生思考中的 闪光点,又要指出他们在理解过程中存在的偏差。

为了更好地帮助学生深入理解文本,教师可以巧 妙地引入历史背景。教师可先向学生详细介绍三国时 期的社会环境:那是一个战乱频发、英雄辈出的时代, 各方势力都想争夺天下霸权。这样的时代背景为分 析《三国演义》中的故事情节和人物形象提供了丰富 的素材。

然后,教师可以进一步分析当时的政治局势,揭 示蜀汉、曹魏、东吴三国之间错综复杂的关系。教师 可以讲解三国之间的联盟、战争和外部斗争,以及各 方势力内部的政治斗争和权力争夺。通过教师的讲 解,学生可以更深入地理解《三国演义》中政治、军 事斗争背后的动因。

在这样的背景下,教师可以让学生重点关注刘备 和诸葛亮的每一个决策,并分析其重要性和动机。教 师可以引导学生思考“为什么刘备要选择蜀汉建国” “为什么要联合孙权抗击曹操”“为什么诸葛亮要南征 北伐”等问题。通过这样的分析,学生可以更深入地理解《三国演义》中主要人物的形象和性格特点,以 及他们的作用和地位。

(四)效果与反思

教师通过应用问题导学法开展教学活动,可以使 学生对《三顾茅庐》的理解更深入。他们不仅能够描 述事件的经过,还能分析人物的性格特点和背后的动 机,进一步理解历史的复杂性和人性的多面性。需要 注意的是,教师应注意到问题导学法的一些局限性。 例如,有时学生可能过于关注细节而忽略整体,或者 由于知识背景的限制而对某些问题的理解存在困难。 因此,在使用问题导学法时,教师要根据学生的实际 情况进行调整和补充,确保学生能够全面、准确地理 解文本。

四、结束语

综上所述,问题导学法在初中语文阅读教学中的 应用,为提高学生的阅读理解能力与思维能力开辟了 新的途径。教师通过精心设计问题,可以引导学生深 入思考、主动探究,结合小组讨论与针对性点评,使 学生对文本的理解更深入、全面。这不仅培养了他们 的分析与推理能力,还让他们学会了如何从更广阔的 历史和社会背景中解读文本,更真切地感受和理解其 中的人物与事件。

参考文献

[1] 赵婷婷.问题导学法在初中语文课堂上的应用研究[J]. 中学生作文指导,2023(15):66-69.

[2] 吉善勇.问题导学法在初中语文教学中的应用[J].语 文天地(初中版),2016(5):34-35.

[3] 陈稚洁.问题导学法在初中语文教学中的应用[J].中 学教学参考,2023(6):4-6.

[4] 孙永贵.浅谈如何在语文阅读教学中培养学生的问 题意识[J].新课程导学,2014(25):66.

[5] 马银萍.问题导学法在初中语文教学中的应用[J].国 家通用语言文字教学与研究,2020(10):42.

[6] 刘新.学案导学法在文言文阅读中的应用[J].语文教 学与研究(综合天地),2015(6):17.