基于教科书情境的高中地理问题式教学策略论文

2024-04-28 10:57:30 来源: 作者:zhoudanni

摘要:《普通高中地理课程标准(2017 年版 2020 年修 订)》(以下简称《课程标准》) 在“教学与评价建议” 部分反复提到问题式教学,提出在解决问题的教学过 程中,教师应引导学生运用地理的思维方式,建立与 “问题”相关的知识结构,并能够由表及里、循序渐 进地分析问题,合理表达自己的观点。

摘 要:新修订的人教版地理教科书增加了丰富的真实情境素材,助力学生在体验真实情境的过程中探究、掌握 地理知识,发展地理学科核心素养。问题式教学是以真实问题情境为依托, 以解决问题为重点,以完成知识建构、 发展核心素养为目的的教学方式。在实施问题式教学时,教师可以教科书情境为依托,引导学生经历提出问题、 探究问题、总结评价、迁移应用的过程, 使其获得良好发展。基于此, 文章以“气象灾害”为例,沿着“创设情境— 提出问题—探究问题—总结评价—迁移应用”的流程,具体论述了基于教科书情境的高中地理问题式教学策略。

关键词: 高中地理,教科书情境,问题式教学,教学策略

《普通高中地理课程标准(2017 年版 2020 年修 订)》(以下简称《课程标准》) 在“教学与评价建议” 部分反复提到问题式教学,提出在解决问题的教学过 程中,教师应引导学生运用地理的思维方式,建立与 “问题”相关的知识结构,并能够由表及里、循序渐 进地分析问题,合理表达自己的观点。问题式教学是 一种以学生为中心,以真实的问题情境为依托,以学 生的合作交流为主要形式,以解决问题为重点,以建 构知识结构、形成学科思维、发展核心素养为目的的 教学方式 [1]。问题式教学的实践原则有三:学生主体 性原则、情境真实性原则、学习探究性原则。有效的 问题式教学可以使学生转变传统的学习方式,将学习 主动权掌握在自己的手中,主动体验多样的活动,积 极与各种各样的“问题”互动。在这一过程中,学生 能够掌握学习内容,增强认知,发展核心素养。

一、创设情境:调动学生探究兴趣

真实情境是地理问题式教学的依托,创设真实情 境是地理问题式教学的第一步。真实情境是指教师将 学生在生活中见到的一些真实事物或现象作为情境创 设的背景。真实情境是为解决现实生活中的问题而创 设的,承载着实质性的学科内容 [2]。创设真实情境的 依据有很多,教材是其中之一。在《课程标准》的指 导下,新修订的人教版地理教科书针对具体的地理教 学内容安排了丰富的真实情境素材。在实施地理问题式教学时,教师可以利用教科书中的素材创设真实情 境,让学生产生熟悉感,并因此产生探究兴趣。

例如,“气象灾害”开篇安排了图片——2016 年 7 月 6 日武汉新华路体育场内的积水,同时用简短的文 字介绍了武汉遭遇特大暴雨侵袭的情况。此内容是真 实存在的,图片中蕴含着清晰的区域背景与人为因素。 学生在体验生活的过程中,或经历了暴雨侵袭,或通 过网络、报纸等途径看到了特大暴雨的相关新闻,积 累了生活认知。在地理问题式课堂教学之初,教师可 以在电子白板上展示教材中的真实情境素材,鼓励学 生观看图片,阅读文字材料,了解武汉的特大暴雨洪 涝灾害。同时,教师鼓励学生迁移生活经验,描述自 己知道的一些地区遭遇的特大暴雨洪涝灾害。如此, 学 生便可轻松地进入真实情境中。教师则趁机提出问 题:“为什么洪涝灾害会如此严重?我们可以怎样应对 洪涝灾害?除了洪涝灾害之外,你还知道哪些气象灾 害?它们会对人类的生产、生活产生怎样的影响?”问 题很容易引发学生的兴趣。尤其,大部分学生能够迁 移已有生活认知,畅谈自己知道的气象灾害。在畅谈 的过程中,一些学生会发现自身认知的不足,由此提 高探究兴趣。在此基础上,教师引导学生走进“气象 灾害”这节课,一起探究常见的气象灾害。

二、提出问题:培养学生问题意识

提出问题是地理问题式教学的第二个环节,重在引导学生提出地理问题,增强问题意识。在问题意识 的作用下,学生可以积极地体验探究活动,不断地观察、 发现,并提出问题、分析问题、解决问题 [3]。教师是 地理问题式教学的引导者,承载着引导学生提出问题 的重任。教师可以真实情境为依托,采用适宜的方式 引导学生提出问题、分析问题、解决问题,推动教学 活动的开展。

例如,在创设真实情境后,教师可以洪涝灾害为 重点,直接引导学生:“关于洪涝灾害,大家想知道什 么?可以从地理角度提出哪些问题?”大部分学生会自 主反思,同时迁移生活认知和地理认知,联想到不同 的问题,如“洪涝灾害是如何产生的?”“洪涝灾害发 生时该如何减少损失?”等。基于学生的良好表现,教 师确定本节课的重点问题为引发洪涝灾害的自然因素 和人文因素有哪些,并以此为基础,引导学生探究。

三、探究问题:学生自主合作探究

(一)学生自主探究问题

学生自主探究问题是指学生发挥主观能动性,迁 移已有认知,分析问题,初步获取问题答案,或解决 问题的思路 [4]。学生通过自主探究问题,可以在建构 初步认知的基础上,活跃思维,锻炼问题分析能力、 问题解决能力等,提高自身的学习水平。对此,在实 施地理问题式教学过程中,教师可以围绕重点问题,提 出相关问题或任务,驱动学生自主探究。

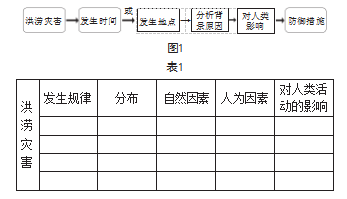

例如,为使学生顺利地解决“洪涝灾害”的重点 问题,教师可以结合教材内容,提出自主探究任务:请 大家根据电子白板上出示的思维导图(如图 1)和表格 (见表 1),分析地理教材内容,提取关键信息,认真总结,了解洪涝灾害的基本情况。

例如,为使学生顺利地解决“洪涝灾害”的重点 问题,教师可以结合教材内容,提出自主探究任务:请 大家根据电子白板上出示的思维导图(如图 1)和表格 (见表 1),分析地理教材内容,提取关键信息,认真总结,了解洪涝灾害的基本情况。

教师要给予学生充足的自主探究时间。在自主探 究的过程中,大部分学生边阅读边思考,将视线锁定 在关键信息上,认真分析、总结,填写表格。在此过 程中,他们可以建构一定的认知,还可以发现自身存 在的认知漏洞,进一步提高探究兴趣。

(二)学生合作探究问题

学生合作探究问题是指学生在自主探究问题后,与 小组成员分享自己的探究成果,发现认知差异之处,就 此展开激烈的讨论,合作解决问题。在实施地理问题 式教学的过程中,教师可以在尊重学生的基础上,为他 们提供合作探究问题的机会,使他们获得进一步发展。

例如,在学生自主探究、填写洪涝灾害表格后, 教师可提出合作探究任务:(1)走进合作小组中,按照低 水平到高水平的顺序,依次展示表格;(2)认真阅读 彼此的表格内容,迁移自主探究认知,发现其中的漏 洞,提出问题,合作解决;(3)在轮流展示、合作讨论 后,向教师提供一份完善的表格。这三项任务清晰、 明确,为学生指明了合作探究的方向。在学生了解任 务内容后,教师将课堂还给他们,鼓励他们在充足时 间的保障下积极讨论。

大部分小组能够依次完成任务。在完成任务 2 时, 他们能自主反思,互相评价,在发现问题后,主动提 问。如有的组员发问:“我们能不能从洪涝灾害的概念 中概括出自然因素、人文因素?”其他组员深受启发,认 真研读洪涝灾害的概念,提取关键信息,如气候、湖泊、 河流、植被、地形等, 就此与小组成员交流。基于此, 有 的组员继续提问:“洪涝灾害发生时,降水有什么特 点?”其他组员认真研读概念,将注意力锁定在“连续 性降水”“短时强降水”,由此归纳出降水强度大、降 水历时短等特点,并与其他组员交流。在认知差异的 作用下,其他组员会补充降水区域、降水量等信息。

在整个合作探究问题的过程中,学生进入“小组 讨论—提出问题—解决问题—讨论—提出问题—解决 问题”的循环状态中,获得理想的任务成果。同时, 全 体学生因此活跃了思维,增强了思维的开放性,锻炼 了问题发现能力、问题分析能力和问题解决能力,提 高了学习效率。

四、总结评价:助力查漏补缺

大部分学生通过经历“发现问题—分析问题—解 决问题”的过程,可以梳理知识,建构清晰的思维逻辑。 但是,受认知水平的影响,学生会存在认知漏洞。帮 助学生弥补认知漏洞是教师的教学任务之一,而总结 评价是教师帮助学生弥补认知漏洞的重要途径 [5]。所 以,在实施地理问题式教学过程中,教师可以组织总 结评价活动,引导学生展示探究成果,并以此为基础, 有针对性地帮助学生查漏补缺,使其获得完善的问题 答案,加深对地理知识的理解。

例如,在学生自主、合作探究洪涝灾害后,教师可以随机抽取一个小组,要求其派代表登台展示。在 展示时,小组代表运用电子白板出示本组的表格,并 具体地讲述相关内容,顺其自然地化身为“小老师”。 教师认真观看、倾听,发现他们的认知漏洞,如“忽 视土壤前期含水量”“融雪洪水”。基于此,教师可以 追问:“干旱、半干旱地区容易发生洪涝灾害吗?”大 部分学生可以快速地回顾干旱、半干旱地区的特点, 将 关注点集中在土壤前期含水量上,由此强化认知。之 后,教师继续依据学生的探究成果进行引导,鼓励他 们完善表格。在教师的引导下, 全体学生不断地分析、 解决问题,完善认知。

在分组完善表格时,教师走到学生身边,认真阅 读表格内容,了解他们的学习情况,并进行引导。如 大部分学生总结的自然因素有:地势低洼、降水强度 大历时长、地面坡度大、土壤含水量大、植被覆盖率低、 河流支流多、河道弯曲、河谷纵向坡度小、入海口狭 窄。立足于此,教师鼓励学生用九个字概述。学生会 分析自然因素,把握不同因素之间的关联,总结出“来 水多 / 急,去水慢,蓄水弱”,并完善表格。

在总结评价环节,学生打破思维定式,迁移课堂 认知,不断地分析、解决问题, 一步步地完善认知,加 深了对所学内容的理解。在整个过程中,学生的综合 思维能力和问题解决能力得到了一定的发展。

五、迁移应用:解决真实情境问题

迁移应用是地理问题式教学的最后一个环节,是 检验学生地理知识、思维等掌握情况,使学生查漏补 缺,获得进一步发展的环节。在地理问题式教学之初, 教师创设真实情境,提出诸多问题。学生可以迁移应 用课堂所学解决真实情境中的问题,也可以迁移应用 课堂所学解决其他真实情境中的地理问题。所以,教 师既可以原有的真实情境为依托,引导学生解决问 题,又可以重新创设新情境,引导学生解决问题。

例如,在“气象灾害”这节课上,教师可先以原 有的真实情境为依托,引导学生解决问题:“武汉为什 么会遭受洪涝灾害?此次洪涝灾害给武汉带来了怎样 的影响?”大部分学生会联想本节课内容,依据武汉地 区的具体情况,分析其遭受洪涝灾害的自然原因和人 为原因,以及洪涝灾害对生产、生活的影响。在学生 自主解决真实问题后,教师可以选取学生代表,鼓励 其作答。在学生作答的过程中,教师和其他学生要认 真倾听。在作答结束后,教师可以鼓励其他学生提出 答案的不足之处和相应的改进建议。在全体学生互动 后,教师可在电子白板上呈现课外资源(关于武汉洪涝灾害的新闻报道、武汉的地形地势图等),具体介绍 武汉遭受洪涝灾害的原因及后果。如此,学生可以拓 宽视野,强化已有认知,提高区域认知能力。

接着,教师可在电子白板上出示教科书中的“贵 阳望谟‘6 ·6’山洪灾害”内容,以及贵阳望谟的地 势地形图、基础建设文字资料等,鼓励学生走进新情 境中,迁移应用课堂认知解决新问题(贵州望谟遭受 山洪灾害的原因有哪些?山洪灾害给贵州望谟带来了 怎样的影响?)。在真实情境中, 学生迁移地理认知,认 真分析贵州望谟的地势地形图、降水特点、河流分布 特点等,总结自然原因和人文原因,同时从教科书的 情境资料中提取重点信息,概括山洪灾害的影响。在 学生自主解决问题后,教师可以组织讲评活动,帮助他们强化认知。

六、结束语

总之,教科书情境为高中地理问题式教学提供了 助力,便于教师减轻创设真实情境的负担,集中精力 引导学生发现、提出、分析、解决问题,借此使学生 循序渐进地掌握地理知识,顺其自然地锻炼多样能 力,发展地理学科核心素养。高中地理教师要将问题 式教学作为地理教学“工具”。在实施地理问题式教 学时,教师要善于运用教科书的情境素材创设真实情 境,继而联系具体的地理教学内容,采用恰当的策略 引导学生提出问题、探究问题,建立一定的认知,并 以此基础,及时组织总结评价活动和迁移应用活动,帮助学生查漏补缺,提升素养发展水平,实现问题式教 学的价值,从而提高高中地理教学的质量。

参考文献

[1] 徐岩妹.基于地理实践力培养的高中地理实验问题 式教学研究[D].海口:海南师范大学,2023.

[2] 黄颖.高中地理问题式教学的现状及有效性研究[D]. 重庆:西南大学,2023.

[3] 张宇.基于深度学习的高中地理问题式教学设计与 实施研究[D].贵阳:贵州师范大学,2022.

[4] 范宗贞.基于区域认知素养培养的高中地理问题式 教学优化研究[D].济南:山东师范大学,2022.

[5] 王凯旋.基于问题式教学的高中地理实践力培养策 略研究[D].武汉:华中师范大学,2022.