跟着《鸿门宴》学习人物形象塑造之法论文

2024-04-22 14:14:38 来源: 作者:xieshijia

摘要:《鸿门宴》作为《史记》中一个极为精彩的片段,不仅在一定程度上还原了历史现场,给人带来阅读的快感,同时还为我们的写作提供了很多启发,尤其是在人物形象的塑造上。作者借助精彩纷呈的细节刻画、独具匠心的留白艺术、别有巧思的称谓使用、大量有效的纵横对照,以及巧妙合理的矛盾冲突,让一个个历史人物穿过岁月的风沙,再次鲜活了起来,这也为学生的记叙文写作提供了一个很好的范本。

[摘要]《鸿门宴》作为《史记》中一个极为精彩的片段,不仅在一定程度上还原了历史现场,给人带来阅读的快感,同时还为我们的写作提供了很多启发,尤其是在人物形象的塑造上。作者借助精彩纷呈的细节刻画、独具匠心的留白艺术、别有巧思的称谓使用、大量有效的纵横对照,以及巧妙合理的矛盾冲突,让一个个历史人物穿过岁月的风沙,再次鲜活了起来,这也为学生的记叙文写作提供了一个很好的范本。

[关键词]《鸿门宴》;细节;称谓;留白;对照;冲突

新丰鸿门的千古一宴,留下的不仅仅是无形的“硝烟”,还有太史公由此书写的奇文《鸿门宴》。虽然它只是《项羽本纪》的一个片段,标题还是教材编者所按,但每次与学生共赏此文时都不由拍案叫绝,文中各色人物粉墨登场,不论着墨多寡,每个出场人物都做到了惟妙惟肖。而反观我们学生的作文,笔下之人不是干瘪无神,就是夸张失真,令人费解。

当然,一味苦恼并不能解决问题,此时的我们不妨再带着学生穿过历史的长河,再次重新认真钻研一下《鸿门宴》,按图索骥,也许能够寻求一些突破。

一、在一笑一颦中勾勒雏形

要想真正了解一个人,我们一般需要经历由外到内的有序过程。初见时,由其人外在的形象猜测人物的身份和性格,再慢慢由他表现出来的谈吐和行为考量人物的个性,有时还要借助他不经意的处事细节去衡量他的真实品行。在《鸿门宴》中,司马迁总体上也是顺着我们认识人物的基本方法展开人物形象塑造的。

(一)外貌、动作、心理等描写

刻画人物形象最常用的方法不外乎是语言、动作、神态、心理等细节的描摹,《鸿门宴》中最不缺乏的就是精彩的细节描写。

如项伯夜寻张良,劝其离开时,张良铿然有声地回答:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。”只有寥寥数语,却简洁有据,从这铿然有力的回复中我们读到了张良的忠心耿耿、行事仗义。

再如当项羽听闻刘邦“欲王关中”后,司马迁只用了短短两个字就将箭在弦上,不得不发的紧张之态渲染了出来,这二字便是“大怒”。“怒”字绘其神态,表现人物最真实最饱满的情绪,而“大”此时作为程度副词,言其怒的程度,简单二字就将项羽怒火中烧之态展现了出来,其他毋需多言,一个性格急躁的将军形象便跃然纸上。

综上,我们不难发现司马迁在落笔之时并没有苦心孤诣地去找寻标新立异的细节,笔下所描的也无非都是些常人常态,但又偏偏是这些看似不轻意的小设计,都是人物当下最真实最能体现个性的细节,因此,太史公才可以举重若轻,淡淡几笔便达到了事半功倍之效。

对学生而言,文笔上自然没有司马大人那般老到,在对细节进行抓取时又容易眉毛胡子一把抓,什么都写,什么都舍不得放,最终让读者“溺亡”于一堆啰唆的描写中,根本无法快速抓住人物最核心的特质,费力又不讨好。此刻我们不妨静下心来,向司马迁学习,在生活中仔细观察,在场景中用心甄选,最终选定最能打动人心的典型细节,并将其细细描摹,使人物的独特气质得以凸显。

(二)留白

当然关于细节的刻画,除了在选择上缺乏典型性之余,我们的学生即便把握住了人物相对独特的一面,可是一旦下笔,人物又总是容易缺少一点韵味。这又是为什么呢?那是因为他们在刻画人物时,会对好不容易锁定的特点“穷追不舍”,极尽描写之能事,反复言及。究其原因,就是他们有一种错误的认识,认为只有不断重复才可以充分突显人物特点。

如某生在作文中对曾经的自己进行了如下描写:她背着破破烂烂的书包,穿着不合身的长衣长裤,裤子上还缝着密密的补丁,扎着半长不短的马尾辫,活脱脱像个从山里跑出来的野孩子,女孩却盛着满脸的微笑,邀功似的将一张皱巴巴的奖状送到老人身边。单看这个片段她确实抓住了比较典型的外形特征,让我们看到了一个“人穷志不短”的女孩,但当类似的外貌描写周而复始地出现在后续的文本中时,我们不禁产生了厌烦之感,这般架屋叠床,好似逼迫着我们不断反刍隔夜饭,着实败坏了兴致。

反观《鸿门宴》,其中的核心场景,作者自会细细打磨,把各色人等的各种反应一一呈现,而辅助场景中除却必要情节,其余则适当留白,留下足够的想象空间,反而使得人物形象不会因为着墨过多而出现“狰狞”之态。

比如当范增分析完沛公种种称霸迹象后,作者并没有再次描写项羽的反应,因为如果再做刻画,在当时的情境下,无非就是复制“大怒”的神情和“击破沛公军”的嘶吼,一则重复了前文的内容,二则也显得呆板,倒不如在既定基调下留下一定的想象空间,让读者自己品。

(三)称谓

当然,除去以上两点,《鸿门宴》中还有一个细节上的亮点,那就是在人物称谓上也有很多细致的打磨,这也在一定程度上让作品多了更多耐人寻味的地方。

我们可以发现项羽的部下都称其为“君王”“大王”,这样的称谓足见项羽的自负和实力,他不仅自我默认,当然也是当时公认的最强者,不然史料中不会出现“项王”和“沛公”之别了。

在刘邦这里,称谓就更值得推究了。比如刘邦面对项羽时,将两者的关系定义为“臣与将军”,我们知晓古人自称“臣”,那是谦称,认为对方高于自己,表示了恭敬之意,所以面对真正的强者,刘邦并没有逞一时之勇,而是能屈能伸,不露痕迹地表现出谦卑之意,让项羽心安理得地接受了他的道歉,渡过眼前的难关。而当他在自己的营帐中,张良等人称其为“大王”,这其实已经暗藏了分庭抗礼之心,刘邦的勃勃野心也在这称谓中表露无遗。当然还如刘邦对待张良,初称张良为“君”,后托命于张良,使其善后之际称其为“公”,由“君”到“公”,称呼愈发恭敬,也显示出了刘邦善拢人心的性格特点。

由此我们可以发现,从称谓的变化中,我们也是可以看出人物形象特点的,所以在写作时我们不能再将称谓作为一个一成不变的简单符号,而是要结合人物形象塑造的需要进行推敲打磨。

高中生对社会已有一定的认识,因此在作文中也会涉及一些社会问题的讨论,那尝试运用人物在不同场合切换称谓的方式来塑造人物形象也不失为一种好方法。当然除了直接借用,我们还可以注意到称谓的变化往往也伴随着叙述视角的切换,这也可为写作提供一个新的视角。

二、在对照比较中彰显特色

对照可以指人或事物相比、对比,就是把两种相差、相反、相关的事物,或同一事物相差、相反、相对的两个方面,放在一起加以比照,使之相反相成,以更鲜明地表现事物特征。

变化发展是人之常态。所以在群体活动中、在成长变化中塑造出来的人物形象才能做到真实可信,有血有肉。

(一)横向对照

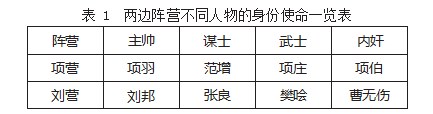

横向对照,就是同类的两个或两个以上的事物进行的比较。通过对项、刘两大阵营的分析,不难发现,司马迁在本文出场人物的选择上是独具匠心的,文中的人物根据其身份使命的不同主要分为以下四类(见表1):

就以项羽和刘邦为例,同为主帅,面对谋士的建议,刘邦首先是很警觉地确认张良与项伯的关系,在确信二人仅仅是旧交之后,便对张良十分信任,认真听取对方的有效意见,但项羽对待范增的准确分析,未能认真考量,很轻易地就被敌方说服了。面对武士的出击,沛公抓住时机,紧急脱身,项王则视而不见,错过了击杀敌手的最佳时机。面对自己阵营中的细作,刘季绝不拖泥带水,回到大营第一件事就是“立诛曹无伤”,一个“立”字足见其杀伐果决,而项籍却对项伯的所作所为熟视无睹,任由他毁己长城,可悲可叹……通过这样的重重比照,汉高祖机智权变、善于用人、当机立断的形象跃然纸上,相较之下,楚霸王则显得骄矜优柔、不善用人、缺乏政治远见。同事不同策,高下立见,人之本性暴露无遗。

(二)纵向对照

纵向对照是指对一个事物的历史、现状,乃至未来进行的比较。换言之,我们不能用静止的观点来看待万事万物,人也是不断成长变化的。

我们就以项伯为例来窥探一二。当项羽大怒,欲挥师直捣汉营时,文中虽未直接再现项伯的态度,但我们可以推知他并未持反对意见,至少他心里并未将沛公看作是“友”,因为他当夜来到汉军大营时,并没有直接去向刘邦告密,他只是单纯地想营救昔日于他有恩的张良,此时的他在读者眼中还是个有情有义的汉子。而当刘邦完成“诚意满满”的辩白,并和项伯约为婚姻后,项伯竟然真心相信了敌人,并且还语重心长地劝告对方“旦日不可不蚤自来谢项王”,在这样的前后变化中,我们看出了项伯在政治斗争中的单纯。如果仅止于此,我们还可以认为项伯是忠于项王的,他仅仅是因为警惕性过低而上了敌人的当。但当我们看到项伯急急起身,以自己的血肉之躯为刘邦挡下项庄暗藏杀机的长剑时,我们知道他已经为昨夜刚认下的姻亲背叛了自己的主人,为了所谓的小义背弃了大忠。

通过项伯对待刘邦态度的变化,我们拨开重重迷雾,看到了项伯灵魂深处的丑陋,他的错误抉择固然一定程度上是由于斗争经验的不足,但是人性深处的自私自利恐怕才是酿成此苦果的真正原因。

由上可以发现,当我们指导学生写作时,就应该提醒他们不要仅仅拘泥于就事绘人,还可以尝试在横向和纵向的比照中刻画出人物的特性,使得人物形象立体而深刻。

三、在矛盾冲突中精雕细琢

(一)外部冲突

外部冲突既包括特定人物之间的冲突,也包括人物与环境之间的冲突。在《鸿门宴》中,外部冲突数不胜数。比如当时如火如荼的反秦斗争就已经构成人和环境的冲突,而这样的大背景下,人物之间的冲突更是不胜枚举,刘、项之间的霸位之争是全文最核心的人物之间的冲突。一个居高临下,以为胜券在握,一个隐忍不发,暗中图谋未来,两者的形象就是在冲突中越磨越明的。

除此之外,即便是阵营内部也存在着诸多冲突,如项羽和范增一开始同仇敌忾,立志铲除沛公,但在刘邦的一再示弱后,项羽被打动了,放走了刘邦,收下了白璧,而范增不仅始终想置刘邦于死地,最后还拔剑击破沛公相赠的玉斗,有一种不死不休的切齿之感。诸多细节都在暗示一场鸿门宴,让原本目标一致的两个人出现了分歧,范增甚至在最后发出“竖子不足与谋”的悲叹。这两位人物之间的冲突在主线背后徐徐展开,在这暗藏的冲突中,我们发现了项羽的优柔寡断、率直轻信,也在范增的深谋远虑之外,看到了他越俎代庖、妄自尊大、口不择言、急躁易怒的性格缺点,而这样的内部冲突恐怕也是西楚霸王走向灭亡的诱因之一吧。

矛盾冲突往往呈现剑拔弩张的态势,人在情绪较为激动时,最容易暴露自己的真性情。有时即便面上克制着不直接表现出来,但内心的真实情感总会在言行举止中无意识地被传达,此时人物的处事细节最能帮助我们看清一个人最真实的内心。

(二)内心冲突

内部冲突即内心冲突,相较于外部冲突还需要观察比较,人物的内心冲突是最直接的自我剖析,透过文字,读者可以真切地感受到人物波澜壮阔的内心世界。

从刘邦知晓项羽计划后的“大惊”,到面对张良就悬殊实力的质问后的“默然”,我们读到了一位野心家的不甘,而又无可奈何后的慌乱,但很快他调整了心态,俯首做小,无论是待他还算客气的项伯,还是倨傲的项王,抑或始终想置其于死地的范增,他都强忍不安,毕恭毕敬,鸿门宴上战战兢兢,出逃之时紧张急迫,这些心理状态在文中皆有据可循。只是因为中西方文学写作模式的不同,司马迁没有将这一系列心理活动如《哈姆莱特》般展开,同样运用了留白的手法,但由前文的“大惊”和“默然”,我们也可以揣测出后续的一二。可以想见汉王的内心一定走过了一段焦虑慌张、惊心动魄长路,但他最终反败为胜,从中也足见其知人善任、从善如流、能屈能伸之特性。

总之,无论是借助外部的冲突,还是依仗人物内心的辗转,都可以一边揪着读者的一颗心,一边让人物形象以最真实的状态活跃起来,进而留给读者最多的思考。平时我们的学生总觉得自己的作文平淡如一杯白水,其实如果可以将故事里的内外矛盾充分挖掘,任何小事或显或隐都会有扣人心弦的矛盾之处,教师就应该指导学生将外显或内隐的矛盾放大,在碰撞中让人物个性熠熠闪光。

参考文献:

[1]雅敏.矛盾冲突凸显人物形象——向名家学写记叙文之设置矛盾[J].课外语文,2014(Z2):45-47.

[2]陈晓依.从人物观念和行为品质的矛盾中刻画人物形象——谈司马迁《鸿门宴》的艺术手法[J].名家名作,2020(11):118-119.

[3]王宁.部编本高中语文必修教材小人物形象教学研究[D].无锡:江南大学,2022.

[4]冯巍.对照赏析人物形象——《鸿门宴》教学设计[J].新课程学习(下),2013(6):42-43.