PDSA 视域下践行英语学习活动观的课例研修论文

2024-04-22 09:55:29 来源: 作者:xieshijia

摘要:实现核心素养总目标的重要途径是实施英语学习活动观。本研究以PDSA循环理论为指导,以解决教师践行英语学习活动观中的教学问题为目标,以北京版小学英语教材中的对话语篇教学课例研究为载体,呈现基于学习活动观的对话语篇教学活动设计路径与策略,为教师深入理解与把握英语学习活动观展开教学提供“全视角”,为教研服务教师教学展开“全视野”。

[摘要]实现核心素养总目标的重要途径是实施英语学习活动观。本研究以PDSA循环理论为指导,以解决教师践行英语学习活动观中的教学问题为目标,以北京版小学英语教材中的对话语篇教学课例研究为载体,呈现基于学习活动观的对话语篇教学活动设计路径与策略,为教师深入理解与把握英语学习活动观展开教学提供“全视角”,为教研服务教师教学展开“全视野”。

[关键词]PDSA循环;英语学习活动观;课例研修

一、研究背景

《义务教育英语课程标准(2022年版)》明确提出“践行学思结合、用创为本的英语学习活动观”这一课程理念,秉持在体验中学习、在实践中运用、在迁移中创新,倡导学生围绕真实情感和真实问题,激活已知,参与到指向主题意义探究的学习理解、应用实践和迁移创新等一系列相互关联、循环递进的语言学习和运用活动中。实施建议中强调要“秉持英语学习活动观组织和实施教学”,凸显了其对核心素养培养落地课堂教学的重要指导功能。教师在积极探索中出现了一些理解上的偏差和实践中的问题,如不能准确理解活动观三类活动的内涵特点及三个层级之间的进阶关系,模式化设计三个层次的教学活动等。

教研要以问题为导向,必须找准教师教学实践中的“问题”,并基于课例研究对问题产生的根源进行系统分析,在与教师共研中实现精准突破。当前,区域教研活动通常以课例研修方式开展,但在活动设计和实施中存在针对性和实效性不强等问题。计划—执行—审视—改进(Plan-Do-Study-Act,简称PDSA)循环作为一种通用的质量管理行动框架,因能有效地发现并解决问题,已逐渐在各个领域获得不断实践和发展。

二、核心概念界定

1.课例研修

课例研修是一种以课堂教学为载体的教师研修活动,围绕课堂实际问题,教师进行集体交流、教学实践和反思,从而提高教学水平和能力。课例研修以“课例研究”为中介,既突出“研”的重要性,又强调以研促修,在教师共同构建的研究共同体活动中共融共进。

2.PDSA循环理论

PDSA循环理论是建立在一个组织持续不断完善和研究的假设之上,其循环是不断发现问题和解决问题的过程。其基本结构为:(1)计划(Plan):确定方针和目标,制定活动规划;(2)执行(Do):进行具体运作,实现计划中包含的内容;(3)审视(Study):总结执行计划的结果,并明确效果和查找问题;(4)改进(Act):对审视环节发现的问题进行分析和处理。对没有解决的问题,留到下一次PDSA循环中去解决。

课例研修与PDSA循环理论之间存在着逻辑一致性。遵循PDSA环节既确保课例研究的闭合性,优化课例研修过程中的关键环节,又能利用PDSA循环从整体专题研究质量管理的角度解决研修内容及过程中的问题。

三、实施过程

(一)计划(Plan):整体制定计划,指向践行活动观实践问题的解决

1.多方式调研,梳理活动观践行中的典型问题。

教师研读课标并初步实践后,研修团队通过教师问卷、教学设计分析、课堂观察等方式,收集整理了教师的问题与困惑,主要表现在两方面:一是教师不能准确理解并辨识活动类别,机械套用三类活动及下属九种活动的名称和形式设计教学。另一方面,活动设计与实施不能有效引导学生开展主题意义探究,造成学习过程零散浅表。

2.问题为导向,确定活动观主题研修的总目标。

基于上述问题和区域使用教材特点,以“英语学习活动观指导下的对话语篇教学设计与实施”为研修主题,制定如下研修目标:(1)基于课例活动设计的表现形式及实施成效进行分析,明晰“英语学习活动观”的内涵及活动类型。(2)梳理基于对话语篇引导学生探究主题意义的策略,以解决教学浅层化问题。(3)形成对话语篇教学三类学习活动的设计要点,转化研修成果。

3.团队同协商,规划主题研修的流程和任务。

根据研修目标,组建团队确定研修过程。研修活动遵循PDSA框架,在执行环节开展课例研究。课例研究同样根据PDSA框架,通过教学设计—现场执教—观察研讨—反思总结等环节,力求解决活动观践行中的常见教学问题。

(二)执行(Do):对话课例研究,分析活动观指导下的教与学行为

课例观察研讨是PDSA视域下教师课例研修的中心环节。计划中的课例研究以对话语篇为载体,分析教学是否围绕主题设计了具有层次与梯度的学习理解、应用实践和迁移创新活动,是否引导学生经历了主题意义探究的过程,促进学生语言、思维、文化和策略的综合提升。

第一,计划。结合三类课堂学习活动的设计,以及教师普遍反映对话类语篇活动设计较难实现基于活动引导学生探究主题意义的问题,以北京版《英语》六年级上册第七单元What are the twelve animals?第三课时对话语篇的设计与实施为例展开研究。

第二,执行。一名教师设计并完成教学实施,团队教师自主观摩录像课并结合确定的课堂观察内容进行课例分析,团队共同研讨。

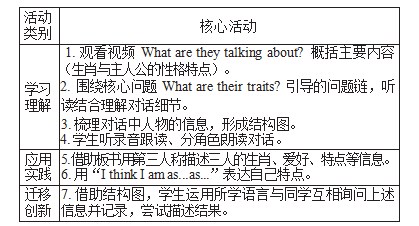

案例背景:对话话题是生肖,侧重信息交流。春节前夕,Mike(加拿大学生)送给Lingling(中国学生)一枚虎年邮票作为新年礼物,两人由礼物谈到了自己、家人的生肖以及与生肖相关联的性格特质。核心语言是as...as...结构。该对话有利于学生理解生肖文化。授课教师确定的学习主题为I am as brave as a tiger.课例实施的核心活动如下表。

观课研讨环节,教师就课堂观察进行分析交流,主要观点如下:首先,教师充分关注了语篇蕴含的生肖文化,设计了借助Venn图先交流后表达的大任务(活动7),体现了迁移创新类活动的要求,但挑战较大,只有部分学生有效完成。其次,从利用图片感知主题和语言,到对大意和细节的两次获取与梳理,再到及时关联信息形成结构化知识的活动,三种活动类型清晰,共同作用,助力主题的建构。对于活动4,部分教师认为是学习理解类,部分教师认为是应用实践类。对于活动7,部分教师认为是应用实践类,部分教师认为是迁移创新类。

第三,审视。对话以信息交流为主,活动设计围绕主题主线,侧重引导学生对信息的获取与整理、交流和表达,但学生语言实践不充分。

首先,整体活动设计引导了学生探究对话内容和主题意义。学生在核心问题What do you know about the gift?What are their traits?引领下,从对话中获得信息,建立关联,理解语言所表达的意义。在借助Venn图描述主人公信息,交流自己与同学相关信息的语言实践中,认识到生肖文化对中国人的积极影响,形成了对主题的理解。

其次,教师对于应用实践类活动内涵的理解及落实不到位。在课堂实践中出现了应用实践类活动缺失、不足,与迁移创新类活动混淆等问题。体现在,一是教师对活动4、活动6的类型界定有争议。活动4中,跟读目的侧重集中获取语言的语音、语调、结构、表意等要素,是基于语篇输入语言知识的过程,可看作学习理解类活动。朗读、复述、表演都是学生内化语言的途径,侧重应用实践类活动中的内化与运用。活动6,内容是表达自我,但过程是模仿主人公,及时实践核心语言as...as...,目的是内化与巩固语言,属于应用实践类活动。二是活动5,借助板书结构图描述主人公信息是描述与阐释活动,教师仅带领全班描述了一遍,立即进入活动6,学生语言实践不充分,直接影响了活动7学生的语言输出。

第四,改进。教师对活动类型的识别、对活动关系的理解、对学生探究活动的设计形成一定认识。下一轮课例研究将基于不同年级、不同特点的对话语篇,持续关注如何设计围绕主题主线的活动以引导学生对主题意义探究。

(三)审视(Study):反思整体研修,实证分析践行活动观问题的解决程度

本次主题研修完整实施了一轮课例研究,PDSA框架促进了课例研究内容的针对性、实施的规范性、结果的实效性,达到了以研解题、以研促修的目的。

围绕主题,教师对课例中具体学习活动设计与实施的特点与不足进行了分析与研讨,加深了对活动观内涵的认识,对对话语篇活动设计的关注点获得了切身体会。

(四)改进(Act):设计PDSA循环,实现活动观主题课例研修的进阶

主持人总结本次PDSA指导下的主题研修活动,明确研修成果、资源和待解决的问题,对研修目标达成度进行评估。目标二、三的达成需要更多教学实践案例的积累和提炼,本次主题研修将成为持续研修的基础。

四、成效与启示

1.PDSA促进践行活动观中教学实践问题解决

依托PDSA研究框架,团队在主题研修科学规划的基础上全程参与,形成了深入课堂,实践中发现真实问题;课例研究,主动建构解决策略;审视反思,检验改进研修的基本循环过程。此过程不仅聚焦了践行活动观中教学实践问题的解决,更加强调了课例研究前的整体思考设计、研究后的效果评估调整,尤其审视与改进环节,使活动观践行中问题的解决有了持续性与精准性。

2.课例研修深化对三类课堂学习活动的认识

本次课例研修引导教师基于课堂实践发现践行活动观的教学问题、解决问题,进而深入认识理论、有效运用理论。不仅促进了教师以活动观为指导优化教学行为的主动实践,还深化了教师对活动观三类课堂学习活动的认识。

学习理解类活动是基于语篇的各种语言输入活动,包括感知与注意、获取与梳理、概括与整合等基于语篇理解意义,感知语言,形成结构化知识的学习活动。活动要能激活学生与主题和内容相关的知识、经验和语言表达,要以核心问题为驱动引发学生探究语篇意义的兴趣,要让学生通过获取梳理的信息或语言进行整理、归纳、总结、提炼等活动理清文本内容的逻辑,在活动中经历形成概念和认知结构的过程。

应用实践类活动是深入语篇的各种输出活动,包括内化与运用文本知识、对新的结构化知识进行新的描述与阐释、分析与判断等活动。活动设计要注重有意义的情境创设,让学生在感受真正语言应用的情境中充分实践,帮助学生将所学知识转化为能力。

迁移创新类活动包括推理与论证、批判与评价和想象与创造等超越语篇的学习活动。活动的课堂实施是在层层铺垫、螺旋反复基础上进行的,是学生在真实情境中发展高阶思维、学习解决问题、形成正确价值观的认知阶段。

3.构建基于对话语篇的教学活动设计策略

一是活动要基于文本解读的内容进行设计。语篇研读要注重对话内涵的挖掘,对话类语篇不只是话轮中不同人物的你问我答,而是体现句子的句意及句际逻辑的语篇内容,传递着对话意图。语篇的处理不要停留在表层,而要将看似碎片化的问答信息拼出结构化的语篇全貌,要对对话文本的话题、文体特征、人物、内容、句际逻辑、对话意图等进行深入分析,帮助学生形成对语篇的整体性理解。通过设计获取、梳理、整合、归类等活动理清文本内容的逻辑,引导学生在理解对话的过程中探究对话的意义与意图。

二是设计有意义的内化活动让学生深度参与。活动设计要引导学生对在学习理解活动中所获取的知识结构内化,帮助学生加深对主题的理解,应用所学语言和知识表达意义。活动要采用个体、小组和班级等多种活动形式,在有意义的情境中让学生充分实践。朗读、复述、表演是许多教师在对话教学中通常设计的内化与运用类活动,但这种类型的活动学生思维参与度不高,要注重引导学生通过分析与判断活动内化所学语言,发展思维能力。

三是创设整体语境凸显对话主题。对话语篇具有很强的情境性,整体看对话语篇更偏重交际功能。教师在带领学生梳理对话内容,识别对话信息的基础上,基于文本语境链接对话双方的人物身份、对话开启的环境背景、对话者讨论的主题等丰富对话的内涵和外延。引导学生在拓展的主题语境中思考新的问题、展开新的对话,引发学生的情感共鸣,促成其真实地表达观点,提升交际能力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]王蔷,钱小芳,吴昊.指向英语学科核心素养的英语学习活动观——内涵、架构、优势、学理基础及实践初效[J].中小学外语教学(中学篇),2021,44(7):1-6.

[3]蒋京丽.以英语学习活动观为指导的教学实践:价值、问题与建议[J].中小学外语教学(中学篇),2022,45(8):1-6.

[4]张妮,穆佳男.基于PDSA循环的教师课例研修模式及应用实证[J].教师发展研究,2023,7(1):63-72.