核心素养下小学数学教学中创新思维的培养论文

2024-04-20 13:54:51 来源: 作者:heting

摘要:创新意识是数学学科核心素养的重要内容,也是学生应必备的基本意识。文章从核心素养下小学数学教学中创新思维的培养意义出发,运用案例分析法,指出教师在实际教学中应通过鼓励、提问、启迪、放权、拓展,引发学生的思考,激发学生的创新思维,使创新思维能力的培养真正助力核心素养的培养。

摘要:创新意识是数学学科核心素养的重要内容,也是学生应必备的基本意识。文章从核心素养下小学数学教学中创新思维的培养意义出发,运用案例分析法,指出教师在实际教学中应通过鼓励、提问、启迪、放权、拓展,引发学生的思考,激发学生的创新思维,使创新思维能力的培养真正助力核心素养的培养。

关键词:小学数学,核心素养,创新思维,培养策略

培养学生的创新思维是小学阶段数学教学的重点环节,也是落实核心素养培养的必要手段。对此,教师应突破传统教育模式的桎梏,重视对学生创新思维的培养,结合小学生的思维发展特征,将创新思维培养贯穿于教学全过程,帮助学生理清数学学习的思维脉络,在创新与发展中形成举一反三的能力,实现核心素养的发展。

一、核心素养下小学数学教学中创新思维的培养意义

数学在培养人的理性思维、科学精神和促进个人智力发展中发挥着不可替代的作用[1]。数学知识与我们的生活实际息息相关,注重对学生创新思维的培养,能够帮助学生用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界,用数学的语言表达现实世界,获得适用于未来生活和进一步发展所必需的数学基础知识,也能够使学生在思维的指引下不断进步成长。创新思维是学生学好数学的重要保障,更是核心素养的重要内容。在小学数学教学中,教师重视对学生创新思维的培养,能够帮助他们摆脱思维的单一性,使其在学习中不断挖掘自身潜力,在独立思考中探索数学知识的规律。与此同时,教师重视对创新思维的培养也能够进一步落实核心素养的培养目标,使学生在潜移默化中形成举一反三的基本能力,为后续学习初中阶段的数学知识奠定坚实基础。

由此可见,创新有法,思维无法,贵在创新,重在思维。教师应认识到创新思维培养的重要意义,在核心素养背景下,优化教学手段,帮助学生在良好的氛围中获得成长。

二、核心素养下小学数学教学中创新思维的培养策略

(一)鼓励——鼓励学生自主创新

激发学生的思维动机是培养学生创新思维的关键。因此,教师在实际教学中应根据学生的心理特点,创设相应情境,鼓励学生参与创新,使学生在情境中产生思维动机,全身心地参与课堂活动[2]。

以苏教版数学五年级(上册)“多边形的面积”一课为例,本课重点为平行四边形的面积计算方法、三角形的面积计算方法及推导过程。针对本课教学重点,在导入阶段,教师可以利用长方形与正方形面积的推导方法导入,邀请学生观看大屏幕中方格内的长方形与正方形,并求出两组图形的面积。面对此类比较简单的题目,学生可以数出两组图形内的小方格,并将行与列相乘,轻松求得图形面积。在良好的情境下,学生的思维能力可以得到充分提高。为培养学生的创新思维,帮助学生活跃思维,教师可以借助“长方形与正方形的面积推导方法”,顺利引入“平行四边形面积计算”部分章节的内容,再利用大屏幕呈现平行四边形图片,鼓励学生自主尝试计算平行四边形面积。此时,学生发现平行四边形并非整齐占据完整的小方格,运用数方格的方法行不通。这一发现导致学生的思维陷入停滞状态。这时,教师应及时对学生予以鼓励,引导学生打破思维定式,尝试利用其他方法对平行四边形面积进行推理。在教师的鼓励与引导下,学生大胆提出:“是否能够将平行四边形切割,将部分三角形平移到另一边,使其组成长方形,然后再利用数方格的方法计算呢?”针对学生提出的创新想法,教师要予以支持与鼓励,引导学生尝试实践,并帮助学生规范数学语言,引入“割补法”这一面积推导方法。

情境的引入及教师的鼓励,能够充分提升学生的创新思维,激发学生强烈的探究欲望,使学生在探索中实现核心素养的发展。

(二)提问——促使学生举一反三

在传统的教学模式下,部分教师在进行知识讲授阶段,通常会采用机械的灌输方法,一味指导学生进行背诵与记忆,忽视了学生对知识的理解与内化。在核心素养视域下,教师应及时调整教育理念,重视学生在课堂学习中的主体地位,为学生创造积极思维的空间,以数学知识为牵引提出问题,引发学生的质疑与思考,让学生发生思维的碰撞,帮助学生在自主探究中总结知识与经验,实现创新思维能力的发展与提升。

以苏教版数学三年级(上册)“解决问题的策略”一课为例,本课教学目标是引导学生掌握问题解决的方法,形成良好的自主思考及解题能力。教师利用教材第71页内容为切入点,引导学生观察题目线索:“小猴帮助妈妈摘桃,第一天摘了30个,以后每一天都比前一天多摘5个。小猴第三天摘了多少个?第五天呢?”教师先带领学生共同分析题目中的已知条件,即小猴第一日摘桃数量为30,以后每天比前一天数量增加5个。根据题目中数量之间的关系,教师可以鼓励学生尝试利用已有知识解答。当学生完成计算后,教师可以让学生回顾解决问题的过程,并尝试根据题目线索变换题目信息,培养学生举一反三的能力,如:(1)小猴第四天没有按时工作,采摘数为0,总工作天数为四天,那么它一共摘了多少个桃子呢?(2)小猴子一共需要完成400个桃子的采摘任务,它需要持续工作多少天?问题能够进一步激发学生的思维活力,使学生追溯问题解决的全过程。与此同时,在学生解题的过程中,当学生提出一种解题思路后,教师可以用板书记录,并鼓励他们根据题目线索探索多种解法,自主提出问题与同伴交流并解答。

通过问题的导入,教师能够改善传统以自身讲解为主的教学方式,使学生在解决问题的过程中形成举一反三的能力,促进学生创新思维能力的发展。

(三)启迪——启迪学生创新思路

考虑到小学生的思维能力有限,在实际教学中,教师要注重对学生创新思维的启发,帮助学生通过观察、思考、概括,从具象思维转化为逻辑思维,实现创新思维能力的发展。与此同时,在实践过程中,教师也要适当为学生提供方法上的指导,帮助学生理清思路,使学生在探索的过程中感受到数学学习的乐趣。

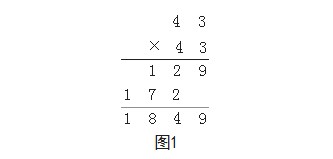

以苏教版数学三年级(下册)“两位数乘两位数”为例,针对本单元中题目43×43,绝大部分学生在计算的过程中会采用列竖式的方法(如图1):

为发展学生的创新思维能力,教师可以突破传统的教学模式,在本道计算题目的解决过程中,采用“十字相乘再相加”的计算方法,引导学生尝试计算。在教师的指导下,学生通过计算发现,此种方法同样也可以得到1849这一数值,且更简便。在教师的启发下,学生发现多种解题思路,如将43拆分为便于计算的40与3,再依次与43相乘,最后将两部分相加。结合学生给出的答案,教师追问,并为学生提供创新思路:是否能够通过减法的形式完成计算呢?学生根据教师的提示,提出了可以将43看作50-7,并列出了43×50-43×7这一答案。在良好的课堂氛围下,学生不仅掌握了两位数乘两位数的基本计算方法,还在教师的指引下,形成了发散思维。

通过及时的指导与启迪,教师能够帮助学生跳出思维定式,使学生探究多种解题方法,在思考的过程中提升自身创新思维能力,落实核心素养的培养目标。

(四)放权——激发学生创新意识

为实现理想的培养目标,教师要及时突破传统教学模式的桎梏,帮助学生摆脱对教师的依赖心理,通过布置任务及应用合作学习模式,引导学生通过与同伴之间的交流与沟通,激发自身思维活力,在和谐的氛围中促进自身创新思维能力的增强[3]。因此,教师要学会适当放权,给学生最大限度的自主探索空间,最大限度地调动学生课堂参与积极性,培养学生核心素养。

以苏教版数学五年级(上册)“多边形的面积”一课为例,教师可以利用教材第28页内容作为本课主题学习内容,引导学生与同伴配合,利用所学知识共同收集数据并探究学校的绿地面积。在活动前,教师先带领学生思考:想要知道学校的总体绿地面积,应先做好哪些准备?根据教师提出的问题,各组成员提出:“需要了解校内草坪、花圃与树木的占地面积。”“需要查找资料或者利用工具实地测量计算面积所需用到的数据。”随后,教师放权,让各组成员自行制订测量方案,并开展实践活动。在探索过程中,组内成员针对不同土地形状进行标记与分类,记录自己所量得的数据与所占面积,并利用照片的形式记录本组成员的测量过程。在对绿地面积进行测量的过程中,组内成员充分表达自己的创新性建议,如将形状相同的三角形花圃拼接为一个正方形,运用割补法将平行四边形花圃设计成长方形以便于计算面积,运用切拼法推导校园内圆形花坛的面积。在激烈的讨论中,学生的思维得到充分拓展,各组成员都提出了本组的方案。

教师通过放权,能够充分凸显学生的主体性,使学生在参与实践活动的过程中形成良好的合作意识。同时,通过合作与交流,学生也能在问题解决的过程中亲身经历实践活动,激发自身创新思维,与同伴共同探寻问题的多种解法[4]。

(五)拓展——培养学生创新习惯

作为教学活动的引导者,教师在培养学生创新思维的过程中,应充分结合小学生的思维特征,改进教学方法,帮助学生顺利完成知识的迁移与运用。教师可以在原有教学的基础上进行延伸与拓展,帮助学生养成良好的创新习惯[5]。

以苏教版数学五年级(下册)“圆”一课为例,在完成本章教学任务后,教师可持续拓展,为学生引入这样一个问题:“一只羊被一根绳子拴在木桩上,四周是肥沃的草场,已知绳子长为4.5米,请问羊最多能吃到草的面积为多少?”新颖的问题充分激发了学生的探究意识,大家纷纷尝试计算。然而,教师发现许多学生的思维陷入停滞状态。这时,教师可及时叫停,展开指导,帮助学生理清解题思路:“羊想要最大范围吃到周围的草,应该按照什么样的方式行进?”根据教师的话语提示,学生发现羊想要吃草应该围绕木桩前进,前进轨迹为圆形。这时,有学生指出:“那么求羊吃草的面积就是求羊前进轨迹圆形的面积了!将木桩看为圆心,而绳子的长度则是圆的半径。”接下来,为培养学生的创新习惯,教师可以对题型进行适当变换,布置课后任务:“要在小羊外圈围绕一组木栅栏,应耗费多长的木头材料?如果不给出绳子长度,只给出小羊周围木栅栏的周长为251.2米,是否能够求出绳子总长?”此类拓展题目能够充分锻炼学生的逆向思维能力,使学生根据线索进行逆向推导。在后续教学活动中,教师在完成每一章节教学后都可以采用此种方式,提出具有深度和延伸性的练习任务,帮助学生逐渐掌握数学知识之间的内部联系,感受到创新的乐趣。

通过拓展,教师能帮助学生及时内化所学,使学生的创新思维能力在训练中得到进一步发展,让学生在和谐的学习生态环境下,通过课内补充及课后练习,养成良好的创新习惯,实现数学学科核心素养的提升。

三、结束语

综上所述,在核心素养背景下,教师应将创新思维的培养列为重要的教学任务,针对学生的思维特点开展训练活动,改变传统机械式的讲授模式,充分调动学生的主观能动性,帮助学生在探索中掌握数学知识规律,发展核心素养,为参与初中阶段数学学习奠定坚实基础。相信在广大教师的共同努力下,切实将新课程改革要求落到实处,小学数学教学将会重新焕发生机与活力。

参考文献

[1]孙蓉.创新思维能力的培养从数学教学开始[J].课堂内外(高中版),2021(47):53-54.

[2]王立艳.浅谈在小学数学教学中培养学生的创造性思维[J].数学学习与研究,2021(30):82-83.

[3]马艳.小学数学教学中培养学生创新意识的原则与策略研究[J].试题与研究,2021(29):165-166.

[4]祁娟.小学数学创新思维意识的培养[J].试题与研究,2023(21):112-114.

[5]李亚东.刍议小学数学中学生创新思维能力的培养[J].小学生,2023(4):130-132.