基于英语学习活动观的小学英语对话教学实践探索论文

2024-04-18 10:46:59 来源: 作者:heting

摘要:对话教学是小学英语教学的重要板块。文章结合课例探讨了教师如何通过创设真实生活情境、以问题为引导绘制结构化信息图等学习理解类活动,促进对话语篇的信息输入;如何通过复述对话、表演对话、核心语言运用等多种有意义应用实践类的活动,促进对话语篇的初阶输出;以及如何通过推断与评价人物事件,结合生活创编新对话等迁移创新类活动,促进对话语篇的高阶输出。

摘要:对话教学是小学英语教学的重要板块。文章结合课例探讨了教师如何通过创设真实生活情境、以问题为引导绘制结构化信息图等学习理解类活动,促进对话语篇的信息输入;如何通过复述对话、表演对话、核心语言运用等多种有意义应用实践类的活动,促进对话语篇的初阶输出;以及如何通过推断与评价人物事件,结合生活创编新对话等迁移创新类活动,促进对话语篇的高阶输出。

关键词:小学英语,英语学习活动观,对话教学

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)提出,教学设计和实施要以主题为引领,以语篇为依托,通过学习理解、应用实践和迁移创新等活动,引导学生整合性地学习语言知识和文化知识,围绕主题表达个人的观点和态度,解决真实问题,达到在教学中培养学生核心素养的目的[1]。对话教学是提高学生语言能力、思维品质、文化意识等素养的重要载体之一。因此,教师要通过对话教学设计具有综合性、关联性、实践性的学习理解、应用实践和迁移创新等活动,促进对话语篇的信息输入、初阶输出和高阶输出,促进知识向能力和素养的转化,提升学生运用所学语言表达真实情感的能力,实现知识的学以致用。

目前,小学英语对话教学存在的主要问题是语言学习内容碎片化,缺乏整体性的输入和输出。具体表现为脱离对话语篇学习生词和句型,难以实现对对话语篇主题意义的整体把握;获取对话语篇的信息停留在浅层和表面,缺乏对信息的加工和处理,未形成结构化知识体系,难以实现对主题的深层认识和价值判断。对话输出活动多是学生朗读或跟读活动,缺乏对学生内化本节课所学核心语言来表达自己的真情实感的引导,难以实现运用所学语言解决生活中的真实问题,不利于学生核心素养培养目标的达成。

针对以上存在的问题,教师开展具有相互关联、循环递进的学习理解活动及应用实践和迁移创新等活动,不仅有利于学生参与对话实践和探究对话语篇主题意义,使学生获得积极的学习体验,还有利于学生成为积极主动的知识建构者,内化所学,形成正确价值判断,理性表达情感、态度和观点,促进核心素养的形成。

本文以上教版英语六年级(上册)Unit 8 Visiting museums中Listen and say板块为例,阐释如何基于英语学习活动观进行小学英语对话教学的活动设计,以期解决小学英语对话教学中的问题,提高对话教学的有效性。

一、设计学习理解类活动,促进对话语篇信息输入和理解

《课程标准》提出践行学思结合、用创为本的英语学习活动观,引导学生在学习理解类活动中获取、梳理语言和文化知识,建立知识间的关联。它强调的是学生对新知和对话语篇的学习与理解。因此,教师要通过感知与注意、获取与梳理、概括与整合等基于对话语篇的学习活动,使学生建构基于对话语篇的新的知识结构,从而达到感知并理解对话语篇表达意义的目的,领悟语篇承载的文化意涵和价值取向。

(一)感知与注意

感知与注意类活动是学生建构新知识结构的逻辑起点。此阶段的学习活动要围绕语篇的主题意义创设主题情境,调动学生的已有知识和经验,并在学生已有的知识和经验与学习主题之间建立关联。在本环节中,教师设计了以下两个感知与注意类活动,使学生初步感知对话语篇的主题意义。

1.播放视频创设语境,感知对话语篇的主题

教师播放了两段视频,先播放与本单元主题“参观博物馆”相关的歌谣视频,视频展示了Alice周末经常去博物馆的经历,包括博物馆参观时间、内容、方式等。在播放歌谣之前,教师让学生带着问题“What does Alice do at the weekend?”思考Alice周末的所作所为,从而初步感知本课主题——参观博物馆。随后,在和学生交流周末博物馆参观经历之后,教师播放第二段视频,并提问:“What is a museum?”视频中整合了各种类别的博物馆资源,学生在视频中感知到博物馆的类型、展品的特点及其所具有的文化价值,唤醒已有的知识和经验,激发参观博物馆的欲望,进一步感知本课的主题意义。

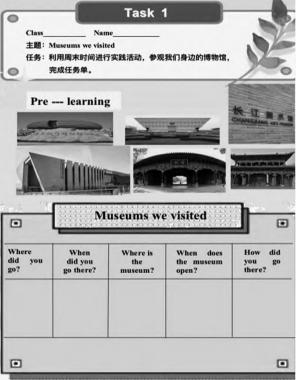

2.运用课前预学单,建立知识之间的关联

教师呈现课前预学单(如图1),让学生根据周末参观博物馆的经历表达和交流参观博物馆时间、地点及去博物馆的方式。此活动激发了学生运用过去式谈论什么时间去了博物馆、去了什么类型的博物馆、如何去的博物馆等相关语言表达,建立了与本节课对话中新语言的关联,即参观博物馆的所见、所闻、所得,为建构对话语篇的新知作铺垫。

本环节中师生对话如下:

T:Boys and girls,did you visit the museums last weekend?

S:Yes,we did.

T:Where did you go?

S:I went to the science museum.

T:When did you go there?

S:Last Sunday.

T:Where is the museum?

S:It's on Jinci Road.

T:How did you go there?

S:By bus.

T:When does it open?

S:It opens at nine o'clock in the morning.

学生通过完成预学单唤醒旧知和经验,借助预学单归纳和梳理出周末参观博物馆前期的主要任务和需要了解的信息,与对话语篇中关于周末参观博物馆见到的展品特点以及个人收获等方面的主要信息建立联系,激发了学习对话的兴趣,降低了对话语篇输入的难度,有利于理解对话的主要信息。

(二)获取与梳理

获取与梳理类活动是学生对语篇内容的整体性把握。这个阶段,教师通过问题引导学生获取对话语篇中与主题相关的信息,初步梳理并理解整个语篇,借助可视化工具梳理语篇信息之间的关联,建构基于语篇的新知识结构[2]。本环节中,教师设计了以下两个获取与梳理类活动,建构对话语篇的主题意义。

1.以问题导听,获取对话语篇的主要信息

有效的问题设计能引导学生进入学习情境,感悟新知,深入学习和深刻理解对话的内容。首先,整体感知对话。初听文本,教师以问题“Who are they in the dialogue?”“What are they talking about”“Where did they visit?”“When did they visit there?”启发学生思考,引导学生整体感知对话信息并回答问题,聚焦本课主题Museums we visited。师生对话如下:

T:Where did Alice and Joe visit?

S:Alice visited an insect museum.Joe visited a car museum.

T:When did they visit there?

S:Alice went there last Saturday.

T:How about Joe?

S:Joe visited there last Sunday.

T:Alice and Joe visited museums last weekend.They love museums.How about you?

在上述教学活动中,教师通过基于对话的事实性问题,使学生获取对话的主要信息,从而整体把握对话的主旨大意。

2.逻辑追问,梳理对话语篇信息之间的关系

基于对语篇主要信息的理解,教师引导学生在感知对话主题的基础上,对语篇的细节信息进行深入理解。教师继续追问:“What did they see/buy?What kinds of insects did Alice see?What is an insect?What did Alice learn at the insect museum?What did Alice buy?”学生在教师的引导下理解了对话的第一个话轮的主要信息,然后在此基础上以同样的问题链和听力策略自主学习理解对话的第二个话轮关于Joe在博物馆的所见、所闻、所得。这样,学生分别获取了有关Alice和Joe参观博物馆的相关信息,比较和分析信息之间的关系,进一步深入理解对话语篇的主题意义,为形成新结构化知识体系作铺垫。

(三)概括与整合

概括与整合类活动能使学生基于语篇形成新的知识结构。对于此阶段的学习活动,教师要以问题为引导,以借助图表、思维导图等为支架,帮助学生梳理和概括对话语篇的各个细节信息,建立信息之间的关联,形成围绕主题意义的逻辑清晰的新的知识结构[3]。

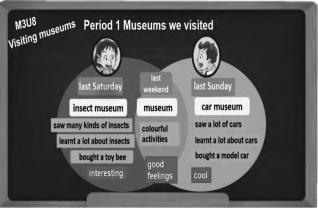

在本环节中,教师以“Why did Alice visit the insect museum?”引导学生探究对话语篇的主题意义,引导学生运用韦恩图概括文本的主要信息(如图2),建立信息之间的关联,提升对语篇的理解能力和概括能力,加深对主题意义的理解。

在上述教学活动中,教师引导学生绘制结构化信息图,不仅有利于学生对语篇内容的深入理解,从而形成基于语篇的新的结构化知识体系,还有利于学生在加工和处理信息的过程中,提升思维品质,探究主题意义,最终实现学科育人价值。

二、设计应用实践类活动,促进对话语篇初阶输出和表达

《课程标准》提出坚持学用结合,引导学生在应用实践类活动中内化所学语言和文化知识,加深理解并初步应用。它强调的是学生对对话语篇的理解并内化之后的初阶输出。在此阶段,教师引导学生基于所形成的结构化知识开展描述、阐释、分析、判断、应用等多种有意义的语言实践活动,内化语言知识和文化知识,能够加深学生对对话语篇主题意义的理解,使学生表达对话传递的内容及所蕴含的意义。

(一)描述与阐释

描述与阐释类活动能使学生基于语篇新的结构化知识,以对话学习中所建构的信息图为支架,组织语言描述与阐释对话的主要内容,开展围绕主题的相关活动,以实现对话教学的初阶输出。

本环节学生以结构化信息图为依据复述对话中Alice和Joe博物馆参观经历,阐释参观博物馆的意义。学生的复述如下:

S1:Last Sunday,Joe visited a car museum.He saw many cars there.Some were old,some were new.He bought a model car.He knew some cars there.That's so cool.He loves museums.

S2:Last Saturday,Alice visited an insect Museum.She saw many kinds of insects.Some of them were beautiful,but some were very ugly.She learnt a lot about them.That's interesting.She loves museums.

S3:Last Weekend,Alice and Joe visited Museums.They saw many kinds of things.They were different.They're interesting.They learnt a lot in museums.They love museums.

学生在描述Alice和Joe博物馆参观经历的过程中,比较了两个人参观博物馆活动体验的异同,阐释了参观博物馆对于两人的意义。可见,学生从机械的朗读或跟读提升到重组语言表达对对话的理解,语言输出方式的变化实现了语言的学以致用。

(二)分析与判断

分析与判断类活动能使学生深入语篇,在理解对话事实信息的过程中分析文本中所包含的主要线索,推断人物特点、对话主旨大意、文本结构等内容。本节课对话中的主要线索是“Visiting museums are interesting.”。因此,教师要带领学生分析博物馆展品的特性,判断展品的属性和特征,深入挖掘博物馆文化内涵及参观的意义。学生通过Look and learn活动,观察讨论回答“What is an insect?”从body parts、legs、wings三方面分析,最终得出结论。师生对话如下:

T:What is an insect?

S1:An insect has 3 body parts and six legs.

S2:Some insects have wings,some insects have no wings.

T:Is a spider an insect?

S:No,it isn't.Because it has eight legs.

在上述教学活动中,学生分析出博物馆有趣的原因在于可以学到很多有趣的东西,可以通过观察图片、阅读文字、比较分析等方式掌握很多知识,丰富自己的学习体验,开阔视野,进一步深入探究主题意义,运用语言表达对主题意义的理解。

(三)内化与运用

内化与运用类活动是指学生巩固和内化所学语篇中的语言、知识结构、价值观等,并在新的情境或新的任务中综合运用语言[4]。在该阶段,教师可以通过任务导学单,引导学生在已有知识和经验的基础上,结合本节课所学的新知阐述参观博物馆的所见、所闻。同时,学生可以从生活情境出发,运用所学语言描述参观艺术博物馆的体验。在本节课的教学中,教师设计了以下两个内化与运用类活动,促进学生内化之后的个性化表达,实现从知识向能力的转化。

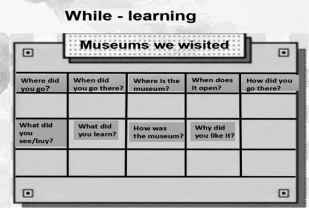

1.完成任务导学单,内化对话语言

基于Read and talk、Listen and say、Listen and complete板块的听、看、说等活动,教师以任务导学单为载体(如图3),为学生口语输出活动提供语言支架,在课前预学单的基础上增加了本节课对话语篇的主要信息。学生结合自己周末参观博物馆的体验,可运用本节课学过的核心语言表达自己的参观经历和体验,内化对话中所学知识和相应的交际策略。

2.创设真实情境,内化对话主题

为了检测学生对对话的新知以及对结构化知识掌握的程度,教师通过创设贴近学生真实生活经验的情境,让学生从新情境出发,运用本节课所学语言表述自己参观博物馆的经历和感受,从而实现表演对话的初阶输出,加深对知识的理解,深化对话主题意义,为在新的语境中运用所学语言奠定基础。学生描述如下:

Last Sunday,I visited Taiyuan Art Museum.It's on Jinci Road.I went there by bus.I saw many pictures there.Some were black and white,and some were colorful.I knew some Chinese ink paintings there.They are so great!I love Taiyuan Art Museum.

在上述教学活动中,学生能基于真实情境运用自己内化之后的语言表达参观博物馆的体验,输出的语篇是基于文本结构化知识的再次转化。学生实现了对对话内容和主题意义的深度理解,促进了语言能力、文化素养、思维能力的融合发展。

三、设计迁移创新类活动,促进对话语篇高阶输出和个性表达

《课程标准》提出,坚持学创结合,引导学生在迁移创新类活动中联系个人实际,运用所学解决现实生活中的问题,形成正确的态度和价值判断。迁移创新类活动强调的是学生运用所学知识创造性地解决新情境中的问题,理性表达观点、情感和态度,是学习对话之后的高阶输出[5]。

此阶段教师要引导学生针对对话所蕴含的价值取向或主人公的态度和行为开展推理与论证、批判与评价、想象与创造等超越语篇的学习活动,使学生从语篇出发,结合真实情境运用所学语言表达自己的观点,加深对主题意义的理解,促进能力向素养的转化[6]。

(一)推断与评价人物事件,深化主题意义

在复述对话之后,教师引导学生根据对话语篇的事实性信息,从学生自己的知识和经验出发推断表层信息背后所隐藏的深层含义,并评价人物的情感、态度、价值观等,挖掘语篇所蕴含的主题意义,实现学科育人价值[7]。如教师向学生提问:“Did Alice like the insect museum?Did Joe like the car museum?Why?What did you do at the museum?What did you learn?Why did you like it?”教师可以通过上述问题链引导学生判断与评价两位说话者的品格并说明理由,从而引导学生体会到博物馆参观的深刻意义,感受历史文化的独有价值,实现学科育人价值[8]。

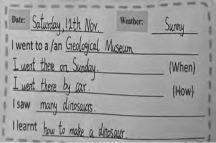

(二)转换新情境并个性表达,拓展主题意义

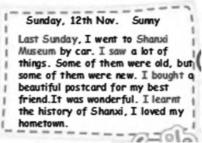

在学生学习完对话之后,教师引导学生转换到真实生活情境中尝试运用日记的文体记录自己的一次博物馆参观经历并进行创造性表达,形成自己的价值判断,加深对主题意义的理解[9]。学生日记如图4、图5所示:

在上述教学活动中,学生能联系生活实际,运用所学语言有逻辑地自主表达自己参观博物馆的经历,发表自己的观点,从而实现语言能力、文化意识、思维品质、学习能力的融合发展,达成素养培养目标[10]。

四、结束语

基于英语学习活动观的对话教学强调以学生参与语言实践活动为主体,以主题意义探究为主线,以问题驱动为出发点,以各类型的结构化信息图为支架,构建语言的输入与输出活动:通过学习理解类活动,促进学生对语篇可理解性的信息输入,有利于学生掌握新知和新的结构化知识;通过应用实践类活动,促进学生内化所学语言进行初阶输出,有利于学生巩固结构化知识,加深对语篇的理解,将知识转化为能力;通过迁移创新类活动,促进学生从文本走向生活,有利于学生在真实生活情境中运用所学语言创造性地表达自己的观点、情感、态度,实现从能力向素养的转化。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]李留建,姚卫盛.例析英语学习活动观在英语教学设计中的应用[J].中小学外语教学(中学篇),2018(11):49-53.

[3]潘玲茜,陈赛赛.英语学习活动观下的小学英语对话教学实践[J].中小学外语教学(小学篇),2023.(2):42-46.

[4]杭燕楠.基于英语学习活动观的小学英语绘本阅读教学设计[J].小学英语教与学,2022(1):15-17.

[5]许维维.基于英语学习活动观的小学对话教学策略[J].英语学习,2023(11):59-64.

[6]潘玲茜,陈赛赛.英语学习活动观下的小学英语对话教学实践[J].中小学外语教学(小学篇),2023,46(2):42-46.

[7]张爱霞.在小学英语对话教学中践行英语学习活动观:以The Spring Festival Is Coming!教学为例[J].河北教育(教学版),2023,61(1):36-39.

[8]蔺晔.情境创设在小学英语对话教学中的有效应用[J].小学生(中旬刊),2024(1):37-39.

[9]张英.基于语篇的小学英语对话教学策略[J].校园英语,2024(1):184-186.

[10]潘琳琳.小学英语对话教学中渗透思维品质培养的实践[J].中学生英语,2023(48):105-106.