“ 食品原料学”课程思政教学的思考论文

2024-04-17 11:01:58 来源:SCI论文网 作者:xuling

摘要:文章从课程思政教学的必要性、课程思政教学的目标、思政元素的挖掘与融入,以及课程思政教学方法的创新四个方面对“食品原料学”课程思政教学进行了思考。

摘要:文章从课程思政教学的必要性、课程思政教学的目标、思政元素的挖掘与融入,以及课程思政教学方法的创新四个方面对“食品原料学”课程思政教学进行了思考。

关键词:“食品原料学”课程,课程思政,思政元素

2020年5月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)指出“全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措”[1]。课程思政是全面提高人才培养质量的重要途径,将思政元素与专业课程相结合,在培养学生专业知识的同时,可提高学生的思想道德水平,培养学生正确的世界观、人生观、价值观,进而达到全员、全程、全方位育人的目标。

“民以食为天,食以安为先。”近年来,食品安全问题频繁出现,危害到人民群众的身体健康和生命安全,还对社会秩序的稳定及中华民族的未来有直接或间接的消极影响。以习近平同志为核心的党中央基于我国经济社会发展需要及人民对美好生活的向往提出了大食物观,即在确保粮食供给的基础上,保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物稳定安全供给,缺了哪样都不行。食品安全问题发生的主要原因是食品原料的安全控制不到位[2],因此只有从食品源头上把好关,才能有效解决食品安全问题。

“食品原料学”是食品专业的一门专业基础课,介绍了食品原料从“农田到餐桌”的全过程,是研究包括畜产品、粮油、果蔬、水产品、特产食品原料等在内的各种食品原料的种类、生产流通、理化性状、营养卫生、品质检验、储藏保鲜及加工应用规律的学科[3]。“食品原料学”课程教材为中国轻工业出版社出版、蒋爱民等主编的《食品原料学》(第三版)。学生通过“食品原料学”课程的学习,能掌握食品原料的基本理论和特征,以及分析检验、安全评价的方法,并且能合理、科学地利用食品原料,以服务食品大健康产业。学生在学习这些内容的同时,需要弘扬中华民族传统饮食文化及食品文化,了解食品行业的发展状况、食品安全和国家的政策,因此将思想政治教育融入课程教学,有助于更好地发挥专业课程的育人功能,实现知识传授、能力培养和价值引领的有机统一。本文从课程思政教学的必要性、课程思政教学的目标、思政元素的挖掘与融入,以及课程思政教学方法的创新四个方面对“食品原料学”课程思政教学加以思考。

一、课程思政教学的必要性

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视培养社会主义建设者和接班人,坚持把立德树人作为教育的根本任务,为中国特色社会主义教育事业发展指明了方向。根据《纲要》精神,高校课程思政建设应以立德树人为根本,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。同时,要紧紧抓住教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”,使各类课程与思政课程同向同行,形成协同效应,构建全员、全程、全方位育人大格局。《教育部高等教育司2020年工作要点》指出,充分发挥各类课程的育人功能,深入挖掘各门课程蕴含的思想政治教育内容,促进专业课与思想政治理论课同向同行,实现价值引领、知识教育、能力培养的有机统一[4]。“食品原料学”课程具有内容丰富且繁杂、知识点零散、行业影响广泛的特点,故传统“食品原料学”课堂教学以教师教授食品原料的理论知识为主[5],以期帮助学生建立系统的食品原料学理论框架,却忽视了对学生爱国情怀、国际视野、职业素养及社会责任感等的培养,以及学生的思想政治教育。虽然“食品原料学”课程内容蕴含大量与职业道德、文化素养、爱国情怀、科研精神、工匠精神等有关的思政元素,但传统课程教学模式并没有特别重视这些元素。因此,在“食品原料学”课程思政教学改革中,教师要坚持以立德树人为本,将思政元素融入课程教学过程,使专业教育与思想政治教育有效对接,使专业课程与思政课程同向同行,引导学生树立正确的三观,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[6]。

二、课程思政教学的目标

“食品原料学”课程主要包括以下内容:一是各种食品原料的介绍(如畜产食品原料、农产食品原料、园产食品原料、水产食品原料等);二是食品原料生产过程中的不安全因素及其控制方法。因此,“食品原料学”课程思政教学目标主要包括以下三个方面:第一,通过讲解各种食品原料的基本理论,引导学生弘扬科学家精神,弘扬中华民族传统饮食文化、食品文化,倡导科学健康的饮食习惯,激发学生对传统文化的热爱之情,增强文化自信;第二,贴近实际,帮助学生建立各类食品原料的感性认知,使学生学会合理、科学地利用食品原料,并引导学生正确认识食品原料与环境保护间的关系,树立保护环境和可持续发展理念;第三,通过介绍食品原料生产过程中的不安全因素及控制方法,引导学生科学理性认识食品安全问题,并关注国家食品安全相关政策法规,增强法律意识,形成遵纪守法、爱岗敬业、诚实守信的职业品格和行为习惯。

三、思政元素的挖掘与融入

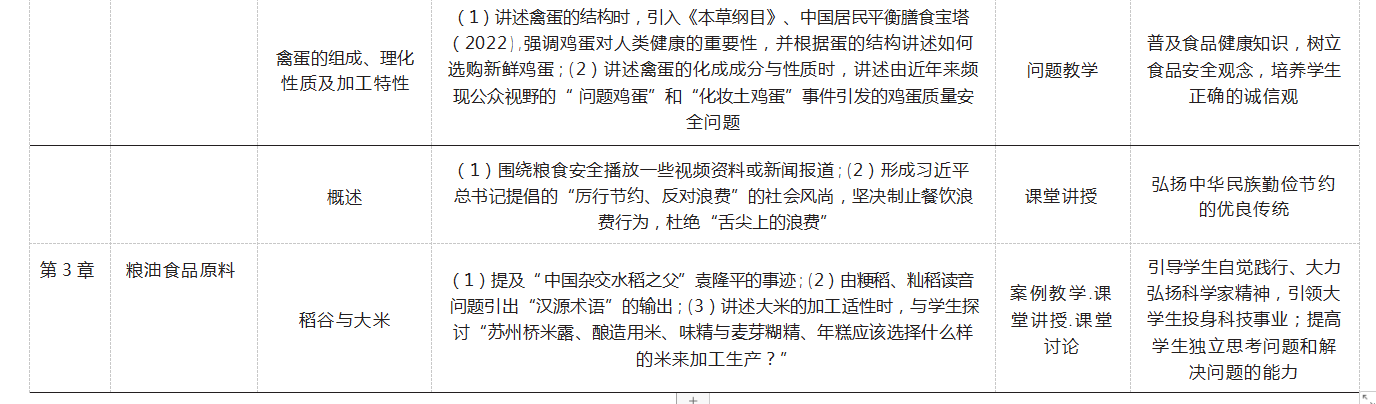

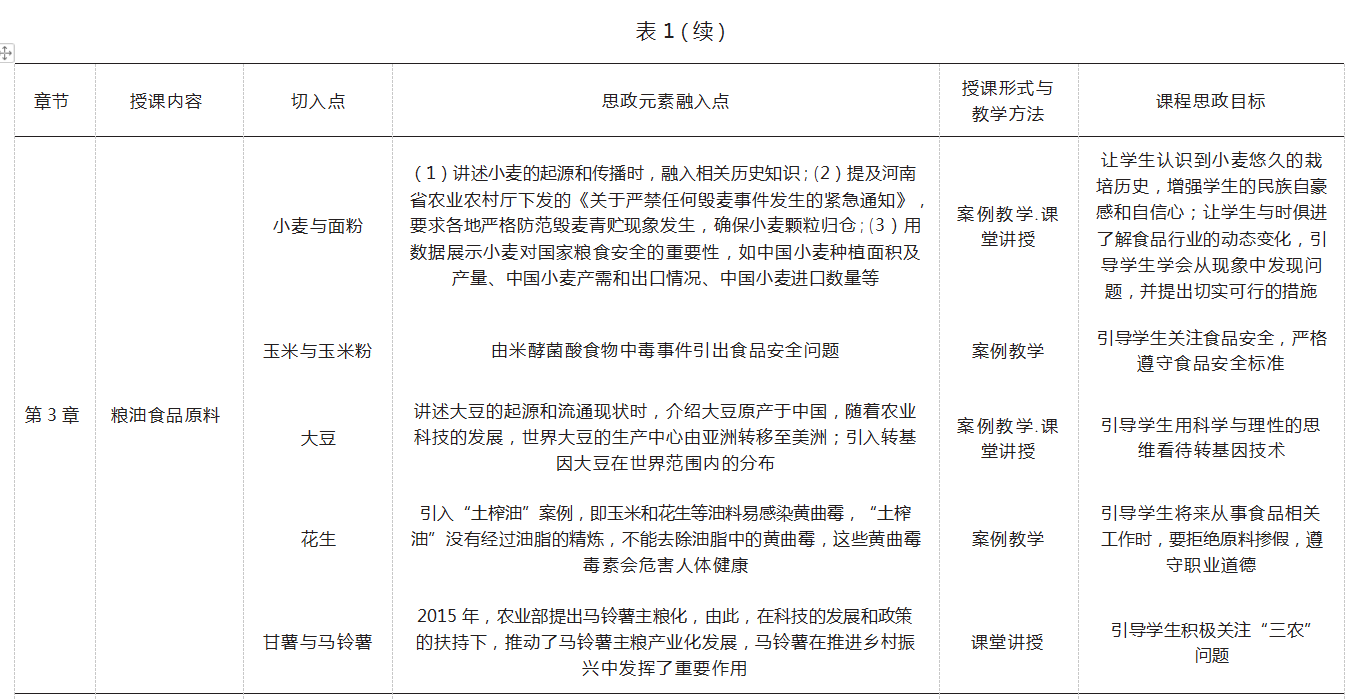

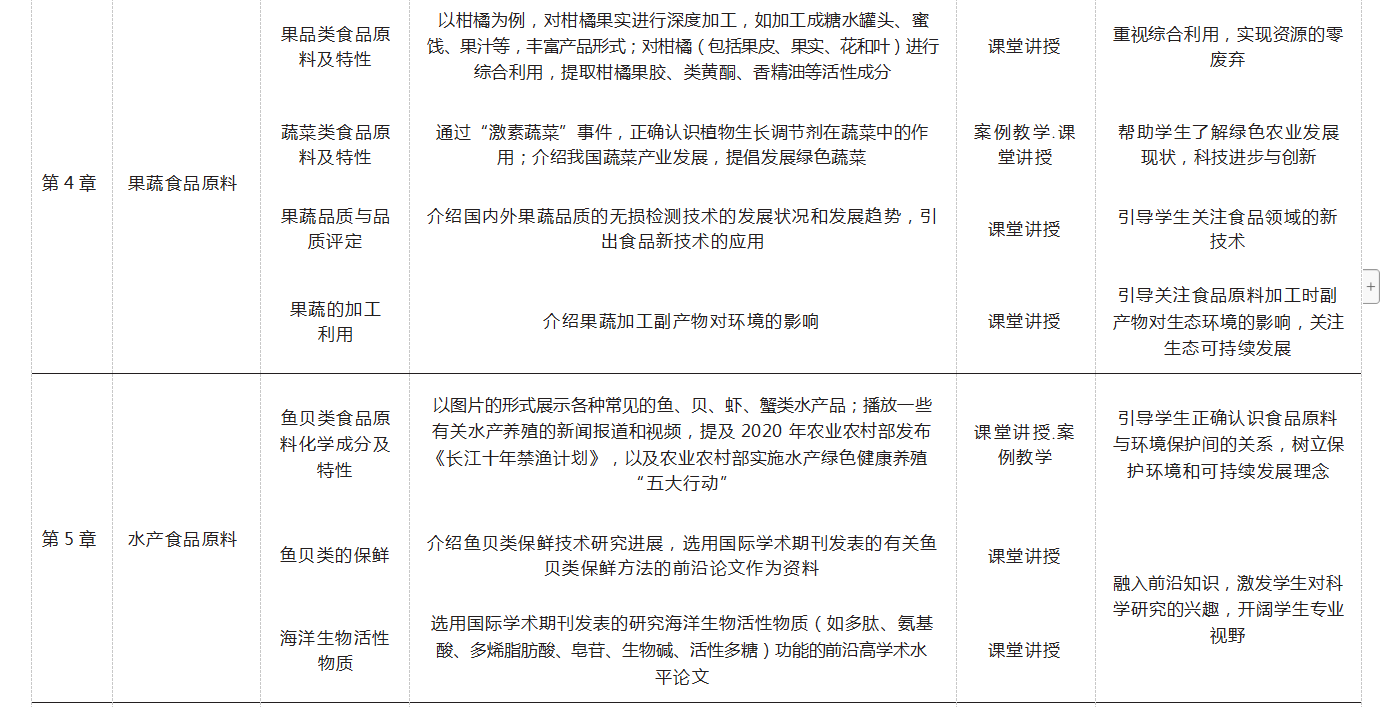

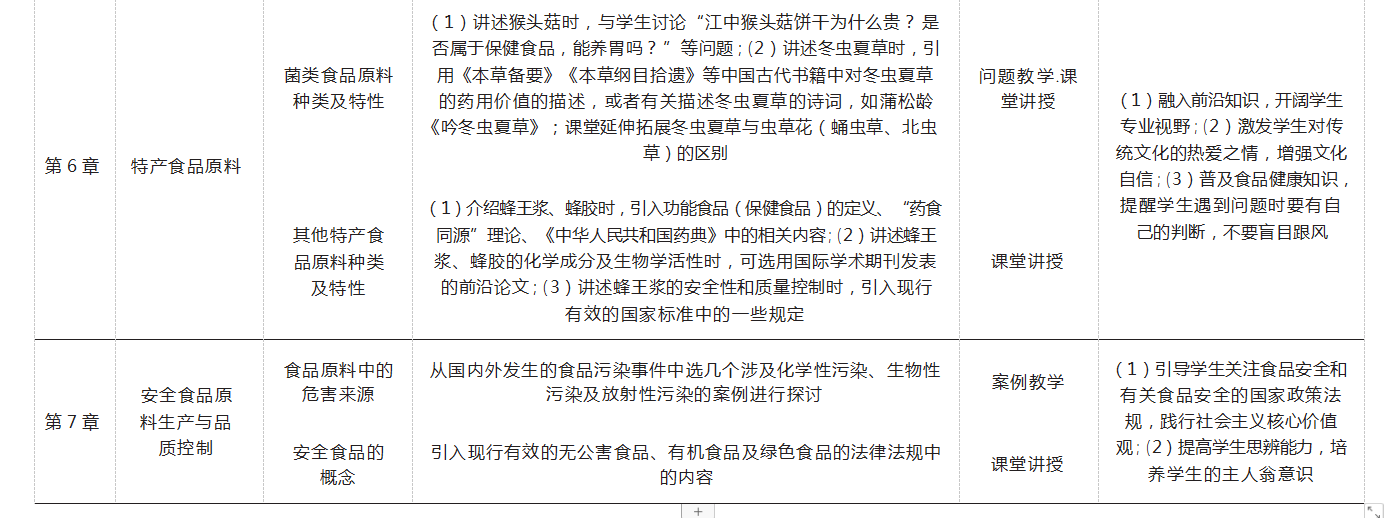

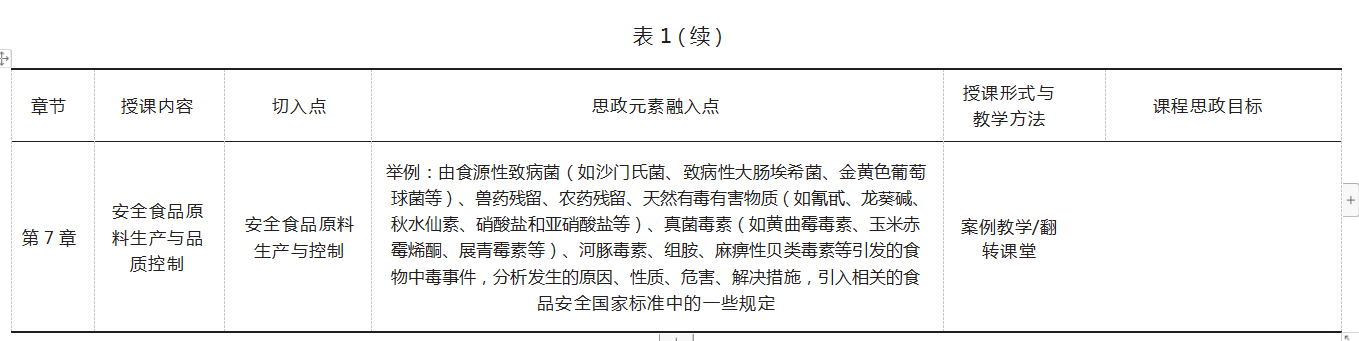

食品原料学与实际生产生活密不可分,蕴含着丰富的思政元素。在“食品原料学”课程教学中,教师要深入挖掘与课程关联的各种德育素材和思政资源,为“食品原料学”课程教学植入新思想,进而建立“食品原料学”课程思政元素资源库。“食品原料学”课程的思政元素一方面要体现历史性,引入历史事件和中华优秀传统文化,以增强学生的民族自豪感和文化自信,另一方面要体现时代性,将人们日常生活实例、食品行业的发展状况、食品安全的热点话题及相关政策法规等有效融入课程教学,以实现该课程的思政目标。“食品原料学”课程各章节知识与思政元素融入的教学设计如表1所示。

“食品原料学”课程内容丰富,知识点较多,因此教师要精心组织教学设计,在课堂教学过程中将思政元素融入课程,并与原有的知识点相契合,从而让教学有故事、有温度。在“第1章绪论”中,教师首先可引导学生畅谈一些脍炙人口的饮食谚语,如“人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌”“早晨起来七件事,柴米油盐酱醋茶”“五谷杂粮身体壮,青菜萝卜保健康”等,由此引出食品和食品原料的重要性,进而阐述食品原料学的定义和研究内容。在讲述食品原料学的研究内容时,教师可借助多媒体,直接以图片、动画的形式展示各种食品原料,清晰指导学生学习食品原料的种类。接着在讲述食品原料学的发展史时,教师可介绍《食经》《食疗本草》《黄帝内经》《齐民要术》《本草纲目》《饮膳正要》等中国古代书籍对食品原料学发展的贡献,以及“药食同源”理论的提出对现代营养学、保健学、新药品开发等发展的贡献,如药食同源物品葛根具有解热、降血糖血脂、抗高血压等生物活性,酸枣仁有镇静、催眠、抗惊厥、止痛等作用。教师将思政元素融入“食品原料学”课程教学,不仅可以丰富教学内容,激发学生的学习兴趣,还能弘扬中华民族传统饮食文化和增强民族自信心。

四、课程思政教学方法的创新

在“食品原料学”的课程教学中,教师要通过深入挖掘课程思政元素,优化教学内容,再结合各章节的教学目标和特点,采用多种教学方法,充分调动学生的主动性和参与性,培养学生的思维能力和创新能力,从而达到良好的教学效果。具体来说,在“食品原料学”课程思政教学中,教师可采用以下方法。

第一,问题教学法。该教学方法以学生为中心,以问题为基础来组织学生学习,旨在提高学生学习的积极性,培养学生的自主学习、探究解决问题和创新等能力[7]。以“第2章畜产食品原料”中的“禽蛋”为例,教师可结合“苏丹红”事件和“化妆土鸡蛋”食品安全事件,提出“蛋黄颜色深的鸡蛋是否营养价值就高呢?”的问题。而学生要通过自学,积极查阅资料、进行讨论,进而获得问题的答案。另外,针对某个问题,教师也可进行连续式提问,如“市场上销售的鸡蛋种类繁多,如白壳蛋、粉壳蛋、褐壳蛋等,我们如何挑选新鲜的鸡蛋?土鸡蛋和普通鸡蛋哪个营养价值高?关于鸡蛋的吃法(煮鸡蛋、煎鸡蛋、冲鸡蛋、茶叶蛋、皮蛋、咸蛋),哪种营养价值比较高?”的问题链,以引发学生的思考和探讨。通过问题式教学,可激发学生的学习兴趣和积极性,引导学生主动寻找问题的答案,理解并掌握相关理论知识,并意识到“食品原料学”课程内容的实用性和重要性。同时,教师可通过对食品安全事件的解读,引导学生树立食品安全观念,培养学生正确的诚信观。

第二,案例教学法。作为一种开放、互动的教学方法[8],教师要以教学目标和内容为基础,组织学生对案例进行分析、讨论和交流等,将案例与教学内容相结合,开阔学生的视野,加深其对知识的理解,培养学生发现、分析和解决问题的能力。例如,“第3章粮油食品原料”中的“小麦与面粉”这一节,教师在讲述小麦的起源和传播时,可融入历史知识。具体内容为小麦起源于西亚地区,是在亚洲大陆西部特殊气候养育下成长的谷物。在10 000多年前,生活在“新月沃地”地区的人类开始驯化和种植野生植物,而谷粒硕大的野生小麦是驯化的农作物之一。考古资料显示,小麦经绿洲通道和草原通道从西亚传入中国。大约3 800年前的新石器时代,小麦被引入河西走廊地区,作为春麦种植,随后经祁连山传入海东和洮河流域,之后进入关中地区,诞生了冬小麦。西汉时期,小麦受到朝廷的重视和推广,开始在黄河及淮河流域种植[9]。教师可引用数据统计结果,包括中国小麦种植面积及产量、中国小麦产需和出口情况、全球小麦出口占比、中国小麦进口数量及金额等,据此说明小麦对国家粮食安全的重要性。通过此案例的讲述,学生能认识到小麦成为我国主要粮食作物的原因,以及其对我国农业生产结构和食物结构的影响,进而能够增强民族自豪感和自信心。

第三,翻转课堂教学法。“食品原料学”课程涉及的内容较多,课时只有32学时,教师在讲授内容时,不可能做到面面俱到,因此可以引入翻转课堂教学,把学习的主动权交给学生[10]。以“第7章安全食品原料生产与品质控制”为例,教师可根据教材内容安排4个专题,即食品原料中的危害来源、安全畜产食品原料生产与控制、安全植物类食品原料生产与控制、安全水产食品原料生产与控制,将学生进行分组,引导其查阅相关资料、进行调研和小组讨论、制作PPT,并参与在课堂汇报、课堂答疑和教师点评等环节,从而让学生得到充分的锻炼。通过翻转课堂,学生能形成较完整的知识网络,拓宽知识面,并了解到各类食品原料在“从农田到餐桌”的过程中产生的有毒物质及危害,进而开始关注食品安全事件和有关食品安全的国家政策法规,增强法律意识,这样能培养学生解决问题能力、团队合作精神和语言表达能力,同时还能培养学生的主人翁意识,达到“润物细无声”的教书育人效果。

综上所述,“食品原料学”课程思政教学对教师提出了新的要求,即教师既要讲好课程原有的理论知识,又要在课程教学过程中适当、适时融入思政元素,并灵活运用多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主观能动性,让学生在掌握食品专业知识的同时,提升思想政治素养,实现课程教学与思政教育协同育人的目标,引导学生树立正确的社会价值观,将学生培养成有理想、有担当、有创新、有能力的高素质新工科人才。

参考文献:

[1]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2023-10-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[2]肖娜,龙伟,冯文文,等.“食品原料学”课程融入思政教学改革实践探讨[J].科教导刊(上旬刊),2019(28):152-153.

[3]刘莹,谢定源,黄文.食品原料学课程思政教学设计探索[J].科教文汇(中旬刊),2021(5):72-74.

[4]教育部高等教育司关于印发《教育部高等教育司2020年工作要点》的通知[EB/OL].(2020-02-20)[2023-10-12].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202002/t20200220_422612.html.

[5]程爽,徐李根,段明财,等.“食品原料学”课程思政结合探究式教学法的探索[J].轻工科技,2022,38(4):153-155.

[6]郑佳然.新时代高校“课程思政”与“思政课程”同向同行探析[J].思想教育研究,2019(3):94-97.

[7]张磊,柳红东.PBL教学法在食品原料学教学中的应用[J].农产品加工,2015(5):79-80.

[8]王光宇,周建新,邱伟芬.案例式教学模式在食品微生物课程教学改革中的探索与实践[J].科技视界,2021(22):35-36.

[9]魏益民.中国小麦的起源、传播及进化[J].麦类作物学报,2021,41(3):305-309.

[10]丁礼贤,黄琪琳,张卓,等.“食品标准与法规”课程思政教育改革思路与实际案例[J].食品工业,2022,43(8):242-244.