课程思政导向下中职语文古诗文 “ 三阵地”教学实践论文

2024-04-17 09:41:24 来源:SCI论文网 作者:xuling

摘要:文章首先阐述了课程思政的内涵,然后说明了课程思政理念对中职语文古诗文教学的新要求,接着分析了中职语文古诗文教学实施课程思政存在的问题,最后提出了课程思政导向下中职语文古诗文“三阵地”教学策略。

摘要:文章首先阐述了课程思政的内涵,然后说明了课程思政理念对中职语文古诗文教学的新要求,接着分析了中职语文古诗文教学实施课程思政存在的问题,最后提出了课程思政导向下中职语文古诗文“三阵地”教学策略。

关键词:语文,古诗文,课程思政,中职

根据《中等职业学校语文课程标准(2020年版)》(以下简称“课标”)要求,古代诗文选读专题旨在引导学生通过阅读古诗文,“体会中华文化的源远流长、博大精深,增进对中华文化思想理念、传统美德、人文精神的认识和理解”[1]。由此可见,古诗文教学是实施课程思政的重要载体,可以帮助学生在理解历史文化及了解古人风骨、精神的过程中,端正世界观、人生观、价值观,激发民族自豪感及爱国情怀,提升文化、道德素养。而这也对中职语文古诗文教学提出了新的要求。

一、课程思政的内涵

课程思政是让各类课程与思想政治理论课同向同行,拓展德育阵地,把立德树人作为教育的根本任务的一种综合教育理念,关系到“培养什么样的人”的问题[2]。课程思政与思政课程不同,是思政教育的教学体系[3]。课程思政要求所有教师在新时代职业教育背景下,落实“三全育人”机制,在所授课程中融入德育,以提升学生的个人道德品质,承担起培育时代新人的重任。

二、课程思政理念对中职语文古诗文教学的新要求

古诗文中蕴含着优秀的中华传统文化,是古人的智慧结晶,是融入德育的良好载体。因此,教师在中职语文古诗文教学中,一是要做到认真研读古诗文内容,充分挖掘古诗文中的思政元素,推动古诗文教学与课程思政协同育人;二是要做到认真提炼古诗文中蕴含的传统美德、人文精神等,并引导学生将其内化为自身的道德素养;三是要做到不断创新教学策略,充分发挥借助古诗文中的中华优秀文化塑造学生美好品质的作用。

三、中职语文古诗文教学实施课程思政存在的问题

(一)实施手段生硬,有机融合不足

当前,中职语文课堂上实施课程思政多是以“一言堂”的形式讲授社会主义核心价值观、工匠精神、劳动精神等,与教学内容有机融合不足[4],与学生的认知、生活等形成割裂感,易激起学生的逆反心理,难以促使学生自觉形成健全的心智、良好的品格。

(二)教学方法陈旧,资源不够丰富

传统的中职语文古诗文教学中,教师一般采用诵读法、引导法等,让学生在共同吟诵中感悟作者的情感、理解古诗文内容,缺乏生动丰富的教学资源,难以给予学生充分的感官刺激,影响了他们的学习主动性。

(三)教学时间不足,德育成效较弱

传统的中职语文古诗文教学中,教师多注重对字词、意象、修辞手法等知识点的讲解,导致学生对古诗文的感知缺乏整体性。同时,因教学时间不足,教师在语文课堂上难以将德育融入多样的实践活动,以致学生无法获得道德素养、文化素养的提升。

四、课程思政导向下中职语文古诗文“三阵地”教学策略

(一)立足语文课堂主阵地,深挖课程思政元素

我国的古诗文中蕴含着古人的处世智慧、奋斗精神、刚毅风骨等,因此在中职语文古诗文教学中,教师可以通过创新教学设计、开展专题教学等途径,有机地融入德育,实现润物细无声的育人效果。

1.深挖思政元素,创新教学设计。第一,设置合理的教学目标,深挖思政元素,培育“准职业人”。合理的教学目标是上好一堂课的前提。因此教师应根据古诗文内容和教学要求慎重设置教学目标,深挖古诗文中的优秀传统文化、古人智慧等思政元素,培养学生对祖国语言文字的热爱之情,提升学生欣赏传统文化之美的能力,使其树立正确的人生观、价值观、职业观。例如,在教学《过华清宫》时,教师可将文化传承与参与目标设置为“学习诗人借古讽今的技巧,理解克制不合理诉求的重要性,形成良好的生活态度、职业道德及职业习惯”,引导学生成长为“准职业人”。

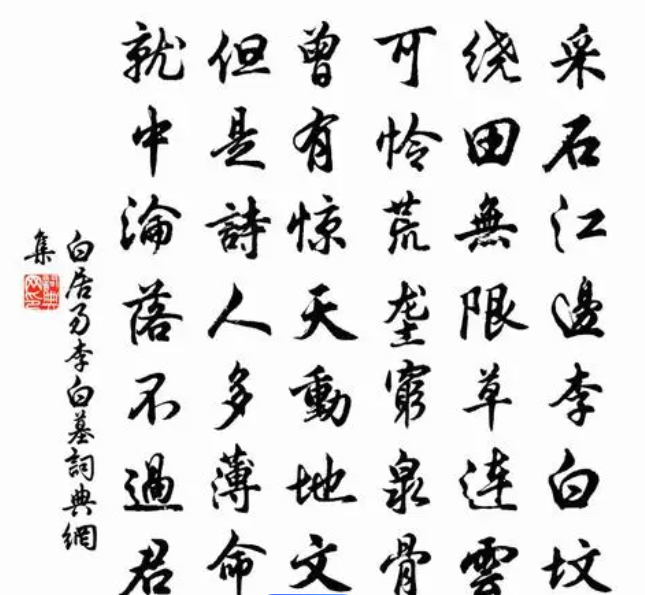

第二,创设恰当的古文情境,引导学生知人论世,提高学生人格修养。为了使学生产生与作者类似的情感体验,教师可运用多种信息化手段创设古文情境,通过感官刺激加深学生的体会,从而使其深刻领悟作者的优良品质。此外,教师还应重视在古诗文教学中将“硬情境”与“软情境”相结合,引导学生知人论世,进入古诗文学习情境。所谓“硬情境”,就是在中职语文第一课堂布置能够营造良好情境氛围的硬件设施。例如,在教学《将进酒》时,教师可借助VR手段再现诗词中“黄河之水天上来”的壮阔场景,让学生身临其境,感受李白“天生我材必有用”的乐观自信和“但愿长醉不复醒”的无可奈何,从而增加面对困难的勇气。所谓“软情境”,则是在以上“硬情境”氛围烘托下,让学生充分发挥主体作用,在活动中努力复刻古诗文描述的情景,理解古人情感。再以《将进酒》为例,在观看VR场景的基础上,组织学生演绎课本剧,扮演诗中出现的李白、岑夫子、丹丘生等人物,使其在角色扮演中更深刻地理解时代背景,更好地与诗人产生共鸣,形成“天生我材必有用”的自信与抱负,提高人格修养。

第三,布置古文赏析任务,品味诗文魅力,提升美学素养。结合具体作品进行赏析是提升学生审美能力的最佳途径[5]。因此,教师在语文第一课堂教学时应教会学生通过寻找关键词、发挥合理想象、赏析艺术手法的方法品味古诗文中蕴含的优秀传统文化和人生智慧,体悟创作者美好的思想感情,从而发挥古诗文的德育功能。例如,在教学《登高》时,教师可按照以下步骤实施,首先,布置通过寻找关键词感受古诗文情感基调的赏析任务,即让学生在吟诵《登高》的首联、颔联时,寻找自然景物的特点。所谓“一切景语皆情语”,学生在赏析这些景物特点的过程中感受到悲凉、凄清的情感基调,可为理解杜甫的人生态度奠定基础。其次,布置通过发挥合理想象领悟作者高尚品格的赏析任务,即让学生根据关键词想象杜甫眼中的情景,领悟杜甫为生命短暂、家国命运而悲的情感,感受作者忧国忧民的情怀。最后,布置通过赏析艺术手法提升美学素养的赏析任务,即让学生赏析《登高》中所体现的沉郁顿挫风格,感悟诗中通过意象渲染出的壮阔意境,理解古诗文的深层内涵,增强文化自信,提升审美能力,从而充分激发学生的家国情怀。

第四,重视课堂实践活动,锻炼语用能力,生成职业素养。根据课标中培养学生“语言理解与运用”素养的要求,要让学生“在具体的生活、学习、工作等语言运用情境中,正确理解与运用祖国语言文字,进行有效的交流与沟通”。因此,在中职语文古诗文教学中,教师应通过开展丰富的课堂实践活动,让学生在实践中内化古诗文的文化内涵,习得良好品质,提升语用能力,生成职业素养。具体实施如下,一是根据古诗文内容开展“诗词串联”“飞花令”“角色扮演”等课堂实践活动,融入课程思政,夯实学生的文学积累,锻炼学生的语用能力。“诗词串联”即选取诗词名句中的关键字词散落放置在十二宫格中,让学生寻找关键字词,尽量说出有关的诗词名句,教师在解析这些诗词名句时融入课程思政,加深学生对诗词的体悟。“飞花令”即让学生在规定时间内说出尽可能多的含关键字词的诗句,增加学生的诗词积累,使学生习得精练简洁的语言表达方式,提升学生的语用能力。“角色扮演”就是让学生在课堂上根据古诗文内容进行表演,使学生在表演、讨论中体会古人的语言艺术,激发情感共鸣,锻炼语用能力,提升职业素养。二是根据不同专业开展为诗配画、活用意象、以诗传情等实践活动,渗透德育,培养学生的职业素养。例如,古诗文常借助鲜明的意象形成画面感,所以教师可以让动漫、艺术设计专业的学生在课堂上边赏析古诗文边为其配画,使学生通过实践,真切感受古诗文的意蕴,习得作者的良好品行,形成健全的人格。又如,诗歌意象具有深厚的文化底蕴,富有艺术美感,所以教师可以让珠宝专业的学生在学习古诗文后,活用意象创作珠宝首饰作品,增强学生对职业的热爱之情,提升其职业素养。又如,古诗文多寄寓着作者的丰富情感,所以教师可以让旅游服务与管理专业的学生借助古诗文传情达意,将古人智慧的结晶运用在导游词中,增强文化自信,提升服务水平。

2.甄选教学内容,开展专题教学。“教材是教学活动的载体和依据,教材的价值取向直接影响着学生的世界观、人生观和价值观的形成。”[6]为了发挥古诗文的德育作用,教师应根据古诗文中的思政元素,将拥有类似精神或相似文化底蕴的古诗文进行“同题集中”,开展专题教学,“延伸教学内容的广度与深度”[7],实现课程思政和古诗文教学实践的无缝衔接[8],让学生在古诗文的学习中提高思想素质,接受高尚精神的洗礼。根据培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的育人目标,教师可从以下两点着手。一是立足作家角度,重组内容。教师可选择一名爱国诗人,将其不同时期的作品组合为“民族精神壮我怀”专题,然后带领学生分析这些作品中独特的个人艺术风格和诗歌意象,使学生体会其不同时期的个人理想与情感异同,厚植学生的家国情怀。同时,教师也可以选择一名有着丰富人生经历的作者,将其不同时期的作品组合为“先贤智慧启我智”专题,引导学生从中习得人生智慧,培养健全人格。二是立足主题角度,重组内容。教师可将蕴含类似思政元素的古诗文进行组合,形成“理想信念铸我魂”“高尚品格伴我行”等专题,引导学生在学习不同专题时,通过环环相扣的学习任务,主动探索古诗文中的思政元素,自觉传承和发扬古诗文中的优秀传统文化,树立远大的理想和抱负。

(二)立足线上平台新阵地,丰富课程思政资源

借助线上学习通平台,能够有效解决传统古诗文教学方法陈旧、教学资源不够丰富的问题。依托线上学习通平台,教师可以在课前为学生提供微课、学习资源包等丰富的教学资源,组织群文阅读,开阔学生的视野,丰富课程思政的内涵。

1.线上组织群文阅读,提升学生文化素养。开展群文阅读能够有效激发学生学习古诗文的情感体验,是实施课程思政的有效形式。基于此,在中职语文古诗文教学中,教师可借助线上学习通平台的优势开展群文阅读活动。具体实施时,教师先在线上学习通平台上以多项选择题的形式向学生发送备选议题,要求学生根据兴趣选择议题;接着教师再从网络资源中整理出与议题匹配且适合群文阅读的文本;随后教师依托信息技术,创设群文阅读情境,让学生以略读、速读、精读等形式展开阅读,并从文章背景、表达手法、人物或故事等角度出发进行比较、归纳、分析,从而积极思考、平等讨论,在线上讨论区交流见解;最后教师再利用PPT软件的思维导图汇总群文阅读的结论。这样在线上组织群文阅读,一是可以有效克服教学时间、教学资源不足的问题,给予学生充分的思考时间,使其调动原有的知识、生活经验来理解、消化古诗文的内涵,有效启发学生的逻辑、辩证、创造等多种思维,使其学会从不同的视角分析问题,提升文化素养,丰富精神世界;二是可以让学生在品味古诗文语言的过程中锻炼思维,体会古诗文中蕴含的情感,陶冶道德情操,实现心灵的升华[9]。概言之,线上组织群文阅读,既能提升中职学生的文化素养,还能达到思政教育的目的。

2.线上提供学习资源,保障课程思政育人成效。根据《教育信息化2.0行动计划》要求,中职语文古诗文教学不能忽视线上平台这一重要的教学阵地。为此,教师需注重建设古诗词线上教学资源。具体实施时,一方面,从国家级、省级平台引用已有的与古诗词相关的微课、学习资料包、题库等;另一方面,定期开发符合学情的古诗词线上教学资料,如将不同年级优秀语文教师讲解古诗词的过程录制成视频,或者将其教案转换成电子版等,由此做好古诗词线上教学资源建设。这样,借助线上学习通平台提供丰富的古诗词教学资源,可让学生深入体验古诗文的文化魅力,汲取其中的精神养分,提升道德素养。需注意的是,不论是直接引用,还是开发古诗词线上教学资源,教师都需要将古诗文中的优秀文化和人生智慧充分展现,这样才能有效发挥古诗文的德育作用,从而让学生将所学运用到日常生活中,实现全面发展。

(三)立足第二课堂活阵地,夯实课程思政育人成效

开辟第二课堂活阵地可以有效解决中职语文第一课堂教学时间不足的问题,并且通过将第二课堂古诗文实践活动教学目标与技能竞赛宗旨、新时代精神,以及不同专业的工作任务相结合,可以实现知识的串联,进而让学生跟随古诗文感受古人对祖国的热爱、对光阴的珍惜、对理想的坚持,抚今追昔,最终通过观点清晰、排版规范美观的视频作业、成果展示等方式,把自己的研究心得表述出来,夯实在古诗文教学中实施课程思政的育人成效。

1.与技能竞赛相结合,开展诗词诵读活动。技能竞赛是全面提升学生技能、提升学生学习主动性的重要抓手,将中职语文古诗文教学与技能竞赛相结合,能让学生在接触大量古诗文的过程中加深对古诗文深层内涵、各个时期时代精神的理解,提升审美能力[10]。近年来,各省教育厅都有组织经典诵读大赛和“中国诗词大会”选手选拔活动。教师应认真研读技能竞赛宗旨,借助第二课堂,采用“以赛促教、以赛促学、赛训结合”的模式,开展诗词诵读活动,这样不仅能全面提升学生的诗词储备量和传承优秀传统文化的能力,还能为经典诵读大赛、“中国诗词大会”的选手选拔活动输送人才。具体实施如下。首先,在校内建立诗词朗诵社,重构古诗文学习专题,指导学生诵读经典古诗文,并通过小组讨论,让学生主动赏析古诗文内涵,学习古诗文中智慧的结晶,提升职业素养;其次,组织诗词朗诵社成员分组诵读不同专题的古诗文,丰富学生的古诗文积累,引导学生互相学习借鉴,营造一个学习古诗词的良好氛围,增强学生学习古诗文的热情和兴趣,提升学生的语文核心素养;最后,将竞赛宗旨融入诗词朗诵社活动,将“中国诗词大会”的题型纳入日常诗词诵读活动,指导学生掌握诗词朗诵技巧,提高古诗文储备量,自觉弘扬中华优秀传统文化。

2.与时代精神相结合,开展读书沙龙活动。虽然古诗文中蕴含着优秀的传统文化,但距今已较为久远,学生在阅读时存在一定的文化沟壑,难以深刻体会古诗文的文化内涵。如果教师在中职语文古诗文教学中忽略了将古诗文内容与社会现象、新时代精神相结合,赋予古诗文新的生命,就难以用古诗文打动学生的心灵,难以用中华优秀传统文化触及学生的灵魂,充分彰显古诗文的德育功能。因此,教师应在中职语文古诗文教学中注重贯通古今,充分理解时代精神,拓展教学内容。具体实施时,教师可以将《习近平谈治国理政》中引用的古诗句作为在古诗文中实施课程思政的补充教材。在第二课堂活动中,教师可以给学生分享《习近平谈治国理政》是如何运用古诗文名句、历史典故等反映当前社会情势的。例如,针对反腐倡廉这一人民最关切的话题,习近平总书记引用“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”批评当前的腐败现象,让学生了解何为腐败,从而更加深刻地理解古诗文中的思政元素,自觉抵制文化虚无主义这一错误观点,增强文化自信,涵养家国情怀,坚定理想信念。同时,教师可以借助第二课堂开展共读《课本中的古诗词》读书沙龙活动。该书收录了语文课本中的古诗文,并提供了与这些古诗文相关的历史故事,深挖了古诗文中的思政元素且设计了思维拓展模块,教师可以让学生在读书沙龙活动中分享共读这本书的心得,讨论书中思维拓展模块提到的问题,探究书中所引用古诗文的精神内涵,使其在共同探讨的过程中理解新时代青年该如何适应时代发展趋势,勇于面对各种挑战,将自己的青春理想、职业目标与国家命运相联系,从而全方位提升自身的语文核心素养及职业素养。

3.与工作任务相结合,立足专业项目教学。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》强调,职业教育应注重深化产教融合,为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠而努力。因此,教师应注重将中职语文古诗文第二课堂实践活动教学目标与不同专业学生的工作任务相结合,根据不同专业需求,设计真实的工作项目,把项目任务融入古诗文教学,激发学生学习古诗文的主观能动性,有效转变学生对古诗文脱离现实生活的认知,同时激发学生的职业兴趣,培养其工匠精神,增强其文化自信,从而保障课程思政育人成效。例如,教师可以借助第二课堂,让旅游服务与管理专业学生在学习《念奴娇·赤壁怀古》之后,完成“设计苏轼纪念展厅”的项目任务。首先,让学生借助互联网自主搜索、整合“苏轼诗词资料包”,并运用思维导图展示苏轼的人生经历,学习苏轼乐观、洒脱、通达、进取的优秀品质;其次,让学生通过分组讨论共商展厅的陈列布置,培养精益求精的职业精神,有效提升其职业素养;最后,让学生展示、分享展厅内容及项目参与体会,通过实施项目教学,引导学生将阅读古诗文的体会情景化、现实化,培养学生勇于克服困难、善于表达交流、积极探索人生感悟的良好职业习惯,提升其语文核心素养,增强其道德品质,使之成长为技能型实用人才。

五、结语

课程思政导向下的中职语文古诗文教学应顺应新时代职业教育要求,在立足“三阵地”实施有机融入课程思政教学实践的基础上,不断拓展教学阵地,继续探索在古诗文教学中实施课程思政的有效途径,让理论育人与实践育人相互促进,充分激发学生学习古诗文的兴趣,使其自觉吸收、传承与弘扬中华优秀传统文化,从而发挥古诗文教学与德育的协同作用,全面落实立德树人的根本任务。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.中等职业学校语文课程标准(2020年版)[M].北京:高等教育出版社,2020:12.

[2]高德毅,宗爱东.课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J].思想理论教育导刊,2017(1):31-34.

[3]杨茹.“思政课程”到“课程思政”的转变路径探究[J].西部素质教育,2019,5(7):22-23.

[4]王丽娟.将中国优良传统文化融入高职思想政治教学的探索[J].北京工业职业技术学院学报,2014,13(2):93-96.

[5]滕守饶.审美心理描述[M].北京:中国社会科学出版社,1985:382.

[6]杜德昌.教材改革:新时代职业院校高质量发展的基本保障[J].中国职业技术教育,2019(29):11-14.

[7]刘海霞,郑璟.基于课程思政新理念的高职语文教学研究[J].教育现代化,2020,5(39):71-73.

[8]全军.高职大学语文课程思政建设方法探讨[J].科教文汇,2020(32):78-86.

[9]李董清.中国古代文学课程思政实践:以“苏轼专题”教学为例[J].科教导刊,2020,6(17):192-193.

[10]孙黄宇杰.《中国诗词大会》对初中诗歌教学改革的启示及实施策略[D].成都:四川师范大学,2018.