“仪器分析”课程思政教学探索—以色谱分析为例论文

2024-04-16 14:18:47 来源: 作者:xieshijia

摘要:文章以色谱分析为例,探究了“仪器分析”课程思政教学,包括挖掘课程思政元素,设计课程思政案例;利用线上、线下两种方式开展混合式课程思政教学;完善课程思政教学评价体系。

摘要:文章以色谱分析为例,探究了“仪器分析”课程思政教学,包括挖掘课程思政元素,设计课程思政案例;利用线上、线下两种方式开展混合式课程思政教学;完善课程思政教学评价体系。

关键词:课程思政;“仪器分析”课程;色谱分析

“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题关系到我国高等教育事业的发展。为了深入贯彻落实习近平总书记在2016年和2018年关于高等教育与高校思想政治工作关系的系列讲话精神[1-2],教育部于2020年印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》[3],要求高校在人才培养过程中加强思想政治教育,全面开展课程思政建设工作,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。过去一味强调以专业知识、能力培养为首要目标的教育已不能适应党和国家事业发展的要求,立德树人才是顺乎时代发展的更高层次的育人追求。这就要求高校要进一步加强思想政治教育。思想政治教育是高校各项工作的生命线,但其开展不能完全依赖于思政课程,还要注重课程思政。因此,作为大学生教育教学的重头戏—专业课程,其重要性越发突显,教师要守好这段渠、种好责任田、用好主战场,以立德树人为中心环节,将思想政治教育与专业课程教学相融合,实现育人功能。

在新形势下,为顺应社会发展的内在需求,课程思政应运而生。与思政课程不同的是,课程思政强调把专业课程与思想政治有机融合,在专业课程教学中融入思政元素,将社会主流价值贯穿知识传授中,确保专业知识传授与思想政治教育同向同行,促使专业课程与思政课程协同并进,真正做到传道、授业、解惑,为学生树立正确的世界观、人生观、价值观而领航,进而实现立德树人的根本任务。这是以往思想政治教育鲜有关注的。随着课程思政的提出,关于如何开展课程思政的理论研究日益增多[4-9],但是如何在专业课程教学中体现思政教育理念,有效地实现协同育人的实践研究还比较匮乏。

“仪器分析”课程是高校环境工程、食品科学与工程、应用化学等专业的一门专业基础课,它是借助特定的分析仪器对物质的物理化学特征进行定性与定量及形态分析来获取物质的化学组成、含量及结构,在环境科学、食品工程、生命科学、农学、医学等学科领域占有十分重要的地位。仪器分析具有理论性与实践性强的特点,在实际应用中呈现多学科交叉融合的特征。正是如此,“仪器分析”课程才蕴含了丰富的思政元素,成为开展课程思政教学的理想载体。“仪器分析”课程涵盖色谱分析、电化学分析、光学分析、热分析及质谱分析等,其中色谱分析包括色谱分析基础理论、气相色谱分析和液相色谱分析。下面本文将以色谱分析为例,对“仪器分析”课程思政教学进行探索,即围绕色谱分析章节教学的内容和特点,深入挖掘色谱分析专业知识点承载的思政内容及其蕴含的育人功能,设计相应的课程思政案例,探析开展课程思政教学的实践途径,并完善课程思政教学评价体系。笔者希望通过“仪器分析”课程思政教学探索,促进专业课程教学理念与思政教育理念的融合,实现专业课程中知识传授和价值引领的双重功能,同时也为其他学科开展课程思政教学提供一定的参考。

一、挖掘课程思政元素,设计课程思政案例

课程是思想政治教育的宝库,每一门课程都蕴含着丰富的思想政治教育资源,且兼具对学生进行思政教育的使命和责任,这也正是在专业课程教学中能够开展思想政治教育的前提[10]。针对“仪器分析”课程中的色谱分析教学,笔者认为开展课程思政,首先需要教师以课程目标和教学大纲为抓手,精准挖掘色谱分析知识中隐藏的思政元素,巧妙设计课程思政案例,合理开展课程思政教学,切实将思政教育融入课程教学,要坚持价值性与知识性相统一,寓价值观引导于知识传授之中[11]。

(一)传递科学精神,让学生形成不忘初心、静待花开的心态

什么是科学精神?科学精神就是求真务实、实事求是,即在人类知识的最前沿进一步去探索,努力开展前瞻性的基础研究,并希望做出引领世界的原创性成果和重大性突破,为人类文明向前发展作贡献。科学精神是每一位科技工作者都应该具备的特征。“仪器分析”课程教师在讲授色谱分析基础理论时,可以向学生介绍色谱法创始人俄国植物学家茨维特(1872—1919年)的事迹。茨维特在研究植物色素时发现一种分离方法—色谱法,利用该方法,他成功分离出胡萝卜素、叶绿素和叶黄素。但由于学术权威维尔施泰特(1915年因在叶绿素化学领域的卓越贡献而获得诺贝尔奖)对色谱法持有排斥和不信任的态度,导致色谱法一直被埋没。随着时间的推移,越来越多的科学家开始认识到色谱法的价值。经过不断的改进,色谱法现被广泛地应用于化学、生物学、医药学、石油化工等领域,在科学和工业发展中发挥了重要作用。以茨维特发现色谱法为例,教师要引导学生正确认识科学研究过程,要不忘初心、坚定信仰、静待花开,同时告诫学生从事科学研究不能盲从学术权威,面对学术问题时要保持实事求是、谦虚谨慎的科学态度。

(二)设计领域内著名中国科学家的思政案例,厚植学生的爱国主义情怀

在讲完国外学者对色谱分析的贡献后,教师可以结合我国色谱分析发展史,向学生介绍色谱分析领域代表性科学家的光辉事迹,以此强化学生的爱国主义情怀与拼搏奋斗精神。例如,著名分析化学家陆婉珍女士在中华人民共和国成立后,主动放弃国外优渥的条件,毅然归国从事科学研究工作,创造性地将色谱分析利用在中国原油加工与分析上,为我国分析化学及石油化工事业作出了巨大贡献。同样的,还有被誉为“中国色谱之父”的卢佩章先生。他是中国色谱分析的先驱,为开创中国色谱学科,开展色谱理论及应用研究贡献了一生心血。在从事科学研究的过程中,他始终秉持着一颗热爱祖国、献身科学、淡泊名利的初心,认为能对社会、国家和人类贡献出自己的一份力量就是最大的幸福。通过设计这种领域内著名历史人物的思政案例,让故事中的主人翁来到学生身边、走进学生心里,让学生感悟老一辈科学家以国家需求为己任,不畏艰难勇攀科技高峰的精神力量,可激发学生的爱国主义情怀和探究专业知识的热情,进而推动社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

(三)设计中国学者获诺贝尔奖的思政案例,坚定学生的文化自信

中国5 000多年的文明传承形成了独特的中华文化自信,为中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信提供了坚实的文化基础[12]。文化自信是一个国家、一个民族对自身文化价值的肯定,是国家软实力的一种体现。教师在讲授液相色谱的应用时,可以科学家屠呦呦发现青蒿素而获得诺贝尓奖的事迹为课程思政切入点,回顾色谱分离的核心目标—分离纯化,加深学生对色谱分析知识点的掌握。通过讲述屠呦呦获得诺贝尓奖背后的故事,让学生明白科学研究之路并非坦途,而是一条充满未知和荆棘的探索之路。在这个过程中,需要静下心来上下求索、坚持不懈、持之以恒,才有可能开花结果。另外,屠呦呦在几十年如一日的研究过程中,先国后家的崇高情怀和以身试药的无畏精神是对“家是最小国,国是最大家,家是国的基础,国是家的延伸”这句话最好的诠释。青蒿素的问世,为人类抵抗疟疾提供了强有力的武器。每年有数千万人的生命因此被拯救,给无数家庭带来了希望。其实青蒿素被发现的灵感来源于中国医学典籍《肘后备急方》,这是中国传统医药献给人类的一份礼物,为中医药国际化发展打开了一扇新的大门,同时也说明了中国传统文化的博大精深。教师以此引导学生热爱传统科学文化,能增强学生的文化自信,使其为人类文明作出中华民族应有的贡献。

(四)设计食品安全事件的思政案例,培养学生的社会责任感

色谱分析是对不同物质进行分离检测常用的方法,不仅在各学科的前沿领域发挥着重要作用,而且还与人们的衣、食、住、行、用等方面密切相关。例如,食品安全关乎老百姓是否吃得健康,关乎老百姓舌尖上的安全。利用色谱技术可以对瓜果蔬菜中的农药残留、肉类食品中的抗生素残留、餐桌上的地沟油、有毒有害食品添加剂等进行检测分析,为老百姓的食品安全保驾护航。同时,告诫未来要从事食品质量与安全相关行业工作的学生,要一边坚持职业操守,恪守职业道德,牢记“民以食为天,食以安为先”的理念;一边钻研分析检测知识,掌握各种分析检测本领。只有两手齐抓,两手都硬,才能切实保障老百姓的食品安全。课堂上,“仪器分析”课程教师要结合公共安全事件,一方面生动讲授色谱分析专业知识,另一方面潜移默化地培养学生的社会责任感。

(五)设计国内外仪器发展水平对比的思政案例,增强学生的民族自信心

一个国家的仪器发展水平在一定程度上体现了科技实力和工业水平,并与基础科学研究的广度和深度密不可分,这从侧面也表明学习“仪器分析”课程的现实意义和重要性。在讲授气相色谱基本构造时,教师可以向学生介绍各种分析仪器常见品牌及我国分析仪器发展的现状。当前,国内各高校和科研院所的分析仪器基本上以进口品牌为主,尤其是高精尖的分析仪器,国产仪器的占比很低。为了提升我国仪器自主创新能力,摆脱对国外的依赖,解决核心技术和关键技术“卡脖子”问题,科技部、国家自然科学基金委员会设立了重大科学科研仪器设备开发专项,并投入大量的资金予以支持,使国产分析仪器的发展越来越迅速,技术水平有了显著提升。目前,很多分析仪器已经从最初的改装和仿制国外产品发展到如今能自主研发创新,产品的性能也已达到了国际先进水平,并成功地应用到医学、生命科学、环境保护、食品安全,乃至深地、深海、深空探测等领域。通过举例对比,一方面能让学生意识到国产仪器发展存在的不足;另一方面能增强学生民族自信心,使其相信国产仪器在不久的将来会做得越来越好,从而激发学生科技报国的家国情怀和使命担当,培养学生精益求精的大国工匠精神。

(六)结合时事热点,设计鲜活生动的思政案例,吸引学生的注意力

在专业课程教学过程中,结合时事热点引入思政元素是最直接、最具吸引力的一种方式。仪器分析是一门与现实社会密切相关的应用学科,在生活中有很多利用仪器分析技术解决实际问题的案例。当今社会处在一个信息大爆炸的时代,每天都有无数鲜活、真实的思政案例发生。这就要求教师紧跟时代步伐,保持对热点的敏锐性,有意识地将国内外与仪器分析相关的时事作为课程思政教学的切入点,为传统的理论课程教学注入新鲜血液。这样不仅能吸引学生的注意力,还能激发学生对时事讨论的兴趣,进而升华到个人对社会的责任感和使命感的高度。例如,在色谱分析章节教学中,教师首先以北京冬奥会运动员兴奋剂检测作为新课导入,通过图片、视频等方式介绍与兴奋剂相关的色谱分析知识。通过这一教学设计,让学生了解仪器分析技术在现实生活中的应用价值,同时也彰显全球化背景下中国承担国际盛会的能力与责任,进而增强学生的民族自豪感。

此外,马克思主义理论认为,科学技术是生产力。学生将所学科学知识应用于社会生产实践,能切实解决生产生活中遇到的问题,真正做到为人民服务。因此在专业课程教学过程中,教师一方面除了要进行理论知识传授,另一方面还要注重理论知识的实践化,通过实践运用不断反思和总结。“仪器分析”课程色谱分析教学旨在让学生掌握色谱分析方法的原理,并学会利用该方法去分析和解决实际环境问题。以气相色谱分析为例,它是检测环境污染物常用的方法,同时也是需要学生掌握的基本实验技能之一。教师在课程教学过程中,可以将专业知识传授与自身主持的研究项目相结合,引导学生体会国家实施的碳达峰碳中和战略。以农田温室气体减排的研究项目为例,可以引出温室气体检测分析、减排与管理就是在践行美丽中国、绿色中国、生态中国的重要生态文明思想。师生通过讨论形成共识,即针对农田生态系统温室气体排放、监测、分析、管理,需要结合现代科技来改变农业生产方式和优化农业管理措施等。通过这种专业知识学习与实际问题解决相结合的案例,能增强学生对科学探究的动力,使之树立科技报国的志向。

二、利用线上、线下两种方式开展混合式课程思政教学

在开展课程思政教学前,“仪器分析”课程教师要基于课程培养目标,以课程教学团队为单位,通过挖掘与课程知识点相关的思政内容,进行教案的优化和教学过程设计,将思政教育融入教学活动,使育人效果如盐入味。

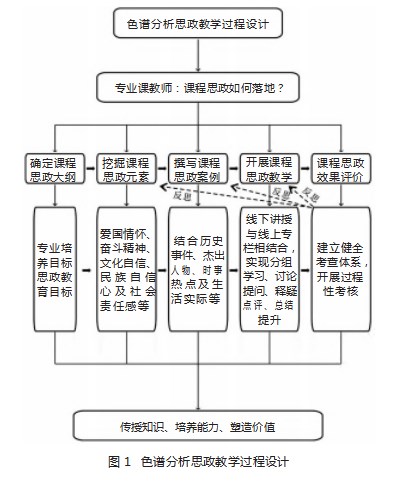

除了传统的线下授课,教师还可以通过超星学习通或长江雨课堂等在线平台,在色谱分析章节中开设课程思政专栏及讨论互动区,将思政故事及相关的教学资料,如文字、图片、音频、视频等放入相应的专栏,使专业课程体系更加饱满与多元化。概括来说,以线上和线下相结合的方式进行课程思政教学,能更好地将价值塑造、知识传授和能力培养融为一体,推进课程思政在高校专业课程教学中全面落实,从而实现立德树人的根本任务。在“仪器分析”课程思政教学过程中,教师要以色谱分析为例设计如图1所示的思政教学过程。

三、完善课程思政教学评价体系

教学评价是检查教学质量的一种方法,是进行教学体系调整和改进的重要依据。对于“仪器分析”课程而言,将课程思政纳入教学评价体系,全面评价教师的“教”与学生的“学”,这样才能实现专业知识教学与课程思政的相互融合、相互渗透,保障专业教学与思政教育的同向性,进而提高教师的教学质量与学生的学习能力及思想觉悟。

课程思政教学评价体系可以从两个方面着手。第一,明确评价课程思政教学的主体和形式。课程思政教学评价主体应包括任课教师、学生、学科负责人、教学管理部门等;评价的形式可以基于每次课程思政或完整的课程思政教学效果进行自评,同时开展由其他主体发起的评价。第二,明确对学生思想政治素质评价的主体和评价的形式。任课教师、学生、辅导员、导师等都可以作为评价学生思想政治素质的主体。就评价的形式来看,以常态性评价、阶段性评价、总结性评价为主要形式。常态性评价是指针对教师每次开展课程思政教学后的评价,这种形式的评价能给学生提供反馈,同时也能为教师反思如何提高课程思政教学效果提供材料;阶段性评价和总结性评价可以在期中和期末实施,通过学生自评与互评及辅导员、导师的评价方式开展,这种评价更能真实地反映课程思政教学对学生的价值引领和塑造程度。

总之,课程思政是一项长期性、基础性、系统性的工程,体现在专业课程教学全过程中。课程思政的本质是一种教育,是为了更好地实现立德树人的根本任务。教师在推进专业课程思政教学过程中,要充分挖掘专业知识中隐含的思政元素,找准思政内容的切入点,创新教学方法,扎实推进专业课程的显性教育和隐性育人。本文以“仪器分析”课程中色谱分析教学为例,从课程思政元素的挖掘与思政案例的构建、课程思政教学的开展及效果评价入手,把政治信仰、理想信念、科学思维等自然而然地融入教学各个环节,形成显性专业知识教育与隐性思想政治教育相互融合的教学模式,从而拨动学生心弦,引起学生共鸣,让学生在学习专业知识的同时,能潜移默化地接受思想的熏陶,最终达到教书育人、立德树人的双重目的。

参考文献:

[1]全国高校思想政治工作会议12月7日至8日在北京召开[EB/OL].(2016-12-08)[2022-11-28].http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/08/content_5145253.htm?_k=ong1jd#1.

[2]习近平在全国教育大会上强调坚持中国特色社会主义教育发展道路培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[EB/OL].(2018-09-11)[2022-11-28].http://edu.people.com.cn/n1/2018/0911/c1053-30286253.html.

[3]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2022-11-28].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[4]高燕.课程思政建设的关键问题与解决路径[J].中国高等教育,2017(15):11-14.

[5]梅强.以点引线以线带面:高校两类全覆盖课程思政探索与实践[J].中国大学教学,2018(9):20-22,59.

[6]张鲲.高校“课程思政”的时代命题与建设路向[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2019(2):162-166.

[7]赵鹤玲.新时代高校“课程思政”建设的现状及对策分析[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2020,40(1):108-110.

[8]娄淑华,马超.新时代课程思政建设的焦点目标、难点问题及着力方向[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(5):96-104.

[9]刘楠,左慧.基于精准思维的高校课程思政系统化设计方法研究[J].黑龙江科学,2022,13(7):55-57.

[10]陆道坤.课程思政推行中若干核心问题及解决思路:基于专业课程思政的探讨[J].思想理论教育,2018(3):64-69.

[11]习近平:用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[EB/OL].(2019-03-19)[2022-11-28].http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0319/c64094-30982234.html.

[12]刘华.习近平会见“读懂中国”国际会议外方代表[N].光明日报,2015-11-04(1).