大专学生学习情况调查研究论文

2024-04-16 13:54:41 来源: 作者:hemenglin

摘要:为了更好地了解大学生的学习情况,文章采用便利抽样的方法,选取某大专学校二年级和三年级 的部分班级学生作为调查对象,进行问卷调查

摘要 : 为了更好地了解大学生的学习情况,文章采用便利抽样的方法,选取某大专学校二年级和三年级 的部分班级学生作为调查对象,进行问卷调查,并根据调查结果总结了影响大专学生学习情况的因素, 之后提出了相应建议。

关键词 : 大专学生;学习情况;深度学习

大学生学习情况是衡量其在学校表现的重要内 容 。在强调高等教育高质量发展的今天,关注大学生 的学习情况变得尤为重要 。根据学生学习方式的不 同,可将学生的学习情况划分为浅层学习和深度学习 两种不同的层次。“深度学习”概念最初由马顿和赛尔 乔于 1976 年提出[1]。“深度学习是对学习本质的强调, 当深度学习成为教育实践的共识和常态,学习的本质 得以回归。” [2]“ 浅层学习是指被动地接受学习内容, 对书本知识或讲课内容进行简单的记忆。”[3]笔者在某 大专学校进行实习时发现,很多学生的学习存在一些 问题,如在课堂上单纯地抄笔记,缺乏对知识的理解; 难以将自己前后所学的知识联系起来 , 缺乏迁移能 力;等等 。由此可见,在当前大力倡导深度学习的背景 下,很多大专学生的学习依然属于浅层学习,很难达 到深度学习的水平 。基于此,为探究大专学生学习的 总体水平 , 笔者拟对大专学生学习情况进行调查研 究,以期发现大专学生学习存在的共性问题,进而有 针对性地解决,提高大专学生学习质量。

一 、 对象与方法

(一)研究对象

本研究采用便利抽样的方法,选取某大专学校二 年级和三年级的部分班级学生作为调查对象(由于一 年级学生刚刚入学,还需要适应学习,故本研究不涉 及)。共发放问卷 306 份,剔除作答时间过短、前后矛 盾的无效问卷后,回收有效问卷 279 份。

(二)研究方法

本研究运用学者刘思源编制的关于大学生深度 学习的调查问卷进行调查[4] 。此问卷中自变量主要是 学生的性别、年级、专业排名、职业预期、专业认同、课 程认同等背景信息。因变量学习状况包括浅层学习和 深度学习两个维度,其中深度学习又包括了理解、运用、评价三个子维度 。该调查问卷的信效度符合测量 学的基本要求。

(三)统计学处理方法

本研究使用 SPSS 20.0 软件进行数据处理和数据 分析。数据的差异性分析采用 t 检验或方差分析;相关 分析采用皮尔逊相关分析;影响分析采用多元线性回 归分析,主要对数据进行统计描述、差异性分析、独立 样本 t 检验和回归分析等。

二 、 结果

(一)学生学习总体情况

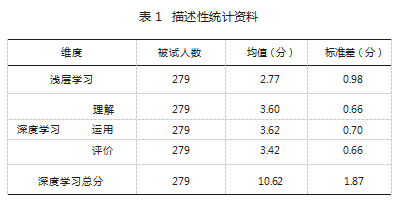

如表 1 所示,本研究中学生深度学习总分的均值 为 10.62 分,高于一般均值 9.00 分,但是距离深度学 习总分 15.00 分仍有一定的差距,因此可以看出本研究 中学生具有深度学习的特征,但深度学习的程度不高。 具体到每一个维度来看,理解、运用、评价三个维度均 值都高于平均分 3.00 分,但是超出范围为 0.42—0.62 分,说明本调查中学生具有深度学习的特征,但不明 显 。同时,理解和运用维度分数接近,但评价维度分数 较低,说明本调查中的学生具有理解知识、运用知识 的能力,但是比较缺乏评价能力 。从浅层学习这一维 度来看,本调查中学生浅层学习的均值为 2.77 分,低 于一般均值 3.00 分,由于浅层学习是反向计分,说明 本调查中学生具有浅层学习的特征,但并不突出。

据上可知,本研究中的 279 名学生具有略高于中 等水平的深度学习特征,但是仍存在浅层学习的特 点 。 同时,本研究中的 279 名学生在理解和运用方面 的表现相较于评价层面的表现更好,因此教师在教学 时应更加注意学生的评价能力,不断提升其深度学习 水平 。在学生学习方面,应当监控学生是否存在浅层 学习,据此有针对性地不断提升其深度学习的能力和 水平。在深度学习中,深度参与表示学生积极追求学习的程度,或者指的是全身心积极地参与。在注重“学生 为中心”的今天,深度学习的作用越发突显,地位也越 来越重要。

(二)不同类别学生学习情况比较分析

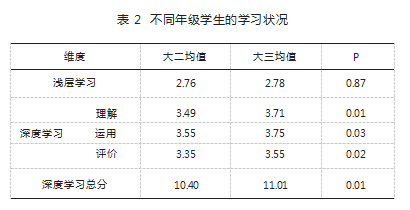

1.年级。在本研究中,由于只选取了大二和大三的 学生进行调查,因此该研究中的自变量是二分类别变 量,因变量为连续变量 。如表 2 所示,采用独立样本 t 检验,总体看来,大二、大三两个年级的学生在深度学 习平均值总分上差异显著(P=0.01<0.05)。本研究结果 显示,大三学生在深度学习方面的效果显著优于大二 学生。从各个维度来看,在浅层学习方面,大二和大三 学生并不存在显著性差异,这说明无论是大二学生还 是大三学生,都具有某些浅层学习的特点 。从深度学 习的具体维度来看,本研究中无论是理解、评价或运 用维度 , 大二学生和大三学生之间都存在显著性差 异 。概言之,大三学生在这三个维度上的均值基本上 都比大二学生高出 0.20 分左右。

本研究的 279 名学生中,大二学生占 63%,大三 学生占 37% 。总体来看,大三学生深度学习水平高于 大二学生,这是因为大三学生学习经验更丰富,不再 简单地进行机械学习, 而是更努力地寻求深度学习, 如对知识的理解、运用与评价。除此之外,本研究中的 大三学生已经具有实习或见习经历,而实习或见习经 历对于学生的学习来说具有一定的帮助作用。即通过 实习或见习,学生能够更好地利用实践经验反思自己 的学习情况,从而更好地将自己的学习与专业的需求 相匹配,更加致力于寻求深度学习,而非仅停留在浅 层学习上。

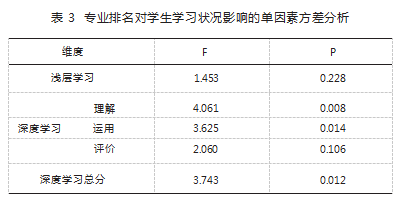

2.专业排名 。为了了解学生的成绩排名是否会影 响学习情况,本研究在问卷背景信息中询问了学生的 成绩排名,成绩排名分别为前 30%、后 30%、中间的 40%和不清楚这四个选项 。 由于自变量为四分类别变 量,因变量为连续变量,通过单因素方差分析检验专业排名不同的学生在学习状况上是否存在差异,其结 果如表 3 所示 。从表 3 可以看出,变量的 F 值分别为 1.453(P=0.228>0.05)、4.061(P=0.008<0.05)、3.625(P= 0.014 <0.05)、2.060(P=0.106 >0.05)、3.743(P=0.012 < 0.05)。 由此可知,不同专业排名的学生在浅层学习上 不存在显著差异,但在深度学习层面存在显著差异。 基于此,为进一步探究专业排名不同的学生在深度学 习方面存在哪些差异,本研究进行了事后检验。

通过 HSD 和 Scheffe 两种检验方法对以上数据进 行差异检验,结果显示,成绩排名“ 前 30%”和“ 不清 楚”的学生在深度学习总分、理解、运用维度上差异显 著。具体到每一维度上,主要情况如下:在深度学习维 度上,HSD P=0.006.Scheffe P=0.014;在理解维度上, HSD P=0.004.Scheffe P=0.009; 在运用维度上,HSD P=0.007.Scheffe P=0.015 。同时,成绩排名“前 30%”的 学生深度学习总分及各维度得分均显著高于“ 不清 楚”的学生 。由此表明,相较于对自己的学习成绩不清 楚的学生来说,学习成绩靠前的学生在深度学习各维 度及总分上得分更高。

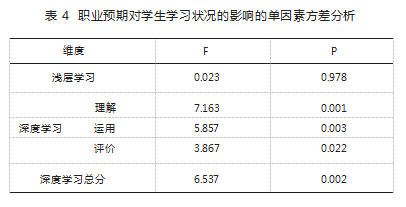

3.职业预期 。为了了解学生的职业预期是否会影 响学生的学习情况,本研究在问卷背景信息中询问了 学生的职业预期,对于学生是否从事本专业(教育类) 相关的工作,分别给出从事、不从事和还没想好这三 个选项 。 由于自变量为三分类别变量,因变量为连续变量,因此运用单因素方差分析检验职业预期不同的 学生在学习状况上的差异,其结果如表 4 所示。从表 4 可以看出,变量的 F 值分别为 0.023(P=0.978>0.05)、 7.163(P=0.001<0.05、5.867(P=0.003<0.05)、3.867(P= 0.022<0.05)、6.537(P=0.002<0.05)。由此可知,不同专 业排名的学生在浅层学习上不存在显著差异,但在深 度学习层面存在显著差异。为进一步探究职业预期不 同的学生在深度学习方面存在哪些差异,本研究进行 了事后检验。

通过 HSD 和 Scheffe 两种方法对以上数据进行差 异检验,结果显示,职业预期为“ 从事”和“还没想好 ” 在深度学习总分及理解、运用、评价各维度上均存在 显著差异。具体到每一维度上,具体如下:在深度学习 上,HSD P=0.004.Scheffe P=0.006;在理解维度上 , HSD P=0.002.Scheffe P=0.003;在运用维度上,HSD P=0.009.Scheffe P=0.013;在评价维度上,HSD P= 0.037.Scheffe P=0.049 。同时,职业预期为“从事”的学 生的深度学习总分及各维度评分均显著高于“还没想 好”的学生 。由此表明,相较于对自己的职业预期还没 想清楚的学生来说,明确自己未来从事本专业工作的 学生在深度学习各维度及总分上得分更高。

(三)学生专业认同、课程认同与学习状况之间的 关系

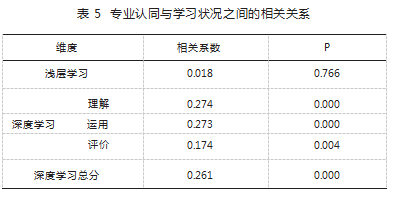

1.专业认同 。通过相关分析检验学生对专业的认 同与学习状况的关系,结果如表 5 所示 。从数据检测 结果可知,本研究中,大专学生对所学专业的认同与 深度学习总分和各维度相关关系达到显著水平,但在 浅层学习方面并不是如此 。从相关系数可以看出,深 度学习与专业认同之间存在显著弱项正相关,表明学 生对所学专业认同与否会对其深度学习造成影响。但 是学生对专业的认同程度并不能代表他们的学习效 果,可能的原因是学生即便认识到了所学专业的重要 性,但是仍然缺乏深度学习所需的知识和能力。

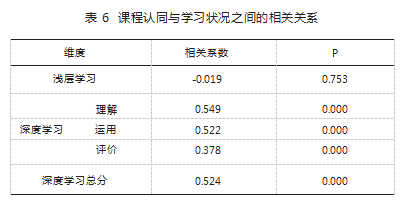

2.课程认同 。本研究通过相关分析检验大专学生 对课程的认同与学习状况的关系,结果如表 6 所示。 从数据检测结果可知,本研究中大专学生对所学课程 的认同与深度学习总分和各维度相关关系达到显著 水平,但在浅层学习方面并不是如此 。从相关系数可 以看出,学习深度 与课程认同 间呈显著中 度正相 关。从深度学习各维度来看,学生的理解水平、运用水 平与课程认同之间呈显著中度正相关,而学生的评价 水平与学生的课程认同之间呈显著弱项正相关 。这 表明学生的学习深度受其对所学课程认同程度的影 响 。由此可以看出,学生对所学课程的认同度越高, 其学习就越有可能表现出深度学习的特征 , 这就说 明大专学生对所学课程是否感兴趣,会对其学习状 况产生影响。

三 、 讨论

数据结果表明,本研究中的 279 名大专学生的学 习深度处于中等偏上的水平,学生的学习具有一定的 深度学习的特征,但与此同时也表现出一些浅层学习 的特征 。从年级来看,研究中大三的学生在学习深度 方面显著高于大二的学生 。从专业排名来看,不同专 业排名在学习深度上存在显著差异,即排名高的学 生的学习深度高于排名低的学生 。 同时,职业预期不 同的学生在学习深度上存在显著差异;专业认同及课 程认同与学习深度间存在正相关。为更好地分析大专 学生的学习情况,本研究对样本当中部分学生还进行了深度访谈 。根据数据结果与深度访谈,本研究认 为影响大专学生学习学习情况的因素主要有以下三 个方面。

(一)教学内容与教学方式

在与大专学生进行交流的过程中,不少学生反 馈,多数情况下教师的教学是围绕着书本内容展开 的,对于书本当中较为抽象且难以理解的概念和原 理,大多采用纯讲授的方式进行教学,导致自己难以 理解 。学生认为,教师在教学中缺乏丰富的案例作为 辅助,从而达不到扩展学生思维的效果。有研究发现, “ 传统的教材、教师、教室三中心教学模式仍占主流, 以教师为中心的教学在大学课堂最为常见”[5] 。 因此, 教师在教学中应当充分以学生为中心,改进教学内容 与教学方式,引导学生进行深度学习,激发学生的学 习兴趣,从而培养学生学习所需的思维能力。

(二)学习环境与学习动机

大专学生的学习情况也与其所处的环境密切相 关,因为当师生创造出一种努力上进、积极思考的环 境时,学生的学习情况便会得到优化 。即学习环境与 学习动机对大专学生的学习产生了重要影响,因此学 校、教师和学生应该共同努力,形成合力,优化学习 环境,以便使学生树立长远发展的学习信念,增强学 习动机。

(三)学习水平与学习方式

受应试思维的影响,不少大专学生提到,进入大 学后,自己的学习方式与高中并没有太大的改变,面 对考试时依旧习惯通过记笔记、背诵等方式完成相应 的学习任务。本研究中,通过与学生的交流可知,大专 学生在学习方面一直以来都存在一些问题,如上课回 答问题就是照着书本读,未经过自己的思考与加工; 下课后的作业普遍也是以抄笔记的形式完成的;在学 习中存在浅层学习的情况,缺乏深度学习的意识 。概 言之,学生不会学习,且难以将学习到的知识进行运 用 。笔者认为,学生的学习方式与自身的学习水平密 不可分,故学生的学习水平仍有提升的空间 。根据学 习的金字塔原理,记忆处于学习的较低水平,而思维 能力的提升才是学习的较高水平。故针对当前的学习 现状,教师和学生都应当予以重视。首先,教师在教学 中应当从学生的学习水平出发,针对学生学习过程中 存在的问题提出相应的建议,从而提高学生的学习水 平。其次,学生要对自身的学习方式有一定的认识,在此基础上发现学习当中存在的问题,从而不断提升自 身的学习水平。高等教育阶段的学习不同于应试教育 阶段和义务教育阶段, 高等教育的目标是培养学生, 使其具备适应未来生活和工作的学习能力 、思维方 式 。因此,在教育过程中,高校教师更应当关注这一特 点,提高学生深度学习的能力和水平,培养学生的理 解、运用、分析等能力 。此外,实现深度学习要求学生 在学习共同体中通过合法的边缘化参与来解决劣构 的、复杂的问题,使知识条件化,最终实现知识的意义 获得与自己的身份认同[6]。

总之,大专学生的学习情况是衡量其在学校当中 表现的重要依据 。相较于浅层学习而言,深度学习更 加关注学生学习能力的培养和思维水平的提升,更有 益于大专学生获得未来学习和生活所需的能力和素 养 。有学者认为学生要通过深度学习反思生活、改变 世界[7]。从深度学习本身的价值来看,它秉持解放理性 的价值取向,关注学生学习过程中人文精神和理性精 神的养成,从关注“ 是什么”向关注“ 为什么”“ 怎样使 生活变得更美好”发展[8]。“深度学习的最终目的是将 学生培养成为 一个有效的学习者,使学生在学习过 程中注重对知识的批判性理解,主动寻求知识的意 义。” [9] 因此,教师在教学当中要注意培养学生深度学 习的意识和能力,因为就学习而言,假设、推断、思辨、 想象、联想比知识更重要[10]。

参考文献 :

[1] 彭红超,祝智庭.深度学习研究发展脉络与瓶颈[J].现代远程教育 研究,2020(1):41-50.

[2] 温雪 .深度学习研究述评:内涵、教学与评价[J].全球教育展望, 2017(11):39-54.

[3] 赵宗金,王小芳,宋文红.高校大学生深度学习水平及相关因素研 究:基于中国海洋大学学情调查的分析[J].教育研究与实验,2013(1): 73-77.

[4] 刘思源.大学生深度学习状况调查研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范 大学,2020.

[5] 陈凡. 以学生为中心的教学何以可能:基于 51 所大学本科课堂 现状的实证研究[J].高等教育研究,2017.38(10):75-82.

[6] 张静,陈佑清.学习科学视域中面向深度学习的信息化教学方式 变革[J].中国电化教育,2013(4):20-24.

[7] 张良,杨艳辉.核心素养的发展需要怎样的学习方式:迈克尔·富 兰的深度学习理论与启示[J].比较教育研究,2019(10):29-36.

[8] 钱旭升.论深度学习的发生机制[J].课程·教材·教法,2018(9):68- 74.

[9] 卜彩丽,胡富珍,苏晨,等.为深度学习而教:优质教学的内涵、框架 与策略[J].现代教育技术,2021.31(7):21-29.

[10] 朱开群.基于深度学习的“深度教学”[J].上海教育科研,2017(5): 50-53.58.