学生需求视角下高校辅导员工作的“应然”与“实然”研究论文

2024-04-16 12:03:42 来源: 作者:xieshijia

摘要:文章围绕“大学生如何评价辅导员各项工作”“大学生需要什么样的辅导员”展开论述,通过调查大学生对辅导员的个性品质、知识结构、工作能力、工作方法方面的期待,从学生视角反映当前高校辅导员工作实际水平,并对照辅导员工作的“应然”要求,分析大学生对辅导员工作的期望需求与现实评价间的差距,为辅导员梳理工作的重点及缺项、建立融洽的师生关系、优化工作策略提供一些参考。

摘要:文章围绕“大学生如何评价辅导员各项工作”“大学生需要什么样的辅导员”展开论述,通过调查大学生对辅导员的个性品质、知识结构、工作能力、工作方法方面的期待,从学生视角反映当前高校辅导员工作实际水平,并对照辅导员工作的“应然”要求,分析大学生对辅导员工作的期望需求与现实评价间的差距,为辅导员梳理工作的重点及缺项、建立融洽的师生关系、优化工作策略提供一些参考。

关键词:辅导员工作;学生需求;高校

近年来,党和国家对高校辅导员工作的重视程度不断提升,先后发布了多个关于高校辅导员队伍建设的文件。尤其是2017年《普通高等学校辅导员队伍建设规定》[1](以下简称《规定》)印发后,高校辅导员的角色定位和工作职责的“应然”边界已经十分明晰。

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新。”[2]随着大学生的期望和诉求不断变化,高校辅导员的工作内容和角色定位也在不断与时俱进。改进思想政治工作,既需要优化“供给侧”,也需要着眼于“需求侧”[3],在不断改善、创新“供给方式”的同时,还需要更加了解学生的需求与期待、个性与特点。因此,要从学生视角研究辅导员工作,准确把握辅导员工作的“实然”样态,明确大学生对辅导员的期望和需求,梳理辅导员工作的缺项及重点,以便提高辅导员工作的专业化水平,促进辅导员专业发展,也为辅导员的选拔、培训提供参考依据。

一、研究内容与方法

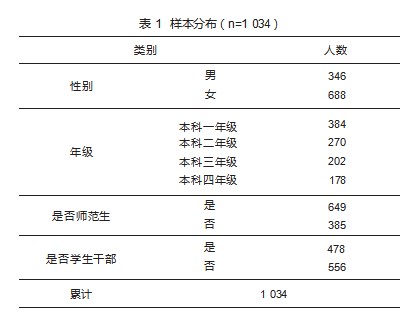

本研究围绕“大学生如何评价辅导员各项工作”“大学生需要什么样的辅导员”展开,通过调查大学生对辅导员的个性品质、知识结构、工作方法、工作能力等方面的期待,从学生视角反映当前高校辅导员工作实际水平,并对照辅导员工作的“应然”要求,分析大学生对辅导员工作的期望需求与现实评价间的差距。笔者通过梳理相关政策文献,编制《大学生对辅导员的期望与评价》调查问卷,向内蒙古自治区本科院校在读学生发放问卷,共发放问卷1 057份,回收有效问卷1 034份,样本分布如表1所示。

二、研究数据与结果

(一)大学生对辅导员工作总体期待水平与现状评价

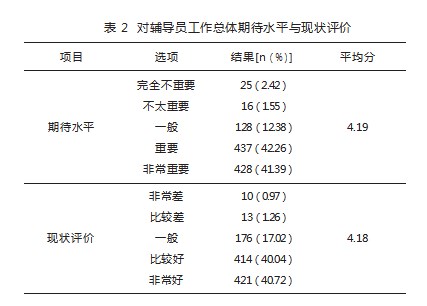

《规定》明确指出,“辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者。辅导员应当努力成为学生的人生导师和健康成长的知心朋友”。从“应然”的角度来讲,辅导员对于高校完成立德树人根本任务、促进大学生全面发展和成长成才有着不可或缺的作用,与大学生之间的关系亦师亦友。关于大学生对辅导员工作总体期待水平与现状评价,调查结果显示,约83%的被调查者认为辅导员工作重要或非常重要,且对辅导员工作现状评价较好的被调查者占80%以上,如表2所示。由此,可推断大部分学生对辅导员工作是认可、期待的,即以往的辅导员工作是有一定可取之处的。

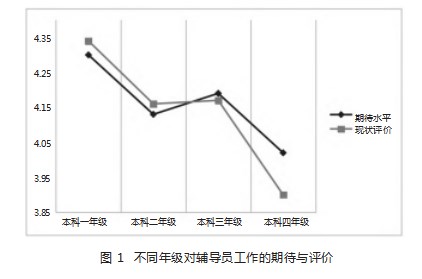

方差分析结果表明,在对辅导员工作总体期待水平与现状评价方面,不存在显著的性别差异,在师范生与非师范生间也不存在显著差异;但存在显著的年级差异,其中一年级学生的期待水平和满意水平最高,四年级学生的期待水平和满意水平最低,如图1所示。这一结果与2016年面向全国高校辅导员开展的工作满意度调查结果基本一致[4]。由此,可推断辅导员对待新生的“引路人”工作做得比较到位,但对二、三年级学生,尤其是毕业生的相关工作还需进一步改进。

在对辅导员工作总体期待水平与现状评价方面,担任过学生干部的学生,其期待水平和满意程度均显著高于未担任过学生干部的学生。

(二)大学生对辅导员队伍具体特征的期待与评价

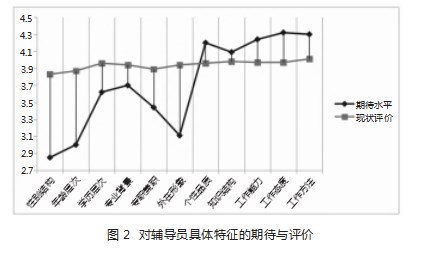

关于高校辅导员的性别、年龄、学历层次、专业背景、专职兼职、外在形象、个性品质、知识结构、工作能力、工作态度、工作方法等方面的具体特征,调查结果表明,被调查者期待水平最高的依次为工作态度、工作方法、工作能力、个性品质、知识结构;对辅导员的性别、年龄、学历、专兼职及外在形象的期待值并不高,持“合理搭配即可”或“无所谓”态度的人数占到40%以上。

从对以上特征的现状满意度来看,被调查者对个性品质、知识结构、工作能力、工作态度、工作方法五项特征的满意程度低于期待水平。即学生对于辅导员队伍具体特征,整体上呈现高期待因素、低满意状态,如图2所示。下面笔者对个性品质、知识结构、工作能力、工作方法四项特征予以具体分析。

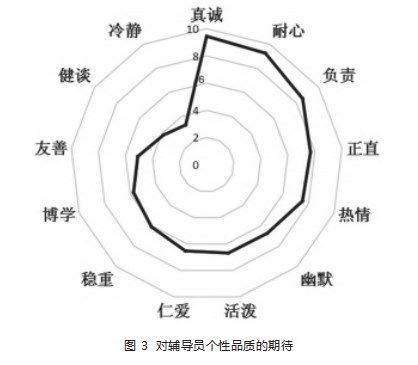

1.个性品质。在对辅导员个性品质的期待中,调查结果显示,13种与工作相关程度较高的品质中,被调查者最期待的前6种品质分别是真诚、耐心、负责、正直、热情、幽默,期待水平较低的品质是稳重、博学、友善、健谈、冷静,如图3所示。研究发现,期待水平较高的品质指的是与人交往的品质,低期待水平的品质更多的是指向个人,因此研究认为大学生对辅导员与学生交往的态度感受性与期待值很高;真诚、耐心、负责、正直、热情、幽默这6种期待值相对较高的个性品质,折射出大学生期待的辅导员对待工作、对待学生的态度。

2.知识结构。关于辅导员的知识结构,“应然”的标准来自教育部于2014年印发的《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》(以下简称《标准》),要求辅导员具备基础知识、专业知识、法律法规知识三个层面的职业知识,其中专业知识层面明确了辅导员应该具备思想政治教育专业基本理论、基本知识、基本方法、马克思主义中国化相关理论及知识、大学生思想政治教育工作实务相关知识等18项[5]。从“实然”的角度来看,对辅导员知识结构的期待方面,76.28%的被调查者期待辅导员的专业与所带学生的专业相关,64.71%的被调查者期待辅导员具备一定的教育学、心理学背景,47.40%的被调查者期待辅导员具备一定的思想政治教育背景。

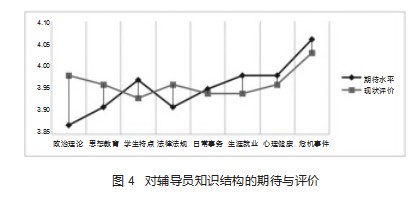

对照《标准》,结合日常工作实际,本研究将辅导员知识结构分为政治理论知识、思想政治教育的理论和方法、掌握大学生思想动态的方法、教育法律法规与校纪校规、学生日常事务的程序和手续、职业生涯规划与就业辅导、心理健康教育与心理疾病排查与转介、危机事件或突发事件应对与管控八个方面开展调查。结果显示,对于辅导员应具备的知识,被调查者期待水平最高的分别是危机事件或突发事件应对与管控、大学生职业生涯规划与就业辅导、心理健康教育与心理疾病排查与转介三个方面的知识,且对辅导员以上三方面知识的掌握现状满意水平低于期待水平,如图4所示。

学生拥有健康身心与和谐人际关系,就更加容易接纳思政教育的相关内容,即心理健康教育可以促进思政教育成果的优化[6]。故辅导员可利用学生的需求,讲解生涯规划与就业指导、心理健康、危机防范等知识,帮助学生化解迷茫与困惑,发挥心理健康助力思政教育的作用。

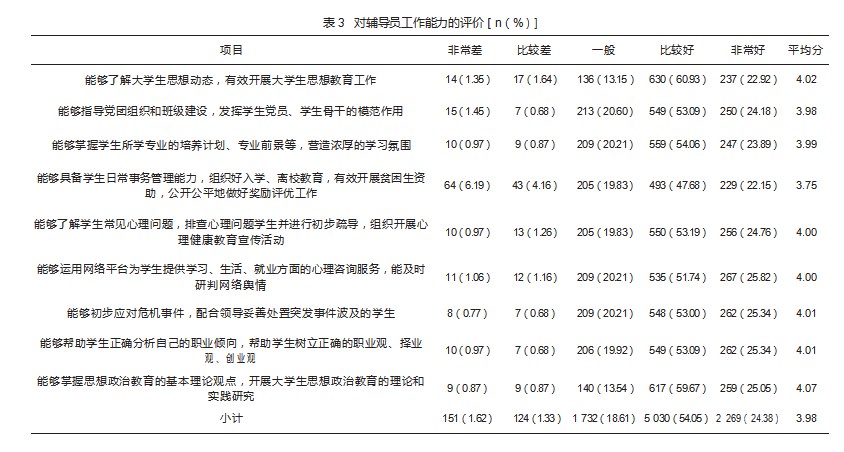

3.工作能力。《规定》将辅导员的主要工作职责明确规定为思想理论教育和价值引领、党团和班级建设、学风建设、学生日常事务管理、心理健康教育与咨询工作、网络思想政治教育、校园危机事件应对、职业规划与就业创业指导、理论和实践研究九项。对于以上九项职责,调查结果显示,被调查者期待水平最高的四项依次为职业规划与就业创业指导、心理健康教育与咨询、校园危机事件应对、学风建设。其中,对于职业规划与就业创业指导的期待程度高于满意程度。对于履行九项工作职责的能力,被调查者对辅导员在“能够掌握思想政治教育的基本理论观点,开展大学生思想政治教育的理论和实践研究”“能够了解大学生思想动态,有效开展大学生思想教育工作”“能够初步应对危机事件,配合领导妥善处置突发事件波及的学生”三个方面的能力评价较高,同时认为其“能够指导党团组织和班级建设,发挥学生党员、学生骨干的模范作用”“能够具备学生日常事务管理能力,组织好入学、离校教育,有效开展贫困生资助,公开公平地做好奖励评优工作”两个方面的能力表现较差,如表3所示。对于辅导员的个人能力或通用能力方面,被调查者认为最重要的三种能力依次为沟通理解能力、语言表达能力、组织协调能力。

4.工作方法。调查结果表明,在主题班会、榜样示范、走访宿舍、宣讲、谈心谈话、开展校园文化活动等工作方式中,被调查者期待水平较高的三种工作方法依次是“主动倾听学生心声,尊重、信任学生”“与专业课教师配合,协同育人”“以自身的言行起榜样示范作用”;而辅导员工作中常用的组织校园文化活动、走访学生宿舍这两种工作方式,是本次调查结果中最不被期待的工作方法。

高校辅导员具有鲜明的政治化特征,这一认识在强化辅导员岗位政治性的同时弱化了职业专业要求[7]。研究结果表明,大学生需要辅导员融入他们、主动了解他们,期待辅导员掌握他们所学专业的培养计划、专业前景等,并与专业课教师协同,营造浓厚的学习氛围。即如果辅导员本人的专业态度不积极,工作仍是“孤岛”“条块”般开展,将影响高校思政工作实效的提升[8]。

三、讨论

在大学生的心目中,高校辅导员的工作态度、工作方法比工作能力、个性品质、知识结构更加重要;不同年级学生对辅导员工作的期待水平和满意水平有显著的不同,总体上呈下降趋势,四年级学生对辅导员的期待和满意度最低,这一现状对辅导员推进就业、开展毕业生跟踪调查实属不利。为何与学生相处时间越长,师生情感的关系反而愈发疏远?对此,辅导员必须重新思考、审视工作的分布与重点。

国内学者认为师生关系包含三个层面的内容,即教育关系、社会关系、心理关系[9]。在大学生和辅导员之间,大学生更加看重的是师生间的心理关系,即师生间为了维持和发展教育关系而构成的内在联系,其实质是师生之间情感是否融洽、个性是否冲突、人际关系是否和谐,一些学者也称之为师生情感关系。师生间理想的心理关系是使彼此感到愉悦、相互吸引的融洽和睦的关系。与学生建立感情上的联系,或者与学生亦师亦友,说起来简单,但实际操作起来,需要辅导员用情用心铺垫、再用脑用力履职。具体的工作中,可将思想政治教育渗透服务管理工作,针对大学生对学习、对就业、对未来的困惑与迷茫,帮助其树立正确观念。如果辅导员了解本专业就业方向与招聘程序、熟悉本专业培养方案、了解考研院校的特点,那么学风建设工作就有了抓手,学生自然会亲其师而信其道。

研究过程中可以发现,当前部分大学生对需求认识存在局限性,对辅导员工作的认识并非完全合理、客观,如学生对辅导员不认识、对辅导员工作不知情,甚至出现一些非理性的、偏激的甚至错误的需求或评价。深入挖掘、分析观点背后的原因,发现多是由于辅导员的工作偏离了学生本身,与学生缺少交流,不知学生所思所想,或者是繁杂的工作使其成为执行任务的“机器”,失去了对待学生的真诚之心。辅导员的工作应符合学生实际需要,但并不是一味迎合学生的需求,其应主动引导学生树立正确的观念,而如何平衡两点间的关系,是辅导员在实际工作中要深思熟虑的,否则学生“不买账”,思想教育的实效性也就没了保证。

总之,高校辅导员工作的“应然”与“实然”间还有一定差距。使“实然”的现实状态达到“应然”的理想状态,还需探索一条沟通两者的“适然”之路[10]。未来笔者将会进一步深度研究,争取为辅导员工作的优化提供更多支撑。

参考文献:

[1]普通高等学校辅导员队伍建设规定[EB/OL].(2017-09-21)[2023-06-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/201709/t2017 0929_315781.html.

[2]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[3]沈壮海,董祥宾.论新时代高校思想政治工作质量的提升[J].思想理论教育,2018(8):11-15,101.

[4]马英,洪晓楠.大学生对辅导员工作满意度的现状与提升:基于全国57所高校30000份问卷的分析[J].江西社会科学,2016,36(11):238-245.

[5]教育部关于印发《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》的通知[EB/OL].(2014-03-25)[2023-06-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A12/s7060/201403/t20140327_167113.html.

[6]郑凯航,杨翔宇.高校心理健康教育与思政教育的深度融合[J].继续教育研究,2020(4):92-95.

[7]纪敏.期待视野下高校辅导员群体专业发展困境及路向[J].教育评论,2017(8):110-114.

[8]沈壮海,李佳俊.论新时代高校思想政治工作体系的构建[J].思想理论教育,2019(12):11-16.

[9]全国十二所重点师范大学.教育学基础[M].北京:教育科学出版社,2002:135-136.

[10]张立鹏.应然·实然·适然:我国高校辅导员角色的三维考量[D].石家庄:河北师范大学,2015.