高校教师 TPACK 发展学校支持体系构建研究论文

2024-04-13 11:52:28 来源: 作者:zhoudanni

摘要:当前,教师应该具备怎样的知识结构,成为教师研究领域的热点议题

摘要 : 文章以湖南省四所高校教师为调查对象,采用问卷调查法,对高校教师 TPACK 发展的学校影响 因素进行调研,并构建了高校教师 TPACK 发展学校支持体系,包括形成高校信息化教学的合力 、提升 高校各主体对信息化教学的重视程度、重视高校教师信息化教学实践。

关键词:TPACK,学校支持体系,高校教师

当前,教师应该具备怎样的知识结构,成为教师研究领域的热点议题 。而 TPACK(整合技术的学科教 学知识)作为教师专业发展的知识框架,被视为信息 时代教师利用技术开展有效教学的基础,加之目前我 国高校教师TPACK 水平偏低,故研究高校教师TPACK 发展学校支持体系构建成为当前的重要议题 。

一 、 研究背景

TPACK 是密歇根州立大学的科勒和米什拉在 PCK(学科教学知识)及自己参与的一项为期 5 年的 大学教师和研究生专业发展项目的基础上提出的概 念框架[1] 。TPACK 提出之时,影响 TPACK 生成、发展 和变化的要素,即境脉(Context)要素也受到了关注[2], 后来科勒和米什拉将其纳入概念框架示意图[3],以说 明境脉对于 TPACK 的重要性, 从而进一步完善了教 师的 TPACK 结构。

国内外不少学者对影响教师 TPACK 生成 、发展 和变化的要素进行了研究。米什拉和科勒认为将技术 整合进课堂受学科内容、分数等级、学生背景及计算 机软硬件配置等情境的制约 。凯莉[4]认为教学情境是 复杂的、多元素的,其中包含学校的理念和期望,教师 和学生的人口学特征,教师的知识技能和性格,学生 和教师的生理、心理、社会、经验特征,教室的物理特 征等因素,以及这些因素之间的相互作用。波拉斯等[5] 认为影响信息化教学的情境可分为宏观、中观和微观 三个层面 , 并通过教师和学生这两个对象对教师的 TPACK 发生作用。蔡、柯等[6-7]进一步将情境因素细分 为四个方面:一是设备或技术上的供给,包括学校的硬 件和软件条件及师生信息技术的使用条件等; 二是文 化背景或学校制度,包括与教学实践相关联的国家教 育理念、教学大纲、课程标准、学校政策、教学目标及各种教学后勤服务等;三是“情感—信念”,包括教师的教 学观、学生观与教师观等;四是社会因素,包括教师与 同事、家长与学校领导之间的互动和合作关系等。也有不少学者对影响教师 TPACK 发展的学校方 面的因素进行了探索, 鉴别了支持高校教师 TPACK 发展的学校影响因素 。文卡泰什和戴维斯[8]认为主观 规范通过认同和内化两种方式直接影响个体对信息 技术的有用性认知 。李毅等[9]认为促进条件直接影响 个体对技术的采纳和使用 。高峰[10] 的研究证明促进条 件直接影响个体对技术的使用水平 。在徐鹏[11] 的实证 研究中, 教师培训因子与 TPACK 框架中除 PCK 外的 六个要素存在显著的相关关系 。袁智强[12]在一项数学 职前教师发展项目中,通过开设 TPACK 课程、组织师 范生进行模拟课堂教学,以及让师范生与中学在职教 师一起开展“ 同课异构”活动等,实现了职前数学教师 TPACK 水平的提升。

总结前人的研究成果可发现,教师 TPACK 发展研 究尚有进一步深入的空间:一是研究对象多为职前教 师或中小学教师,对高校教师信息化教学知识发展的 影响因素关注不够,这可能与高校教师自身研究的不 足有关; 二是有些研究对影响教师 TPACK 发展的学 校因素的梳理还不够全面,可能使得针对发展教师信 息化教学知识的政策措施出现偏差;三是有些研究虽 然提出了教师 TPACK 发展的影响因素 , 但并未用实 证数据验证或验证的结果不够显著 。概言之 , 教师 TPACK 发展影响因素还有进一步探索的空间。

二 、 研究问题与假设

教学水平的提升是高校教师发展的重要抓手 。具 体到高校教师 TPACK 水平提升究竟受到哪些学校因 素的影响, 如何建构高校教师 TPACK 发展的学校支持体系,这正是本研究要回答的问题。据此,本研究在 总结前人研究成果的基础上,提出高校教师 TPACK 发展的影响因素有主观规范,即周围重要他人对信息 化教学的重视;条件保障,即高校组织的资源和技术 支持;教学发展项目,即学校各部门开展的旨在提升 教师教学水平的项目 。根据研究问题提出如下假设。

假设 1:主观规范正向影响高校教师 TPACK 的发 展,即高校重要他人越重视,教师 TPACK 水平越高。

假设 2:条件保障正向影响高校教师 TPACK 的发 展,即高校促进条件越好,教师 TPACK 水平越高。

假设 3:教学发展项目正向影响高校教师 TPACK 的发展,即高校教学发展项目越优,教师 TPACK 水平 越高。

三 、 研究设计

(一)研究对象

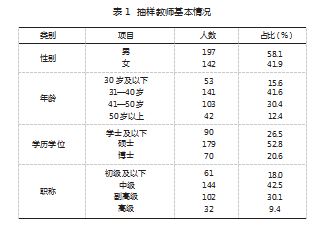

本研究以湖南省四所高校教师为调查对象,进行 分层抽样 。调查的学校包括 1 所教学科研型本科院 校、1 所教学型本科院校和 2 所高职高专院校。在这四 所高校教师中发放网络调查问卷,在回收有效期内共 获得 339 份有效样本。研究对 339 份有效样本的基本 信息进行了统计,抽样教师的基本情况如表 1 所示。

(二)研究工具

本研究基于前期文献回顾编制了《高校教师 TPACK 及发展调查问卷》。 问卷分为三部分,第一部分是研究 对象的基本情况;第二部分是对高校组织支持的测量 量表;第三部分是对高校教师 TPACK 的测量量表。量 表形式为五点式李克特量表,被试者通过回答“ 完全 符合”“基本符合”“ 中立”“不太符合”“完全不符合” 来实现对其信息化教学能力的自我评估。被试者回答 “ 完全符合”记 5 分,“ 基本符合”记 4 分,“ 中立”记 3分,“不太符合”记 2 分,“完全不符合”记 1 分。 (三)数据分析

为保证研究的有效性,上述研究工具从提出到最 终定稿都经过了小规模的实验,并在实验的基础上 对研究工具进行了改进,最终投入使用 。本研究在某 校专任教师中选取了 40 人进行预试,采用 SPSS 22.0 统计分析软件对问卷的信度和效度进行检测 。对问 卷信度的检测采用克朗巴哈系数,高校重要他人的 重视程度、高校促进条件、高校教学发展项目和教师 TPACK 四个维度的克朗巴哈系数值分别为 0.870、 0.930、0.924、0.980.说明每个维度都具有较高的一致 性 。对问卷的效度检测主要是通过面对面或网络征 求意见的方法将问卷发给教育技术和教师教育领域 的专家及高校教师进行修改意见征集,然后再根据 他们反馈的结果对问卷进行了适当的修改,以保证 问卷的内容效度 。此外,还采用项目分析法测量每一 个题项的效度,统计分析结果显示,每一题的显著性 指标 P 值均小于 0.001.说明每一个题目均具有鉴别力, 都予以保留。

四 、 研究结果

(一)高校教师 TPACK 整体分析

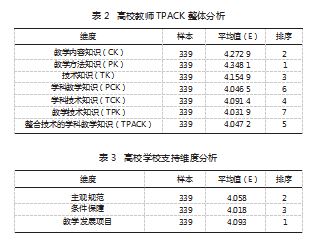

高校教师 TPACK 整体状况如表 2 所示 。总体来 看,高校教师 TPACK 各要素得分从高至低依次为教学 方法知识(PK)、教学内容知识(CK)、技术知识(TK)、 学科技术知识(TCK)、整合技术的学科教学知识(TP - ACK)、学科教学知识(PCK)、教学技术知识(TPK)。从 分析结果来看,高校教师的教学内容知识、教学方法 知识和技术知识这三种单一知识的得分要高于其复 合知识得分,这说明高校教师单一的、理论性的知识 掌握水平要强于复合的、实践性的知识掌握水平 。就 单一知识来说,高校教师的教学方法知识得分高于教 学内容知识得分,教学内容知识得分高于技术知识得 分;就复合知识来说,高校教师学科技术知识得分最 高,其次是整合技术的学科教学知识得分,再次是学 科教学知识得分,最后是教学技术知识得分。

(二)高校学校支持维度分析

高校对教师 TPACK 发展的支持因素整体情况如 表 3 所示 。其中,教学发展项目得分为 4.093.排名最 高;条件保障得分为 4.018.排名最低;主观规范得分 为 4.058.排名居中。可见,高校对于教师 TPACK 发展 的支持主要是做一些教学发展项目,对于投入比较大 的资源和软硬件的投入尚有不足。

(三)相关与回归分析

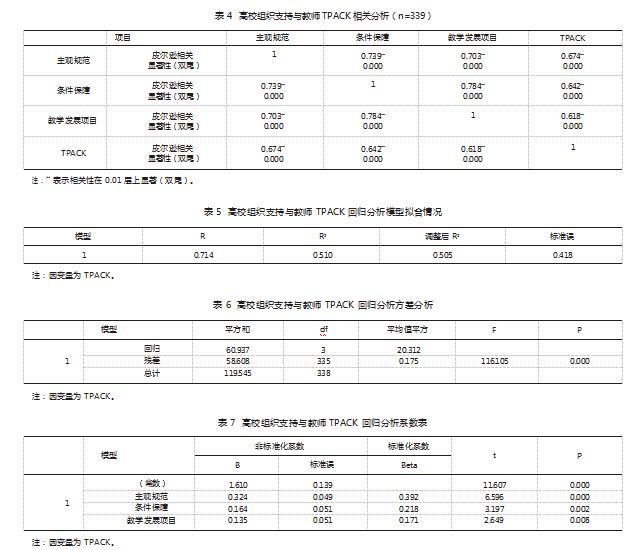

相关分析显示,高校的组织支持因素,即主观规 范、条件保障、教学发展项目均与教师 TPACK 发展呈正相关关系,且表现出了显著性,如表 4 所示 。其中, 主 观 规 范 与 高 校 教 师 TPACK 发 展 的 相 关 系 数 为 0.674. 条件保障与高校教师 TPACK 发展的相关系数 为 0.642.教学发展项目与高校教师 TPACK 发展的相 关系数为 0.618.

如表 5、表 6、表 7 所示,高校的组织支持因素模 型拟合度较好,解释了最终因变量高校教师 TPACK的 50%以上;模型是显著的,模型整体 P 值为 0.000;在 模型中,常数项和三个自变量的显著性均小于 0.05. 最终模型表达式如下:高校教师 TPACK=1.61+0.324* 主观规范+0.164* 条件保障+0.135* 教学发展项目 。 从模型结果来分析,对高校教师 TPACK 发展影响最 大的是主观规范因素,也就是高校周围他人对信息 化教学的重视,其次是条件保障,也就是高校的资源 及软硬件配置,最后是高校开展的教学发展项目。

五 、 讨论

(一)形成高校信息化教学的合力

在信息技术高速发展的今天,教学的所有环节 和过程都无法与信息技术脱节,高校只有重视信息 化教学,才能增强教师信息化教学的主体意识,提升 教师的 TPACK 水平。在研究建构的高校教师 TPACK 发展影响因素模型过程中,可以发现主观规范、促进 条件、教学发展项目均对高校教师 TPACK 发展有显 著正向影响,因此高校要继续构建多维度的促进教 师 TPACK 发展的机制,形成合力 。高校重要他人即 高校领导、行政管理人员、教师、学生要对信息化教 学高度重视,形成拥抱信息化的环境,同时高校要加 强对信息化资源和软硬件设施的配置,多开展针对 性信息化教学发展项目 。只有各主体形成合力,才能 更好地提升高校教师 TPACK 水平,使其更好地服务 于当下信息时代的教学,服 务于高校最 重要的职 能—人才培养。

(二)提升高校各主体对信息化教学的重视程度

高校各主体对信息化教学的重视能够提升教师 对信息化教学重要性的认识程度,促使教师紧跟信息 化发展步伐,从而提升教师的 TPACK 水平。高校对信 息化教学的重视既包括领导层面对信息化教学的重 视,也包括教师和学生层面对信息化教学的重视 。研 究显示,高校重要他人对信息化教学的重视是影响高 校教师 TPACK 水平最重要的因素 , 但在实践中这方 面还存在一定的不足 。 因此,高校应在领导层面切实 贯彻落实教学的中心地位 , 积极推进信息化教学改 革,提升教师对信息化教学重要性的认识水平;高校 应通过制度和评价层面的改革,使教师切实感受到信 息化教学发展带来的内在心理满足和外来认同与赞 誉,增强教师提升 TPACK 水平的动力;高校应在教师 和学生中营造信息化教学的良好氛围,让教师和学生 充分感受到信息技术的优势,使教师乐于在信息化环 境中教学、学生乐于在信息化环境中学习,从而使教 师自觉提升 TPACK 水平。

(三)重视高校教师信息化教学实践

高校教师的 TPACK 不属于可言述的、显性的知 识,而是一种难以表达的隐性知识,对此,通过实践 丰富教师的信息化教学知识是前辈研究的共识 。在 教师培训、观摩、交流和研讨等形式的教学发展项目 中,教师虽然能得到 一 些提升,但也有教师对这类 活动的参与是“被动的”,即人到了但思想没有到,这样提升的效果就很难保障 , 或者在参与活动时受益 不少,知识与技能得到暂时的提升,但往后不参与实 践,学到的知识又很快被遗忘了 。相关研究也证实, 当下以培训为主的教学发展项目对高校教师 TPACK 的影响作用是有限的 。因此,高校应多开展教师信息 化教学实践,如教学比武 、教学技能竞赛、教育技术 竞赛、微课大赛等,只有让教师亲身参与实践,才能 倒逼教师全身心投入 , 这种方式对强化教师的信息 化教学知识是最有效的。

总之,随着信息技术在教育领域的广泛应用,高 校教师 TPACK 已然成为衡量教师教学水平的重要 指标,故高校只有建构教师 TPACK 发展学校支持体 系,才能继续为社会提供源源不断的高质量人才。

参考文献

[1] KOEHLER M J,MISHRA P.What happens when teachers design e- ducational technology?the development of technological pedagogical content knowledge[J].Journal of educational computing research,2005. 32(2):131-152.

[2] MISHRA P,KOEHLER M J.Technological pedagogical content knowledge:a framework for teacher knowledge[J].The teachers college record,2006.108(6):1017-1054.

[3] KOEHLER M J,MISHRA P.What is technological pedagogical con- tent knowledge[J].Contemporary issues in technology and teacher edu- cation,2009.9(1):60-70.

[4] 全美教师教育学院协会创新与技术委员会.整合技术的学科教 学知识:教育者手册[M].任友群,詹艺,译.北京:教育科学出版社,2011: 64-65.

[5] PORRAS -HERN魣NDEZ L H,SALINAS -AMESCUA B.Strength- ening TPACK:a broader notion of context and the use of teacher ’s nar- ratives to reveal knowledge construction [ J ] . Journal of educational computing research,2013(48):223-244.

[6] CHAI C S,KOH J H L,TSSAI C C.A review of technological peda- gogical content knowledge[J].Educational technological & society,2013. 16(2):31-51.

[7] KOH J H L,CHAI C S,TAY L Y.TPACK-In-Action:unpacking the contextual influences of teacher ’s construction of technological peda - gogical content knowledge (TPACK) [J]. Computers & education,2014 (78):20-29.

[8] VENKATESH H,DAVIS F D.A theoretical extension of the tech- nology acceptance model:four longitudinal field studies[J].Management science,2000.45(2):186-204.

[9] 李毅,吴思睿,廖琴.教师信息技术使用的影响因素和调节效应研 究:基于 UTAUT 模型[J].中国电化教育,2016(10):31-38.

[10] 高峰.高校教师网络教学方式的采纳和使用:基于技术接受与 整合理论的研究[J].开放教育研究,2012(1):106-113.

[11] 徐鹏.教师整合技术的学科教学知识影响因素模型构建研究[D]. 长春:东北师范大学,2014.

[12] 袁智强.数学师范生整合技术的学科教学知识发展研究[M].北 京:科学出版社,2016:17