教学环节弱化导致负面影响及对策论文

2024-03-26 09:30:55 来源: 作者:xieshijia

摘要:教学中,学生的一些错误可能是由于教师的教学环节弱化导致的,致使学生对知识的理解出现偏差或理解困难,不能将知识迁移到新问题解决中.教师要剖析自己在教学中导致学生错误的不足之处,从而有针对性地改进教学,优化学生学习过程,更好地提升教学效果.文章以此分析教师教学中弱化环节导致学生问题解决时出现错误,并给出改进教学的对策.

摘要:教学中,学生的一些错误可能是由于教师的教学环节弱化导致的,致使学生对知识的理解出现偏差或理解困难,不能将知识迁移到新问题解决中.教师要剖析自己在教学中导致学生错误的不足之处,从而有针对性地改进教学,优化学生学习过程,更好地提升教学效果.文章以此分析教师教学中弱化环节导致学生问题解决时出现错误,并给出改进教学的对策.

关键词:教学环节;弱化;错误;教学对策

学生在学习中错因是多方面的,有学习态度、学习能力等因素,也有教师弱化了教学环节等方面的因素.要提升教学水平,教师不仅要了解学生学习情况,有针对性地帮助学生纠错,优化学习方法,也要有自我反省意识,梳理自己教学过程中存在的不足,改进教学,减少学生出错概率,提升学生学习效果.弱化教学环节导致学生学习不扎实而出错,常见教学环节弱化有以下几个方面.

1弱化研究对象的选取导致没有养成良好解题习惯

良好解题习惯可以帮助学生有序思考问题,最大限度避免学生逻辑混乱或遗漏.在解决问题时,需要学生能够首先确定研究对象,然后明确过程或者状态,再对研究对象受力分析,找合适的物理规律列方程求解.很多学生没有养成明确研究对象并对研究对象进行受力分析的习惯.学生没有养成这一习惯的原因在于教师日常教学中没有强调研究对象的选择,觉得情境简单,默认了研究对象,甚至直接跳过这一教学环节,受力简单情境教师没有画受力分析图.

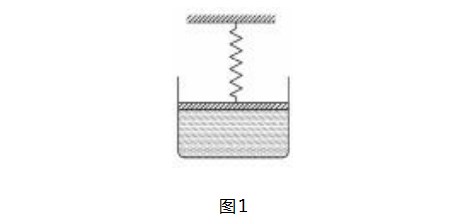

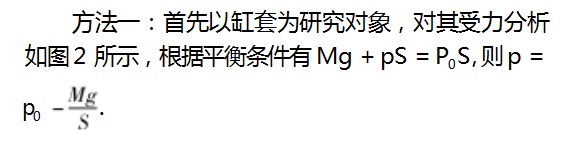

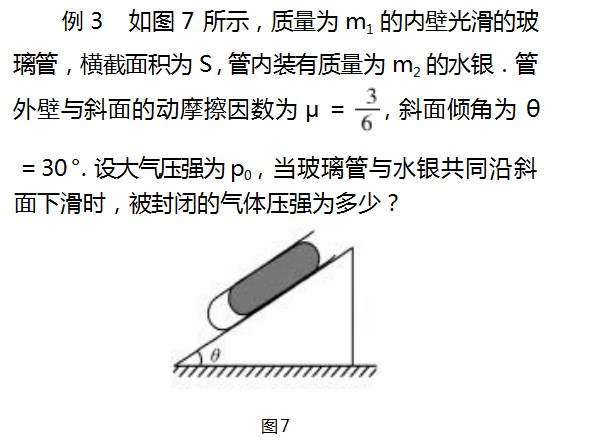

例1如图1所示,活塞的质量为m,缸套的质量为M,通过弹簧吊在天花板上,气缸内封有一定质量的气体,缸套和活塞间无摩擦,活塞面积为S,设大气压强为p0,求封闭气体的压强.

错因分析学生典型错误:没有画受力分析图,直接写PS=P0 S+mg+Mg.从学生写的方程可以反推,学生既不是选择活塞为研究对象,也不是选择缸套为研究对象,更不是选择活塞和缸套为一个整体作为研究对象.学生列出这样不伦不类受力平衡方程,背后的原因是学生没有养成选择研究对象的习惯、对研究对象进行受力分析的习惯.

教学对策日常教学中强化选择研究对象并进行受力分析习惯的培养.在讲解习题时明确告知学生错误的根本原因,并在纠错时,强化研究对象的选择和受力分析环节,这两个环节讲解要慢,板书要规范细致.本题解答有如下两种方法.

2弱化知识构建过程导致没有弄懂知识本质

在教学中,有些知识学生没有经历知识的构建过程,没能理解知识之间的逻辑,没有掌握知识的本质.例如,教师在新知识及“二级结论”的教学中没有引导学生经历知识的构建过程、分析知识的来龙去脉,而只是将结论呈现给学生,学生只知其然不知其所以然,导致学生学习过程不扎实,对知识一知半解,在分析问题时必然找不到合适物理规律.

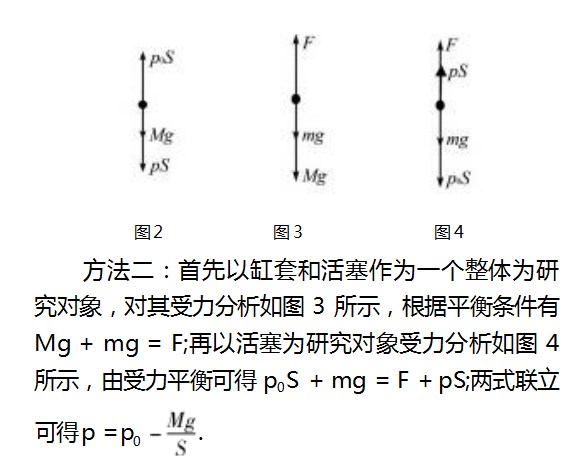

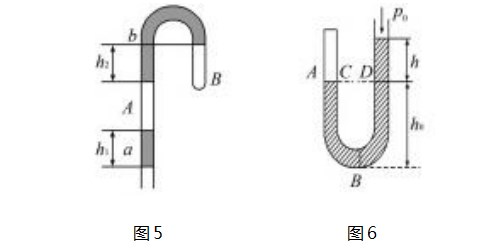

例2如图5所示,竖直放置的U形管,左端开口,右端封闭,管内有a、b两段水银柱,将A、B两段空气柱封闭在管内.已知水银柱a长为10 cm,水银柱b两个液面间的高度差为5 cm,大气压强为75 cmHg,求空气柱A、B产生的压强.

错因分析原本以为学生能够顺利解决,但实际情况是很多学生都存在障碍.究其原因是学生没有经历知识构建的过程,没有探究为什么液面等高处压强相等,没有正真理解图6中液面等高处压强相等,只是简单的记住结论,故而不能将其迁移到新情境.

教学对策引导学生分析图6中A、D处压强的关系,以及它们与大气压强的关系.具体可以有如下三种方法.

方法一,液面薄片法:在U型管最低处取一液片B,其两侧受力平衡可知(pA+ph 0)S=(p0+ph+p h 0)S,即pA=p0+ph.

方法二,力平衡法:选与封闭气体接触的液柱(或活塞、气缸)为研究对象进行受力分析,图6中选A、D间的液体为研究对象,由合力为零有pA S=p0 S+ph S,可求气体压强.

方法三,连通器原理法:在连通器中,同一种液体(中间液体不间断)的同一水平液面上的压强相等,如图5中同一液面C、D处压强相等pA=p0+ph.

3弱化知识网络构建导致学生认知割裂

构建完善的知识网络需要学生将单个知识点理解透彻,并在此基础上找到多个知识点之间的关联.构建完善的知识网络,学生才能够将知识间构建联系,在分析问题时才不会丢三落四,不会因为知识的遗漏而出错.构建完善的知识网络,不仅需要学生能够有归纳知识的意识,更需要教师帮助学生总结、升华,达到知识的内化,最后帮助学生将知识单点弄通、多点联通.在现实教学中,教师要重视将单个知识点的深度讲解,引导、帮助学生构建知识点之间的联系被弱化.

错因分析在求解本题时,有不少学生无从下手.求解气体的压强学生能够想到的是压强的微观表达式、压强等于力除以面积、气体实验定律.而这些知识对解决本题都没有帮助.本题的解决需要学生确定研究对象受力分析后,利用牛顿运动定律列方程才能求解.学生学习过程中将力学和热学割裂开,不能利用力学的知识、方法分析热学问题.

4弱化过程分析导致学生理解困难

教学中对于一些较难的问题只有教师强化分析过程,学生才能理解为什么要这样解决问题,也才能在新问题的分析中迁移知识与方法.分析过程可以从如下几个方面细化:(1)研究对象是什么;(2)受到些什么力;(3)经历了什么过程,初、末状态是什么;(4)满足什么规律.分析过程细化,思维不跳跃,可以降低学生接受难度.如果讲解过程分析不够细致,会导致学生学习囫囵吞枣,不能消化吸收,更谈不上迁移运用.

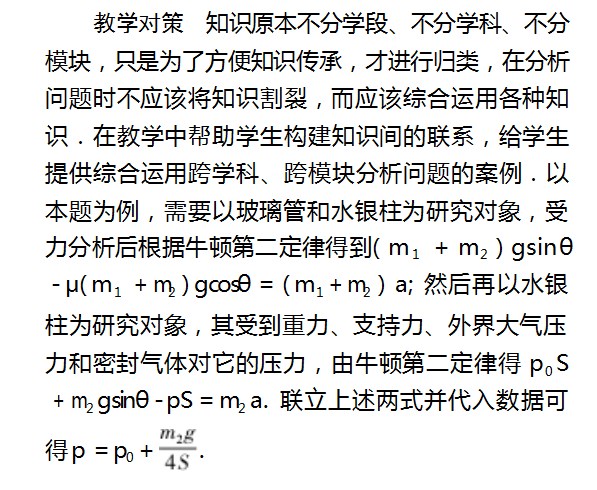

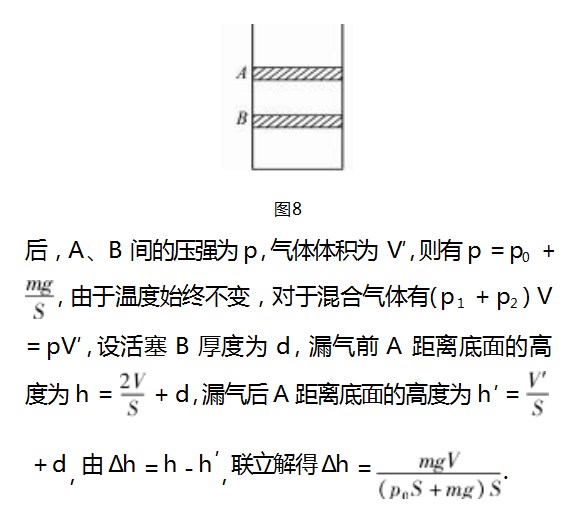

例4如图8所示,一底面积为S,内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B.在A和B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的理想气体,平衡时体积均为V.已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0.现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触.求活塞A移动的距离.

上述解答过程没有问题,但学生对“由于温度始终不变,对于混合气体有有(p 1+p2)V=pV′难以理解.学生没接触过将两部分气体作为研究对象列方程的情境,学生难以接受.

教学对策分别以A与B之间、B与容器底面之间的气体为研究对象列方程求解.设A与B之间气体在漏气混合后的体积为V′1、B与容器底面之间的气体在漏气混合后的体积为V′2,V′1+V′2=V′.由于温度不变,对A与B之间气体有p 1 V=pV′1,对B与容器底面之间的气体有p2 V=pV′2,前述三式联立有(p 1+p2)V=pV′.将分析过程这样细化后学生理解台阶降低了,对知识掌握变得容易.

梳理教学行为的不足是教师的反思过程,有利于教师教学水平的提升,有效提高课堂教学效率,最后是学生和教师一起成长.充分认识到教学环节弱化导致的负面影响,放慢教学节奏,有针对性地强化这些环节的教学,让学生对知识的学习和运用过程都更扎实,促进学生更深刻地理解知识,更好地全面发展.

参考文献:

[1]蒙轩.“三环节”有效教学法在高中物理教学中的探索[J].物理教学探讨,2020,38(04):65-67.

[2]汪振喜.“双学双导”模式在高中物理教学中的应用[D].华中师范大学,2021.