初中数学课堂情境的创设研究论文

2024-03-18 10:28:18 来源: 作者:heting

摘要:新课标指明,情境是学生进行数学思考、解决问题的环境。有效的教学情境,可以在调动学生学习兴趣的同时,让学生积极思考、解决问题,从而达到掌握数学知识,发展核心素养,实现数学学习提质减负的目标。基于此,本文主要论述在“双减”背景下,教师可以在新课标的指引下,关注情境教学,尤其以数学课堂为依托,遵循适宜原则,使用合理策略,创设教学情境,实现其价值,促使学生获得良好发展。

摘要:新课标指明,情境是学生进行数学思考、解决问题的环境。有效的教学情境,可以在调动学生学习兴趣的同时,让学生积极思考、解决问题,从而达到掌握数学知识,发展核心素养,实现数学学习提质减负的目标。基于此,本文主要论述在“双减”背景下,教师可以在新课标的指引下,关注情境教学,尤其以数学课堂为依托,遵循适宜原则,使用合理策略,创设教学情境,实现其价值,促使学生获得良好发展。

[关键词]初中数学,课堂情境,核心素养,新课标,创设策略

当前,数学教学改革正处在“双减”的关键时期。教师需要将学生置于教学的核心位置,对传统的教学方法进行创新和改进。教师应该鼓励学生主动思考、积极探索,使他们在掌握数学知识和方法的同时,也能够培养和发展自己的核心素养。这样的教学方式不仅能够提高学生的学习效果,还能够有效地减轻学生的课业负担和校外培训的压力。因此,引发学生的思考和探究是提高数学学习质量、减轻学生负担的关键。根据《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的要求,教师在选择教学方法时,应注重情境设计和问题提出,以激发学生的主动参与和思考。这样,学生在进行学习的过程中,可以更好地进行数学思考、表达和应用,从而更有效地掌握知识,解决问题,培养思维能力,并逐步发展其数学核心素养。

一、初中数学课堂情境的创设原则

有效创设教学情境,离不开适宜的原则。不同的创设原则会产生不同的创设方法。一般情况下,在创设数学课堂情境时,教师可遵循如下原则。

(一)生活性原则

新课标强调创设真实情境。创设真实情境可以从社会生活、科学和学生已有数学经验等方面入手,依据教学内容,选择贴近实际的素材进行加工。基于此,教师可以遵循生活性原则创设数学课堂情境。

例如,销售问题是数学学科的重要内容,亦是大部分学生难以理解的问题。这是因为学生缺少销售经历,不理解“售价”“标价”“利润”“利润率”等概念。实际上,部分学生在体验生活时,都曾有过购物经验,在一定程度上对“售价”“标价”“利润”“利润率”等概念有了感性认知。而感性认知是学生深入探究的支撑,所以在课堂上,教师可以组建合作学习小组,让每组成员迁移生活经验,各自扮演顾客和商人角色,创设商品交易的场景。在此过程中,碰上有学生讨价还价时,教师可以趁机融入“售价”“标价”等概念,同时鼓励学生计算,判断降价后是否赢利。在体验情境时,学生学会迁移生活经验,具体问题具体分析,以认真运算来解决即时遇到的问题,由此轻松地建立数学认知,丰富生活经验,学会用数学的方法来解决现实生活问题。

(二)趣味性原则

心理学研究表明,轻松愉快的情感体验,可以让学习者产生学习兴趣。

在学习兴趣的助力下,学习者可以轻松地获取知识、技能和经验等。趣味教学,是学生进行轻松愉快感体验的支撑。所以,教师可以遵循趣味性原则创设课堂教学情境。

例如,在“平面直角坐标系”这节课上,教师可以随机请两位学生起立,然后让其他学生观察他们的位置,试着进行描述。在描述时,大部分学生可能会尝试使用方位法。但是,由于知识有限,无法用方位法准确地描述出两个学生所处的位置。此时,部分学生产生好奇心,想要知道准确描述位置的方法。趁学生的求知欲旺盛,教师这时可以在交互式电子白板上出示棋盘,提出规则—请将棋盘想象成平面直角坐标系,利用坐标描述其上不同棋子所在位置。学生听到这里,便开始开动脑筋,试着将棋盘转化为平面直角坐标系,确定原点、x轴、y轴,用数对描述棋子的位置。这时,教师可依据学生描述的情况,并结合教学内容,提出平面直角坐标系中如何确定点的位置相关问题,促使学生进行探究,在教师的引导之下不断解决问题。这样,学生在充满趣味的学习情境中不断探究并解决问题,从而一步步地掌握所学知识内容,增强课堂学习效果。

(三)启发性原则

教学情境的作用之一是引发学生思考,解决问题。有效的教学情境具有启发性,可以使学生受到启迪,一步步地解决问题,得出结论,从而达到深刻理解数学知识,发展学生核心素养的目标。因此,在教学实践中,教师可以遵循启发性原则创设教学情境。

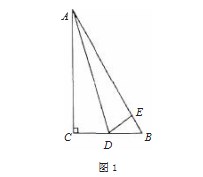

例如,在“勾股定理”这堂课上,教师先引导学生探究勾股定理。在学生建立一定的认知后,教师可以创设问题情境。比如,在教学过程中,教师在交互式电子白板上呈现图像(见图1):同时描述问题:“△ABC是直角三角形。其中,AC=4,BC=3。沿着AD进行折叠,使AC与AE重合。请问,CD有多长?”因接受数学知识有限,有一部分学生可能会遭遇解题阻碍。为使他们顺利地解决问题,教师可再进行进一步引导:“根据AC=4,BC=3,可以求出哪些线段的长度?”有学生运用勾股定理,计算出AB的长度、BE的长度。教师追问“倘若CD=x,可以用含x的代数式表示哪些线段的长度?”学生再次阅读题目,观察图像,联想勾股定理的相关内容,确定DE=CD=x,并借助和差关系,列出等式:BD=BC-CD=3-x。教师接着发问:“如何计算出CD的长度?”学生继续联想勾股定理的相关内容,列出方程,认真运算,从而得到x的值,即CD的长度。在问题情境中,学生受到一个个问题的启发,逐步剖析已知条件,迁移课堂认知,运用已学知识,厘清问题解决思路,解决问题。如此,学生不但加深了对勾股定理的理解,还锻炼了运算能力、数学应用能力,有利于提升学生核心素养发展水平。

(四)现代性原则

新课标要求教师紧密结合数学教学与信息技术,增强教学趣味性和有效性。教师可以遵循现代性原则,应用现代信息技术创设教学情境。现代信息技术可以直观、动态地展现数学内容,容易引发学生兴趣。学生可以在轻松有趣的学习环境中,积极发散思维,自觉地进行数学抽象和数学推理等,以此达到探寻数学思想方法,掌握数学知识的目的。

二、初中数学课堂情境的创设策略

教学有法,教无定法。在遵循如上创设原则的同时,教师可以结合自身教学经验,根据教学内容,在课堂导入、课堂讲解、课堂总结环节使用不同策略,创设课堂情境,让学生进行体验和探究,以此增强课堂学习效果。解决能力,一举两得,有利于提高课堂学习质量。

(二)课堂讲解情境的创设策略

课堂讲解环节重在引导学生探究、解决问题。解决问题的方式有很多,如自主解决、合作解决等。在课堂讲解环节,教师可以依据教学内容和学生学习情况,选择不同的问题解决方式,以此为基础创设课堂情境,给学生提供问题解决机会。

例如,在“综合运用—一元二次方程解法”这节课之前,学生们体验了多样的教学活动,逐步掌握了配方法、因式分解法等。在这堂课上,教师准备引导学生综合运用不同的方法,解答一元二次方程。在课堂讲解环节,教师可以黑板上呈现一个题目:x2+2x-3=0。同时,教师鼓励学生与小组成员合作,共享不同的方法。在两分钟后,统计各组的方法,方法数量多且正确的一组为获胜方。在竞争意识的驱动下,各组学生积极性高涨,积极思考,探索不同的解题方法,认真运算,并与小组成员共享不同的方法,互相汲取经验和方法。

在规定的时间结束后,大部分小组总结出了三种方法—配方法、公式法、因式分解法。于是,教师可以鼓励小组毛遂自荐,当堂演示不同的解题方法。如“配方法:移动常数项,得到x2+2x=3。等式两边同时加1,构成完全平方式,得到x2+2x+1=4。因式分解得到(x+1)2=4。运算得出结果:x1=-3,x2=1”。

在学生代表呈现不同方法后,教师接着可以发问:“这些方法是否都可以用来解答任何一元二次方程?”学生主动与小组成员交流。在交流时,有小组成员可能很快就联想到不同的一元二次方程,从而进行求解,由此得出结论—可以用配方法和因式分解法解答任何一元二次方程,只能用因式分解法解答部分一元二次方程。其他学生在倾听时,提出问题:在什么情况下,可以用因式分解法解答一元二次方程?然后学生代表就可以描述一元二次方程特征,列出相关方程并认真解答。

在这样的合作情境中,学生不断地发现问题和着手解决问题,从而达到查漏补缺、深层探究的效果。

(三)课堂总结情境的创设策略

课堂总结是学生梳理知识、强化认知的环节。学生梳理知识的方法有很多,如总结归纳法、知识延伸法、对比异同法等。在数学课堂总结环节,教师可以依据课堂教学内容和学生学习情况,选择适宜的总结方法,就此创设情境,让学生在总结环节进行知识的梳理。

以对比异同法为例,此法是指对比相似知识点的相同点和不同点,加深认知。比如,在学习“菱形”时,学生可通过体验多种活动来探究菱形的概念、性质等。但是,在这个过程中,也不乏学生混淆了菱形和矩形。针对此情况,在课堂总结环节,教师要先鼓励学生回顾本节课所学,描述菱形的概念和性质。有部分学生能准确地进行描述。教师把握时机,追问:“矩形的概念和性质是什么?”全体学生进行头脑风暴,联想、描述矩形的概念和性质。在学生描述后,教师发问:“矩形和菱形有哪些相似之处?有哪些不同之处?”在问题的作用下,学生就了解了矩形和菱形的概念及其性质,然后会尝试区分它们之间的相似和不同之处。有学生提道:“从定义上看,菱形和矩形都是平行四边形。不同点是,矩形有一个角是直角。”也有学生提道:“从性质上看,矩形和菱形的对边平行且相等,对角相等、邻角互补,对角线互相平分。不同点是,矩形的对角线相等,四个角是直角;菱形的对角线垂直,四边相等。”在学生描述之际,教师使用交互式电子白板画出矩形和菱形,并重点标注相关内容,帮助其他学生建立直观认知。总的来说,在当前的“双减”政策背景下,教师需要在新课标的指导下,深入探讨课堂情境对学生学习的影响,结合教学内容,遵循生活性原则、趣味性原则、启发性原则和现代性原则,紧扣不同的教学环节,运用多种策略,创设不同的课堂情境,以激发学生的学习兴趣。通过这种方式,学生可以积极思考,主动解决问题,从而由浅入深地建立数学认知,掌握数学思想方法,发展核心素养。

参考文献:

[1]章倩倩.初中数学课堂情境创设的原则与策略研究[D].上海:华中师范大学,2022.

[2]池至楠.基于核心素养下初中数学课堂情境创设策略探究[J].考试周刊,2021(59):62-63.

[3]王转宁.情境创设在初中数学课堂中的应用研究[J].智力,2021(19):169-170.

[4]赵冬星.新背景下初中数学课堂教学中情境创设研究[J].新课程,2020(45):51.

[5]高同桥.一样课堂,别样精彩—初中数学情境创设策略探究[J].才智,2020(11):132.