小学跨学科主题学习的设计思路探析论文

2024-03-06 09:54:24 来源: 作者:liyuan

摘要:跨学科主题学习是《义务教育课程方案(2022年版)》的重要内容,其目的在于打破学科间的固化界限,加强学科间的知识联结,让学习真正能够解决生活中的实际问题。相比分科课程,跨学科学习具有深度协作、创新实践、激发兴趣等优势。本文从学生认知基础、设计驱动任务、分科与统整并行、注重学段衔接四个方面探讨开展主题学习的思路,阐释了在实施过程中,从学情分析、主题设定、搭建框架、明确目标、教学评价等五个方面入手组建教师备课团队的方法,以及实施跨学科主题学习课程的意义。

摘要

跨学科主题学习是《义务教育课程方案(2022年版)》的重要内容,其目的在于打破学科间的固化界限,加强学科间的知识联结,让学习真正能够解决生活中的实际问题。相比分科课程,跨学科学习具有深度协作、创新实践、激发兴趣等优势。本文从学生认知基础、设计驱动任务、分科与统整并行、注重学段衔接四个方面探讨开展主题学习的思路,阐释了在实施过程中,从学情分析、主题设定、搭建框架、明确目标、教学评价等五个方面入手组建教师备课团队的方法,以及实施跨学科主题学习课程的意义。

[关键词]跨学科,主题学习,设计思路

2022年教育部发布了《义务教育课程方案(2022年版)》(以下简称“新课标”),明确提出各学科要规划10%的课时开展跨学科主题学习活动,旨在打破学科间的固化界限,加强学科间的知识联结,突出知识的应用与实践。如何选取跨学科主题学习的切入点,以及在教育教学中怎么开展跨学科主题学习成为亟待解决的问题。

一、小学跨学科主题学习的意义

美国心理学家罗伯特·塞钦斯·武德沃斯在20世纪20年代首次提出了“跨学科”的概念,其主要指超越一个学科边界或涉及多个学科知识进行的创造与传播活动。在我国的基础教育课程改革中,跨学科学习的目标和内涵也不断得以丰富完善,实现了从“双基”到“三维目标”,再到“核心素养”的演变。

(一)分科课程存在的问题

分科课程,通常又被称为科目课程(subject curriculum),是以单个学科知识为主的课程建构形式。分科教学可以根据学生身心发展特点和认知水平,选取相应的教学内容,帮助学生系统化的学习、获得某一个学科内的知识。学生可以在某一个学科知识领域内分学段将知识进行逻辑顺序排列。对于授课教师而言,分科教学可以更加深入地讲解本学科的知识,更好地运用最新教学理念,所开展的教学活动也更具学科科学性和统整性。分科教学有其不可替代的优势,但同样存在无法避免的缺点。

首先,分学科学习不利于知识与生活的融合。学习的本质是获取知识后内化形成知识体系,并向外输出,用于解决问题。在小学教育中发现,学生虽然学会了知识,但是缺乏应用能力。例如,在小学心理健康教育教学中,学生能在“事例”中解决情绪问题,但面临回归实际生活的自我问题时,学生往往无法应用课堂中学会的方法去应对,这就是知识与生活的割裂,知识无法走进学生的生活。其次,分学科学习不利于知识的融会贯通。分学科学习仅仅是知识点的讲授和学习,将各个学科孤立开来,容易出现知识与知识之间的壁垒,让知识变得零碎。作为教师和课程设计者,在授课前可以通过前期准备工作充分预设,但准备工作如果仅限于本学科,很难实现学科之间的整合。最后,分学科学习的模式化不利于学习兴趣的培养。学生从一年级入学,接触了各种各样富有“新鲜感”的知识,能够对学习充满兴趣。但长此以往,部分学生就会对常态化、模式化的学习失去热情及探索的欲望。

(二)跨学科主题学习的概念及优势

跨学科主题学习是基于真实问题,打破学科与学科之间壁垒,设置生动的问题情境,以统一的任务、问题、学习目标、学习内容联结各个学科知识,形成有机整体的学习方式。

首先,跨学科主题学习是一种深度协作的学习。这种学习方式鼓励学生寻求同伴的协助,或者以小组为单位对真实的、挑战性强的问题开展探究,在此过程中形成已有知识间的整合建构,形成新的知识迁移。其次,跨学科主题学习注重创新实践。学生不再是固化地学习某个知识,而是像探险家一样应用已有的知识尝试解决生活中的实际问题,并从中选取最优方案执行,这种实践探究更注重分析问题和解决问题的能力。最后,跨学科主题学习可为学习兴趣的培养奠定基础。不同于传统的分科学习,跨学科主题学习是基于问题情境产生的,让学生成为学习的主人,而不是被动的接收者。在学习的过程中,学生可能会遇到超出自己已有知识体系的问题。通过团队合作以及自主学习,学生能够突破自我,在学习中获得成就感和自我价值感,认识到学习的意义和乐趣,真正提升学生的学习兴趣。

(三)跨学科主题学习与核心素养培养的关系

《新课标》从内容转向方式,从“教什么”转向“怎么学”,着重突出了学习为中心的价值理念。核心素养理念超越了零碎的知识点教学,是一个整体性概念,这就要求教育教学进一步建构和整合。因此,跨学科主题学习是实现学生核心素养培育的重要途径之一。

二、跨学科主题学习的实施策略

(一)从学生的认知基础出发

跨学科主题学习要求在学生现有知识基础上设计问题和任务,因此需要教师对学生现有学情、身心发展特点及学习兴趣点等进行摸底调查,以大数据分析的方式深入了解学生现有状态,再从中提炼相关主题作为设计任务。

(二)以任务化驱动主题学习

任务是指在规定的时间内完成某种主题要求的作品、方案选择、设计文稿、解决路径等,一般一个大任务由多个子任务构成,子任务之间具有较强的逻辑关系和递推关系,环环相扣。

(三)形成“分+跨”一体模式

跨学科主题学习的产生并不是推翻分学科学习,而是在分学科学习的基础上通过跨学科主题学习弥补其不足之处。作为教师,除了充分了解学情,还要对小学一至六年级的各个学科知识有整体把握。对于教师个体而言,要掌握多学科的知识,并整合形成跨学科学习任务有很大的难度,学校可以组建跨学科备课组,通过集体备课的方式实现“分+跨”的一体模式。

(四)“幼—小—初”长程设计

近年来,小学入学成为一个新的关注话题,很多学生在进入一年级后,表现出适应困难的情况。新课标提出幼小衔接要平稳过渡,顺利衔接有助于新入校的孩子从“幼儿”转向“学生”。六年级小学生踏入崭新的初一年级,适应问题也同样存在。

相比传统的学科学习,跨学科主题学习更具有活动性和趣味性的特点。教师可以采用“幼—小—初”一体化设计的模式开展主题学习。长程设计中可以将下一学段所需要的学习方式、学习习惯要求等融入主题设计,让学生在活动和体验中自然衔接。例如,以植物探究为主题,幼儿园阶段侧重认识身边的植物,从颜色、形状、功用等方面认识部分植物,注重体验;小学阶段分为低、中、高三个阶段,学习植物的科学知识,并在科学探究中应用词汇、符号、图表等整理信息,形成系列学习成果的体现;初中阶段结合地理知识、历史知识以及地球的发展进程了解不同种类植物的演变,让学生带着问题开展户外探究。 三、跨学科主题学习的设计思路

(一)分析学情,拟定任务方向

跨学科主题学习的目的在于培养学生应用多元的知识和技能去解决生活中遇到的问题,这就需要在指定跨学科主题任务前,了解学生的知识基础和技能水平,在学生的最近发展区内设置合适的任务,达到跨学科主题学习的最佳效果。主题的选取应当在学校特色发展的基础上具备综合性、情境性、实践性和探究性的特点。

例如,在小学中年级以劳动教育为主题的跨学科学习中,学校可以向教师和学生分别发放问卷,有助于全面了解师生情况。如你最喜欢和最不喜欢哪些劳动项目?如果这些劳动项目按照技能水平评分,你分别会打多少分?这些问题有助于课程设计者了解学生目前的劳动能力、劳动认知和劳动情感状况。教师问卷可以让教师评价学生目前能完成的最好的劳动项目有哪些?学生必须具备的劳动技能有哪些?通过问卷数据的对比分析,能科学发现现阶段劳动教育的优势和不足,并从这些方向入手拟定任务。

(二)梳理教材,整合教材知识

在确定了跨学科主题学习任务后,备课组统一梳理教材中和主题相关的知识要点。可以从具体的学科教学目标、教学知识点、学生应达到的知识水平,以及知识点涉及的核心素养目标等统一规划整理,形成完整的知识图谱。

以小学二年级“人际交往”跨学科主题学习为例,在前期的问卷调查中发现,二年级学生常常因为一些小问题和同伴发生矛盾。以学生问卷中展示的生活场景为任务驱动,各学科在现有教材中罗列相应的知识点。例如,小学语文学科部编版教材二年级下册第19课《大象的耳朵》,从小动物对待大象的语言和态度中发现人际交往的要点;小学心理健康教育学科闽教版教材二年级下册第一单元“学习交往”涉及人际交往的主题内容,分别从认知层面和行为层面引导学生学会如何与他人交往。这些知识点都能实现核心素养自主发展中的健康生活培养目标。

(三)拟定主题,搭建设计框架

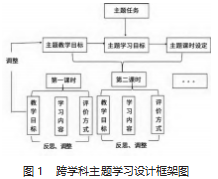

在大主题任务背景下,备课组教师共同搭建主题设计框架,其中应当包含:主题任务、主题教学目标、主题学习目标、主题课时设定、每课时任务目标以及每课时下的教学目标、学习内容、评价方式等,在框架搭建上形成课程设计闭环(见图1)。

(四)明确目标,形成具体内容

学习目标是学生学习方向的指向性标准,也是评价依据。学习目标如果界定不清晰会导致教师在授课过程中无法进行恰当的引导,学生也容易误入学习的“歧途”。制定学习目标时需明确要解决什么问题、学生能从中学到什么,并根据学习成果进行学习程度的划分。

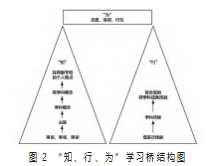

加拿大德雷克和美国伯恩斯结合美国的课程标准绘制了“知、行、为”学习桥结构图(见图2),并诠释了这个模型。

跨学科主题学习的目标确定可以从知、行、为三个方面入手,再分别确定具体的教学目标和素养目标,并在这个过程中融入各科学习的课程目标,形成一张思维导图,这张思维导图不仅是教师教学导图,也是学生学习后在脑海中建构的知识地图。学生在长期的跨学科主题学习中不断丰富和拓展这张知识地图,最终形成具有个人特点的知识体系。

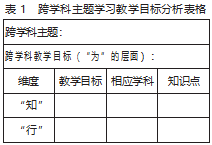

以学习桥为基础,针对跨学科主题学习目标的确定,可设计教学目标分析表格(见表1)。依据分析表格,教师可以明确多主题融合的学习路径,统整各学科知识。

(五)开展教学,反思评价调整

根据不同年级学生的身心发展特点,设置不同的教学情境,这是激发学生学习兴趣的第一步。教师要在教与学的过程中坚持以学生为中心,充分展现以学生学习为主的教学过程,采用团队协作加个别指导的模式,引导学生自主学习、探究学习,并不断进行自我反思和自我监控。这样不仅能使学生从认知层面开展学习,还能培养学生学习的元认知,让主动学习真实发生。在学习过程中鼓励学生开展自我评价和同伴评价,课后以家长评价和教师评价相结合的方式多角度开展学习评价。

学习过程中学生会表现出差异性,这也是我们不断反思、评价、调整的重要指针,有助于各科教师在教学各个环节反思目标是否恰当、内容是否能准确指向目标、学生学习兴趣状况、学习能力差异性等。

四、跨学科主题学习的未来展望

回顾跨学科主题学习在国内的历史,最早可以追溯到1922年的学制改革。在扎实推动教育强国建设的今天,跨学科主题学习也经历着不断升级。跨学科主题学习的提出正是基于核心素养导向的学习变革,学校和教师都要具有突破学科界限的能力,根据区域特色和学校发展,不断探索跨学科主题学习的多种可能性,才能促使学生在“跨科融合”下发展高阶思维,促进核心素养目标达成。

参考文献:

[1]洪俊,刘徽.跨学科统整:国家课程的校本化实施[M].上海:华东师范大学出版社,2020.

[2]杜芳.义务教育历史课程标准中的跨学科主题学习内容解读[J].历史教学(上半月刊),2022(7):9-12.

[3]吴刚平.跨学科主题学习的意义与设计思路[J].课程·教材·教法,2022(9):53-55.

[4]陈艳茹.素养培育视角下跨学科主题学习设计案例研究[D].上海:华东师范大学,2022.