基于CIPP评价模式的高校劳动教育课程评价研究论文

2023-10-28 15:14:12 来源:SCI论文网 作者:wangye

摘要:文章首先概述了CIPP评价模式的内涵及其特征,然后分析了高校劳动教育课程评价面临的现实困境,接着论述了基于CIPP评价模式的高校劳动教育课程评价框架构建,最后对基于CIPP评价模式的高校劳动教育课程评价进行了验证分析。

摘要:文章首先概述了CIPP评价模式的内涵及其特征,然后分析了高校劳动教育课程评价面临的现实困境,接着论述了基于CIPP评价模式的高校劳动教育课程评价框架构建,最后对基于CIPP评价模式的高校劳动教育课程评价进行了验证分析。

关键词:CIPP评价模式;劳动教育课程;课程评价;高校

长期以来,劳动教育没有受到足够的关注与重视,有关劳动教育课程的管理体系建设不健全,使得劳动教育课程的综合育人作用难以发挥,高校劳动教育课程仍处于不断建设与完善时期[1]。基于此,针对劳动教育课程的基本内涵、教学评价等方面存在的问题,高校应参考CIPP评价模式,建立由教师、学生共同参与的教育评价模式和多层评价理论框架,健全劳动教育课程内容评价、教学方式评价和教学反馈评价体系,开展劳动教育课程的背景评价、输入评价、过程评价、成果评价,并做好课程评价结果的利用,从而更好地促进劳动教育课程教学质量的提升、学生综合素质的全面发展。

一、CIPP评价模式的内涵及其特征

(一)CIPP评价模式的内涵

CIPP评价模型是1966年由美国学者斯塔弟尔比姆(Stufflebeam)提出的课程教学评价模式,这一模式能提供整体、全面的教育评价信息,包括背景(Con-tex)、输入(Input)、过程(Process)、结果(Product)等评价维度,作为决策导向评价、改良导向评价的重要方向,进而完成一系列指标要素的测量、判断、解释与评价活动[2]。

其中,背景评价是针对不同的教育方案、决策规划,对教育方案或规划制定的合理性进行相应的背景客观性评价和教育目标的价值性评价,并根据评价结果判定教育方案的实施是否有必要。输入性评价是对教育方案实施的科学性、可行性进行评价,包括对课程教学所需的外部环境、内容资源、投入时间及人力成本等进行评价,以帮助课程开发者进行教学内容、教学实施策略的安排设计。过程评价是对教育方案的实施过程、存在的问题进行评价,通过跟踪教师的课程教学流程,描述课程实施的真实过程,并完成对课程教学效率、教学质量的评价,因而基于过程的形成性评价是课程教学方案、教学问题改进的重要依据。而结果评价作为CIPP评价模型的最后一环,是对课程教育效果作出评价,通过多种评价指标的应用,判断教学方案的实施是否达到预期效果。

(二)CIPP评价模式的特征

1.以决策与改良为教育评价导向。CIPP评价模式最重要的特征是为课程教育评价的决策、改良导向,其开展的背景评价、输入性评价、过程评价都是为得出课程教育的成果性评价[3]。因而CIPP评价模式不仅关注课程教育的优势,还重视课程教育实施过程中存在的不足之处,以便反馈问题。基于课程教学决策、教学环节的评估结果,可为课程教学方案的改进、课程教学质量的提升提供相关的数据参考和支持,从而展现出CIPP评价模式的课程决策改良、目标导向作用。

2.注重课程教育的过程性、发展性评价。相比传统课程教育评价只重视结果性评价的弊病,CIPP评价模式更加强调决策实施的过程性评价、课程教学活动组织的发展性评价,故这一评价理念能够更全面地对课程教育过程作出评价。如CIPP过程性评价环节会关注到教师课程教育、学生学习的情况,包括教师教学体系规划、教学活动实施、师生交互探究情况,以及学生专业课程学习、实践活动参与情况,并针对过程性评价内容进行记录,以判断课程计划的实施是否达到既定的专业教学、学习目标,并在此基础上找到最具有优势、有价值的课程教学方案,同时利用相关的教育资源实现课程目标。此外,CIPP评价模式还用发展性的眼光看待教师、学生等,关注教师教学规划、学生未来发展的方向,从而有助于完成课程教学实施的成果性、发展性评价。

二、高校劳动教育课程评价面临的现实困境

(一)教学及评价主体单一化

由于高校劳动教育课程不指定统一教材,因而通常情况下教师只是根据学校的安排进行劳动教育基础理论知识、实践案例内容的组织与教学,这使得整个课程教学的实施、教学评价活动过于单一化[4]。首先,劳动教育课程教学任务主要由校内的管理部门教师、辅导员承担,这些教师缺乏劳动教育课程的教育经验,也很少参与校内外劳动教育实践活动,导致劳动教育课程教学更多只是理论知识的讲解,缺少劳动实践的规划与落实。其次,在劳动教育课程教学评价上,由于缺少统一教材、课程评价体系设计,劳动教育课程的教学评价更多只是由高校管理层进行口头评价,包括对教师基础理论知识讲解、学生劳动作品展示的简单评价,缺少相关的评价指标、评价标准设计,也没有设置学生自我评价、同伴互相评价等教育评价环节。概言之,教育主体在课程评价中的缺失,既不能保证评价教育总结、教学激励作用的发挥,也不能保证教师在劳动教育课程中的主导性、学生在劳动教育实践中的参与性。

(二)教学评价内容过于片面化

当下劳动教育课程的教学评价更多侧重于学生劳动教育理论学习、实践活动参与情况的评价,在劳动教育课程教育目标、教学内容评价方面存在缺失。如高校教育管理部门及教师主体往往更加关注不同年级学生的劳动思想价值观念、课程内容学习和劳动实践活动成果,但忽视了教师的劳动教育课程目标规划、教学内容讲授、教学实践组织与实施评价,这使得课程评价的教学导向、过程导向不突出,不能起到课程评价的教学总结与记录作用,也不利于劳动教育课程内容的建设、教学质量的提升。

(三)教学评价方式过于简单化

劳动教育课程作为一门实践应用性课程,最主要的目的是培养学生形成正确的劳动价值观和优秀的劳动实践习惯[5]。但劳动教育课程教师过于注重口头性评价、总结性评价,特别是只关注学生劳动理论知识、实践应用技能掌握的量化评价,忽略了对学生劳动价值观念、劳动学习态度、劳动情感等的评价,进而难以保证课程评价结果的客观准确性。如高校并未设置劳动教育课程的量化评价体系,对于教师课程教学、学生劳动知识与实践学习评价缺乏系统化的评价指标设置,仅采取无具体标准的口头评价模式,对教师课程教学、学生学习作出简要评价,评价结果也不会被录入学生的综合素质档案。概言之,教师课程教学评价更多地针对教学任务的达成情况进行评价,学生评价也只是针对劳动工具使用、劳动实践状况进行评价,这一评价方式不利于教师、学生的自我反思与改进。

(四)教学评价反馈与导向弱化

劳动教育课程评价是对课程教学决策、教学过程及教学成果进行全方位的监督与管理评价,且评价结果可被用于改进教育决策、判断教学内容价值、优化教学流程,为教师的劳动教育教学环节改进、教学策略实施提供支持。但从总体上来看,劳动教育课程教学的评价标准模糊、评价反馈性不强及评价结果的价值导向不足,是劳动教育课程评价面临的几种重要问题。如高校教师的劳动教育评价和学生劳动学习评价通常更关注劳动教育课程的教学任务达成,以及学生教材理论知识学习和劳动成果的完成情况。依据完成情况设置的有关教师课程教学、学生劳动服务次数的评价指标,使得整个课程教学反馈和结果评价的功利性色彩较强,这既不利于教师课程教学的过程性、价值导向性评价,也难以引导学生形成正确的劳动价值观念。

三、基于CIPP评价模式的高校劳动教育课程评价框架构建

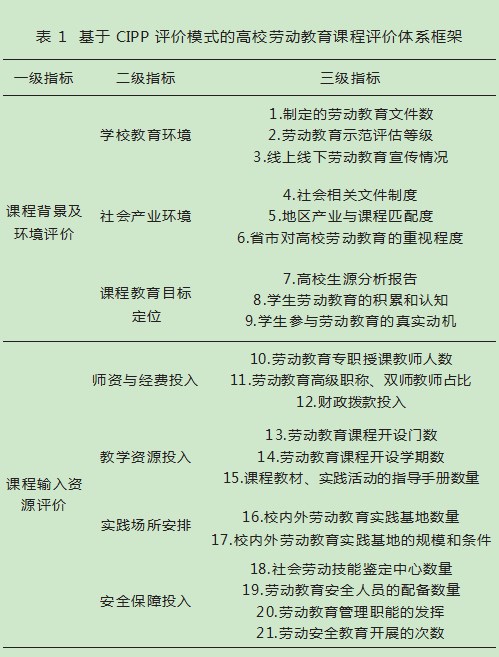

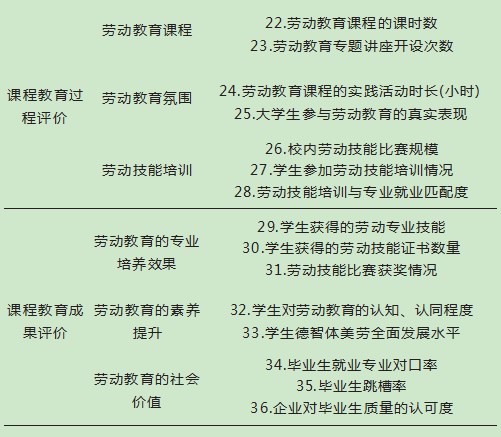

根据高校劳动教育课程开发、实施的具体流程,应在基于“背景—输入—过程—成果”的CIPP评价模式的基础上,设置具有目标导向性、有价值的课程评价体系,对不同的课程实施环节作出要素评价,保证劳动教育课程教学质量、过程及成果性评价的客观准确性[6]。因而从劳动教育课程的过程性、结果性导向角度出发,可设置劳动教育评价的4个一级指标、13个二级指标、36个三级指标,具体的课程评价体系框架如表1所示。

(一)背景评价指标构建

劳动教育课程的背景评价主要围绕课程目标定位、内外部教育环境等大背景,要求准确掌握校内外教育环境状况、大学生课程学习的真实需求,据此可进行劳动教育环境及需求指标设置,其中二级指标下包含多个三级指标,可反映出高校劳动教育决策规划、地方劳动教育产业发展的情况。

(二)输入评价指标构建

输入评价主要对劳动教育课程的各类资源使用,包括课程硬件资源、教学资源等的配置使用作出评价。当前,高校劳动教育课程的输入性评价通常涉及劳动教育硬件设施配置、师资队伍建设、经费投入、教学资源设置、安全保障投入等评价指标要素,从多个维度完成不同劳动教育资源配置、使用的输入性评价[7]。

(三)过程评价指标构建

高校劳动教育课程的过程性评价是指围绕劳动教育课程、劳动技能培训等工作的执行,设置多种劳动教育评价指标要素。其中,劳动教育课程的实践活动时长(小时)、学生参与劳动教育真实表现等的评价,是针对不可量化指标设定相应权重进行评价;而校内劳动技能比赛规模、学生参加劳动技能培训情况、劳动技能培训与专业就业匹配度等指标评价,是对学生劳动教育技能习得情况的评价,涉及学生的劳动教育认知、劳动技能掌握两大评价方向。

(四)成果评价指标构建

成果评价是对高校劳动教育课程教学质量的综合性评价,该评价更多针对劳动教育的专业人才培养、学生劳动素养、社会服务价值等方向,设置多个三级指标,基于多种要素的综合性评价,如此可得出更加客观准确的劳动教育课程育人结果。

四、基于CIPP评价模式的高校劳动教育课程评价验证分析

(一)劳动教育课程评价指标的认同度分析

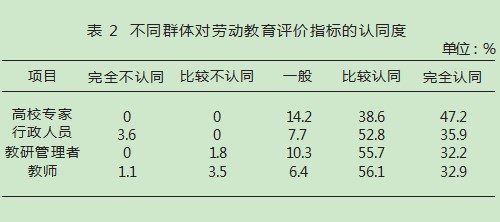

基于CIPP模型的高校劳动教育课程评价体系主要针对劳动教育的环境基础、资源配置、过程实施、成果效益等方向,进行不同二级指标、三级指标的综合评判。本文选取高校专家、行政人员、教研管理者、教师等主体,采用“强烈反对、不同意、中性、同意、非常同意”五点李克特量表计分法,进行不同主体有关劳动教育测评指标的认同度分析[8]。其中,选取高校专家4名、行政人员2名、教研管理者2名、教师4名,统计得到各群体对劳动教育评价指标的认同度,具体如表2所示。结果显示,各群体认同比例均在85%以上,表明高校劳动教育课程评价体系的建立基本合理。

(二)基于CIPP模型的劳动教育课程评价指标体系权重确立

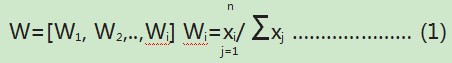

为保证劳动教育课程评价指标具有更强的操作性,需利用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)进行指标权重计算,对不同的评价指标权重作出赋值[9]。本文围绕T高校劳动教育课程评价指标,采取两两比较形式,对课程背景及环境、课程输入资源、课程教育过程、课程教育成果等维度的评价指标进行赋值,得到不同专家对四维度课程评价指标重要性的判定结果,并根据层次分析法的计算公式完成各指标权重的赋值。

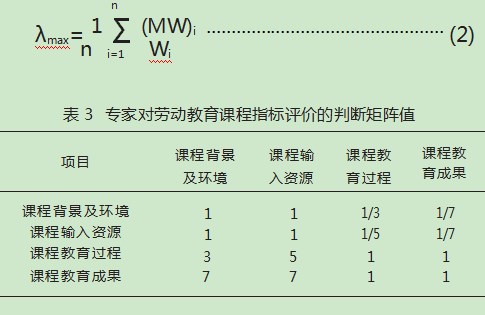

本文劳动教育课程评价体系分为一级、二级、三级的指标层,其中三级指标包括完全不认同、比较不认同、一般、比较认同、完全认同的评价等级,每个等级的所有评价指标对应一个模糊子集。将以上的劳动教育课程评价指标设置为x1,x2,…,xn,x1>x2>…>xn表示某一评价指标相对于另一评价指标的重要程度。如表3所示,根据不同专家对劳动教育课程评价指标的重要性评价,运用层次分析法构造不同层级指标的模糊子集关系矩阵R,计算评价指标权重,其中xi,xj分别表示具有关联性的上下层劳动教育课程评价指标,权重向量计算公式为式(1):

判断矩阵最大特征值λmax的计算公式为式(2):

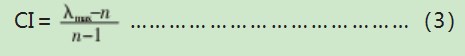

根据以上劳动教育课程评价一级指标的专家评价结果、指标的问卷调查结果,引入一致性比率CR、一致性指标CI,以及一致性指标比率计算公式CR=CI/RI,计算判断矩阵的随机一致性指标CI,具体计算公式为式(3):

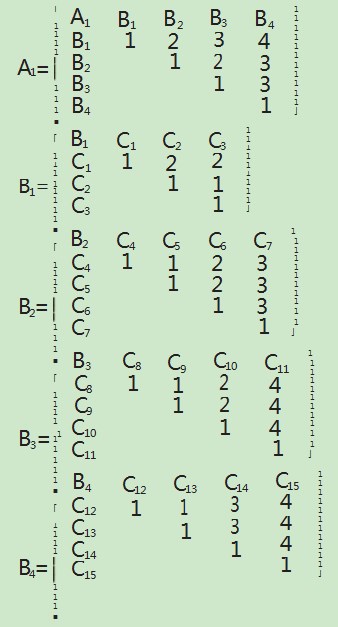

其中CI表示随机一致性指标、RI表示平均随机一致性指标,CR表示一致性比率,RI会随着阶数n值的变化而转变。若CR≤0.1,则表明判断矩阵通过一致性检验;若CR>0.1,则表明该判断矩阵需要进一步修改。根据以上劳动教育课程评价的一级、二级、三级指标评价体系,设置A—B层级、B—C层级的指标判断矩阵:

其中A1表示课程背景及环境、课程输入资源、课程教育过程、课程教育成果,B1、B2、B3、B4分别表示学校教育环境、社会产业环境、课程教育目标定位等的方向,B级指标下又包括多个C1,C3,…,Ci等细化评价指标。在不同评价指标的判断矩阵计算公式基础上,利用CI=的一致性指标公式,代入以上专家课程评价指标值xi后,得到不同三级课程评价指标C1,C2,…,Ci的赋权值。

(三)劳动教育课程评价指标体系的验证分析

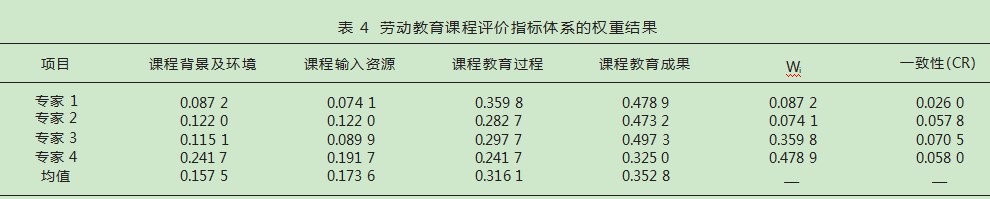

采用五点李克特量表计分法、SPSS 20.0统计学软件,对不同专家的劳动教育课程评价指标测度进行指标权重的信度检验,得到的劳动教育评价指标权重值、不同评价指标的一致性比率CR结果如表4所示。

根据表4的劳动教育课程评价指标验证分析结果可得出,T高校在劳动教育课程评价中,更加注重课程教育过程、教育成果评价,且该校大力推进劳动教育课程的专业理论、实践培训教学活动,积极探索多样化的劳动教育实施模式及路径,劳动教育初显成效,CR≤0.1表明判断矩阵通过一致性检验。但课程背景及环境、课程输入资源等评价指标的权重过小,表明该高校不重视课程硬件环境、教学资源建设,在相关教育评价中的得分过低,需进行进一步的改进与完善。

五、结语

新时代高校劳动教育在培养时代新人方面发挥着重要作用,这对劳动教育课程的管理和评价提出了更高的要求[10],具体应围绕劳动教育课程教学目标、教学实施过程等评价指标,完成系统化的课程评价,及时发现与调整存在的问题,进而对劳动教育形成性评价和综合性评价发挥指导性作用。

[1]刘向兵.新时代高校劳动教育论纲[M].北京:社会科学文献出版社,2019:36.

[2]蒋鹏程.基于CIPP模型的大数据与会计专业人才培养评价体系研究[J].老字号品牌营销,2021(12):164-166.

[3]岑洁玲.基于CIPP模型的包装专业群实践教学质量评价体系构建研究[J].中国包装,2022(2):41-45.

[4]申珊珊,徐淼淼.基于CIPP模型的高职院校创业教育评价[J].中国成人教育,2022(3):20-24.

[5]陆华山,司武兴.基于CIPP模型的“微媒体”时代高职院校资助育人评价体系及路径提升探究[J].科教文汇(上旬刊),2020(9):19-20.

[6]季红凡.基于CIPP模式的中小学立定跳远教学评价指标体系研究[J].田径,2022(5):6-8.

[7]殷世东.中小学劳动教育课程评价体系的建构与运行:基于CIPP课程评价模式[J].中国教育学刊,2021(10):85-88,98.

[8]马玲玲.基于CIPP模型构建综合实践活动课程评价指标体系[J].教学与管理,2020(9):115-118.

[9]郑莹莹.CIPP评价模式在教学评价中的应用研究与实践反思[J].数学教学通讯,2021(24):58-59.

[10]孙刚成,宋晓鸽.劳动教育评价:从普通劳动引向教育变革与学生发展[J].渭南师范学院学报,2022(6):67-72.