基础教育领域思维可视化研究的现状及应然走向论文

2023-10-26 15:03:25 来源: 作者:xieshijia

摘要:为了科学有效地促进学生思维发展,文章首先阐述了基础教育领域思维可视化研究的现状,然后分析了基础教育领域思维可视化研究的问题归因及突破,最后提出了基础教育领域思维可视化研究的应然走向。

摘要:为了科学有效地促进学生思维发展,文章首先阐述了基础教育领域思维可视化研究的现状,然后分析了基础教育领域思维可视化研究的问题归因及突破,最后提出了基础教育领域思维可视化研究的应然走向。

关键词:基础教育领域;思维可视化研究;图形语义系统

所谓思维可视化,即用文字符号与图形符号共同表征或呈现思维过程,以弥补文字符号线性化表义的不足。其中,可视化主要体现为图形符号的运用[1]。在基础教育领域,思维可视化的目的是促进学生的思维发展。因此,“在表征思维过程时文字符号与图形符号如何分工才能有效促进学生思维发展”便是基础教育领域思维可视化需要关注的关键问题。换言之,我们需要明确图形符号应表征思维过程的哪个或哪些部分,以及如何表征。然而既有思维可视化研究和实践均未对这一关键问题做系统回应。因此本文深入分析问题产生的原因,并基于此给出了基础教育领域思维可视化研究的应然走向。

一、基础教育领域思维可视化研究的现状

(一)思维可视化研究领域对图形符号的运用水平有待提升

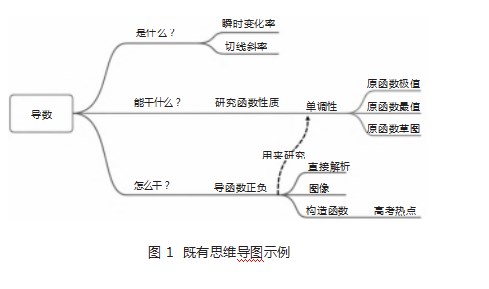

思维可视化研究领域对图形符号的运用方式在各类思维可视化工具中集中体现。典型的思维可视化工具主要包括思维导图(Mind Maps)、概念图(Concept Maps)、思维地图(Thinking Maps)、学科思维导图等[2]。首先,看思维导图。如图1所示,作为图形符号的基本形式要素,色彩在思维导图中无语义,而形状一般被赋予如下语义:①形状被分为线条和非线条(矩形、椭圆等)两类,其中非线条(如框起“导数”两字圆角矩形)表征概念,线条表征概念间的关系;②文字符号或非线条与文字符号组合表征具体概念。可见,在思维导图中,非线条与文字符号组合的语义是清晰的,即可明确指向具体的事、物、过程等对象或对象的特定属性[3]。相比较而言,线条这一图形符号语义却十分模糊:一方面,任何颜色、形态的线条均表征层次关系;另一方面,任何关系,如类属关系、包含关系、因果关系等,均被笼统地归属于层次关系,并用同样的图形符号(语素组合)表征。这样的结果便是,虽然图形符号的加入避免了文字符号将立体关系线性化表征的弊端,但对关系的模糊表征却难以激发学生的清晰、深层思维[4]。其次,再看概念图。较之思维导图,概念图对关系的表征明显清晰很多。值得注意的是,这种清晰性是通过在概念间的连接线上增加文字描述实现的,而非对表征关系的图形符号之语义做清晰规定[5]。然而由此产生的问题是,一方面,同样的文字符号可以表征不同的关系;另一方面,同一关系可以用不同的文字符号表征,如此概念图亦不能真正实现以促进思维发展为目的的关系的清晰表征。而其他类型的思维可视化工具,如思维地图、认知地图,以及我国学者设计开发的学科思维导图等,虽然各有特色,但均存在图形符号语义模糊的问题。这里由于篇幅所限,不再一一赘述。

概言之,在思维可视化领域,图形符号的外在形式是研究者的主要关注点,如对思维导图形式美的强调等,而对图形符号的内在语义——这一对学生思维发展至关重要的方面之关注却极为不足。在设计领域依然关注图形语言的系统建构[6]的情况下,教育领域,或者说更具体的思维可视化研究领域亟须挖掘图形符号对思维发展的重要价值,提升图形符号的运用水平。

(二)既有思维可视化研究经验色彩较浓,欠缺理论纵深

思维可视化,即用图形符号与文字符号结合表义[7]。因此,思维可视化研究必须依次审慎回答如下问题:①思维可视化的目的是什么?②为实现此目的,应可视化什么?③如何可视化?

首先,对于问题①,思维可视化研究领域已取得普遍共识:促进思维发展[8]。接下来便是问题②,为了促进思维发展应可视化什么,即应该用图形符号表征思维过程或结果的哪部分。对于此问题,学界给出的回应经验色彩较浓,即虽然有学者给出“思维可视化的对象是关系”的结论[9],但是一方面,无关于此结论之生成逻辑的清晰说明;另一方面,无对关系之外延的系统说明,至多笼统列出了若干未经推敲的关系,如“包含”“因果”“类比”“比较”等。通过分析可以发现,“包含”“因果”是作为思维的结果—知识中内含的关系,“类比”“比较”则是思维过程本身。显然,研究者将思维过程与思维结果混淆了[10]。学界对于问题②的经验式模糊回应必然导致对问题③之回应的随意化,具体表现便是前文所述的图形符号的随意使用。

概言之,只有对“可视化什么(图形符号表征什么)”这一问题作出系统、清晰的回应,思维可视化领域才能超脱图形符号随意性运用的困局,实现以促进学生思维发展为目的的图形符号的科学化、高水平运用。

二、基础教育领域思维可视化研究的问题归因及突破

众所周知,认知心理学(信息加工心理学,下同)对教育领域的影响颇深,教育领域的众多教学模式、策略、方法中普遍蕴含认知心理学对于学习的基本假设。自20世纪中叶认知心理学诞生以来,“信息加工”便成了学界对学习内在机制的核心隐喻[11]。此核心隐喻直接类比于计算机科学领域。认知心理学认为,学习与计算机加工信息类似,均是内部“程序”对外部输入“信息”及内部已有“信息”的加工过程[12]。其中,“程序”对应“思维”,“信息”对应“知识”。若干年来,认知心理学与计算机科学的关系始终密切。然而,在计算机科学领域,用于加工、处理“信息”的“程序”是固定的,不能被“信息”所改变,故计算机科学不仅不能为思维的发展提供有效解释,还造成了知识与思维在认知心理学乃至教育学领域学者潜意识中的分立。概言之,信息加工中“程序”与“信息”的分立导致了全球教育者普遍默认的思维与知识的分立。

既然知识与思维分立,那么思维可视化理应与知识无关,然而现实情况却是,作为思维可视化的结果,多数思维图示所表征的恰恰是知识。可见,对于思维可视化研究者来说,知识与思维的关系可谓“剪不断、理还乱”。因此,即便研究者给出“图形符号应表征关系”的结论,也难以确定其应表征知识中内含的关系还是思维中内含的关系,更难以给出关系的系统、清晰外延,即无法对“可视化什么”这一问题做出系统、清晰的回应。

自2016年至今,笔者及团队成员从核心素养的落地困境入手,层层追溯,最终发现认知心理学关于学习核心机制的“信息加工”隐喻的局限性。在此基础上,从皮亚杰发生认识论(“新理论”)之哲学精髓处获得启发,得到关于思维过程与思维内容间关系的全新认识:思维过程与思维内容是本质上不可分割的统一整体(并无独立于思维内容的思维过程),这一整体可表现为两种状态,即静态与动态。其中,静态即知识,是陈述性知识与程序性知识复杂交织的知识结构;动态即思维,是以既有知识结构为基础的知识结构再建构过程,其结果是新的知识结构的形成,此知识结构又是下一次思维运转的基础,如此螺旋上升,使得知识与思维具有内在一致性,表现为静态的知识结构与动态的思维结构在发展过程与水平方面的同步和统一[13]。

“知识与思维内在统一”之关系确立后,我们便可得到如下认识:如果学生在头脑中运演了复杂的、高水平的思维过程,那么运演结果必然是复杂关联的知识结构,反之亦然。因此,在思维可视化研究与实践中,图形符号表征知识(包括陈述性知识和程序性知识)中内含的关系即可。

三、基础教育领域思维可视化研究的应然走向

承接前文,以知识与思维内在一致为基本立场,我们得到了“图形符号表征知识中内含的关系”这一结论。以此结论为前提,便可系统梳理基础教育阶段作为教学内容的知识(知识结构)中内含的各种关系,进而对“图形符号表征什么”这一问题作出系统、清晰的回应。在此基础上可建构面向思维可视化的“图形—语义”规则系统,实现图形符号的高水平运用,充分挖掘思维可视化在学生思维发展方面的潜在价值。基于此,笔者给出了基础教育领域思维可视化研究的基本框架,主要包含四个阶段(部分),具体如下。

(一)关系(图形符号的语义)系统的构建研究

此阶段需要解决的关键问题为:“在思维可视化语境下,图形符号具体表征什么?”既有研究普遍认为,学生对概念间关系的建构水平在很大程度上决定了其思维水平[14]。因此,在思维可视化语境下,用图形符号表征概念间的关系,可以避免文本符号的线性化表征方式对学生立体关系建构的负面影响。

以此结论为基础,需要进一步回答的问题是:“在基础教育阶段,作为课程内容的知识内含哪些关系?”对此,可以采用如下思路展开研究:首先,综合借鉴逻辑学对于概念间关系的提炼及认知心理学对于知识的分类(事实性知识、概念性知识、程序性知识、元认知知识),初步形成关系系统的宏观框架;其次,以此宏观框架为依据,系统梳理基础教育领域各学科、学段的课程内容,形成从抽象到具体的关系层级结构(在这一过程中需要对宏观框架进行必要的调整)。

所谓“关系层级结构”,可以从以下两个角度理解。其一,从元件到组件意义上的层级结构。其中,元件意义上的关系指因果关系、包含关系等,是关系的最小单位,而与高水平思维相对应的是以组件(各类关系组合)形式存在的内部知识结构。由于各学科知识内含的关系组合存在差异,因此需要系统梳理各学科知识中内含的特定关系组合,以引导、支持教师开展面向知识结构的教学。例如,对基于数学学科问题解决过程沉淀而成的知识结构而言,教师普遍关注由演绎而形成的对应关系,忽略了与对应关系交叉存在的“目标—手段”关系及“步骤—步骤”关系。而事实上,与后两类关系相对应的知识的提炼和总结,才正是提升数学问题解决能力的关键。故若将以上三类关系组合,以组件的形式置入图示语义系统,便可对教学起到积极的引导和支持作用。其二,类属意义上的层级结构。此层级结构仅指向关系元件。例如,在最抽象的层面,可以划分为质性关系和数量关系两类,每一类下又可以划分出若干个层级。

(二)“图形—语义”系统的构建研究

此阶段需要解决的关键问题为:“选用哪些图形语素及采用何种组合规则,才能形成兼具科学性与可用性的图形语义系统?”图形语素包括形状、颜色、大小、位置、方向、纹理、虚实等[15]。鉴于思维可视化领域的既有图形符号运用习惯和特定表征需求,可以选择形状、颜色、方向、虚实作为基本语素,采用以下步骤建构与关系层级结构相对应的图形符号层级结构:①以类属意义上的关系层级结构为依据,按照关系抽象层次越低所需基本图形语素越多的原则,将基本图形语素有机组合,建立与关系元件相对应的图形符号系统;②以从元件到组件意义上的关系层级结构为依据,将与关系元件相对应的图形符号有机组合,建立与关系组件相对应的图形符号系统。以上两类图形符号系统与其各自对应的关系系统,共同构成了面向思维可视化的“图形—语义”系统。

需要特别说明的是:第一,课题组以系统考察图形符号的既有表义为基础,在继承与创新间保持适度张力;第二,与文字符号不同,此图形语义系统中所有图形符号的语义均是确定的,不随语境而改变;第三,从原则上讲,图形符号仅表征关系,但考虑到外在形式上的清晰美观,同时应与思维可视化领域对于图形符号的既有用法保持一致。

(三)图形语义系统的可用性研究

此阶段需要解决的关键问题为:“如何进一步完善图形语义系统,才能在保证科学性的前提下,使其更便于教师和学生使用?”上一阶段构建完成的图形语义系统内含面向基础教育各学科的子系统,因此建议采用德菲尔法与教学应用验证实验相结合的方式,从元件及组件的科学性、易用性、完备性等角度收集来自各学科教研员、一线教师及学生的意见和建议,经过多轮送代,最终才能形成可直接应用于各学科教学的图形语义系统。

需要注意的是,此阶段建议采用专家调研与教育应用验证实验相结合的方式,从而保证调研数据的系统性和全面性,为图形语义系统的改进和完善提供更为扎实的实证依据。

(四)基于清晰图形语义的思维可视化教学效果研究

此阶段需要解决的关键问题为:“与既有思维可视化教学实践相比,基于清晰图形语义的思维可视化教学是否更能促进学生的思维发展?在何种时机及如何运用思维可视化策略才能取得更好的教学效果?”通过前三个阶段严谨的分析论证,在理论上得到了“基于清晰图形语义的思维可视化教学更能促进学生思维发展”的结论。故在此阶段需要通过与传统思维可视化教学的对比实验(实验组和控制组均使用课题组事先设计的在理论上的最佳教学模式,仅在图形符号的运用方式上存在差异即可),为此结论提供必要实证。

同时,此实验过程亦是一次以“基于清晰图形语义的思维可视化教学模式设计”为目的的行动研究。根据教师和学生的过程性反馈,一方面,可对图形语义系统进行进一步优化;另一方面,也可在保证与控制组保持一致的前提下,对在教学过程中引入思维可视化策略的时机进行相应调整。这些调整将成为后续开展更加严谨、精细化的“基于信息图形语义的思维可视化教学模式研究”的重点关注对象。

概言之,笔者勾勒了思维可视化研究的基本框架。该基本框架中,有一个问题需要特别关注:“如何在一线教师和学生已经积累了大量对图形符号的‘不科学’使用经验的前提下,保证图形语义系统科学性与可用性兼备?”笔者建议从以下方面回应此问题。

首先,系统开展文献调研,保证关系宏观框架的完备性,即系统调研逻辑学、知识论及认知心理学的既有研究成果,建构关系系统的宏观框架。其次,深入梳理基础教育阶段各学科知识,保证关系系统的完备性,即以关系宏观框架为依据,系统梳理基础教育阶段各学科知识,建构完备的关系(语义)系统。再次,综合分析图形语言学的研究成果及图形符号的既有用法,保证图形符号系统科学性与可接受性兼备,即系统调研图形语言学关于图形语素及语素组合规则等的既有研究,同步调研可视化领域(以思维可视化领域为中心)图形符号的既有用法,综合以上两方面的调研结果构建与关系系统相对应的图形符号系统。最后,专家调研、教育应用验证实验及行动研究相结合,共同保证图形语义系统的可用性,即采用德菲尔法,征求各地区、各学科学段教研员对于初步设计完成的图形语义系统的意见和建议,根据反馈结果完善图形语义系统;针对完善后的图形语义系统,面向各地区、各学科学段开展多轮迭代的教学应用验证实验,系统收集教师和学生对于图形语义系统的使用结果反馈,并根据反馈结果对系统进一步优化;针对经第二轮完善后的图形语义系统,开展“基于图形语义系统的思维可视化教学”行动研究,借此对图形语义系统的可用性进行更为深入的验证。

四、结语

本文在对基础教育领域可视化问题进行深入分析的基础上,给出了可有效发挥思维可视化对于学生思维发展之价值的详尽、可行的研究框架。依照此框架展开研究,一方面,可提升思维可视化领域图形符号的运用水平,充分发挥思维可视化对学生思维发展的促进作用;另一方面,通过对“可视化什么”和“如何可视化”两个问题的系统回答,夯实基础教育领域思维可视化研究的理论根基,为各学科思维可视化教学实践研究奠定必要的理论基础。当然,本文给出的研究框架仅是一家之言,肯定存在诸多不足之处,因此还期待致力于思维可视化研究的同仁们给出其他宝贵意见,以便融合各家之优势,为更好地开展思维可视化相关研究贡献力量。

参考文献:

[1]尹晗,张际平.思维可视化视角下的未来课堂架构研究[J].远程教育杂志,2016,35(2):106-112.

[2]赵国庆.思维可视化[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

[3]赵国庆,陆志坚.“概念图”与“思维导图”辨析[J].中国电化教育,2004(8):42-45.

[4]刘濯源.基于思维可视化的教学效能提升策略[J].基础教育参考,2016(19):3-7.

[5]赵国庆.概念图、思维导图教学应用若干重要问题的探讨[J].电化教育研究,2012,33(5):78-84.

[6]朱永明.图像时代的视觉语言形态与传播探讨[J].中国出版,2010(16):21-22.

[7]赵国庆,黄荣怀,陆志坚.知识可视化的理论与方法[J].开放教育研究,2005(1):23-27.

[8]赵慧臣,王玥.我国思维可视化研究的回顾与展望:基于中国知网2003—2013年论文的分析[J].中国电化教育,2014(4):10-17.

[9]赵国庆.别说你懂思维导图[M].北京:人民邮电出版社,2015.

[10]赵国庆,杨宣洋,熊雅雯.论思维可视化工具教学应用的原则和着力点[J].电化教育研究,2019,40(9):59-66.

[11]洛林·W·安德森.布鲁姆教育目标分类学:分类学视野下的学与教及其测评修订版(完整版)[M].蒋小平,张琴美,罗晶晶,译.北京:外语教学与研究出版社,2009.

[12]约翰·R·安德森.认知心理学及其启示[M].秦裕林,译.北京:人民邮电出版社,2012.

[13]李艺,冯友梅.支持素养教育的“全人发展”教育目标描述模型设计:基于皮亚杰发生认识论哲学内核的演绎[J].电化教育研究,2018,39(12):5-12.

[14]冯友梅,颜士刚,李艺.从知识到素养:聚焦知识的整体人培养何以可能[J].电化教育研究,2021,42(2):5-10,24.

[15]张莉.知识可视化图形设计研究[D].武汉:华中师范大学,2020.