以“读”促“悟”熟读解意—以小学语文古诗词教学中阅读的有效运用为例论文

2023-10-25 14:15:47 来源: 作者:hemenglin

摘要:古诗词是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中国古典文学的精髓,是小学语文教学中语言基础教育的重要环节。增 强古诗词教学的力度,提升古诗词品鉴的能力

摘 要:古诗词是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中国古典文学的精髓,是小学语文教学中语言基础教育的重要环节。增 强古诗词教学的力度,提升古诗词品鉴的能力,对传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。本文分析了小学语文古诗词 教学的现状,并提出了以“读”促“悟”教学方式的实践和探索,从“诗境”构建、“诗情”渲染、“诗趣”刻画、“诗理”探 究等方面,提出策略,以深化小学语文教育内涵,提升学生的语文学科素养。

[关键词] 以读促悟,小学语文,古诗词教学

古诗词是中华文化独有的艺术形式,它具有特殊的格式和韵律,是中 国传统文化的典型代表。可对缺乏古 典文学基本认识的小学生来说,古诗词的学习难度颇高。为此,笔者采用 以“读”促“悟”、反复咀嚼诗词内涵 的方式,帮助小学生实现对古诗词意 境的直观塑造,进而逐渐感知诗词含意,深入了解古代文化之博大精深, 从而培养他们的学习兴趣。

一、小学古诗词教学现状分析

(一) 字句解读存在偏差,脱离意 境塑造

综观小学古诗词教学现状,普遍 存在教师的讲解脱离语境的问题,他 们认为只要有感情地诵读,就能塑造 出意境。但如果教师本身缺乏对古诗 词意境的深入探究,单纯地搭配音乐, 把翻译后的诗句诵读出来,无法带领 学生走进诗的世界。古诗词的语言非 常精练,有些词语的字义与现代汉语 略有出入。在古诗词中的字义的解读 教学中,教师往往采取拆解词句的方 法来破解。虽然这种方法做到了对每个字眼的精准解读,却忽视了对语句 含意的流畅表达,这会导致古诗词的 意境不够连贯。以“欲把西湖比西子, 淡妆浓抹总相宜”为例,诗句涉及著 名景点西湖和古代历史人物西施。虽 然字面意思不难理解,但若想引导学 生感受到西湖雨天、晴天的美景,教 师要注意不仅仅是解读字义,更要注 重整体意思的表达,否则效果不佳。

(二) 盲目拓展中迷失本位,缺乏 情感导向

古诗词堪称“字字精妙”,古人擅 长用极少的文字创造广阔壮美的意境, 这也导致读者对诗句的解读存在较大 差异。为达到“尽善尽美”的教学要 求,教师常常从不同角度解读诗意, 却未真正拓展学生的思维视野,反而 使学生对诗词的理解更加含混。以李 清照的《夏日绝句》为例,与中低年 级写景抒情的诗词相比,该诗抒情更 加直接,更加丰富多彩,既有反映现 实社会的示范之处,也有作者深切的 爱国情怀。然而,多数教师却把诗句 解读限制在个人和国家层面,探讨忠 诚与奸邪的对比、古代爱国将领等,虽然保证了课堂教学多元化,却使得 教学重点变得模糊不清,使学生对相 关诗词学习失去兴趣。

(三) 教学方法流于形式,忽略兴 趣激发

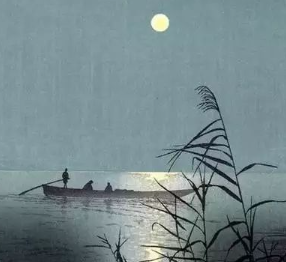

古诗词教学必须注重教学方式和 方法。教师应该将古诗词的教学内容 与生字、阅读等其他教学内容区分开 来,并根据学生的实际学习情况采用 恰当的教学方法。然而,多数教师仍 然沿用传统的教学方式。他们要求学 生在课前预习古诗词并且要求诵读流 利,然后在课上对古诗句进行解析, 逐字逐句进行分析,并通过背诵和默 写等任务来提高古诗词的理解和背 诵。但是,整体来看,古诗词教学中 包括了生字、阅读等其他教学内容, 并没有实现与其他语文板块的有效切 割。在教学方法的选择上,教师们也 存在盲目性,只是简单地将成形的教 学资源复制到课堂上,搭配几段古典 音乐和水墨画的图片,然后草草了 事。这并不能实现对古诗词意境的深 入挖掘,也使得学生无法感受到古诗 词所带来的意境美,也难以在学习中产生兴趣。

(四) 生搬硬套主题思想,缺少深 入探究

小学古诗词在教学主题的选择上 存在固化问题,古诗词的意思表达大 多围绕爱国情怀、思乡之情、深厚友 情等几大方面,但如果每首古诗都用 这几种情感去表达,久而久之,学生 对古诗词的理解也会被限制。另一方 面,为了帮助小学生理解古诗词的意 思,可以将古诗词表象化。教师通常 会选取最为通俗易懂的角度对诗意进 行讲解,却忽略了对诗境的解读,浅 层的讲解致使学生虽然能够感受诗句 的情感,却不能认清作者的创作意图。 以《西江月 · 夜行黄沙道中》的教学 为例,教师将诗中的场景以图片的形 式展现出来,带领学生饱览作者笔下 充满情趣的夏夜乡村风光,却并未对 辛弃疾当时的处境做解读。学生只能 感受到作者在田园生活中的怡然自得, 却未能理解诗中作者被贬官后的心境, 进而也无法实现对诗句深层次的理解。

二、以“读”促“悟”在小学古 诗词教学中的实践应用策略

(一)精妙解读文本,注重“诗境” 构建

古诗词注重对意境的表达,古人 热衷于运用精练的语言描绘事物,这 也给了读者很大的想象空间,意境的 塑造与渲染是深入了解故事的必要手 段。因此,古诗词教学也应侧重于对 词语的表象及其背后蕴含意义的解读。 小学阶段的古诗词多以写景为主,透 过词语中修辞手法的运用来抒发作者 的创作情感,进而达到融情于景的效 果,教师在突出景物描写特征时,应 着重突出诗中作者心理的刻画,将作 者情感直观化地展现出来,帮助学生 形成主体画面,进而达到深入理解古诗词意境的效果。

以小学语文五年级古诗《四时田 园杂兴》为例,该首诗描绘了农村四 季的景色及农忙的景象,是对农村生 活的写实刻画。“昼出耕田夜绩麻”描 写了初夏时节男人下田除草、女人搓 麻绳的场景,“村庄儿女各当家”则表 明了农村男女青年分工明确、各司其 职。这两句对五年级的学生而言理解 起来并不困难,教师则需要将侧重点 放在场景的传神刻画上。例如,为学 生展示农耕时节农民们田间劳作的身 影,展示麻绳、镰刀、爬犁等农具或 画面,感悟古代男耕女织的田园生活, 同时想象此时诗人可能会对“村庄儿 女”说些什么,从而明确该首诗积极 热情的情感基调,引导学生走进诗意。

小学语文教材中不乏以叙事为主 的诗作,诸如《赠汪伦》《清明》等, 但由于融入了强烈的个人情怀,使作 者往往不注重对事件本身的铺叙。面 对该类诗作,教师更适宜运用意境渲 染的方式,在对诗歌内容理解的基础 上加入想象力,从而塑造感染力较强 的意境,让学生深入走进作者的情感 世界,一同感受诗句诠释的悲与喜。 以古诗《寻隐者不遇》为例,该首诗 采取寓问于答的方式勾勒山间寻者与 童子对话的场景,第一句为寻者的问 话,后三句为童子的回答,诗文言简 意赅,便于学生理解。为了帮助学生 理解诗文意境,教师不妨让学生将诗 文编成一篇叙事文,或与同伴合作编 排成一段简单的情景剧,以通过更直 观的展示来领悟寻者此时焦急寻觅的 心境,以及那位从未露面却时刻存在 于诗句中的神秘而高洁的隐者。

(二)精细布局内容,强调“诗情” 渲染

情感是古诗词的灵魂,是作者的 创作意图,正如“画龙点睛”一般,拥有感情的词语才能更好地引发读者 共鸣,才能使事物的刻画更加传神。 古典文学与绘画一脉相承,创作者将 情感带入创作过程中,将主观情绪与 客观事物相结合,赋予了事物艺术美 感,也能带给读者新的感官体验。对 此,小学古诗词教学的第二步,便是 要强调对“诗情”的渲染,突出对 学生的情感导向,帮助学生对诗句 产生新的认知,进而获得更好的情 感体验。

以杨万里的《宿新市徐公店》为 例,该首诗同样通过写景寄情的方式, 将新市的景象与作者当时的心境完美 融合,字里行间透露着作者对恬淡生 活的向往,烘托出了一种宁静致远的 胸怀。后两句“儿童急走追黄蝶,飞 入菜花无处寻”描绘了天真孩童与蝴 蝶嬉戏追逐的场景,让读者从上一句 静态的景观中脱离出来,更能感受到 诗句所传达的温度。古诗词中常常含 有诸多典故,或利用一些特定的事物 来渲染某种氛围,该首诗中儿童的出 现,便奠定了其单纯美好的基调。教 师不妨让学生收集有关描写孩童的诗 句,诸如“儿童相见不相识,笑问客 从何处来”“儿童散学归来早,忙趁东 风放纸鸢”。一边带领学生解读,一边 让学生回忆自己儿时的趣事,以此让 学生更好地感悟到文字所传达出的情 感力量。

为更便于对“诗情”的渲染,教 师可以利用传统节日这一时间节点展 开诗歌教学,在节日氛围的烘托下帮 助学生深入理解诗歌所要表达的情感。 以《九月九日忆山东兄弟》为例,该 首诗创作于重阳节,设立该节日的目 的是缅怀亲祖,教师可让学生收集有 关重阳节时的风俗习惯,并试着领悟 每种习俗背后的隐喻及意义,在渲染 浓郁传统节日氛围下开展教学,对诗句中的“登高”“插茱萸”等有了清 晰的认识。在此基础上,让学生谈谈 家中在拜祭祖先时有哪些礼仪,回想 每年的重阳节都是如何度过的。最后 将课堂作业设置为“给亲爱的家人送 去一份问候”作业,让学生更能感受 到作者孤身在外,与亲人离别的思念 之情。

(三)丰富教学手段,生动刻画 “诗趣”

传统古诗词课堂教学中,教师往 往忽略对多元化教学手段的运用,一 味遵循模式化教学流程,带领学生反 复阅读、解说与背诵,教师在讲台上 口若悬河,学生却提不起学习兴趣, 这也导致学生虽然记住了诗句,却不 了解其含意,也未能掌握古诗词的学 习要领。鉴于此,教师在开展古诗词 教学中,要注重对学生学习兴趣的引 导,依靠丰富的教学手段来激发学生 学习热情,从而使课堂教学达到事半 功倍的效果。

以李白的《独坐敬亭山》为例, 该首诗描写了李白独游敬亭山后的感 慨,他仿佛将敬亭山作为倾诉的对象, 诉说着对敬亭山壮丽美景的赞叹与欣 赏。以“读”促“悟”下,教师不妨 让学生自行收集有关敬亭山的资料, 然后结合李白写作此诗的背景,深入 剖析李白“唯爱”敬亭山的原因,分 析李白当时的处境与诗作间的关联性 等,帮助学生实现思维发散。

兴趣引导是一项系统工程,教师 应充分利用节假日等时间,为学生推 荐有趣的古诗词读物,引导学生养成 自主学习意识。诸如,利用教育云平 台发布“古读”清单,为学生提供书 籍、资料库链接,鼓励学生参与古典 文学主题活动等,将古诗词学习融入学生的生活中,不断激发学生参与热 情。以郑燮的《竹石》为例,该首诗 以拟人化的形态赞颂了竹坚韧不拔的 气节与品格。竹子是人们耳熟能详的 植物,但很少有学生真正注意观察过 竹子。对此,教师不妨利用多媒体放 映有关各种形态的竹子的图片以及竹 子成长的视频,让学生对竹子的外形、 习性等有更加全面的了解。在此基础 上,教师可让学生拿起画笔,结合诗 中的情感在白纸上画出竹子。如此一 来,学生笔下各种形态的竹子与诗中 的意境交相辉映,在提升课堂趣味性 的同时,也能让学生在描摹与刻画中 了解竹的品质,体会诗歌的内涵。

(四)加强内容拓展,深入探究 “诗理”

古诗词不单单具备深远的意境, 更包含丰富的哲理,是古代文人智慧 的体现。核心素养下,古诗词教学不 应拘泥于对字句的片面解读,而是要 让学生更深入地领会其中所蕴含的哲 理,并能通过学习对生活产生新的感 悟。因受经济、制度、科技等因素的 影响,古人与现代人的思维上存在着 巨大差异,而“诗理”的探索刚好可 以帮助我们更好地还原古人的生活面 貌,从而把握诗人创作的根本意图, 对古诗词也能产生更加深入的了解。

以王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》为 例,该首诗描绘了作者与好友离别时 的伤感。在学习该首诗前,教师不妨 让学生谈谈自己对友情的理解,并提 出问题:“如果你的朋友将远赴他乡, 你想用怎样的方式为他送别?”在完 成情感代入后再带领学生细细品读诗 句中朋友分离时的茫然孤寂之情,更 能感受到古人内敛而深厚的情感表达 方式。在此基础上,教师可为学生推荐几段外国文学作品中朋友送别的片 段,让学生试着分析中外文化在友情 认知上的差异,感受不同文化体系中 朋友间不同的相处之道,以达到拓宽 知识面的效果,亦能使学生感悟到古 诗词中理性的魅力。

三、结语

综上所述,小学古诗词教学是一 个循序渐进的过程,教师应对教学现 状有一个清晰的认识,找出其中存在 的突出问题,并制订针对性教学计划。 依托于古诗词本身的特殊性,教师应 注重对意境的挖掘与运用,将以“读” 促“悟”为核心,引入情境创设、多 媒体等教学手段,实现对抽象内容的 具象化呈现,以期为学生带来更大的 感官冲击,对古诗词的意境美产生新 的认知,进而为中国古典文学的传承 与发展开辟新的道路。

参考文献:

[1] 张 华 . 美 读 通 心 · 跨 界 创 意 · 仿写启思 — 漫谈中小学古诗 词的教学与设计 [J]. 教育科学论坛, 2021(14):42-45.

[2] 邓福招,邓建军 . 读写结合, 灵动写作 — 小学语文教学中以读 促写的实践探索 [J]. 作文成功之路, 2021(18):45-46.

[3] 李永强 . 提高农村小学生 以 读促写水平的有效途径 [J]. 小学生作 文辅导(语文园地) ,2021(4):78.

[4] 洪小蜜 . 小学语文古诗词阅读 深度教学策略 [J]. 福建基础教育研究, 2021(3):39-40.

(作者廖珍芝,福建省漳平市城关 小学教师、一级教师)