数据分析类课程群思政教学体系构建论文

2023-10-17 16:12:21 来源:SCI论文网 作者:wangye

摘要:为了落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的人才,文章基于研究背景阐述,首先论述了数据分析类课程群思政教学现存问题,然后阐述了数据分析类课程群思政教学体系构建。

摘要:为了落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的人才,文章基于研究背景阐述,首先论述了数据分析类课程群思政教学现存问题,然后阐述了数据分析类课程群思政教学体系构建。

关键词:数据分析类课程群;思政教学体系;课程思政

高校是一个国家、一个民族先进科学技术的前沿阵地,同时也是新思想、新思潮的萌发源泉。大学生正处在人生成长的关键阶段,知识体系尚未成形,价值观尚未定型,需要加以正确引导。课程思政是指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式,让各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把立德树人作为教育的根本任务的一种综合教育理念[1]。2016年12月,全国高校思想政治工作会议强调,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人及为谁培养人这个根本问题[2]。2019年3月,全国两会结束后,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话,明确概括了思政课的重要地位,强调“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,思政课作用不可替代,思政课教师队伍责任重大”,高屋建瓴地阐明了开好思政课的长远意义,深入浅出地分析了课程改革创新和教师队伍建设的关键要点[3]。2019年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,论述了新时代从整体性视角审视我国思想政治教育工作的新理路[4]。2020年5月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》全面系统地为高校课程思政明确了具体的方向和内容,指出“全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措”[5]。

面对新时代对思政教师教学能力提出的新要求,传统的教育观念、教学方式已经无法满足当前高校学生思政教育的发展。对此,需要找准关键点、突出重点,探索专业课教学与思想政治理论课教学协同开展思政教育的方式方法,形成同向同行的育人效应[6]。基于此,如何做到专业课里有“思政案例”、蕴含“思政味”,不会变成说教,使学生厌烦,“情景契合、自然而然”地实现思政元素与专业授课的有机融合,已成为高等教育界亟待解决的难题。

一、研究背景

课程群是指按照人才培养目标,以课程优化整合为重点,整合主题相通、内容相近的不同课程,突出内在的逻辑统一,进行重新规划、设计、构建的整合性课程的有机集群[7]。通常情况下,课程群内的课程间具有相关性、互补性、相承性[8]。课程群建设作为一种新型的课程建设模式,顺应了高校教学改革的要求,实现了课程间的相互交融,增强了课程间的相关性,反映了课程教学改革的新趋势,是优化课程设计的一种有效途径[9]。近年来,随着互联网、数字化技术、人工智能的蓬勃发展,数据量正在迅速增加,数据已经渗透各行各业,大部分企业都需要搭建数据分析系统,完成数据采集、数据处理与数据分析,社会对数据分析领域人才的需求越来越大。针对大学生数据分析能力的培养问题,大多数高校都通过聚合相关课程、挖掘课程间的联系,开设不同的大数据分析课程,以培养学生对数据进行加工、消化、利用的能力,使其学会利用相关的工具帮助企业挖掘用户行为数据价值,发现产品的关键增长点。

数据分析类课程群是面向诸多专业的基础课程,以岭南师范学院计算机与智能教育学院为例,数据分析类课程已在数据科学与大数据、人工智能、软件工程、计算机科学与技术、物联网等专业全面开设,涉及的专业课程包括数据采集与清洗、数据分析与科学计算、大数据分析、深度学习、机器学习、数据挖掘、数据可视化等。数据分析类课程模块多样的开设渠道,以及受众面广的特点,决定了数据分析类课程群课程思政建设的重要性和必要性。

推动以课程思政为目标的课堂教学改革,深入开展思想政治教育与专业知识体系相结合的育人模式,这就要求课程群内的教师充分挖掘各类课程的思想政治资源,促进专业知识传授、专业能力培养与价值引领有机融合、同频共振[10]。国外多所知名工科或综合类大学公布了新开设的专业,如卡内基·梅隆大学在美国设立了首个人工智能本科专业,在该专业的课程中,除了数学、编程、数据分析等与技术相关的课程,还包括计算中的道德、社会问题的处理和解决等与专业课相关的道德意识,人才培养的维度较为全面。我国对于数据分析类课程群的教育基本都集中在相关专业理论知识的讲授上,且在数据分析核心素养的培养过程中,很少强调思想政治意识对人和社会发展的影响。因此,在数据分析类课程群的教学过程中,应加入社会责任感与道德伦理等思政元素,在授课过程中,有机融合专业知识教育与思政教育,培养学生的数据科学思政思维,从而拓展课程群的人才培养维度。

二、数据分析类课程群思政教学现存问题

数据分析类课程模块是面向诸多专业的基础课程群,具有开设渠道多样化及受众面广的特点。但是在培养学生数据分析思政思维的过程中,还存在如下亟待解决的问题和需要改进的地方。

第一,教师课程思政意识不足。在实施课程思政建设过程中,高校专业课教师是关键,教育者先受教育,这要求教师通过各种方式的学习,增强课程思政意识。但是有些高校专业课教师认为自己的职责是传授专业知识与培养专业能力,对于课程思政的价值引领作用认知不足,更多的是单纯为了完成思政教学任务,在教学的过程中盲目地、流于形式地对学生进行课程思政教学,没有将思政育人与学科专业培养进行自然的关联协调,润物细无声地将思政内容作用于学生[11]。

第二,思政教育与课程群专业教学的关系缺乏系统性。由于课时的限制,在教学设计中,教师一般更关注专业知识中的重点和难点,且课程群内承担同一门课或多门相关课程的教师“各自为政”,很少挖掘群内相互关联的课程间的共有思政资源,因而难以系统有效地实现课程群思政教育。另外,思政元素融入专业课程教学的量与时间难以明确化,部分专业课教师不能解决用什么方式及什么时候在授课过程中进行课程思政等问题,缺乏将专业知识传授、专业能力培养与课程思政进行有机融合的能力。

第三,思政教学内容比较单一。随着信息化的普及,学生获取信息的渠道更加多样化,思想方式也比较活跃积极。然而大部分专业课教师没有认识到创新在思政教育教学中的重要性,只是以教材作为实施教学活动的唯一依据,教学内容以教材为核心,课程思政多数只限于课堂,加上教学设计和教学方式太过程序化、教学方法和教学内容比较单一化,导致课程思政缺乏创新手段、多样的呈现方式,无法紧跟时代,因地制宜、因时制宜地营造“沉浸式”思政课堂教学氛围,驱动课程思政向深向实发展。

因此,实施有效的课程思政,需要切实提升专业课教师课程思政的意识与育人能力;有机地将思政育人教育嵌入专业课程群的授课内容,将思政育人融入教学目标;通过采用多种教学手段、多样的呈现方式,增强思想政治教育实效性。

三、数据分析类课程群思政教学体系构建

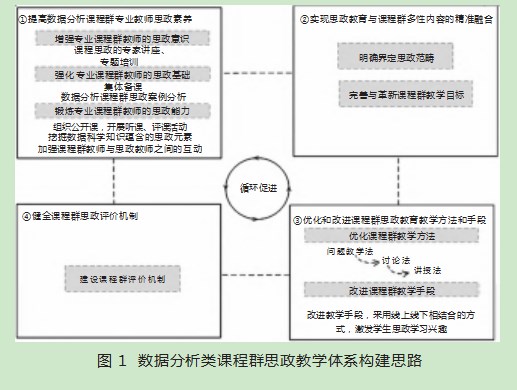

数据分析类课程群思政教学体系构建思路如图1所示,即通过提高教师的思政教育素养、实现思政教育与课程群多性(共性、个性)内容的精准融合、优化改进课程群思政教育的教学方法和教学手段、健全课程群思政评价机制,增强课程群思想政治教育实效性。

(一)提高教师的思政教育素养

数据分析类课程教学中实施思想政治教育的主要承载人是高校专业课教师,故专业课教师的思政意识与水平会对课程思政建设产生直接影响。而从思政教育意识、教育基础、教育能力三个方面入手,加强专业课教师的课程思政育人观念,可以让其充分认识自己是思想政治教育的主体,从而提高综合思政教育素养。

1.强化专业课程群教师的思政育人意识。教师育人意识提升的关键在于坚持教育者要先受教育,传道者要先明道信道。具体可通过组织开展专题培训、讲座报告等,让教师实现对于思想政治理论的沟通交流;设置课程思政专题,丰富专业课教师思想政治学科知识积累,加强教师理想信念教育,提高教师思想政治育人意识,使教师充分认识到自己肩负的育人使命,让课程群教师在思想育人的认识上达成一致。

2.夯实专业课程群教师的思政育人基础。由教学名师、知名教授、教学骨干带头上课,打造一批价值引领效果好、示范性强的课程思政示范金课和课程思政名师,同时通过课程群备课、课程群思政案例共享、课程群党课学习等,增强教师的参与性,汇聚集体智慧,系统收集和学习思政教育的前沿信息及国家时政热点,促进思政育人工作与时俱进;挖掘课程群隐含的思政案例,使教师开展思政教育的专业知识得以拓展和更新,并在此基础上对教学内容进行充分优化,让价值引导的成分在课程设计和课程群教学中得以体现,实现所授课程在专业教育和思想政治教育上的有机统一,夯实思政教育基础。

3.提高专业课程群教师的思政育人能力。专业课教师具备思政课堂教学能力及思政情感引领能力,即专业课内容与思政内容相结合的育人能力,这是课程思政建设的关键和根本。对此,高校可以经常性地开展典型经验交流、现场教学观摩、教师教学培训等活动,通过搭建互相学习的课程组教研活动平台,充分发挥学院各专业所辖教研室、教学团队、课程组等基层教学组织的作用,建立课程群思政集体教研制度,指导教师撰写课程思政方案和教案,在实践中提升其思政育人水平,培养课程思政骨干教师;引导教师充分挖掘和科学运用课程教学、专业知识体系蕴含的思政元素,将思政价值引领和知识传授融为一体;大力推动马克思主义学院参与指导其他专业课程建设,并针对共性问题进行交流互动,推动学科间学习借鉴、交叉融合,支持思政课教师与专业课教师合作开展教研。

(二)实现思政教育与课程群多性内容的精准融合

从思政范畴、教学目标两方面进行分析,在界定思政元素范畴的基础上,总结数据分析类课程群的共性内容及相关课程的个性内容,挖掘出能够与专业多性(共性或个性)内容形成映射关系的思政资源,优化和完善教学大纲,革新课程教学目标,实现专业知识与思政资源的有机结合。

1.明确界定思政范畴。高校思政案例教学不仅应满足专业课程大纲的要求,也要体现课程性质,与教学目标相联系。在定义课程教学目标的基础上,选取与课程内容相关的、满足教学大纲的思政案例,能有效实现专业知识与思政育人内容的无缝融合,进而达成教学目标。思政育人的核心内容主要包括爱国情怀、社会主义核心价值观、唯物主义、创新精神、文化自信、人文精神、爱国主义、敬业精神、理想信念、工匠精神等。数据分析类课程群所有课程均围绕这几大领域,展开与思政教育同频共振、同向而行的教学。例如,基于“理想信念教育”主题模块,数据分析类课程群可以将深度学习的开创者杰夫·辛顿作为育人案例。作为深度学习之父的杰夫·辛顿由于疾病困扰已经很长时间不能坐下了,每天只能站着工作和学习,教师可以此鼓励学生坚定信念,追求理想。

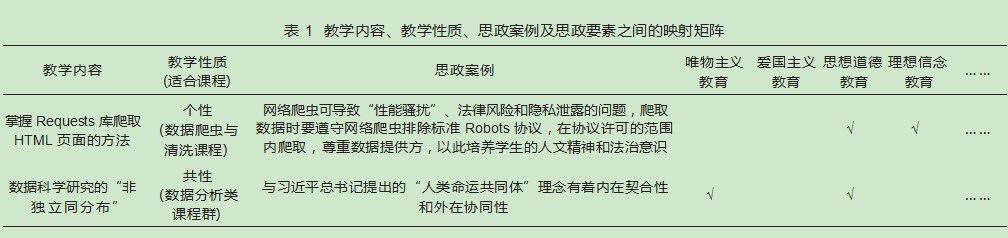

2.完善和革新教学大纲。结合课程知识点,将专业教学目标和课程思政目标相结合,即立足专业课的教学内容和教学性质,通过建立专业课及思政要素之间的映射关系,将课程思政育人目标和专业教学目标相融合,在知识传授中融入价值引领;通过抽取课程群内相关课程共同具有的知识点,以及专业课的个性知识点,建立“教学内容—教学性质—思政案例—思政要素”映射关系矩阵,如表1所示。其中,思政要素主要包括唯物主义教育、爱国主义教育、思想道德教育、理想信念教育、社会主义核心价值观教育、爱国情怀教育、创新精神教育、文化自信教育、人文精神教育、敬业精神教育、工匠精神教育等,要在这些方面下功夫践行课程思政理念。

(三)优化教学方法与改进教学手段

1.优化教学方法。思政教学内容本身实践性很强,时代气息浓厚,故在数据分析类课程群的思政教学实施过程中,教师要注意优化教学方法,即以学生为出发点,改变传统的一般讲授法,引入问题教学法、讨论法、启发式讲授法,调动学生的学习主动性和积极性,使学生积极主动地参与课堂互动。同时,在这一过程中,教师要基于专业授课和思政育人的需要,通过搭建问题场景、设置合作环节等,将知识理论与生活场景、社会实践相结合,促使学生自觉地学习课堂教学内容,从而学会运用思政课的知识解答生活中的困惑。这样以浸润熏陶、启发式讨论法等柔性思政工作方法进行教学,能有效提高学生独立分析、组织决策、判断及协调互动的能力。

2.改进教学手段。近几年,互联网、大数据、虚拟仿真、人工智能等现代信息技术对大学生的思想意识形态产生了潜移默化的影响,使当代大学生的思维方式和生活习惯等发生了很大的变化。与此同时,新一代信息技术在教育领域的广泛应用,为教师提供了智能化、个性化、多样化的教学手段。鉴于此,有必要推进现代信息技术在数据分析类课程群思政教学中的应用,为学生提供虚实结合、沉浸式的智慧育人环境,从而丰富思政育人的“打开方式”。具体而言,教师可以依托超星泛雅在线学习平台、蓝墨云班课等,采用线上、线下相结合的方式实施教学,即通过课前线上预习、课中线下面授及课后线上复习巩固三个环节,实现知识传递、内化拓展、成果巩固,让学生从被动接受知识变为主动探究知识,增强教学成效。另外,作为融媒体时代思政教育的新尝试,短视频给大学生的思政育人带来更多的机遇,因此在教学实践中,教师可以将专业课蕴含的思政案例,通过短视频,以最便利方式进行呈现,提高学生思政学习的兴趣。

(四)完善评价机制

为了推进课程思政建设,把人才培养效果作为数据分析类课程群思政建设评价的首要标准,从学院(专业)的课程思政建设评价和教师参与课程思政建设的评价两个层级完善课程的思政评价机制。学院(专业)的课程思政建设评价工作主要立足是否把课程思政融入课堂教学建设全过程的角度进行评价。教师要把课程思政融入课堂教学建设,作为课程设置、教学大纲核准和教案评价的重要内容,落实到课程目标设计、教学大纲修订、教材编审选用、教案课件编写各方面,贯穿课堂授课、教学研讨、实验实训、作业论文各环节。在课程思政建设的评价工作中,应采取定性和定量分析相结合、工作评价和效果评价相结合、教师自评和专家评价相结合的方式,并加大对课程思政建设优秀成果的支持力度,将课程思政建设的工作成果纳入学校教学成果奖、优秀教材奖等教学表彰奖励的范围,纳入学院教学科研、人才培养等评奖表彰和年度评价考核过程。

四、结语

课程思政是立德树人的根本举措,是教书育人的深化拓展。本文针对数据分析类课程群的思政教育体系展开研究,从思政育人意识、思政育人基础、思政育人能力三方面入手,提高专业课教师综合思政素养;从思政范畴、教学目标、评价机制三方面入手,在界定思政元素范畴的基础上,总结数据分析类课程群的共性内容和相关课程的个性内容,构建教学内容与思政要点的关联矩阵;创造多元化的教学手段和教学方法,为学生提供虚实结合、沉浸式的智慧育人环境,丰富思政教育的“打开方式”。

[1]张天祺.专业课课程思政效果“协同评价”机制实效性研究[J].高教学刊,2022,8(4):168-171.

[2]坚持把立德树人作为中心环节[EB/OL].(2016-12-09)[2022-09-20].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6319/zb_2016n/2016_zb08/16zb08_ gj/201612/t20161209_291438.html.

[3]习近平:思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[EB/OL].(2019-03-18)[2022-09-20].http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0831/c64094-31843368.html.

[4]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》[EB/OL].(2019-08-14)[2022-09-20].http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/14/content_5421252.htm.

[5]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2022-09-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[6]全面推动高校课程思政建设提质提速[EB/OL].(2020-06-06)[2022-09-20].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5148/202006/t2020060 8_463705.html.

[7]吴晓娟,吴伟,林亲录,等.面向新工科的粮食工程实验课程群建设与实践[J].食品工业,2020,41(5):235-240.

[8]王艳萍.西方经济学课程群改革实践探索:以太原师范学院为例[J].教育理论与实践,2020,40(18):50-52.

[9]张文军.基于课程群建设的教师素养提升[J].教育理论与实践,2019,39(17):26-28.

[10]俞能福,闵杰.挖掘高等数学文化内涵,践行课程思政教学改革[J].大学,2020,36(5):15-19.

[11]张凤翠,邬志辉.“三全育人”视域下高校课程思政建设研究[J].社会科学战线,2022(4):265-270.