高校教师信息化教学能力提升路径研究论文

2023-06-07 13:41:52 来源: 作者:xieshijia

摘要:文章基于研究设计,首先从调查对象基本情况、教师的信息化教学意识、教师的信息化教学知识与技能、教师的信息化教学能力提升需求与态度四个方面分析了高校教师信息化教学能力现状,然后阐述了高校信息化教学存在的问题,最后提出了高校教师信息化教学能力提升路径。

摘要:文章基于研究设计,首先从调查对象基本情况、教师的信息化教学意识、教师的信息化教学知识与技能、教师的信息化教学能力提升需求与态度四个方面分析了高校教师信息化教学能力现状,然后阐述了高校信息化教学存在的问题,最后提出了高校教师信息化教学能力提升路径。

关键词:高校教师;信息化教学能力;内驱力

信息化教学能力是指教师应当具备的将信息技术运用于教育教学的能力。随着信息化的兴起,信息化教学能力已经成为教师的核心职业能力。综观国内外的研究,学者从不同视角对教师信息化教学能力进行了大量的探索,但总体上看,这些研究主要聚焦在中小学教师或高校新进教师身上,而对急需提高信息化技术的高校中老年教师关注极少;信息化教学能力的提升策略也以培训为主,缺乏系统且富有策略性的考察;研究方法上多偏重于理论研究,而缺少实证调研。对此,本文以L高校为例展开调查研究,进而探讨高校教师信息化教学能力提升路径。

一、研究设计

L高校是一所综合性应用大学。近年来,基于当前时代学生的混合式学习需求和信息化教学需要,L高校加大了资金支持力度,出台了相关政策,以强化信息化教学环境建设。一是重视网络教学资源建设,斥资购置了课程信息中心平台,以课程信息化建设为契机,推动课堂教学模式的深入改革,实现了教务平台、课程中心平台的数据对接;出台了《课程信息化建设实施意见》,计划利用3年时间完成所有课程的信息化建设。二是重视网络课程建设,启动了创新创业示范课程项目申报,加大了网络在线开放课程的建设力度;2014年出台了《关于积极推进网络开放课程建设的实施意见》,目前已立项建设网络在线开放课程44门,其中立项上线大型MOOC课程15门,已上线5门。另外,学校每年引进校外优质网络课程60余门。三是重视教学环境的改造,实施智能化教室改造工程,已建设高质量专业录播室、智慧教室16个。四是开展教师及教学管理人员的信息化培训工作,增强教师投身信息化教学的热情。五是出台激励政策,鼓励教师自觉提高信息化教学能力,对于基于网络课程进行翻转教学的课程按普通课程的3倍计算教学工作量;出台《网络课程建设管理办法》,在职称评聘、教学工作量、绩效奖励等方面向实施信息化教学的教师及课程倾斜。基于此,L高校初步形成了良好的信息化课程改革局面。

为了解高校教师信息化教学能力状况,本研究从信息化教学意识、知识和技能、需求、态度入手设计了问题,主要了解高校教师掌握信息化教学理论和技能的状况及其提升愿望。以L高校为例进行问卷调查,共108名教师参与调查,回收试卷108份,有效率为100%。

二、高校教师信息化教学能力现状

(一)调查对象基本情况

本次参与调查的教师均是在职一线教师,从性别分布来看,男性教师43人,占39.81%,女性教师65人,占60.19%;从年龄分布来看,以中年教师为主,35岁以下青年教师占20.37%,35~45岁教师占42.59%,45岁以上教师占37.04%;从学科分布来看,文科教师占55.56%,理工科教师占33.34%,其他学科教师占11.11%。从学历背景来看,本科毕业的教师占14.81%,硕士毕业的教师占48.15%,博士毕业的教师占37.04%;从受教育类型来看,师范类毕业教师占54.63%,非师范类毕业教师占45.37%。参与调研的教师性别、年龄、学历结构和L大学教师的实际性别、年龄、学历结构、学科分布基本一致,具有较广泛的代表性。

(二)教师的信息化教学意识

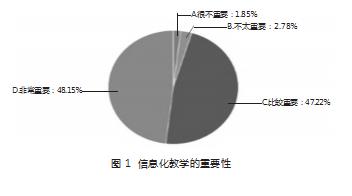

思想是行动的先导。信息化教学意识是教师对信息化教学形成的教学观念和思想认识。调查结果显示,48.15%的教师认为信息技术在高校教学中非常重要,47.22%的教师认为比较重要,4.63%的教师认为不太重要或很不重要。结果如图1所示。

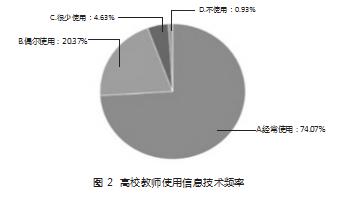

如图2所示,在利用信息技术开展教学活动的频率上,74.07%的教师经常使用信息技术,20.37%的教师偶尔使用。运用信息技术开展信息化教学的必要性上,认为需要完全改变教学方式的教师占21.30%,需要部分改变的占71.30%。

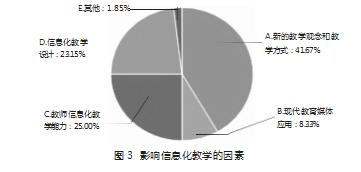

如图3所示,对于开展信息化教学的关键性因素,41.67%的教师认为是新的教学理念和教学方式,25.00%的教师认为是教师信息化教学能力,另有23.15%的教师认为是信息化教学设计,可见高校教师对信息化教学理念和教学方式转换的重视程度。上述数据说明,高校教师对信息化教学的重要性有充分的认识,对信息化教学对传统教学方式的解构与重构有着较为清晰和相对科学的认知。

(三)教师的信息化教学知识与技能

关于信息化教学知识与技能,教师最为熟悉和经常运用的信息技术手段是课件制作。有92.60%的教师基本会用或熟练使用课件制作工具PowerPoint,该项所占比例在各种信息技术的运用上居于首位,这反映了高校教师基本上都能利用多媒体课件开展教学;其次是Word文档、QQ、微信等工具。90.74%的教师基本会用或熟练使用网络通信软件和文字处理软件,这也成为教师和学生课外沟通的主要渠道。再次是学校教务平台、网络浏览、搜索引擎和各种下载软件或常用软件的下载与安装。88.33%的教师基本会用或熟练使用学校教务平台,78.70%的教师能够通过网络浏览、搜索教学、学习资源用来备课或提供给学生学习使用,77.78%的教师基本会用或熟练使用快车、迅雷等各类下载软件,71.29%的教师能够下载和卸载常用软件,65.74%的教师能为学生创建数字化学习资源和数字化学习任务。对于教师获取教学资料的方式,91.67%的教师选择使用搜索引擎,80.56%的教师选择查询相关书籍,76.85%的教师选择查询相关网站,18.52%的教师选择运用其他方式。

教师对于信息化教学知识与技能的熟悉度调查显示,超过半数以上的教师不熟悉或不会使用屏幕捕捉工具、常用图像处理工具、常用音频处理工具和常用视频编辑软件等工具性软件,甚至有25.92%的教师不会使用Excel,还有71.29%的教师不会使用数据处理软件SPSS或ArcGIS或State等。另外,近半数教师不熟悉信息化教学理论与方法,16.66%的教师不会使用学校教务平台,64.81%的教师不会在教学中应用教学目标设计方法进行教学设计。

(四)教师的信息化教学能力提升需求与态度

L高校近几年对信息化教学工作十分重视,教师对信息化教学充满期待,提升自身信息化教学能力的愿望和需求极其强烈。97.22%的教师都愿意或非常愿意利用信息技术开展信息化教学,93.25%的教师愿意或非常愿意参加信息技术或教育能力的相关培训。对于培训内容,87.96%的教师选择了SPSS或ArcGIS或State等数据处理软件,85.19%的教师选择了常用视频编辑软件,83.33%的教师选择了应用教学目标设计方法(如布卢姆认知目标、加涅教学事件),82.41%的教师选择了常用音频处理工具,这四类培训内容位于所列选项的前四位。此外,70%以上的教师还选择了信息化教学理论方法、常用图像处理工具、屏幕捕捉工具,旨在为学生创建数字化学习资源和数字化学习任务。

对于今后自己的信息化教学能力发展方向,78.70%的教师选择了信息化环境下的教学模式和实践、信息化环境下的教学设计,67.59%的教师选择了先进的教学理念和方法,还有62.04%的教师意在开发网络课程、教学资源库。由此可见,教师的信息化教学能力提升需求及其发展趋向涵盖信息技术和信息化教学理论,而且相对比较集中。

三、高校信息化教学存在的问题

基于上述调查可以发现,当前的信息化教学环境建设仍然存在着一些不足,难以完全满足教师提升信息化教学能力的需要。

首先,信息化教学资源供给不足。虽然学校建设了有线传输网络和无线Wi-Fi,但有线网络只连接到办公室和学生宿舍,在教室和自修室则无法连接使用。Wi-Fi存在信号不稳定、连接时断时续、信号覆盖不全等问题,导致教师在教学过程中对互联网的利用率不高,且雨课堂等信息化教学软件的使用率也较低。多媒体教室没有配备电脑主机,教师一般自带笔记本电脑上课,但由于电脑的配置不同,有的教师仍然使用着十年以前配备的电脑,配置相对滞后,在一定程度上影响了信息化教学的开展。同时,学校购买的信息资源库多集中于中国知网等一般性的学术信息库,而可供专业教师在教学过程中查询的专业性资源库,学校则极少购买。另外,各学院对于专业教学资源库的建设不够重视,且教师之间资源共享不充分,进而导致开展信息化教学的资源供给明显不足。

其次,信息化教学资源利用率低。学校建设了一批信息化教学资源,但是教师对教务平台和课程中心的使用不够充分,只是根据学校的有关要求上传教学日历、教学大纲和教学课件等教学要素内容,期末时上传学生的学业成绩及学生评教工作,而且部分教师上传的教学资料内容陈旧,缺乏更新,并没有成为推动师生互动的重要信息沟通平台。同时,具有学校特色的信息化教学标准体系尚未建立,在一定程度上也影响了教师信息化教学改革的探索与实践。针对公开的网络信息化教学资源,如大学慕课、公开课等,教师缺乏足够的动力进行整合利用,其更偏向以科研立身,在教学上的投入不足。另外,积极利用公开的信息化资源尽管有着巨大的潜力,但是这也意味着教师需要花费较多的时间和精力精心探索和研究,而这与目前高校对于教师的评价导向并不完全吻合。

最后,对教师提升信息化教学能力的激励性政策支持不够。常见的支持包括对教师的信息化教学培训[1]、教师的教学展示[2],但学校有关部门技术人员的支持、提供的在线帮助相对不足,教师之间的互助互学活动相对较少。学校开展的培训活动多存在着覆盖面较窄、培训内容针对性不强、培训方式单一等问题,多数教师的信息化教学能力主要是通过自学实现提升的。目前,学校的信息化教学工作主要集中于在线课程建设方面,信息化教学激励政策则多与教学立项连接,通过立项教学研究和课程建设提供资金与政策支持,尤其是对于线课程建设,学校在资金支持、工作量计算、绩效激励和职称晋升等方面给予了大力支持。但受立项数量的限制,其难以实现对教师的全面覆盖,进而无法对全校所有教师产生激励作用。对此,在政策体系上尤其强调政策的完整性,应避免碎片化支持,促进整合性的信息化建设[3]。

四、高校教师信息化教学能力提升路径

由于高校教师的信息化教学能力难以满足信息化教学的需求,因此为适应高校学生混合式学习的需要,实现信息化条件下高校教学方式的深刻变革,高校必须着力提高教师的信息化教学能力。

(一)学校层面:优化和完善政策体系,探索有效提升高校教师信息化教学能力的发展机制

信息技术的发展迅速而深刻,高校信息化教学方式的深刻变革必将是一个长期的历史过程,而教师信息化教学能力的提升也是一个动态过程[4]。故高校要基于战略思维,充分认识教育信息化变革的深刻性、复杂性和艰巨性,重视教师信息化教学能力的持久发展,优化和完善信息化教学管理和激励政策体系,形成一套集培训机制、考核激励机制及分享交流机制于一体的机制系统,从动力激发、过程监管和结果评价与运用等方面进行全面规划和有效管理,如此才能有效提升信息化教学效果[5]。目前,L高校的信息资源、信息人才、信息设备与信息化教学管理等在管理体制上存在着职责分割难以协调整合的问题,在一定程度上消解了学校信息化教学管理的效力,挫伤了教师开展信息化教学的积极性。对此,学校应该加强信息化教学管理研究,围绕信息化教学环境、设备、人才使用与考核、信息化教学资源的管理与使用、信息化教学管理制度、信息化教学一体化服务等方面存在的问题,按照“分类管理,逐项完善”的方式,实现信息化教学服务设施和专业服务人才的科学配置,以及信息化教学资源的合理开发与使用[6]。

具体来说,学校要以信息技术与高校教学深度融合为目标[7]。学校领导要高度重视信息化教学工作,加强顶层设计;加大资金支持力度,开辟专项资金,加强信息化教学环境建设;引进高水平的信息化教学管理软硬件设备,扩大智慧教室建设数量,更新老旧的信息化教学设备,增强Wi-Fi信号的稳定性;推进教师信息化教学知识与技能学习的指导、培训与服务,建立完善的信息化教学服务与支持体系,及时解决教师信息化知识与技能学习及信息化教学过程中遇到的难题;增加信息化教学研究和课程建设立项数量,提高教师信息化教学研究和课程建设的参与度;构建教师信息化教学能力评价体系,将其纳入教师继续教育要求、工作考核并与绩效工资、职称评审挂钩;加强学校信息化建设和规划,切实解决信息化教学资源开发与应用等难题。

(二)学院层面:发挥二级学院的专业优势与教师管理优势,提高教师信息化教学能力建设的实效性

尽管不少学校在信息化教学环境营造、信息化教学管理体制、机制建设,以及政策体系建设等方面积极发挥作用,但在政策落实、专业性教学资源建设、教师培训等方面难以开展全覆盖和富有实效性的工作。对此,二级学院要充分发挥执行力强、熟悉专业教学、直面教师等优势,以人才培养为中心,着力提高教师信息化教学能力,深度推进信息化教学改革。如组织专题研讨,探讨教师的信息化教学问题,明晰教师信息化教学的主要改进方向,拟定教师信息化教学能力的有效提升策略;加强教师的信息化教学能力培训,应与专业教学、课程建设、专业人才培养及教师的课题研究等结合起来,瞄准教师的信息化教学知识与技能短板和培训需求,科学设计、不断更新培训内容,以提高培训内容的针对性和实效性,尤其是现阶段要加强数据处理软件、常用视频和音频编辑软件和应用教学目标设计方法的培训,尽快补齐教师的信息技术应用短板;开展信息化教学研讨和信息技术学习交流;积极推动教师参加校内外相关培训和交流活动,为教师参加相关培训与交流提供资金支持和时间便利;根据专业教学需要,加强专业性教学信息资源建设,有效链接国内外优质资源库,并结合地方社会资源,建设独具学院特色的专业教学信息资源库。

(三)教师层面:促使教师主动学习,激活教师提升信息化教学能力的内驱力

教师是信息化教学的主体,要通过自主学习、合作学习、培训、交流等多种学习形式,自觉提升信息化教学能力。具体来说,教师要转变思想,形成信息化教学意识[8],突破传统的授课方式和教学习惯,基于新需求和新变化,实现教师的角色迁移和教学方式的创新;要结合自己的专业化发展,做好信息化教学能力提升规划,自觉将信息化教学能力提升纳入职业发展过程。在信息化教学中,中老年教师的信息技术学习能力相对较弱,而年轻教师更容易接受前沿的信息化教学技术。对此,可以通过建立新老教师互帮团,尤其是建立小组式工作团队,促进内部资源分析、技术互帮,从而增强教师自我学习、自我革新的动力。概言之,教师要积极参与各种信息化教学能力学习、培训和交流活动,积极开展信息化教学研究与改革、信息化教学课程建设,将教学科研与教学实践融合起来,实现二者的相得益彰。

(四)学生层面:提高学生信息素养,促进师生教学相长

开展信息化教学,不仅需要教师深度融合信息技术和专业教学,而且需要学生积极参与教学过程。学生的信息素养和参与意愿直接影响着教师开展信息化教学的意愿和效果,且二者可以相互影响。尽管学生接受新技术、新知识较快,同时移动终端、平板电脑等在学生中的普及率较高,但移动终端在教学中的使用情况并不理想,学生在课堂上打游戏、看视频、聊天的现象屡见不鲜,可见移动终端并没有成为学生搜集学习资源、开展信息化学习,以及与教师课上交互的重要工具,甚至造成了有的教师在上课过程中不得不集中收取学生手机的现象。因此,学校和教师必须携手努力,加强对学生信息化学习的指导与训练,增强学生学习的主动性,培养学生的信息化学习习惯,引领学生主动接受、融入信息化教学模式,主动筛选、搜集学习资源,主动利用教务平台和各种网络交互方式与教师开展充分互动、深度沟通,以信息化手段实现知识迁移,完成学习任务[9]。基于此,学生信息化学习方式的普及必将对教师产生反向压力,促使教师积极树立现代教学思想,自觉提升信息化教学能力,实现师生教学相长。

五、结语

信息化是高等教育转型的必然趋势,能有效提高课堂教学质量和效率。高校教师是高等教育的主体之一,是专业教育的主要实施者,其信息化教学能力关系到高等教育信息化的实现水平和质量[10]。基于此,本文以L高校为例开展调查,指出了目前高校教师信息化教学能力在资源建设、利用率、支持性政策方面存在的问题,从学校、学院、教师、学生四个层面提出了应对策略。当然本文的研究也存在着一些局限,未来相关研究者还有必要针对不同专业学科展开分类研究,并强化理论的支撑等,从而有效促进教师信息化教学能力的提升。

参考文献:

[1]王文浩,周方,高有山.高校信息化教学存在的问题及其解决策略[J].西部素质教育,2021,7(22):8-10.

[2]吴丽,廖华丽,巫玮,等.关于教师参加信息化教学比赛的调查:以广东省食品药品职业技术学校为例[J].广东职业技术教育与研究,2020(4):7-10.

[3]苏靖雅,茹宁.整合模型视角下高校教师信息化教学能力影响因素研究:基于T市4所高校的实证调查[J].教学研究,2021,44(6):4-14.

[4]曹景云.关于教育信息化发展过程中教师定位的思考[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2010,23(2):6-7.

[5]卢倩倩.高校教师信息化教学能力的提升策略研究[J].教育教学论坛,2018(20):235-238.

[6]杨本芳,肖峰.教育信息化2.0时代高校教师信息化素养现实困境及提升路径探索[J].成都工业学院学报,2022,25(3):87-91.

[7]徐春华,张娅婷.深度融合背景下高校教师信息化教学能力发展模型与路径研究[J].中国成人教育,2022(5):63-68.

[8]樊忠涛.地方高校教师信息化教学能力提升研究[J].教育信息化论坛,2022(6):18-20.

[9]吴萍.信息化条件下高校教师教学能力提升的策略研究[J].无锡职业技术学院学报,2018,17(3):27-29.

[10]王小辉,李天龙.高校教师信息化教学能力:发展逻辑、多元影响与提升路径[J].黑龙江高教研究,2022,40(10):107-112.