基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践论文

2023-05-31 09:16:27 来源: 作者:xiaodi

摘要:文章首先分析了“大学化学”课程教学现状,然后论述了基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践思路,接着阐述了基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践成效,最后对基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践进行了反思。

摘要:文章首先分析了“大学化学”课程教学现状,然后论述了基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践思路,接着阐述了基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践成效,最后对基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践进行了反思。

关键词:“大学化学”课程;混合式学习;雨课堂

混合式学习原指多种学习方式的混合,随着移动互联网的普及与大数据技术的发展,信息化的时代背景赋予了混合式学习新的内涵。目前,国际教育技术界认为,混合式学习能将传统学习方式的优势和数字化或网络化学习的优势结合起来[1]。国外学者在混合式学习的模式、构成要素等方面开展了深入的理论研究和丰富的实践活动[2-4]。国内的研究始于祝智庭、何克抗等[5-6]对该概念的引入,从2003年至今,经历了萌芽、起步、反思发展及爆发四个阶段。现有的国内外研究表明,以新技术为基础的混合式学习是一种颠覆性创新,实现了学习的多感官参与和学习流程的重构,使学校教育从工厂模式向以学生为中心的体制转变[7]。混合式学习模式的实施需要借助网络教学平台或系统,目前有很多工具可供选择,而清华大学推出的雨课堂就是其中之一。雨课堂不受昂贵的公共教具的限制,其使用界面主要依托PowerPoint和微信,借助智能手机就能轻松实现轻量级的混合式学习。它具有“幻灯片同步及反馈”“课堂习题应答系统”“弹幕式课堂讨论”“手机课件推送”“数据采集与分析”等功能,能协助实现“课前—课中—课后”的有机联系[8]。因此,本研究尝试利用雨课堂的优势,构建混合式学习模式,以期解决“大学化学”课程教学中遇到的问题。

一、“大学化学”课程教学现状

“大学化学”课程是一门面向非化学专业低年级学生开设的基础课,在化学和其他学科之间起着桥梁作用。在教学实践过程中,笔者发现该门课程存在以下问题。①学生知识起点差异较大,传统学情分析方式受限。所授专业学生的高中化学选修科目分布如下:选修五占65.96%、选修四占21.28%、选修三占8.51%、选修二占4.26%;高中化学成绩按百分计算,31.91%的学生成绩处于60分以下,48.94%的学生成绩处于60~70分。在这种情况下,借助课堂观察、作业、个别谈话等传统方式进行学情分析,效率极低,很难关注所有学生,而且存在时效滞后等问题,导致教学内容与学生的匹配度不佳,学生在有效学习区间内学习的概率偏低。②学生课堂参与度低、学习效果不佳。大部分学生只是“带着耳朵”来上课,课堂思维活跃水平不高;课堂互动形式单一,对学生的吸引力不强,互动结果的呈现方式简单且不全面,互动质量有待提高。③学生在学习过程中接受的练习及反馈不足,学习效率较低。由于课堂学时受限、班级学生人数较多等,课堂练习的数量有限,教师针对课堂练习给予的反馈也不全面,而课后练习只能检查练习的最终结果,不能监督练习的过程。④学生学习效果评价不系统,偏于结果,忽视过程。虽然采用了平时成绩结合期末考试成绩的评价方式,但是平时成绩主要来源于课后作业成绩和课堂考勤等静态学习数据,缺乏学生课堂表现、学习主动性等方面的动态学习数据,不能很好地反映学生的学习过程,对学生的激励作用有限。针对上述问题,本研究尝试建立课程多元学习资料库,依靠雨课堂开展多种学习活动,构建基于雨课堂的混合式学习模式,帮助学生实现“课前—课中—课后”的学习闭环,以期优化学生的学习体验,实现学生学习方式的转变,进而改善学生学习效果,为教学向“以学中心”改变做出积极探索,积累实践经验。

二、基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践思路

根据黄荣怀等[9]基于混合式学习的课程设计理论,笔者在前端分析的基础上围绕学习资源、学习活动、学习评价三个主要方面进行“大学化学”课程混合式学习实践。同时,选择所在学校科学教育专业的两个班级学生作为研究对象,两个班级学生的入学成绩相当,其中实验班有50人,采用基于雨课堂的混合式学习模式,对照班有46人,采用传统学习模式。两个班为同一教师教学,学习内容相同,期末采用相同的考卷进行测试。

(一)前端分析

前端分析主要从学习者、学习教材两个方面进行。对学习者的分析通过课前问卷调查的形式进行,具体从学习经历、习惯、意愿等维度开展调查,利用问卷星向实验班学生发放调查问卷50份,回收47份。调查问卷结果显示,有74.47%的学生有过网上学习经历,但仅有4.26%的学生获得过网络学习证书;有38.30%的学生有课前预习的习惯,有40.43%的学生表示课中会主动参与互动交流,有42.55%的学生课后有复习的习惯;有61.70%的学生对自己目前的学习方式表示不满意,同时有95.74%的学生愿意尝试改变学习方式,以获得不同的学习体验。学习的主教材选择华彤文等主编的《普通化学原理》(第4版),该教材包括物质状态、化学热力学和化学平衡、化学反应速率、物质结构、元素化学等部分,内容较全面,展示了化学学科的基本体系;教材中有“小结”“思考题”“习题”“课外读物”等栏目对学生学习进行指导;在学习内容设置上充分注意学生的中学基础,经常以温故而知新的形式提醒学生回忆过往知识,能较好地实现知识衔接。

(二)学习资源开发

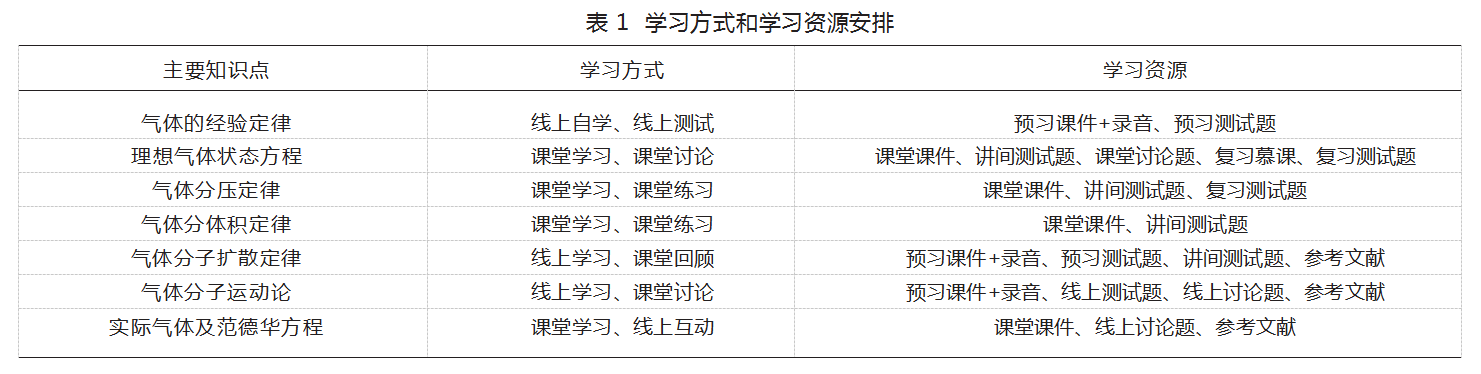

在前端分析的基础上,梳理知识点,确定学习方式,建设包含视频、音频、文档等形式,涉及预习、上课、复习和课后拓展等环节的多元学习资源库。选择清华大学的“大学化学”MOOC及“自制课件+配音”的方式构建线上音视频学习资料库,并设置相应测试题。设计线下教学课件,结合相应知识点设置课堂讲间测试题等。以“气体”这一章为例,本章知识线从气体的实际经验定律出发,通过模型的抽象简化介绍理想气体状态方程及其应用、气体分子运动论,最后回到实际气体及其范德华方程,在此知识线后贯穿着从经验到理论、从宏观到微观的认知过程和方法线索,体现了宏观和微观相统一的化学学科思维。根据学生的实际情况,围绕本章主要知识点,相关安排如表1所示。

(三)学习活动设计

利用多元化的学习资源,设计多样化学习活动,构建“课前—课中—课后”学习闭环,并借助雨课堂全景式采集学生的学习行为数据,引导学生学习过程。

1.课前。预习课程基础知识能够帮助学习者建立学习预期,搭建课中学习支架。在预习中设置问题和测试题,能提高预习质量。教师可在课前一周通过雨课堂向学生推送预习任务,并在后台查看学生预习情况,以此优化课中学习内容,帮助学生找到学习区。例如,针对“气体”这一章,教师可将课前预习任务设计为复习气体的经典实验定律,预习并掌握理想气体的概念、理想气体状态方程的基本形式。学生在预习课件的引导下完成预习任务。上课时教师先总结预习情况,然后引导学生围绕理想气体状态方程的意义展开讨论,最后讲述其应用价值。

2.课中。借助雨课堂耦合学习要素,通过开展多种学习活动,搭建课中学习场景,优化输入,促进输出,帮助学生完成知识深化。例如,针对“化学热力学”这一章,教师可通过创设情境将本章的学习目标设计为“如何判断化学反应能否发生”,以此为主线先引入环境、体系、能量等基础概念,然后在能量的基础上介绍热力学定律、热力学函数等重要概念,最后以解决一个具体情境中化学反应的发生问题为本章学习终结。在课堂教学中,教师可围绕该知识结构帮助学生逐步构建知识地图,同时为重点概念补充前沿进展或化学史知识(如讲述熵字的由来等),以此提高学生学习兴趣,并在课中提出“反应热和反应焓是否等同?”等问题,通过雨课堂组织学生讨论,辨析概念。另外,教师在完成相关知识点的讲解后,可通过雨课堂发送讲间测试题,(如在讲完“热力学第一定律”这个知识点后,推送测试题:有一封闭体系,如果该体系先吸收了400 kJ的热量,然后又对外做功100 kJ,则该过程中的内能变化为多少?)要求学生在3分钟内提交,并在课程屏幕上展示全班答题结果,最后教师根据学生答题情况现场剖析出现错误的原因,帮助学生及时走出认知误区。此外,教师可通过雨课堂的随机点名模式请学生分享习题解答过程或对相关知识点进行总结,在分享中理清知识脉络。

3.课后。教师要通过多种方式和途径为学生提供学习支撑。学生可以回看课堂课件,复习要点,并借助思维导图等方式梳理相关学习内容;通过完成教师推送的课后作业进行自我检测。对于错误的习题,学生可查看习题解析或通过雨课堂的私信功能直接向教师提问。学有余力的学生可查看相关的拓展资料,进行知识拓展。比如,针对物质的相态,教师可课外推送含有液晶显示技术与等离子体显示技术的慕课视频。

(四)学习评价体系构建

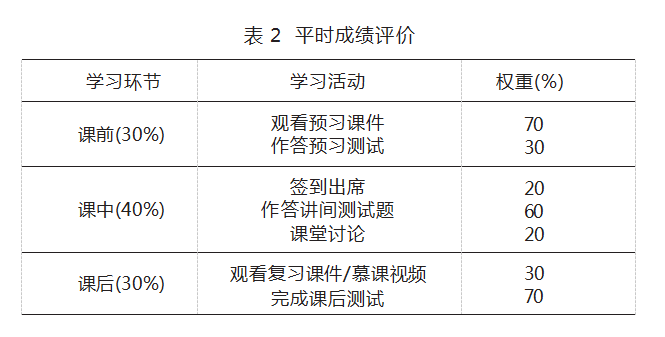

学习评价考虑学生在学习闭环中的多种活动投入,结合学习活动的参与质量,利用雨课堂后台数据,给予不同权重进行测算,具体如表2所示。

三、基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践成效

(一)学生问卷调查结果

混合式学习实践结束后,笔者从课外学习时长、学习行为、学习体会等维度具体了解学生的学习效果,借助问卷星向实验班学生发放调查问卷50份,回收问卷46份。调查结果汇总如下。①在课外学习时长方面,学生每周课外在大学化学上花费的学习时间为0.5小时(19.57%)、1小时(45.65%)、1.5小时(13.04%)。②在学习行为方面,有71.73%的学生课前会看推送的课件进行预习,有60.87%的学生课后会主动回看课堂课件进行复习。③在学习体会方面,有86.96%的学生认为课前推送预习资料能提升预习效果;有80.44%的学生认为借助雨课堂可以提高课堂注意力;有91.30%的学生认为借助雨课堂可以更好地进行复习。

(二)期末考试成绩分析

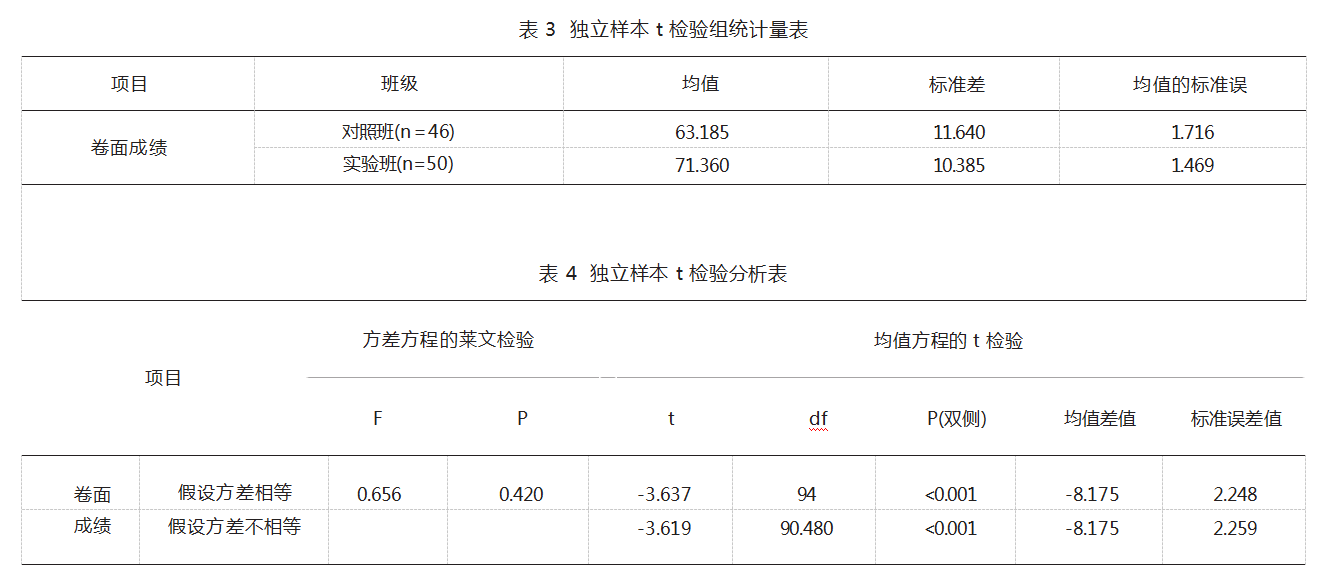

笔者借助SPSS 26.0对两个班的“大学化学”课程期末考试卷面成绩进行统计分析,采用柯尔莫戈洛夫-斯米尔诺夫法对成绩分布进行正态性检验,结果显示,对照班的P值为0.096,实验班的P值为0.200,均大于0.05,说明两个班的卷面成绩均符合正态分布,可用独立样本t检验分析。独立样本t检验结果显示,实验班均值为71.360,标准差为10.385。方差齐性检验结果莱文统计量为0.656,显著性P值为0.420>0.05,所以方差齐。不同组间独立样本t检验统计量t=-3.637,P值小于0.001,故两个班的卷面成绩存在统计学上的差异,实验班的卷面成绩显著优于对照班。具体情况如表3、表4所示。

(三)测试成绩相关性分析

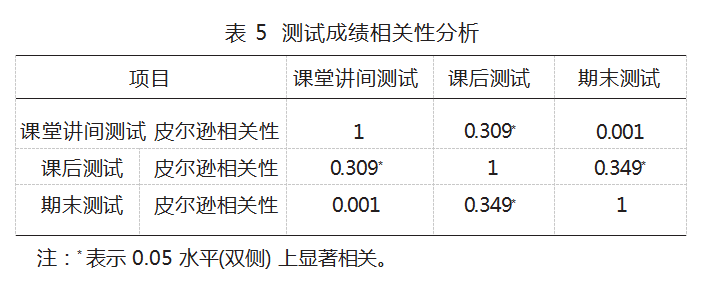

笔者对实验班50名学生的课堂讲间测试成绩、课后测试成绩及期末测试成绩进行两变量相关性分析,分析结果如表5所示。结果表明,课堂讲间测试成绩与期末成绩不相关,课后测试成绩与期末测试成绩在0.05水平(双侧)上显著正相关,皮尔逊相关性为0.349,课堂讲间测试成绩与课后测试成绩在0.05水平(双侧)上显著正相关,皮尔逊相关性为0.309。①课堂讲间测试成绩与期末测试成绩不相关,可能与以下因素有关:课堂讲间测试是学生刚学习完某个知识点的初次测试,很多时候会出现对新知识点的不熟悉或误解;出勤、网络信号等会影响该测试成绩。此外,讲间测试主要是客观题,与期末测试题型有较大差异。据上所述,两者不相关。②课堂讲间测试成绩与课后测试成绩有一定的相关,可能是因为课后测试是课堂的延伸,是学生对所学知识的第二次测试,且教师会根据课堂讲间测试结果对习题做相应设计,故两者有一定的相关性。③课后测试和期末测试具有一定的相关性,可能是因为两者都是学生在复习之后完成的,且题型相似。对这三次测试成绩的相关性进行分析,在某些维度上显示了学习行为与学习成绩的相关性,在一定程度上展现出学习过程的进阶性,具有一定的参考价值。

四、基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践反思

基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习实践在教学向“以学为中心”转变方面做了积极尝试,实践结果显示,基于雨课堂的混合式学习在一定程度上优化了学生的学习体验,改善了学习效果。结合问卷调查结果、学习过程数据及学习科学理论分析可知,该实践结果的取得可能与以下因素有关。①根据教学内容和学生特点,围绕学习环节设计相关课件、优选学习视频,通过雨课堂推送学习资料并收集全班学习数据,这些数据在一定程度上有助于改善学习资源与学习者的匹配度。威尔逊(Wilson)等[10]的研究表明,调节学习内容的配比可以提高学习效率,学习者更容易进入心流状态。②通过雨课堂推送课外学习任务和资源,延长了课外学习时间,用任务帮助学生建立学习目标、驱动课外学习行为,在一定程度上促进了学生学习行为的改变,实验班学生课前预习比例从38.30%增加到71.73%,课后复习比例从42.55%提高到60.87%,同时用慕课资源帮助学生拓展知识边界,激发了学生学习兴趣。③针对相关知识点设置课堂讲间测试、课后测试等,通过测试的方式提高了学生对相关知识的提取难度,多次测试则增加了知识的提取频率。相关研究表明,知识提取难度的提高和提取频率的增加,可以帮助学习者建立长期记忆[11]。④借助雨课堂技术实时获得每个学生的学习过程数据,这些数据使教师在整个学习闭环中能即时给予反馈,改善反馈质量,提高反馈频率。相关研究表明,学习者在开始学习前和学习过程中收到反馈,相较于在学习结束之后收到反馈,效率更高、成绩更好[12]。

总之,基于雨课堂的“大学化学”课程混合式学习模式能给学生提供更多的学习支撑,在一定程度上优化了学习过程,提高了学习效率,改善了学习效果,值得进一步迭代和推广。

参考文献:

[1]李珩.教育大数据:开启教育信息化2.0时代[M].重庆:重庆大学出版社,2019:62.

[2]ROONEY J E.Blending learning opportunities to enhance educational programming and meetings[J].Association Management,2003,55(5):26-32.

[3]LIM D H,MORRIS M L.Learner and instructional factors influenc-ing learning outcomes within a blended learning environment[J].Educational Technology and Society,2009,12(4):282-293.

[4]霍恩,斯泰克.混合式学习:用颠覆式创新推动教育革命[M].聂风华,徐铁英,译.北京:机械工业出版社,2015:62.

[5]祝智庭,孟琦.远程教育中的混和学习[J].中国远程教育,2003(19):30-34,79.

[6]何克抗.从Blending Learning看教育技术理论的新发展(上)[J].电化教育研究,2004(3):1-6.

[7]北京教育科学研究院.学习方式的变革[M].北京:北京师范大学出版社,2018:20.

[8]王帅国.雨课堂:移动互联网与大数据背景下的智慧教学工具[J].现代教育技术,2017,27(5):26-32.

[9]黄荣怀,马丁,郑兰琴,等.基于混合式学习的课程设计理论[J].电化教育研究,2009(1):9-14.

[10]WILSON R C,SHENHAV A,STRACCIA M,et al.The eighty five percent rule for optimal learning[J].Nat Commun,2019(10):4646.

[11]万维钢.学习究竟是什么[M].北京:新星出版社,2020:107-109.[12]钱德勒,格雷什.反馈的力量[M].付倩,译.北京:民主与建设出版社,2021:152.