初中历史课程中革命史教学的现状、挑战与对策论文

2025-11-26 11:12:53 来源: 作者:xuling

摘要:本文聚焦初中历史课程中革命史教学的实践困境与改革路径,通过实证调研揭示当前教学中存在的教学内容碎片化、教学方法单一化、教学资源整合效能低下等问题。

[摘要]本文聚焦初中历史课程中革命史教学的实践困境与改革路径,通过实证调研揭示当前教学中存在的教学内容碎片化、教学方法单一化、教学资源整合效能低下等问题。提出教师需结合当地的革命资源,开发校本课程;依托思维导图,整合革命史内容;结合虚拟现实技术、增强现实技术,开展仿真虚拟教学,带动学生进行高效学习等教学建议,以提高学生整体学习品质。

[关键词]初中历史,革命史,课程教学,校本课程开发

初中历史教师在开展中国革命史教学时,需重构现有的课程知识体系,对中国革命史教学方法进行改善优化,引进多个专题任务群,带动学生进行高效学习探究,提高其整体学习品质。

一、中国历史课程中革命史教学现状

在初中历史课程中,革命史的教学占据着举足轻重的位置。然而,在实际教学过程中,它并未获得应有的重视。一些历史教师过分倾向于应试教育,专注于知识的讲解和学生理解记忆的要求,却忽视了革命史教学中更深层次的教育意义,未能有效地培养学生的爱国情怀和革命精神。同时,革命史的教学方法过于单一,主要依赖于课堂讲授,缺乏实践引导,使得教学方式缺乏互动性和趣味性,难以激发学生的学习兴趣和积极性。此外,革命史的教学内容通常分散在各个章节中,缺乏系统性和整体性,导致学生在学习过程中难以构建完整的知识框架,难以深入理解革命史的精髓和内涵。加之教学时间的限制,一些重要的历史事件和人物可能无法得到充分的展现。在革命史的教学中,现有的教学活动过于强调知识的传授和记忆,对学生的革命情感培养不足,导致学生的情感能力得不到发展,无法与课程知识产生情感上的共鸣。

二、初中历史课程中革命史教学面临的挑战

在初中历史课程教学期间,教师开展革命式教学还面临多方面的挑战。首先,部分教师对新课程改革理解不够透彻,在革命史教学过程中未从核心素养维度来带动学生学习。学生无法理解革命史中所蕴含的核心素养概念,无法从核心素养维度参与课程学习。另外,教师对革命精神主题的教育渗透不够系统全面,在教学期间未延伸课程知识的主题意义,以至于学生只是进行单一的知识理解记忆学习。除此之外,教师在教学期间未引进数字化教学手段,再加上部分教师信息素养低下,无法通过直观、形象、深刻的数字化教学方式来带动学生进行深入研学。最后,中国革命史教学需基于理实互动、虚实结合的形式来增强学生的学习体验,但是,教师缺乏对当地实践资源的整合应用,未开发基于革命史的校本课程资源体系,无法带动学生进行高效学习。总之,初中革命史教学还面临上述问题,教师须重构教学生态模式,提高教学水平。

三、初中历史课程中革命史教学的对策

(一)融合课本知识与本地革命资源,打造校本课程

校本课程旨在结合具有主题意义且易于学生理解接受的内容,促进其进行迁移学习。每个地区都蕴藏着革命资源,教师可以尝试挖掘地方革命传统,例如革命事件、革命遗址、革命英雄人物等,整合进课程内容中,构建具有地方特色的革命史教学内容体系。在深入挖掘这些资源的基础上,帮助学生梳理革命史的知识脉络,构建完善的知识架构。历史教师需要加强社会实践,与多方主体进行紧密合作,例如与当地的革命纪念馆、博物馆、烈士陵园等合作,分析当前校本课程体系中的教学内容,评估当地的革命历史与历史课程知识之间的紧密联系,开发丰富的校本主题课程,以此促进学生的迁移学习。学生通过理论与实践相结合的探究,研习校本课程知识,能够加深对革命史的理解;通过系统性学习,能够建立起对革命史更深层次的理解认知。再通过当地的红色文化研学旅行实践,带动学生在实践中学习、在学习中实践,加深对革命史的理解和认知。因此,教师需结合本地革命资源,开展主题教育活动,构建校本革命史课程体系,提高学生的学习品质。

井冈山是中国革命历史上的重要地标,拥有丰富的革命资源和深厚的红色文化底蕴。为了让学生更深入地了解中国革命历史,特别是井冈山革命史,某初中历史教研组决定将课本知识与本地革命资源相结合,打造一门具有地方特色的校本课程。

首先,深入挖掘井冈山的革命传统。教研组研究了井冈山的革命历史,包括秋收起义、井冈山会师、朱毛红军的斗争等关键事件。他们发现,这些历史事件与初中历史课本中的“中国工农红军长征”“中国*产党的早期斗争”等内容紧密相关。

其次,整合课程内容。在整合课程内容时,教研组将课本中的理论知识与井冈山的革命实践相结合,设计了“井冈山的星星之火”“红军的艰难岁月”等教学单元。每个单元都包含了历史事件、英雄人物、革命遗址的介绍,以及相关的思考题和实践活动。

再次,构建知识架构。为了帮助学生梳理革命史的知识脉络,教研组绘制了“井冈山革命史时间线”,将关键事件、重要人物、革命遗址等按照时间顺序串联起来。同时,他们还制作了“井冈山革命史思维导图”,帮助学生构建完善的知识架构。

最后,加强社会实践与多方合作。教研组与当地革命纪念馆、博物馆、烈士陵园等建立了紧密的合作关系。组织学生参观这些场所,听取讲解员的讲解,观看历史影片,参与互动体验。此外,教研组还与井冈山革命历史研究专家进行了交流,邀请他们为学生做专题讲座。

(二)依托思维导图,整合革命史内容

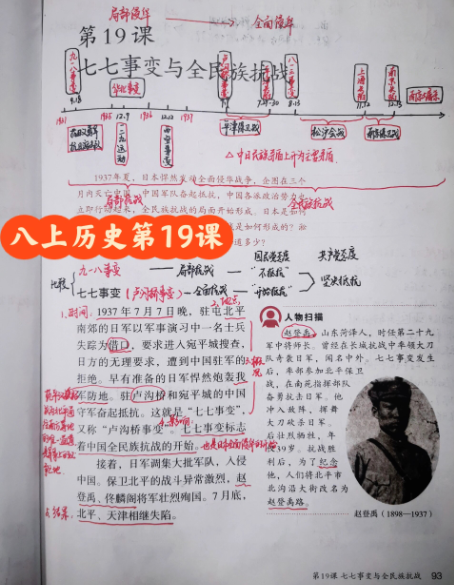

初中历史教师在开展革命史教学时,需引进大专题教学,利用思维导图,将分布在各单元、各年级的革命史课程巧妙关联结合在一起,展示革命史的时间线,梳理关键事件中的人物以及相互之间关系,有助于将复杂的历史信息条理化、结构化,方便学生理解和记忆。其中,教师应当根据革命史教学内容,确定一个明确主题,如辛亥革命、抗日战争、党的成立、党的发展,梳理革命史中的关键信息,包含时间、地点、人物、事件、影响,将相关信息融合到思维导图分支结构中,再利用图形和线条,将关键信息连接,保持图形的简洁和清晰,以便学生理解和记忆。之后,教师可利用思维导图作为教学辅助工具,在讲解革命史时,通过展示思维导图,引导学生快速把握历史事件的脉络和关键信息。同时,教师也可以引导学生利用思维导图进行自主学习,鼓励其自主梳理革命史中的关键信息,构建自己的知识体系。学生可以在小组内利用思维导图进行探讨合作,梳理革命史的内容,加深对事件的理解。但是,在绘制思维导图时,需要保持图形的简洁和清晰,避免过于复杂和混乱,同时也需要鼓励学生通过思维导图,对革命史进行总结提炼,形成深刻的理解和记忆。

以抗日战争专题教学为例。这一专题涉及多个年级和单元的内容,为了帮助学生更好地理解和记忆这段历史,某初中历史教师依托思维导图,整合抗日战争的革命史内容,形成一个清晰、条理化的知识体系。

首先,确定明确主题—抗日战争。教师确定了“抗日战争”作为整合革命史内容的主题,这一主题贯穿了中国近现代史的重要时期,具有极高的历史价值和教育意义。在梳理抗日战争的关键信息时,教师列出了以下要素:时间(1931—1945年)、地点(中国全境,特别是东北、华北、华东等地)、人物(中国*产党将领、国民党将领,以及日军侵略者将领)、事件(九*八事变、西安事变、七七事变、平型关大捷、百团大战、台儿庄战役等)、影响(抗日战争的胜利,民族独立和解放,国际地位的提升等)。

其次,构建思维导图。教师使用思维导图软件,以“抗日战争”为中心主题,将上述关键信息作为分支结构融入其中。例如,以“时间”为一级分支,下设“1931年九*八事变”“1936年西安*变”等子分支。同时,教师利用图形和线条,将关键信息连接起来,保持图形的简洁和清晰。

最后,利用思维导图辅助教学。在讲解抗日战争时,教师展示了思维导图,引导学生快速把握历史事件的脉络和关键信息。通过点击思维导图的各个分支,学生可以直观地看到抗日战争的各个方面,从而加深对历史事件的理解。

(三)开展跨学科教学

初中历史教师在渗透中国革命史的过程中,需要引进多元学科内容。具体来说,革命史与德育教育具有密切关联,而德育教育是每一位教师所需要开展的一项教学活动,教师可尝试依托德育教育,将革命史与多元学科知识巧妙关联,以此带动学生进行深入学习。其中,教师可以挑选一些具有跨学科性质的主题,如革命时期的政治、经济与社会变革;革命时期的科技发展、文化创新。基于多个主题,带动学生从多个角度研学革命发展的进程。在确定主题之后,需整合不同学科知识,形成跨学科的教学内容。为了高效实施跨学科教学活动,教师还需要设计一系列的研学项目,如小组探讨、实践考察,引导学生将学习内容汇聚整理在一起,展示学习过程。跨学科教学还需要采取多种方法和形式,以适应不同学科特点和学生学习需求,可采用讲授法、探讨法和案例分析法,结合多媒体手段,增强教学效果。但是,在开展跨学科教学期间,需保持不同学科之间的平衡,避免过于偏向某一学科而忽视其他学科内容。同时,也应当基于学生学习需求和能力特征,对其进行合理分组,提供个别化指导。教师将革命史与政治学、经济学、社会学等多个学科的知识相结合,以“革命时期的政治、经济与社会变革”为主题,设计了一系列跨学科教学活动。

第一,挑选跨学科性质的主题。教师选择了“革命时期的政治、经济与社会变革”作为跨学科教学的主题,这一主题既涵盖了革命史的核心内容,又能够自然地引出政治学、经济学、社会学等多个学科的知识。在整合学科知识时,教师从革命史中选取了辛亥革命、土地革命、抗日战争等重要事件,结合政治学中的政治制度变迁、经济学中的土地改革与经济发展、社会学中的社会阶层变化与民众动员等知识点,形成了跨学科的教学内容。例如,在讲述辛亥革命时,不仅分析其对政治制度的影响,还探讨其对农村经济、城市社会结构以及民众思想观念的变革作用。

第二,设计研学项目。为了高效实施跨学科教学活动,教师设计了“革命时期的社会变迁”小组探讨项目和“革命遗址实地考察”实践考察项目。在小组探讨中,学生被分为不同小组,分别研究革命时期不同领域的变革,如政治制度、经济政策、社会结构等,并准备小组报告进行展示。在实践考察中,学生前往当地革命遗址,通过实地考察和采访,了解革命时期的历史背景和具体变革情况。

(四)开展仿真虚拟教学

为了激发学生探索中国革命史的兴趣,教师可以引进仿真虚拟技术,给予学生深刻的学习体验。该技术主要是依托虚拟环境,模拟历史事件或场景,指导学生进行体验式学习。该项教学活动可模拟出逼真的历史事件和场景,使学生仿佛置身于历史之中,增强其学习沉浸感和参与度。为此,教师需选取具备代表性、典型性和教育意义的革命历史事件和场景,利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,对其进行还原,模拟真实场景氛围,包含人物、服饰、建筑、道具细节;同步加入声音、光影等效果,增强环境真实感和沉浸感。在虚拟环境中还应当引进互动和操作环节,如角色扮演、任务挑战,引领学生深入了解历史的发展过程和影响。虽然虚拟教学具备诸多优势,教师也应当将其与实体教学巧妙结合,实现虚实互动、理实结合,带动学生在关键节点,利用VR/AR技术,获取直观的学习体验。后续,虚拟系统还具备反思回顾的功能,指导学生还原自身的学习探索过程,评估自身在学习期间的不足之处,并加以改进和优化。因此,教师可以在中国革命史教学期间引进仿真虚拟教学模式,还原真实场景,增强学生的学习体验。教师选取“红军长征”这一具有代表性、典型性和教育意义的革命历史事件,开展体验式学习活动。

“红军长征”是中国革命史上的重要事件,它不仅是中国*产党历史上的伟大壮举,也是世界军事史上的奇迹。这一事件充满了艰苦卓绝的斗争和感人至深的故事,非常适合作为仿真虚拟教学的主题。教师利用VR和AR技术,还原了红军长征途中的多个重要场景,如飞夺泸定桥、过草地、翻雪山等。在虚拟环境中,学生可以看到逼真的历史场景,包括人物、服饰、建筑和道具细节,甚至能够听到枪声、炮声、风声等声音效果,以及感受到光影的变化,从而增强学习的沉浸感和参与度。在虚拟环境中,教师设计了多个互动和操作环节。例如,学生可以扮演红军战士,参与飞夺泸定桥的模拟战斗,体验红军战士的英勇和牺牲精神;或者可以模拟过草地的艰难过程,了解红军在长征途中面临的种种困难和挑战。这些互动和操作环节不仅增加了学习的趣味性,也帮助学生更深入地了解了历史的发展过程和影响。

总之,初中历史教师需完善中国革命史教学,引进多个教学主题,结合多个任务群,带动学生进行深层次学习探究,给予其良好的指导和帮助,提高教学品质和效率。

参考文献:

[1]贾海燕.初高中历史教学衔接的实践研究—以《辛亥革命》的教学内容为例[J].历史教学(上半月刊),2014(3):38-43.

[2]韩凤波.新课程下的初中历史教学[J].现代教育科学(中学教师),2011(2):59.