新文科建设背景下旅游管理专业联动思政育人机制探索论文

2023-05-18 13:47:22 来源: 作者:xieshijia

摘要: 文章首先分析了专业建设联动课程思政与新文科建设的意义,然后论述了专业建设中课程思政与新文科建设要解决的问题,最后提出了新文科建设背景下旅游管理专业联动思政育人机制的构建策略。

摘要:文章首先分析了专业建设联动课程思政与新文科建设的意义,然后论述了专业建设中课程思政与新文科建设要解决的问题,最后提出了新文科建设背景下旅游管理专业联动思政育人机制的构建策略。

关键词:新文科建设;旅游管理专业;思政育人

近年来,教育学界兴起了以现代教育技术推进教育高质量发展的路径研究,教学改革与实践项目也较多集中于新技术和新理念的引入这一方面,以尝试实现教育高质量发展。新理念、新技术、新实践在推动教育高质量高水平发展方面,属于主要推动形式和主要改革内容。尽管新理念、新技术和新实践是推动教育教学高质量发展的原因之一,但是教育教学发展改革创新的根本原因在于制度创新。以往一部分教学改革建设往往存在以下问题:过于偏重实践,轻理论;过于偏重教学管理与教学方法改进或具体机制构建,而忽视了从顶层机制到具体执行操作机制设计;还有小部分教改项目存在惯性思维与路径依赖。这些未做到“整体性设计与系统化细节兼具”的教学改革设计,较少重点关注内涵式发展与办学特色彰显。对此,本文基于西部地区地方院校旅游管理专业建设,并尝试依托旅游国家级一流专业建设与特色专业设置,联动课程思政与新文科建设进行教学改革。

一、专业建设联动课程思政与新文科建设的意义

课程思政与新文科建设是新形势下专业建设的重要内容。在一流专业建设背景下,全面推进课程思政协同育人体系的构建需要将高校思想政治教育与专业课程不断渗透与融合,提高课程思政实效,同时促进一流专业建设[1]。课程思政实施隐性思想政治教育,旨在实现知识教育与思想教育的结合[2],促进“大思政”育人格局的构建,进而形成更为强大的育人合力[3]。贺州学院旅游与体育健康学院(以下简称“学院”)思政铸魂育人鹅合机制的核心是“引领联动”,即充分发挥党组织领导下的院长负责制作用,统筹院级优势教学软硬件资源,整合各专业相对优势的建设力量,并且通过找准和打通课程思政与专业思政、国家级一流专业与特色专业建设、新文科建设的共有建设内容,创新一种地方院校教学提质增效的可能方法,这有利于构造核心建设优势与核心建设示范先行项目,有利于降低整个教学改革项目建设成本,还有利于提高有限教学资源的利用效果,提高教学质量。

二、专业建设中课程思政与新文科建设要解决的问题

(一)解决以服务地方促高质量发展的路径问题

要以服务地方经济社会发展为中心,同步推进教学水平高质量发展与人才培养高质量发展教学体系的构建。在教学模式上,应改变以往的课堂形式,创新以服务地方为主的项目式教学形式,促进新文科教育理念的践行,这样既有利于解决教学改革过程中的资源问题,也有利于解决学生的实践实训和实习就业问题,更能促进地方经济社会的发展。

(二)解决地方高校办学特色的彰显问题

地方高校办学特色往往模糊不清,对此,通过精准地提炼特色,能够进一步彰显其特色,而彰显特色反过来又可促进地方高校更深层次地进行特色提炼。对此,地方高校应构建“立德铸魂”与“树人育人”的关键性制度衔接。即在“引领联动”铸魂机制和“鹅合创新”育人机制的基础上,进一步提炼教学改革发展的办学特色,这样能进一步理顺前述的铸魂机制和育人机制。

(三)解决大学科群建设与专业融合的路径问题

高校要充分利用大学科群融合与专业融合进行复合型人才培养,通过一课多师的方式,以及跨越学科的不同视角和学科思维,提升不同学科知识交叉与综合应用的可能性,整合服务大旅游、大健康、大体育产业的综合应用知识体系。

三、新文科建设背景下旅游管理专业联动思政育人机制的构建策略

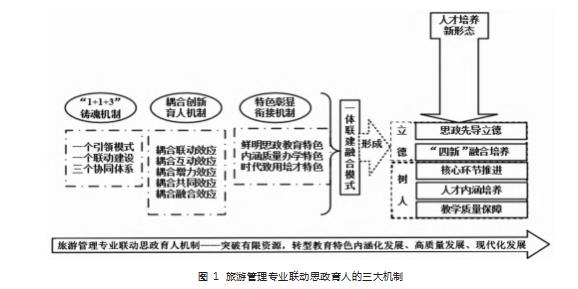

本研究以西部地区专业发展为导向,构建了新文科下旅游管理专业联动思政育人的三大机制,如图1所示,围绕旅游国家一流专业和国家特色专业建设,通过学院范围内的“一体联动融合建设”模式,形成了人才培养新形态,改变了过去在有限人员和资源条件下的分割建设,有助于构建“具有明显学科交叉融合倾向的专业体系”[4]。以学院的特色和亮点资源为突破,优先建立起自身的独特优势,并将其上升到新文科建设的核心建设工作;以重视已有建设基础和教师能力差异,集中相对优势力量,先易后难,推广、促进新文科建设,进而形成新的时代人才培养新形态。

(一)旅游管理专业建设引领联动的“1+1+3”铸魂育人机制

1.一个“引领模式”。即包括资源优化、合力凝聚、模范带动、担当攻坚、师资提升五个引领的“党建引领”改革建设模式。

“党建引领”改革建设模式要抓住旅游国家一流专业、特色专业建设和新文科建设的共有特点—思政教育在高校教育的重要地位。当前,最新的国家一流专业和特色专业申报、建设和验收已纳入课程思政指标。随着专业建设的深入发展和课程思政的进一步深化,专业思政将是未来建设的重点。同时,在新文科建设中,德育也是首要内容。基础的理论研究认为,新文科建设可以打破专业局限,无论是促进知识学习与技能培养的各类文科内部融合,还是促进文理科目的交叉融合,其实质都是一种多专业、多学科的复合型人才培养,目的是应对未来可能出现的更复杂的现实问题。“德育为先,多育并重”的现代教育科学观念从侧面说明,德育是融通所有人才培养和不同学科教育的复合培养教育。因此,德育,尤其是思政教育,是通融所有学科和不同专业的最大联系点。这也符合课程思政与专业思政之本义,即在知识技能传授的同时,完成思想政治教育,以培养德才兼备的合格人才。

“党建引领”改革建设模式以思政教育为重点突破口,要做好在资源优化、合力凝聚、模范带动、担当攻坚、师资提升五个方面的“党建引领作用”。首先,通过调配组合学院现有优势资源、适当集中资源倾斜、由点带面引导全学院开展专业思政建设;其次,创建由“教育管理者—专任教师—学工教师—优秀党员学生”组成的专业思政建设共同体,凝聚建设合力;再次,通过“三会一课”加强与专业思政建设相关的院系主题党建活动力度,发挥党员先锋模范带动作用与担当攻坚作用;最后,通过政治教育与学院内部教师培训活动,实行思政育人者先接受思政教育的制度,进一步提高课程思政建设水平,打造示范课堂和院级课程思政名师。

2.一个“联动建设”。联动建设的核心是充分利用三个联动,建立互联互建机制,即党建联动一流特色专业建设、党建联动课程与专业思政建设、党建联动新文科质量建设。学院要以党建引领为突破,抓住旅游管理建设国家级一流本科专业、国家特色专业、广西硕士点培育建设专业的重大发展机遇,以专业建设联动专业思政,融合本校现有六个专业的“共有管理特质”,在分析这六个专业管理类课程的课程思政教学现状基础上设计教学改革内容,坚持社会主义办学方向,落实教育根本任务。以学科专业建设促进专业思政,可破解课程思政建设瓶颈。具体来说,要立足专业建设发展高度,充分发挥新文科教育的价值引领作用[5],以六个专业的“共有管理特质”为主线,加强思政德育内容与专业管理特质联系,促进学科融合,推动专业思政建设;改革管理类课程课堂教学内容、模式和教学方法,提高教学质量,进一步完善和深化原有课程思政实践教学;构建专业思政深化课程思政德育协同、道德品质塑造与知识技能培养的专业建设联动铸魂机制。

学院应以“党建引领”为突破,抓住新文科理念本质,探索党建引领专业思政建设耦合新文科建设机制。即通过促进现有资源整合优化;凝聚党政部门联合力量;建立“专业思政建设共同体”,铸牢高校意识形态重要阵地;发挥基层党建引领作用,突出先锋模范带动作用和担当攻坚作用;加快师资引进和培训,着力提升专任教师思政教学能力,形成“党建引领”专业思政一体化建设模式。

3.三个“协同体系”。专业思政和课程思政都是落实立德树人根本任务的重要途径,且课程思政推进到一定阶段,需要专业思政的引导,以统一协调统筹所有专业课的课程思政建设[6]。教育是一个整体的系统工程,人才培养目标修订、思政元素设计、培养环节改革看似是相对独立的,但其实质是高度紧密联系的。为此,“培养目标、思政元素、培养环节”应做到三位一体、紧密协同。德育是连接各个人才培养模块的中间媒介,也是所有教育工作的重要主线。要想实现现有培养目标与思政育人的融合,应根据学院旅游管理、酒店管理、公共事业管理、社会体育指导与管理、体育教育、运动康复六个专业的管理共性,确定立“社会主义道德、学术道德、职业道德”,树“社会主义建设者接班人、管理学人、职业管理者”的培养目标;挖掘六个专业管理共性思政元素,建成“政治认同、制度自信、科学素养、服务精神”的专业思政元素体系;创新“入学教育、课堂教学、实践实训、第二课堂”培养环节,形成专业思政人才培养体系。

在知识和技能传授方面,要紧扣国家级一流专业和特色专业的高标准,不断寻找可能实践新文科教育理念的教育教学细节,进行探索建设;要根据新发展形势、未来趋势和时代主流大势,构造并设立人才培养目标的综合知识与复合技能体系;重视以共同的思政元素为连接点,引导更多学科和专业加入课程思政与专业思政案例建设,使学生在学习主修专业时,获取更多其他专业的相关知识与技能;要重新思考人才培养环节对培养目标产生的影响,并进一步开展教学改革,特别是要尽可能地融合不同学科和专业之间的综合型、复合型教学方法,紧抓具体教学改革实践项目开发。

(二)旅游管理专业建设联动课程思政的耦合创新育人机制

耦合创新育人机制尝试以课程思政与专业思政的思政教育耦合新文科的建设理念,建设旅游高水平国家一流本科专业与国家特色专业,促进新型应用型人才培养新形态的形成。立足于培养新型高质量人才的教学目标,着眼于对人才培养环节与模式的改革创新,聚焦“三个联动”的专业建设,提出了耦合创新育人机制的五种耦合效应。五种耦合效应是创新人才培养模式与机制,促成人才培养新形态形成的一种可能创新探索。

1.耦合联动效应。耦合联动效应即人才培养环节的国家一流专业与特色专业建设、思政教育建设、新文科建设三者的广泛联动现象。首先,在入学教育环节,要根据教育对象的零起点和新特点实际情况,在融入思政的同时,推进职业理想教育、学术道德教育,还需要介绍其主修专业及学院内部融入新文科建设的专业,以及宣讲高质量高水平的地方应用服务事例,从而让大学新生明晰一流专业建设的高标准和高水平,以及特色专业建设的服务地方特色。其次,在课堂教学环节,首要任务是课程思政的深化建设与专业思政体系化拔高建设,对此,应采用现代化教学技术与教学方法,提高课堂教学质量。再次,在实践实训环节,应突出学院服务地方经济社会的特色与优势,通过打造创新实践实训教育示范,引领和推动院级“三大建设”的相关训练项目。即要集中精力,以旅游管理实践实训基地为基础,打造黄姚精品实践实训示范教学项目。最后,在第二课堂环节,将思政教育融入校园活动,创建社会主义校园文化;以创新创业大赛和其他职业比赛为轴心,提升学生创新能力和职业技能,加强应用知识与应用技能培养。

2.耦合互动效应。耦合互动效应主要集中在师生新教学互动共同体的形成方面。一方面,课程思政与专业思政要求教书育人者先接受思政教育,为学生做好道德榜样,并在日常行为表现、与学生交往中以师德带动和促进生德,同时在专业课程与专业建设中融入思政教育更是对专业教师的思政能力提出了更高的要求;另一方面,教师作为新文科建设者,在课堂教学与课程建设的主阵地上,需要不断学习,拓宽知识面,并完成自身所掌握的多学科、跨学科和不同专业的知识与技能之融通,如此才足以撑起教学主阵地的教学改革建设。在新文科和新思政教育的背景下,构建新型的大旅游教学互动共同体,同样是“三联建设”的必须内容,要对其加以重视。因此,耦合互动效应本质上产生于道德与知识技能共同传播、相互促进的过程。

3.耦合增力效应。耦合增力效应产生于“三联建设”的共有内容与建设效果,可总结为“立德树人的质量增力”。立德树人高质量增力的前提是先形成合力,并在不断巩固合力的基础上,优化结构,充分利用量变的积累和结构调整的质变可能,共同促成“三联建设”思政教育发生质变,从而使其进一步由合力质变成增力。即以思政教育为主线、以课程思政为重点、以专业思政为扩展,形成覆盖人才培养所有环节的全面思政大局。课程思政与专业思政作为专门的思政融入教育能耦合新文科建设中的思政教育,从而产生合力。通过全面思政、全程思政、全方位思政教育,建立立体化的思政教育,从而促使思政教育合力质变为思政教育增力,使当前仅限于课程思政的思政教育发生更深刻的转变,并从根本上贯彻落实党和国家的教育政策,保证社会主义办学方向。

4.耦合共同效应。耦合共同效应产生于大学科群一体建设,即大旅游、大健康、大体育学科群之间的进一步融合发展及共同建设。由于学院成立的宗旨和办学定位率先确定为“立足于服务贺州市经济社会建设”的核心定位,故大旅游、大健康、大体育在贺州市的相关产业已有一定程度的发展,特别是旅游产业已经形成地方经济发展与学科发展相对同步的局面。随着贺州市全域旅游的推进,黄姚古镇旅游景点发展迅猛,同时旅游管理专业创新联动的共同效应的本质和精髓在于融合,故初步设计了以旅游学科群建设融合体育与健康大学科群。即以健康和康养旅游、体育赛事旅游、数智旅游的大旅游学科群一体建设,进一步提升教学改革与人才培养质量;以大旅游学科群反哺大健康、大体育学科群建设,带动其他学科群的高质量高水平教学建设,从而形成整个学院的高质量人才培养体系。

5.耦合融合效应。耦合融合效应关键在于专业融合的细节化和实质化,即相关联专业之间在课程、教材、师资三个方面的融合。专业跨度大、专业类型多、专业度关联不高的问题一直困扰着学院的发展。一般认为,旅游、体育、健康三类专业之间“风马牛不相及”。然而“文科和理科共同构成了人类知识总体”[7],为专业融合提供了可能。酒店管理与旅游管理的关联性极高,同属经管类专业,且旅游公共服务与酒店经营市场秩序也属公共事业管理的范畴,同时运动康复、社会体育指导与管理、体育教育三个体育类专业也属于公共事业管理领域。对此,在服务贺州经济社会发展上,依照新文科建设要求,打通文科内部专业的通融性、服务贺州市经济社会发展和学科之间的深层次联系,推动各个专业之间课程、教材和师资三个方面的融合是进一步促进专业融合的法宝。

(三)旅游管理专业探索服务地方办学的特色彰显衔接机制

在引领联动铸魂机制和耦合创新育人机制的基础上,以二级学院为单位,进一步提炼教学改革特色,能进一步理顺前述的铸魂机制和育人机制。因此,提炼特色、彰显特色是“立德铸魂”与“树人育人”的关键性制度衔接。特色提炼源于学院发展历史、现实发展状况、教学改革将要实现的目标状态,是一个不断递进发展的历史过程。此外,精准地提炼特色能够进一步彰显特色。学院办学特色彰显于本市、本自治区,乃至全国及世界范围,是高水平办学和高质量发展的重要标志。

学院应以大旅游专业群为主体开展鲜明的思政教育。基于新文科教育教学新理念的教学改革建设目标是应对未来高度分工弊端的融通教育,解决现代化建设中的复杂困难问题的新型应用型人才培养教育。在此基础上,归纳学院在本次教学改革中形成的新型人才培养的新形态效果,可得出本学院的时代致用培才特色。在新时代、新阶段、新改革、新措施、新建设的教学工作与人才培养的高质量发展的基础上,重新进行总结,发现以特色办学建设国家一流特色专业和以高质量办学标准建设国家一流专业,可使本学院办学发展走上特色发展与质量发展之路,即内涵质量办学特色。

(四)形成“新思政、新文科、新特色”的新型复合人才培养新形态

学院通过引领联动和耦合创新,聚焦人才培养,加强不同学科间的互通、互融、互助,可打破传统学科的知识壁垒[8],促成人才培养之新形态。

第一,思政先导立德新形态。在德育方面,人才培养新形态表现为思政教育在三个方面的融入。课程融入是最基础、最核心的融入,即课程思政。专业融入是根据专业特点的个性化思政教育融入,目的是增强与专业人才相关道德品质的塑造。培养融入是贯穿整个人才培养过程,强调环环相扣,着重整体覆盖。思政教育先导,是指在所有教育开展之时,以价值引领导入知识与技能教学。

第二,“四新”融合培养新形态。新文科建设已经成为中国教育界向前发展的一个重要方向与推动力[9]。新文科、新理科、新农科、新医科,这“四新”建设要以“大”“新”“融”“通”“特”等作为形态构建特征[10],突破自身学科局限。一方面,在学科内不同专业融合培养人才;另一方面,要跨越学科,促进不同学科交叉。就新文科建设而言,新文科融合建设包括“文+文”“文+农”“文+理”和“文+医”四种可能的建设发展模式。这也是未来教学改革需要进一步探索的问题。

第三,核心环节推进新形态。通过新文科建设,在人才培养的全过程应尽可能地开展各类新型教学与实践,进而形成新的人才培养体系。依据学院的发展历史与现状,不同地方、不同层次、不同学院的做法可能各不相同。然而从根本上来说,教学质量与人才培养质量可从本质上区别核心人才培养环节表现出来的新形态与原有形态。

第四,人才内涵培养新形态。人才内涵培养新形态就是办学特色、专业特色与人才特色三者的综合形态。学校通过哪种独特的方法实现人才培养?学校所培养的人才具有何种专业特色?人才自身又有什么样的道德、知识与技能结构?在解决实际应用问题和新问题时,人才能够多大程度地解决这些问题?这些问题的回答过程及最终答案,就是一个学院创建、总结、提炼特色的动态过程。

第五,教学质量保障新形态。教学质量保障工作开展的前提是收集相关教学反馈信息,并通过科学的评估方法进行教学评估,同时对所培养的人才进行人才评价。在教学效果评估、人才培养质量评估两大检验工作完成的前提下,才能有的放矢地找到教学中存在的问题,进而制定相应的解决办法和改进措施。

四、结语

旅游管理专业联动思政育人的三大机制充分发挥党组织领导下的院长负责制作用,统筹院级优势教学软硬件资源,整合各专业相对优势的建设力量,推进课程思政与专业思政、国家级一流专业与特色专业建设、新时代新文科建设的“一体化”联动建设。依托学院旅游管理专业的国家一流专业和国家特色专业建设,探索和完善西部地区地方院校旅游大专业群的专业发展、专业融合、新文科、新思政等方面的建设机制,可以促进西部地区地方院校高等教育的高质量发展。

参考文献:

[1]张婷婷,王榆.一流专业建设背景下“课程思政”协同育人体系的构建[J].科学咨询(教育科研),2020(12):30-31.

[2]赵海月.“大思政”育人为本意涵研究:以管理学门类“课程思政”的建构为例[J].中国青年社会科学,2021,40(2):47-53.

[3]徐晓明.构建“大思政”育人格局[N].中国教育报,2019-10-14(2).

[4]欧吉祥.英国伦敦大学学院教育学学科建设及其对我国新文科建设的启示[J].世界教育信息,2022,35(5):52-58.

[5]张俭民,易諝璇.新文科建设的战略意义、理论内涵与建设路径[J].湖南科技学院学报,2022,43(1):74-76.

[6]尹夏楠,孙妍玲.专业思政与课程思政一体化建设的探索与实践[J].山西财经大学学报,2022,44(S1):127-129.

[7]刘振天.文科知识生产的本土逻辑及高校新文科建设的路径[J].中国高教研究,2021(11):7-14.

[8]曹顺庆,倪逸之.广义变异学视域下的新文科建设探索[J].新文科教育研究,2022(1):110-123,144.

[9]周星,陆希.新文科建设与设计学科关联的思考[J].丝绸,2022,59(3):85-91.

[10]刘伟.新文科建设背景下地方高校教学质量管理提升策略[J].宿州学院学报,2022,37(4):81-84.