新课标背景下小学数学生活化教学的应用创新论文

2025-11-18 15:53:07 来源: 作者:xuling

摘要:生活化教学将数学知识与现实生活紧密结合,能激发学生的数学探究兴趣,提升其学习效果。在新课标背景下,教师应积极探索生活化教学的合理运用,打造生动有趣的数学课堂。

摘要:生活化教学将数学知识与现实生活紧密结合,能激发学生的数学探究兴趣,提升其学习效果。在新课标背景下,教师应积极探索生活化教学的合理运用,打造生动有趣的数学课堂。文章指出,生活化教学具有优化课堂教学方法、提升数学应用价值、发展学生核心素养的意义,倡导教师遵循真实性、趣味性、实践性原则,优化生活化教学的应用,并提出了创设生活情境、增加生活素材、贯穿生活问题、组织生活实践、设计生活作业等五项生活化教学的应用策略,旨在打造高质量的小学数学课堂。

关键词:小学数学;新课标;生活化教学

随着新课标的落地,小学数学教学面临着新的挑战与机遇。在传统教学模式下,数学知识与生活实际存在一定程度的脱节,学生的学习兴趣与应用能力发展受限。作为衔接数学课堂与现实生活的重要纽带,生活化教学已成为破解当前小学数学教学难题的重要举措。

一、生活化教学应用于小学数学课堂的意义

(一)优化课堂教学方法

在传统的数学课堂上,大部分教师往往运用单一的讲授式教学向学生讲解数学概念、运算法则及计算方法,这导致多数学生对数学知识的理解认知处于浅表层面。而生活化教学能优化数学课堂教学方法,丰富学生的学习体验。在生活化教学中,教师会引入丰富的生活内容与经验,综合调动学生的感官系统,引导学生以观察、数数、测量、比较、合作讨论等多种方式进行概念理解与运算,探索运用数学知识解决实际问题的方法,降低学生的认知难度,促进课堂教学由单一讲授向多元引导转变。

(二)提升数学应用价值

传统的数学课堂主要以教材为依据,容易导致学生陷入“学而无用”的困境。生活化教学则能将现实生活问题引入数学课堂,引导学生探索利用数学知识解决实际问题的方法,提升数学课程的应用价值。在生活化教学中,教师会抓住数学课堂的主要知识点,引入与之相匹配的生活素材,使学生在直观的生活现象中提炼抽象的数学概念和规律,深入理解数学知识[1]。教师应提出与数学课堂相关的生活问题,启发学生从数学视角探索解决生活问题的方法,提升数学课程的应用价值。

(三)发展学生核心素养

生活化教学能改变学生数学学科核心素养发展缓慢的现状,为学生核心素养的发展创造有利条件。在生活化教学中,教师重点引导学生依据所学数学知识观察与感知生活现象,以直观的体验内化数量关系、几何图形与空间关系。教师会引导学生自主发现生活中的问题,利用数学知识分析并有效解决问题,使学生在解决生活问题的过程中学会用数学思维思考现实世界。

二、新课标背景下小学数学生活化教学的应用原则

(一)真实性原则

生活化教学的核心在于建立数学知识与现实世界的真实联系。在新课标背景下,小学数学生活化教学的真实性原则要求教学内容应紧密贴合学生的真实生活,让学生在真实的生活现象及场景中真切感受数学的实用价值。教师应从学生的日常生活、校园活动等方面发掘相关数学素材,将数学知识与真实生活事件有机融合,使学生在熟悉的环境中认识到数学与现实生活的紧密联系,增强学生对数学知识的认同感,激发学生的学习动机,同时培养学生运用数学知识解决实际问题的能力,使学生学会用数学眼光观察生活,真正理解数学的本质与意义[2]。

(二)趣味性原则

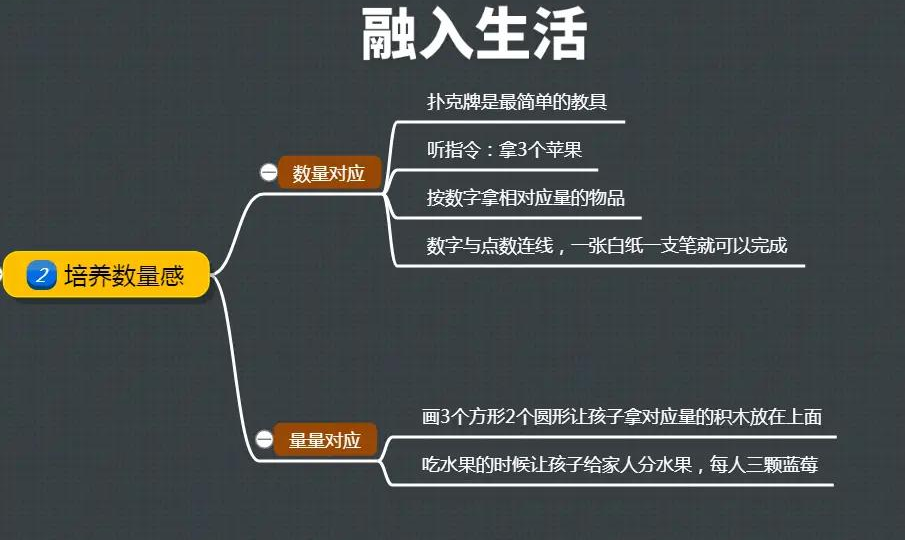

小学生好奇心旺盛,有趣的教学内容和形式能有效激发他们的学习兴趣与积极性。在生活化教学中,教师应从学生的认知特点出发,遵循趣味性原则构建生活化的数学课堂。教师可选择学生感兴趣的生活化主题,如“生活中的数字”“摘水果”“搭积木”等,将枯燥的数学知识融入生活内容,增加学习活动的趣味性,营造轻松的学习氛围,缓解数学学习带来的压力,让学生在愉快的生活化学习体验中掌握数学知识,提升学习效果,助力学生养成积极的学习态度与自主学习习惯。

(三)实践性原则

新课标背景下的生活化教学中,教师应遵循实践性原则,引导学生通过动手操作和亲身参与,加深对数学知识的理解,并实现灵活应用,从而提升实践应用能力。在生活化教学中,教师应将与数学相关的生活问题引入数学课堂,组织学生观察、触摸和测量生活实物,运用计算解决生活实际问题,引导学生亲身体验运用数学知识解决现实问题的过程,综合锻炼学生的创新思维能力、实践操作能力以及团队合作能力,使学生将数学课堂的理论知识与技能转化为自身内在能力,促进学生综合素养的全面发展。

三、新课标背景下小学数学生活化教学的具体应用策略

(一)创设生活情境,导入课程内容

浓厚的学习兴趣是学生学好数学的重要前提。新课标背景下,教师可创设生活化的课堂情境,将新的数学知识置于真实的生活场景中,以学生熟悉的事物为切入点,导入新的课程内容,引导学生主动参与数学问题的探究,为提升课堂教学质量奠定良好基础[3]。

以北师大版数学一年级(上册)“走进美丽乡村”为例,该内容要求学生初步认识数字1~10。课堂开始环节,教师利用多媒体设备为学生播放一段展现农家小院场景的视频,营造充满生活气息的课堂氛围。然后,教师定格农家小院的画面,画面中有5只小鸡在觅食,3只鸭子在踱步,4只兔子在吃草,院子里还竖着2根晾衣竿,上面挂着6件衣服。围绕这个画面,教师提出问题:“小朋友们,仔细看看这个农家小院,里面藏着好多数学小秘密哦!数一数,看看能发现什么?”在教师的引导下,学生开始兴致勃勃地数自己喜欢的动物或事物。通过创设生活化的情境,教师将学生带入真实的生活场景中,借助有趣的生活画面帮助学生认识了1~10的数字,培养了学生的数感,并使学生深刻认识到了数字在现实生活中的应用。

(二)增加生活素材,丰富教学内容

当前小学数学教材内容在一定程度上很难满足学生的学习需求。教师需根据学生的认知特点适当拓展课堂容量,丰富教学内容。在新课标背景下,教师可围绕课堂主要知识点,补充相关的生活素材,建立数学课程与现实生活的联系,拉近学生与数学课堂的距离,引导学生对所增加的生活素材进行观察、分析、对比、归纳等一系列探索活动,使学生在丰富的教学内容中深刻理解数学概念,掌握多样化的运算方法,提升对数学问题的探究能力。

以北师大版数学一年级(上册)“快乐的午餐”为例,为提升课堂学习效果,教师提前准备了几个午餐盒,里面装有不同的食物,如1个苹果、2个鸡蛋、3块饼干、4颗葡萄、5根胡萝卜条等。教师让学生观察午餐盒里的食物并数出每种食物的数量,接着引导学生自主提问,并邀请学生上台进行一一对应,直观感受食物数量的多少。比如,某学生提问:“葡萄和胡萝卜条哪个多?”教师邀请一名学生上台将葡萄和胡萝卜条——对应排列,发现胡萝卜条的数量比葡萄多1。多次提问结束后,教师可拓展至家庭餐具数量的对比,要求学生两两合作,各自说出家中筷子、杯子、叉子等餐具的数量并进行比较,让学生重复练习“谁比谁多”“谁比谁少”“谁和谁同样多”。通过增加生活素材,学生能在丰富的课堂内容支持下深刻理解“一样多”“多”“少”的概念,真切感受数学知识在生活中的重要应用价值。

(三)贯穿生活问题,搭建课程框架

新课标背景下,教师应重视学生的思维能力训练,以问题链搭建课程框架,逐步引导学生透过课程现象挖掘数学本质,掌握运用数学知识解决实际问题的方法。在生活化教学中,教师要整合课程内容,引入数学知识,并将数学知识转化为可操作的生活问题,然后设计贯穿整个课堂教学的生活化问题链,搭建系统化的课程学习框架,逐步引导学生的思路,强化学生主动思考的意识,培养学生运用数学思维思考现实世界的能力[4]。

以北师大版数学一年级(上册)“整理房间”为例,教师先展示两张图片,一张为超市整齐的货架,一张为物品凌乱的卧室。教师提出问题:“在这两张图片分别呈现的场景中,哪个找物品更方便?”学生大多会回答超市,教师接着提问:“为什么那么大的超市反而比小小的房间更容易找到东西?”以此引出分类的概念,组织学生对分类的作用进行深入思考。在探索分类方法的过程中,教师运用电子白板展示一个虚拟的空房间,同时在房间轮廓外呈现房间中所需摆放的物品,并提出问题:“假设这是你的房间,你会怎样收纳和摆放这些物品呢?”然后,教师邀请学生上台以人机互动的方式展示不同的分类摆放方法。教师以该问题引导学生探索不同的分类标准,掌握具体的分类方法。教师以整理房间的问题链为线索,搭建起课程框架,让学生在实践中掌握数学分类知识,强化学生的分类意识。

(四)组织生活实践,强化知识应用

新课标倡导教师应增加实践教学活动,为学生提供实践操作的机会,促使学生将课堂所学的数学知识应用于现实生活[5]。在生活化教学中,教师应组织生活化的实践活动,让学生在真实的场景中观察、操作、反复思考,引导学生“做中学”,增强数学课堂的实用价值。

以北师大版数学一年级(上册)“介绍我的教室”为例,该课程要求学生能够运用上、下、左、右、前、后等方位词具体介绍自己的教室。课堂上,教师可组织一场“校园开放日”综合实践学习活动,安排学生以小组合作的方式共同组织语言,以清晰的思路、准确的语言向家长介绍教室。准备活动结束后,教师邀请各小组上台展示学习成果,教师与其他学生则扮演家长的角色。比如,某小组介绍道:“我们教室里有5排桌椅,每排有6张桌子和6把椅子,教室前面有1块黑板,后面有1块板报,左右两边各有2扇窗户……”教师与其他学生可提问,如“你坐在教室的第几排第几列”“你前面第二个学生是谁”“第三排右数第三列座位上的学生是谁”等。展示组需一一回答“家长”提出的问题。通过这样的生活实践活动,学生不仅巩固了数数、方位等数学知识,还学会了用数学知识描述生活场景,提高了对知识的应用能力。

(五)设计生活作业,巩固课堂知识

作业是小学数学课堂的重要组成部分,也是巩固和拓展课堂知识的有效途径。教师应践行生活教育理念,具体分析数学课程内容的特点,在符合学生认知水平的基础上设计生活化的课堂作业,引导学生将课堂所学知识延伸至现实生活中,使学生在解决问题的过程中深度内化数学知识与技能,健全个性化的认知体系,提升数学思维能力。

以北师大版数学一年级(上册)“认识图形”为例,该课程要求学生初步了解长方体、正方体、圆柱和球等立体图形的特点。为了巩固课堂知识,帮助学生深入理解立体图形的特点及应用,教师布置了生活化的作业内容,要求学生在家中寻找长方体、正方体、圆柱和球体的物品并进行记录。例如,学生通过观察发现自家的茶几有6个面,每个面都是长方形,相对的面大小一样,是一个长方体;易拉罐上下两个底面是完全相同的圆形,侧面是一个曲面,属于圆柱体;而首饰盒子的六个面是完全相同的正方形,它是正方体。下一次课堂上,教师组织学生分享各自的观察成果,通过描述生活实物,进一步巩固课堂知识,帮助学生夯实数学基础。这种生活化的作业内容,既能提升学生的学习效果,又能促进学生数学学科核心素养的发展,助力数学课堂教学质量的提升。

四、结束语

总之,在新课标背景下,教师应重视生活化教学的应用,打造生活化的数学课堂,将数学知识置于真实生动的生活场景中,培养学生对数学的探究兴趣,调动学生主动参与课堂问题探究的积极性,提升学生对数学知识的理解与应用,最大限度地发挥数学课堂的育人功能。

参考文献

[1]唐宝芬.新课标背景下的小学数学生活化教学探索[J].读写算,2025(6):82-84.

[2]王军生.“新课标”背景下的小学数学生活化教学[J].江西教育,2024(47):64-65.

[3]李莹洁.新课标背景下生活化教学在小学数学课堂中的实践应用[J].数学大世界,2024(10):47-49.

[4]刘法强.新课标理念下小学数学生活化教学策略研究[J].吉林教育,2024(30):66-68.

[5]刘庆金.用生活的诗意,滋润语文的沃土:新课标背景下小学语文生活化教学路径探究[J].求知导刊,2024(17):62-64.