综合实践活动课程中信息技术的应用策略分析论文

2025-11-14 10:53:38 来源: 作者:xuling

摘要:文章先简单分析了综合实践活动课程的基本特点,然后结合实践经验对信息技术在综合实践活动课程中的应用策略进行了分析,希望能为相关教师提供教学参考。

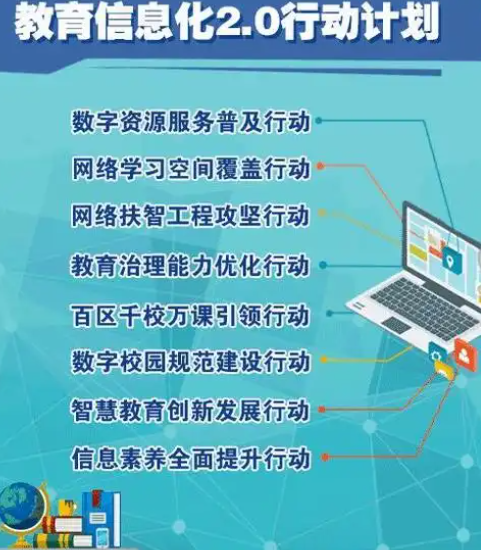

摘要:教育信息化是当前教育改革的重要趋势及方向,尤其是教育信息化2.0时代的到来,给教育领域带来了新的机遇和挑战。综合实践活动是国家及学校开展的一门新兴必修课,它不同于传统的文化课程,具有很强的综合性、实践性、自主性,强调教学要与生产劳动、社会实践相结合,突出“知行合一、学思结合”的教育理念,倡导“做中学”“用中学”“创中学”,具有独特的育人价值。在教育信息化2.0的背景下,积极探索信息技术与综合实践活动课程的融合路径,推动该课程教学方式变革,尽可能提升其教学效率、发挥其教育价值十分必要。鉴于此,文章先简单分析了综合实践活动课程的基本特点,然后结合实践经验对信息技术在综合实践活动课程中的应用策略进行了分析,希望能为相关教师提供教学参考。

关键词:综合实践活动;教育信息化2.0;信息技术

综合实践活动课程是我国基础教育体系中不可或缺的组成部分,《基础教育课程改革纲要(试行)》明确指出,小学到高中阶段均应将综合实践活动课程作为必修课[1]。不仅如此,《中小学综合实践活动课程指导纲要》(以下简称《纲要》)也明确指出,中小学综合实践活动课程要充分利用信息技术的支持作用,有效促进问题解决、交流合作、成果展示与分享。同时《纲要》还强调,要重视对优质网络资源的开发及应用,重视对学校专用活动室、实验室的应用,以丰富课程资源[2]。《义务教育课程方案(2022年版)》(以下简称《课程方案》)也强调,要变革育人方式,加强课程与社会实践、生产劳动的结合,以突出其实践性,充分发挥其育人价值。这些文件为综合实践活动课程的教学改革提供了思路和方向。将信息技术与其进行有效融合,实现综合实践活动课程的信息化势在必行。

一、综合实践活动课程的基本特点

综合实践活动课程是指在教师指导下,由学生自主进行的综合性学习活动。该课程独立于应试学科之外,是一门与学生经验、学生生活及社会实际紧密关联的经验性课程,更重视培养学生对知识的综合应用能力、实践能力。总的来说,该课程的突出特点可以概括为以下几个方面。

第一,具有较强的实践性。与传统的文化课不同,综合实践活动课程具有更强的实践性特点,《纲要》明确指出,要从学生的直接经验、发展需求出发,结合日常生活、社会生活提炼主题,并引导学生参与其中,以此培养学生的综合素养[3]。从《纲要》的内容及要求来看,综合实践活动课程的开展应突出其实践性特点,通过引导学生亲身参与实践活动,让学生获得真实的体验感知,从而提升其问题发现能力、分析与解决能力、实践操作能力。这也给该课程教学活动的开展提出了更高的要求。教师需要遵循实践性原则,立足学生的实际情况灵活地设计多样化的实践活动,从而为学生亲历知识的生成过程创造机会,让学生在实践参与中获得直接学习经验与间接学习经验的结合,进而获得较单一学科教学或者单纯教材知识学习更理想的教学效果[4]。

第二,具有较强的自主性。综合实践活动课程具有明显的自主性特点,重视在活动中突出学生的学习中心地位,发挥学生的主观能动性,旨在促进学生问题发现能力、探索解决能力、实践验证能力的培养[5]。在实际开展教学活动时,教师应以《纲要》及素质教育理念为指导,充分尊重学生的学习主体性,有意识地引导学生参与综合实践活动的整个过程,让学生通过亲身参与获得能力素养的发展,形成正确的价值观念、行为意识[6]。

第三,具有较强的开放性。相较于语文、数学、英语等文化课程,综合实践活动课程具有明显的开放性,其活动目标的设定需根据学生的实际情况动态调整。受学校条件、自然环境、人文环境、学生需求等各方面因素的影响,即便是相同主题的实践活动,其开展过程和方法也会存在一定差异。因此,在综合实践活动课程开展过程中,教师应根据学校、班级、学生的实际情况灵活调整活动目标、主题、形式、内容以及评价标准,尽可能为学生提供开放的、自由的、形式多样的课程活动,以促使学生获得更好的发展,最大化发挥综合实践活动课程的育人价值。

二、信息技术在综合实践活动课程中的应用策略

(一)利用信息技术,优化活动开展方式

《纲要》明确指出,要根据实际情况灵活运用各种方式开展综合实践活动,并鼓励学生以信息技术为辅助,打破时间、空间的限制进行合作交流[7]。同时,《纲要》还要求,在综合实践活动实施过程中,教师要尽可能为学生创设真实情境,通过多样化的活动方式提升学生参与活动的积极性,并在此过程中体会学习和生活之间的关联。因此,在教育信息化2.0的背景下,教师应灵活应用信息技术手段开展综合实践活动,以尽可能丰富的活动形式,为学生创设更多“做中学”“用中学”“创中学”的机会,从而在凸显综合实践活动实践性特点的同时,让学生在参与多样化的实践活动中获得综合能力的发展,切实发挥该学科独特的育人价值[8]。

例如,在开展以“寻找生活中的标志”为主题的综合实践活动时,教师在导入环节可先利用信息技术为学生呈现生活中常见的各类标志,如红绿灯、道路上直行的标志、严禁喧哗的标志、禁止吸烟的标志等,为学生营造真实的情境,调动学生的生活经验。在此基础上,教师可以为学生简单介绍有关标志的知识,包括标志的含义、作用等。之后,教师可为学生布置以下实践任务:(1)以小组为单位,利用手机或照相机拍照记录生活中的各类标志,并按照一定的规律进行分类,再通过班级群或线上学习平台分享给全班同学;(2)以小组为单位,观察、记录校园中有哪些标志,并思考校园还有哪些地方缺少标志,并结合对标志特点、作用的了解,发挥创造力和想象力为学校设计标志。相对于单纯地为学生讲解标志的名称、作用、含义,这样的教学方式可以有效转变学生被动的学习状态,充分发挥学生的学习主体性,使学生在主动搜集、整理、设计标志的过程中加深对各类标志及其作用的印象。

又如,在开展以“巧手做龙舟”为主题的综合实践活动时,教师可先利用多媒体设备播放端午节赛龙舟、吃粽子的图片及视频,以及与端午节相关的故事,以此来营造浓厚的端午氛围,通过视觉、听觉等感官刺激,激发学生参与实践活动的兴趣。在此基础上,教师可引出“做龙舟”这一实践活动,利用信息技术为学生展示不同类型的龙舟图片,为学生拆解、演示制作龙舟的步骤。然后,教师可鼓励学生发挥创造力设计、制作龙舟,并为学生提供实践操作及创意设计的平台,以此凸显综合实践活动的实践性、自主性和开放性特点。这样的教学方式实现了信息技术与综合实践活动的有机整合,既不会增加学生的学习负担,又能增添课堂教学的趣味性和丰富性,同时还有利于突破教学难点,降低活动难度,提升综合实践活动的教学质量及效率。

(二)利用信息技术,丰富成果展示形式

在综合实践活动课程教学中,活动成果的交流展示是非常重要的环节。该课程的特点决定了活动开展形式及活动成果展示的多样性。单一的活动成果展示形式既容易让学生产生枯燥感、乏味感,又会限制学生的思维及创造力,严重影响综合实践活动的开展效果及其价值的发挥。为此,在教育信息化2.0的时代背景下,教师需要灵活应用信息技术手段来帮助学生拓宽活动结果展示的路径及方法,提升综合实践活动成果的形象性、丰富性、生动性。

例如,在“我爱我的家乡”综合实践活动中,教师可引导学生在信息技术的辅助下,通过多种方式进行成果展示。有的小组利用信息技术手段,制作了短视频,以视频的方式对家乡的风土人情进行了展示;有的小组制作了PPT,以图文结合的形式对搜集整合的内容进行了呈现,如家乡的美食特色、名胜古迹等;有的学生则以“小导游”的身份,配合制作的微视频,绘声绘色地对家乡特色进行了介绍。这种开放性的教学方式,不但提升了综合实践活动结果呈现的丰富性、生动性,还加深了学生对家乡情况的了解。

又如,在“中秋节之月圆饼圆人更圆”综合实践活动中,在活动成果展示环节,有的学生以思维导图的方式对中秋节的起源、传说、风俗习惯等进行了总结展示;有的学生则通过信息技术搜集整理了多篇和中秋节相关的诗词,制作了一个简单的“中秋诗词合集”;有的学生则通过配乐、配MV的方式进行了《水调歌头·明月几时有》的古诗词朗诵。这样的教学方式为学生提供了更多展示活动成果的思路,不仅能加深学生对活动主题的理解,同时还能凸显综合实践活动的开放性特征,让学生在大胆创新、创意展示的过程中获得思维能力、创新能力的锻炼,达到更好的育人效果。

(三)利用信息技术,完善活动评价体系

评价是教学活动中的重要组成部分。在综合实践活动中,评价要突出多元性、全面性,以促进学生的个性发展及能力提升。传统教学模式中,教师在进行综合实践活动评价时多存在以结果为导向的现象,即以活动的具体结果为依据进行评价,对于学生在活动过程中的具体表现关注较少,评价内容存在明显的局限性。因此,为完善综合实践活动的评价体系,弥补传统评价体系的不足,教师应灵活应用信息技术来创新活动评价方式,从而最大限度地发挥教学评价的价值。

例如,教师可以信息技术为辅助落实档案袋评价,即为每个学生建立一个专门的电子档案袋,并在档案袋中对学生不同阶段的成长变化进行客观记录,以便教师能够全面了解学生的情况,进而为学生提供科学、客观的评价。比如,在“巧手做龙舟”综合实践活动中,教师就可利用档案袋评价的方式,全面记录学生在活动中的各项表现,既可以通过文字方式记录学生的活动参与态度,也可以用拍照的方式记录学生在活动现场的表现、活动成果、作品设计的创意性等,以丰富电子档案袋的内容。除此之外,教师还可鼓励学生进行自我评价和相互评价,并将学生自评、互评的内容记录到电子档案袋中,最后在综合分析各项情况的基础上为学生提供综合性评价。

三、结束语

总而言之,信息技术的不断普及和应用,给中学综合实践活动课程的开展带来了新的机遇和挑战。如何丰富该课程的教学形式、提升其教学质量是学校及教师应关注的重点问题。在此背景下,教师积极提升自身的信息技术素养能力,并灵活应用信息技术探索更加多样的实践活动开展方式、成果展示方式以及活动评价方式尤为重要。但教无定法,综合实践活动本身具有较强的综合性,在今后的教学中,教师仍需继续探索更加多元且行之有效的教学模式,从而不断提高该课程的教育效果,最大限度地发挥其育人价值。

参考文献

[1]郭丽.教育信息化支撑综合实践活动课程深入实施[J].基础教育参考,2020(2):41-43.

[2]热央姑丽·阿卜力克木.教育信息化视域下小学综合实践活动教学策略[J].教育信息化论坛,2024(6):57-59.

[3]李芒.让学生在信息化教育环境中进行综合性学习:“信息化教育环境中综合性学习的教学设计研究”课题介绍[J].北京教育(普教版),2002(9):22-23.

[4]马振涛.基于信息技术的高中综合实践活动课微探[J].综合实践活动研究,2020(9):57-58.

[5]邓邵斌.综合实践活动下的中小学劳动信息化教育模式构建[J].课堂内外(初中教研),2022(6):158-160.

[6]任海强,王霞霞.农村中学生综合实践活动课实施策略的研究[J].教育信息化论坛,2020(7):86-87.

[7]范延朝.基于STEAM的小学信息技术综合实践活动实施策略研究[J].国际教育论坛,2020,2(11):51.

[8]谢丹.信息技术在综合实践活动中的应用策略:以“京剧文化小使者活动”为例[J].中小学信息技术教育,2023(10):56-57.