中华优秀传统文化融入小学数学教学的实践与研究论文

2025-11-14 10:29:50 来源: 作者:xuling

摘要:文章从课程设计、教学方法和评价体系三个方面入手,探讨了如何将传统文化元素与小学数学教学有机结合,以期加深学生对数学知识的理解,同时促进其文化认同感和民族自豪感的形成。

摘要:中华优秀传统文化具有丰富的教学价值,是独特的教学资源。在小学数学教学中融入传统文化,能够使学生拓展视野、活跃思维,同时提升其数学学习兴趣与实践能力。文章从课程设计、教学方法和评价体系三个方面入手,探讨了如何将传统文化元素与小学数学教学有机结合,以期加深学生对数学知识的理解,同时促进其文化认同感和民族自豪感的形成。

关键词:小学数学;中华优秀传统文化;课程设计

中华优秀传统文化是中华民族的精神根基,将其引入基础教育具有重要意义。作为小学阶段的一门基础学科,数学不仅能培养学生的逻辑思维和数理能力,还能通过独特的符号系统和结构性思维帮助学生理解世界的本质。而将中华优秀传统文化与数学教学相结合不仅能让学生在学习数学知识的过程中感受文化的魅力,还能激发他们的创造性思维,增强其文化自信。因此,如何在小学数学课堂上有效融入中华优秀传统文化已成为当前教育改革中的一个重要研究课题。

一、课程设计中的文化融合

(一)挖掘教材中的中华优秀传统文化元素

小学数学教材中蕴含着丰富的中华优秀传统文化元素,教师应通过细致的分析,将这些文化元素融入数学教学中。例如,中国传统宫殿建筑采用的对称性、几何比例等数学原理在数学教材的几何知识部分有所体现。教师可通过讲解故宫、天坛等著名建筑的结构,引导学生认识数学中的对称、比例等概念。此外,春节时“福”字倒贴、舞龙舞狮的阵型设计所体现的数字和对称美学原理也与数学教材中的数字、图形知识相呼应。教师可从这些文化元素入手,帮助学生理解数字和形状背后的数学原理,把文化背景融入教学内容,让学生在学习数学知识的同时,感受中华优秀传统文化的深厚底蕴。

(二)设计融入中华优秀传统文化的数学课程目标

小学数学教学的目标不仅在于让学生掌握基础的数学知识和技能,还在于培养学生的数学思维和文化素养。在设计融入中华优秀传统文化的数学课程目标时,教师应注重学生知识、能力和情感三个维度的共同发展。例如,教师在设计“数与代数”模块的教学目标时,应加入探索中国古代数学成就的内容,如引入《九章算术》中的问题求解方法,引导学生了解中国古代数学的发展及相关文化背景;在设计“图形与几何”部分的教学目标时,教师要设置相关目标引导学生通过研究蕴含传统文化的艺术作品、建筑设计等,理解数学中几何形状、对称性等概念,同时培养学生的审美意识和文化认同感。总之,教师在设计数学课程目标时不仅要考虑数学知识点本身,还要结合学生的文化认知能力,逐步实现数学教育与文化教育的有机结合[1]。

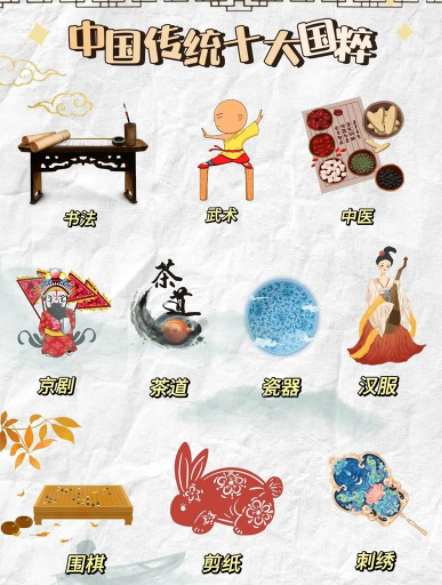

(三)构建中华优秀传统文化与数学知识相结合的课程体系

教师在构建中华优秀传统文化与数学知识相结合的课程体系时要从宏观的课程结构出发。首先,在设计整体教学方案时,教师要将中华优秀传统文化与数学知识紧密结合,从知识点讲解到课堂活动安排都要融入文化元素。比如,在教授数学概念时,可利用古代数学著作中的例子来解释,帮助学生理解;在教授几何图形时,可结合中国传统建筑、艺术品中的几何元素,让学生明白图形的实际应用。其次,教师要设计一系列以传统文化为主题的专题课程,如“古代数学家的故事”“中国传统图案与几何”“传统节日中的数学”等,通过故事、视频、互动游戏等形式让学生在了解传统文化的过程中学习数学知识。再次,教师可组织学生参观博物馆、古建筑等,让学生实地观察和学习传统文化中的数学元素;可开展传统文化与数学结合的创意比赛,如设计含有数学元素的传统图案、制作与数学相关的传统工艺品等,激发学生的创造力和学习兴趣[2]。最后,教师要积极与语文、历史等学科进行跨学科教学,如借助历史故事讲解数学原理,或利用数学方法分析历史数据。这样不仅能提升学生的数学素养,还能加深他们对中华优秀传统文化的理解和认同。

二、教学方法中的文化融合

(一)利用传统文化故事导入数学概念

传统文化故事不仅承载了丰富的历史文化和哲理智慧,还富含生动的情节和意象,能够吸引学生的注意力并激发他们的学习兴趣。在数学教学中,教师应巧妙地将中华优秀传统文化故事与数学知识相结合,以帮助他们更好地理解数学内容[3]。

例如,在讲解分数概念时,教师可通过讲述中国古代的农田分配故事,让学生设想如果自己是一个古代的土地分配者,该如何将一块土地按照公平的比例进行分割,从而引导他们深入理解分数概念。此外,教师可借助《西游记》里“孙悟空智斗金角大王和银角大王”的故事情节助力学生理解数学概念。故事中,孙悟空为哄骗妖怪,先后自称“孙行者”“者行孙”“行者孙”,教师可引导学生观察名字的变化,发现三个字通过不同的顺序排列产生了多种组合,从而导入数学中的排列组合知识,即将同样的元素按照不同顺序排列,会得到不同结果。通过引入中华优秀传统文化故事,学生不仅能更好地理解数学知识,还能感受到数学与生活、历史、文化等方面的紧密联系,从而提升学习的兴趣。

(二)利用传统文化游戏促进数学学习

传统文化游戏形式多样,有些富含数学思想,具有良好的教学价值。因此在小学数学教学中,教师可引入此类游戏,激发学生对数学学习的兴趣。

例如,“中国象棋”可以让学生在玩中理解棋盘位置、对称、对角线等几何概念,锻炼空间推理与图形变换能力;“投壶”游戏源自古代宫廷娱乐活动,能帮助学生领悟角度、距离等知识;“七巧板”游戏能够助力学生掌握几何图形的拼接组合,理解形状、面积、周长等知识。这些游戏将数学与文化娱乐相结合,增强了数学学习的乐趣,不仅能够激发学生的学习积极性,还能培养其对中华优秀传统文化的兴趣与认同。

(三)借助传统文化工艺品学习数学知识

中国传统工艺品在造型、结构、装饰等方面具有高度的数学美感。教师可借助这些工艺品进行数学教学,将抽象的数学概念通过具象的艺术作品呈现给学生,能帮助他们更好地理解和掌握数学知识[4]。

以“剪纸”艺术为例,剪纸中常见的对称图案和重复结构为学生学习几何对称、折叠、切割等数学知识提供了丰富的素材。在剪纸的过程中,教师可以让学生先将纸张对折,然后在对折后的纸上剪出各种图案。学生通过实践操作能够直观地理解轴对称的概念,即沿着一条直线对折后,直线两侧的部分能够完全重合。同时,剪纸过程涉及的折叠和切割的操作,有助于学生理解图形的折叠变换和切割后的图形变化。例如,将一张正方形纸对折后剪出一个三角形,展开后得到的是一个轴对称的菱形。学生通过这样的操作能够清晰地看到图形的变化过程,从而加深对几何图形的认识。

(四)结合传统节日开展数学主题活动

传统节日是中华民族传统文化的重要载体,蕴含着深厚的文化底蕴和历史内涵。在小学数学教学中,教师结合传统节日开展数学主题活动,不仅能让学生学习数学知识,还能让他们感受传统文化的魅力,实现数学教学与文化传承的有机结合。

以春节为例,教师可以组织“春节灯笼制作”活动,让学生在制作灯笼的过程中运用几何图形、对称性、折叠技术等数学知识。比如,要想制作一个传统的圆形灯笼,学生需先理解圆形的特征,然后通过折叠纸张来制作灯笼的骨架,这涉及对图形折叠的理解和操作。同时,灯笼上的装饰图案往往具有对称性,使学生在设计和绘制图案时能进一步加深对轴对称和中心对称知识点的认识。此外,教师还可以借助“春节红包”这一话题引导学生结合分数、比例等数学知识探讨红包的分配问题。这一过程不仅能让学生学会运用数学知识解决实际问题,还能让他们感受到数学在生活中的广泛应用。

(五)利用信息技术手段呈现传统文化

在数字时代,信息技术飞速发展,教师可借助视频、动画、VR、AR等手段将抽象的数学知识与文化内涵巧妙融合,从而极大地激发学生的学习兴趣与探索欲。

例如,在教授“角的初步认识”时,教师可播放古代宫殿飞檐翘角的视频。学生通过观看视频能清晰地看到建筑细节,进而理解角的概念,同时感受古人的技艺与审美。在教授“分数”时,教师可以动画形式生动再现古代分数的计算方法,让学生直观看到分数产生、应用的过程,深化对分数概念的理解。在教授“面积和体积”时,教师可运用AR技术把传统图案投影到课桌上,让学生通过触摸、移动图案探索相关概念,在操作中加深对数学原理的领悟。总之,信息技术能够让数学教学与传统文化紧密相连,能帮助教师实现更高效的教学,并助力学生更好地学习。

三、评价体系中的文化融合

(一)将中华优秀传统文化内容纳入数学评价标准

在数学评价体系中融入中华优秀传统文化内容能达成知识与文化的双重评价。教师应依据教学目标,把中华优秀传统文化元素列为评价学生学习成果的重要指标。例如,评价学生对几何概念的掌握时,既要关注其对图形的识别与面积、周长计算的准确度,又要考查学生从传统建筑、工艺品中挖掘图形背后文化历史意义的能力。而在学习“对称性”概念时,评价标准应涵盖学生对传统对称美学的理解。

(二)运用中华优秀传统文化形式进行数学评价

在数学评价中,以中华优秀传统文化的形式作为展示数学学习成果的方式,不仅能让学生更好地理解数学知识,还能帮助他们增强文化自信和对传统文化的认同感。中华优秀传统文化形式的运用能为学生提供更多的表现机会。例如,教师可组织学生通过书法或剪纸的艺术形式来展示自己的数学学习成果。在学习对称性和几何图形时,学生可通过设计剪纸图案展示自己对几何形状的理解和运用。这种评价形式不仅考查了学生的数学思维能力,还促进了他们对中华优秀传统文化艺术形式的欣赏与实践。学生在创作过程中既能运用数学知识,如对称、比例、折叠等,又能在创作的过程中感知中华优秀传统文化的魅力。

(三)构建融入中华优秀传统文化的数学评价反馈机制

构建融入中华优秀传统文化的数学评价反馈机制能助力数学教育达成知识传授与文化传承的双重目标。学生可借此进行自我反思、改进,教师则能依此调整教学策略,深化数学教学与中华优秀传统文化的融合[5]。

具体来说,教师可通过布置课堂作业、测试、组织学生展示等方式收集学生的学习成果,并针对学生对中华优秀传统文化的理解及数学应用能力给出反馈。以剪纸展示对称性作业为例,有的学生分析了蝴蝶图案的对称轴,用数学语言描述了对称的性质,教师则可充分肯定他们对知识的掌握与文化素养,并建议其尝试设计具有多个对称轴的图案,以进一步加深对这一概念的理解。再如,有的学生通过观察王羲之的书法作品,分析其比例关系,测量其字体大小、行距字距,发现了其中蕴含的和谐比例。教师在评价时可赞扬学生对比例关系的洞察与准确描述,助力学生在数学学习中不断提升对中华优秀传统文化元素的运用水平。

四、结束语

综上所述,将中华优秀传统文化融入小学数学教学具有重大意义,既能传承文化,又能推动素质教育、培养创新人才。教师应从课程设计等维度入手丰富教学内容与形式,激发学生兴趣,培养学生的思维与文化认同感。未来,教师要持续探索实践,让传统文化在小学数学教学中充分发挥价值,从而助力新时代教育事业的发展。

参考文献

[1]戚昌厚.数学教材传播中华优秀传统文化的三维向度[J].中国编辑,2024(12):32-37.

[2]徐伟.在数学教学中渗透传统文化的意义[N].江苏科技报,2024-11-04(B06).

[3]贾静.中华优秀传统文化与小学数学跨学科教学策略[J].家长,2024(31):80-82.

[4]黄秀贞.中华优秀传统文化融入小学数学教学路径探析[J].中小学班主任,2024(20):31-33.

[5]裴昌根,汪珊娜.中华优秀传统文化融入小初高数学课堂的一体化教学设计探析:以数学古典名题为例[J].数学之友,2024(20):3-5.