难点重现:初中物理复习课有效教学的实践探索论文

2025-10-27 17:36:50 来源: 作者:xuling

摘要:在初中物理教学中,复习课作为教学过程中的重要环节,具备查漏补缺、系统化梳理知识、巩固学习成效及提升问题解决能力的多重功能。

[摘要]在初中物理教学中,复习课作为教学过程中的重要环节,具备查漏补缺、系统化梳理知识、巩固学习成效及提升问题解决能力的多重功能。基于SOLO分类评价理论,深挖知识难点的结构特征与递进关系,为不同认知层次的学生提供针对性学习路径,强调教师结合思维导图工具,将知识可视化展现,以模块化导图重现知识全貌、以解题导图强化逻辑推理,引导学生自主绘制导图深化迁移能力。

[关键词]难点重现,初中物理,复习课,有效教学

相较于新授课,复习课不仅关注学生对知识难点的简单重现,还强调知识体系的全面梳理、概念间的深度关联及应用能力的进一步拓展。然而,在实际教学中,复习课往往面临教学内容泛化的问题,导致教学效果未达预期。针对这些现象,“难点重现”成为教师开展复习课的关键,本文聚焦学生在物理学习中反复出现的易错点、难点,力求帮助其深入理解核心知识,建构物理思维体系。

一、基于SOLO分类理论:分层复习深挖知识难点

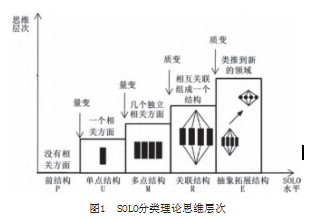

SOLO分类评价理论(Structure of the Observed Learning Outcome)是澳大利亚教育心理学家比格斯(Biggs)和凯文·柯林斯(Kevin Collis)在皮亚杰(Jean Piaget)认知发展阶段理论基础上提出的。该理论认为,尽管学生的总体认知结构较难检测,但在解决具体问题时表现出的思维层次是可以分析的。SOLO分类评价理论将学生的思维层次分为五个水平:前结构水平、单点结构水平、多点结构水平、关联结构水平和抽象拓展结构水平(见图1)。在这五个水平中,前三个层次属于“量变”阶段,学生能够调动碎片化的知识储备,但尚未形成系统认知;后两个层次属于“质变”阶段,学生开始整合知识,能够联系实际举一反三并实现迁移运用。SOLO分类理论为分析学生的学习成效提供了科学框架,也为复习课设计提供了理论依据。依据SOLO分类理论,教师可以按照“前结构水平”到“抽象拓展结构水平”的螺旋式上升路径,层层递进帮助学生激活知识储备、聚焦核心难点、梳理知识联系、构建系统认知,最终实现难点的全面突破,实现有效教学。

(一)前结构水平,激活原有的知识储备

在设置前结构水平复习课教学目标中,难点重现的本质是搭建知识的“脚手架”——利用有针对性的引导,帮助学生完成由无序向有序、由感性到理性的转化。SOLO分类理论中的前结构水平评价指向学生思维发展的初级阶段。比格斯在其理论中指出,学生的知识储备在这一阶段是零散的、无逻辑性的,往往停留在对表面信息的机械记忆上。因此,在初中物理复习课中,激活知识储备需要“明确的教学情境”,这一情境必须直指物理核心概念,使学生迅速将注意力聚焦于复习主题的关键维度。在《浮力》这一复习内容中,基于前结构水平的教学应着重激活学生对浮力相关知识的已有储备,并引导其将隐性记忆转化为显性认知,为系统复习铺垫基础。

(二)单点结构水平,聚焦单一知识难点

单点结构水平阶段旨在评估学生理解单一知识点的能力。单一知识难点的复习应以“突出重点、剖析深度”为原则,剔除干扰信息,强化核心概念,保证学生在特定范围内形成精准理解。教学活动应体现“从点到面的深入分析”思路,将复杂问题分解为单一的逻辑片段,引导学生聚焦一个关键知识点进行反复推敲,从而深刻掌握单点知识。

基于单点结构水平评价,《浮力》复习课可以重现“阿基米德原理”这一单一知识难点,剖析其核心概念、公式含义以及适用条件。教学目标为“理解阿基米德原理的核心内容,即‘浮力的大小等于物体排开液体的重力’,并明确这一关系的物理意义”。在教学中,教师应设计问题链引导学生逐步深化对浮力公式意义的理解。例如,围绕公式“F浮=ρ液gV排”的意义,设置“浮力大小取决于哪些因素”这一核心问题,剖析学生常见的认知误区,例如“浮力大小与物体形状的关系”,帮助学生理解公式中变量与浮力特性的科学联系。

(三)多点结构水平,突破多点复习难题

SOLO分类评价理论中的多点结构水平指学生理解问题多个维度并掌握多个相关知识点的能力,但这些知识点之间的联系尚未形成整体结构。这一阶段,学生对知识的掌握程度有所提升,但思维依然局限于分散状态,无法有效整合不同知识模块。知识整合理论认为,学生对多点知识的掌握需要明确各知识难点的逻辑关系及应用情境。物理复习课中,教师应着眼于多知识点之间的横向梳理,帮助学生形成对同一难点不同维度的认知。

在《浮力》复习教学中,基于多点结构水平的复习目标需要围绕“浮力产生的原理、计算公式、物体的浮沉条件及其应用”这几个核心知识点的“重现”展开,帮助学生突破多点复习中的知识分散的难题。教学目标具体设定为:(1)引导学生理解浮力产生的原因,明确浮力是液体对物体上下表面压力差的结果,压力差是浮力形成的根本来源;(2)梳理浮力公式:F浮=ρ液gV排,从液体密度、重力加速度和排开液体体积三个变量分析公式的适用范围;(3)探讨物体的浮沉条件,强调浮力与物体重力大小关系以及浮沉状态与密度之间的关系,推导出ρ液>ρ物(上浮)、ρ液<ρ物(下沉)的物理意义。

教学目标的核心在于从多个角度重现知识难点,引导学生在理解浮力公式的同时,将公式与浮沉条件相结合,从而理清物体密度、浮力与排开液体体积之间的逻辑关系。这一多点目标的设计能够推动学生从多角度思考问题,完成知识的初步整合。

(四)关联结构水平,系统重现知识结构

物理复习课的“重现”过程需要聚焦难点知识,注重整体性认知的构建。“关联结构水平”指学生将多个知识难点相互关联,并构建整体的知识框架。此阶段的核心在于学生不再停留于对单点或多点知识的零散理解,而是识别其内在逻辑,将知识整合为结构化的体系。初中物理复习课教学设计应体现“由点到线、由线到网”的思维递进,引导学生从细节中挖掘全局意义,将知识点关联的逻辑清晰化。在复习课中,教师可以展示如下复习题,并在解答过程中重现《浮力》的知识网络,帮助学生关联知识难点。

例题:将一物块A轻轻放入盛满水的大烧杯中,A静止后,有72g的水溢出;再将其轻轻放入盛满酒精的大烧杯中。A静止后,有64g的酒精溢出(酒精的密度是0.8×10kg/m3,g取10 N/kg)。求:(1)A在水中静止时受到的浮力。(2)A的体积是多少立方厘米?

题目中物块在酒精中是下沉状态,这提示学生分析浮力小于重力时的逻辑,并通过 的计算推导出物块的体积,最终实现知识的整合与运用。这一复习设计以具体题目为载体,利用多环节的解题过程重现浮力相关知识的逻辑网络,将公式、原理与浮沉条件有机结合,使学生进一步理解《浮力》主题中的难点问题,解决知识的片面性问题,同时强化其对复杂问题的综合能力,提高复习课的有效性。

的计算推导出物块的体积,最终实现知识的整合与运用。这一复习设计以具体题目为载体,利用多环节的解题过程重现浮力相关知识的逻辑网络,将公式、原理与浮沉条件有机结合,使学生进一步理解《浮力》主题中的难点问题,解决知识的片面性问题,同时强化其对复杂问题的综合能力,提高复习课的有效性。

(五)抽象拓展结构水平,拓展复习难点

“抽象拓展结构水平”代表学生认知发展的最高阶段,表明其已能够在掌握知识系统的基础上,将知识迁移至全新情境并进行拓展应用。这一阶段的思维特征是由具体走向抽象,由单一问题延展至更广阔的领域。“抽象拓展结构水平”的核心在于创新能力的培养,同时也是复习课中对难点“重现”的深化过程——在复习既有知识的同时,激发学生从难点出发,灵活运用知识解决复杂情境中的新问题。因此,复习课应融入“类推与迁移”环节,围绕难点设计层层递进的探究任务,在多元问题解决中重构学生的物理知识体系。

在浮力的四种计算方法(称重法、压力差法、公式法、平衡法)难点复习上,四种方法各有其适用范围和逻辑基础,但学生往往难以准确判断方法的适用条件并进行综合运用。因此,教师可以将四种方法与典型问题相结合,设计开放性情境“重现”学生在解题过程中常见的易错点。比如,浮力公式“F浮=ρ液gV排”是学生理解的难点,在复杂情境中,学生对公式中“排开液体体积”与“物体浸没体积”的对应关系容易混淆。教师可结合“浮桥设计或沉箱施工”的实际工程问题,引导学生分析不同形状物体在多种液体中受到的浮力变化。学生需结合压力差法,计算物体表面压力差对浮力的贡献,探讨液体深度、密度变化对浮力的影响,从而深化对浮力知识的整体理解,提高复习课的教学有效性。

二、利用思维导图工具:可视化重现难点复习路径

(一)绘制知识模块导图,重现知识全貌

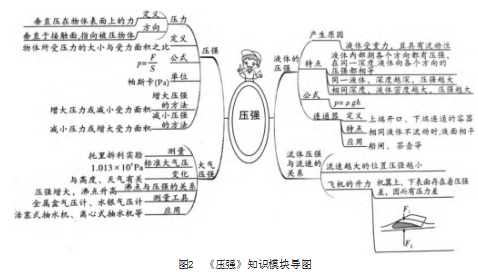

图式理论指出,学生对知识的记忆依赖于知识结构的连贯性。思维导图能够以直观的形式展现知识的内在联系,从而帮助学生在复习中重现知识全貌。利用这一工具,复习课可以将分散的难点融入模块化框架中,实现知识的系统性重现与难点的突破。绘制知识模块导图的过程中,教师需要根据教学目标划分复习主题,将核心概念与知识点以分支形式展开,并利用关键词、逻辑线条等元素凸显其关系。在复习《压强》知识难点时,教师可围绕压强的定义p=和液体压强公式p=ρgh,分别梳理出压强的基本概念、计算公式和影响因素(见图2)。在重现知识难点时,思维导图进一步分支至连通器原理和液体压强随深度变化的规律。教师还可引导学生将压强公式与生活实际关联,加深对抽象知识的理解。

(二)绘制解题思维导图,强化解题逻辑

绘制解题思维导图围绕典型难题,要将问题的已知条件、所需知识、推理步骤和解答过程按照层级展开。教师借助导图突出解题中的关键逻辑节点,标注常见错误和易混淆知识点,将难点以直观的形式呈现。有效教学的目标在于实现学生对知识的灵活应用。绘制解题思维导图能够重现物理难点的思维过程,将解题逻辑系统化、规范化,使学生能够在复杂情境中建立清晰的推理框架。

(三)学生自主绘制导图,深化难点巩固

思维导图的绘制过程要求学生系统梳理、归纳并组织知识难点,这一过程本身即是对知识结构的深度加工。在自主构建思维导图的过程中,学生能够重现复习课中的难点内容,将其内化为个人的知识框架,从而巩固复习效果,并在面临复杂问题时更高效地调用所需的核心概念。

在复习《压强》时,引导学生以压强公式P=F/S和P=ρgh为核心,从压强的定义、计算公式及其影响因素入手,构建知识的整体框架。在绘制过程中,学生需要梳理压强的基本概念,将公式中的力、面积、液体密度和深度变量逐一展开,并分析这些因素如何作用于压强的变化。学生在自主绘制时,会主动重现压强知识的关键环节,如变量的物理意义与应用条件。针对深度的垂直判定和面积比的推导等常见难点,导图的逻辑线条能够帮助学生明确这些难点的内在联系。

三、结语

初中物理复习课的有效教学核心在于精准把握学生的认知规律,深度挖掘复习内容的内在逻辑,以实现知识的系统重构与难点突破。复习课是学生知识储备的巩固过程,有助于培养其思维能力和综合素养。在这一过程中,教师需要构建适合复习内容的教学策略,强调知识与技能的迁移应用,促进学生从碎片化的记忆向系统化的理解转变。

参考文献:

[1]周烁.物理:吃透课标与教材,攻克复习重难点[J].招生考试通讯(中考版),2023(3):28-30.

[2]韩小球.基于核心素养的初中物理复习课有效教学策略探究[J].中学理科园地,2022,18(1):82-83.

[3]蒋春玲.基于难点突破的初中物理复习课——以“力与运动”复习为例[J].数理化解题研究,2020(8):69-70.