基于新课标的小学美术跨学科教学实践论文

2025-10-27 17:25:13 来源: 作者:xuling

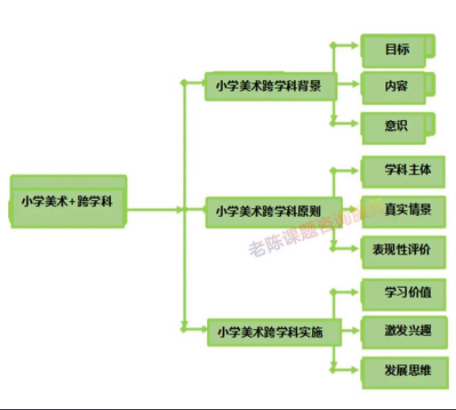

摘要:本文首先明确了小学美术跨学科教学的背景与必要性,其次阐述了新课标下小学美术跨学科教学实践需遵循的原则,最后结合具体教学实例提出了基于新课标的小学美术跨学科教学实践策略,以期为小学美术学科新课标的深入执行与教学创新提供有益参考。

[摘要]小学美术跨学科教学能够打破学科之间的壁垒,促进美术与语文、数学、科学等多学科的有机融合,激发学生学习主动性,拓宽学生知识视野。本文首先明确了小学美术跨学科教学的背景与必要性,其次阐述了新课标下小学美术跨学科教学实践需遵循的原则,最后结合具体教学实例提出了基于新课标的小学美术跨学科教学实践策略,以期为小学美术学科新课标的深入执行与教学创新提供有益参考。

[关键词]新课标,小学美术,跨学科教学,教学实践

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中明确提出教师要调整优化课程设置安排,重视知识与学段之间的紧密联系,注重学科之间的横向链接,积极进行跨学科融合教学,让学生了解其他学科知识,发现知识之间的联系,增强学生对知识的跨学科应用。美术学科教学作为培养学生审美素养的重要载体,教师需进行多维拓展与延伸,基于跨学科教学主题进行教学模式创新,从而打造跨学科融合式小学美育课堂。

一、小学美术跨学科教学的背景与必要性

跨学科教学是国家基础教育课程改革中的一个重要关切点,早在2001年,我国教育部颁布《基础教育课程改革纲要(试行)》,把“课程综合化”作为改革目标之一,明确提出:“改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状,整体设置九年一贯的课程门类和课时比例,并设置综合课程。”同时,规划了“小学阶段以综合课程为主”“初中阶段设置分科与综合相结合的课程”“高中以分科课程为主”的课程结构。由此,推动我国综合课程建设与实践探索步入了全新的历史阶段。

在最新修订的新课标中,艺术课程的“综合性”愈发凸显,跨学科主题性学习得到了前所未有的重视。新课标强调,至少要有10%的“跨学科”课程比重。从核心素养视角审视,新课标强调“跨学科主题学习”的定位有其必然性。这主要是因为,核心素养不同于学科专业的知识和技能,无法直接通过课堂讲授的方法传递给学习者,只能在“解决真实生活情境中现实问题的过程中”得以培育和生成。而现实生活中的问题往往超越单一学科边界,唯有借助跨学科视角,学生才能调动多元知识、工具与经验,形成应对未来复杂挑战的能力。艺术作为小学教育中重要的组成部分,是一门综合性极强的学科,在美术教学中,融入不同学科知识,既能丰富教学内容,又能有效促进学生的学习。

跨学科的内涵主要体现为打破传统的学科界限,推动不同学科之间的知识、理论、方法以及技术相互渗透与融合。这并非单纯的知识叠加或是领域拓宽,而是通过综合运用、整合协调以及创新发展,构建全新的研究视角、理论框架以及实践模式。跨学科研究鼓励学生突破本学科的思维局限,以更为广阔的视野去审视问题,借助多学科的理论工具剖析复杂现象,进而探寻解决方案。其核心要点在于促进知识的交叉融合与创新,以此有效应对全球化、信息化时代所面临的多元化、综合性以及复杂性挑战。

二、新课标背景下小学美术跨学科教学的实践原则

(一)互补性原则

互补性原则主张不同学科之间的相互补充与协同强化,其核心在于小学美术跨学科教学应主动吸收并转化语文、数学、音乐等学科的知识、技能与方法,以丰富美术学习的内涵与外延。第一,知识互补。将语文的诗意情境、数学的空间概念、音乐的节奏韵律有机融入美术主题,使学生在构思与创作过程中,自觉调用并整合多学科知识,使作品兼具视觉美感与文化厚度,既提升艺术表现力,又深化对学科本质的理解。第二,技能互补。借助数学的几何工具或信息技术的设计软件,引导学生尝试多种材料与媒介的跨界组合,在动手实践中体验“工具—技法—创意”的转化,既拓展美术创作的边界,又促进对不同学科技能的掌握与运用。第三,方法互补。数学的构图逻辑或音乐的节奏韵律都能够为美术创作提供灵感和指导,使学生跳出传统的思维框架,探索更为多元的艺术表达形式。

(二)同类性原则

在小学美术跨学科教学中,同类性原则指,跨学科教学侧重于不同学科之间共同主题或理念的探索,借助同类性内容的整合,深化学生对艺术及其背后文化的理解。在实际教学中,同类性原则体现在主题式整合、情感共鸣的激发和文化认同的强化方面。其一,主题式整合是围绕某一主题,如“家乡风情”“环保”等,将美术与语文、科学等学科内容相融合。其二,情感共鸣则是指跨学科的情感教育,通过音乐、文学等跨学科体验,激发学生情感,使其在美术作品创作中表达出更为真挚的情感。其三,文化认同则是通过美术与民族文化等内容的结合,强化学生的文化认同感,如结合民间传统艺术与民族文化故事,运用语文知识赋予作品更多文化内涵,增强学生的文化认同感与作品的文化价值。

(三)创新性原则

创新性原则是美术跨学科教学模式创新和激发学生创意潜能所必需的原则。创新性原则要求小学美术跨学科教学在方法与作品两个层面持续出新:教师勇于引入项目式学习、翻转课堂等现代教学模式,为学生搭建自主探究与合作创生的舞台;学生则大胆尝试新的创意,运用不同学科知识、技能予以美术作品的创新,获得全新的创作体验。例如策划一场融合美术装置、音乐演出与戏剧表演的校园艺术节——从主题设定、空间布局到动态呈现,全程由学生组队完成,既锤炼艺术实践能力,又实现跨学科知识的深度整合与再创造,带来全新的创作体验。

三、新课标下小学美术跨学科教学实践策略

(一)融合语文,赋予作品意境美

美术与语文学科的融合,为美术创作提供了丰富的文学资源与情感支撑,赋予了作品深远的意境美。在跨学科教学实践中,教师可以引导学生从文学作品中汲取灵感,将文字描述转化为视觉图像,使作品成为文学情感的视觉载体。通过选取经典诗词、童话故事、历史典故等文学素材,教师可以组织学生进行创意绘画或手工制作。在这一过程中,学生需深入理解文学作品的背景、主题与情感,运用色彩、线条、形状等美术语言,将文字所描绘的场景、人物与情感转化为视觉形象。例如,以《静夜思》为创作主题,学生可运用淡雅的色调、简洁的线条,表现月夜的静谧与诗人的思乡之情,使作品不仅具有视觉上的美感,更蕴含深厚的文化内涵与情感共鸣。此外,教师还可以鼓励学生尝试创作连环画或绘本,用连续画面叙述文学作品的故事情节。这种创作形式不仅锻炼了学生的叙事能力与构图技巧,更促进了其对文学作品的理解与再创造,使作品成为文学与美术完美融合的典范。

以湘教版小学美术三年级下册第6课《风来了》的跨学科教学为例。首先,教师引导学生回顾并朗读语文课本中描写风的经典篇章,如古诗《风》或现代散文中对风的细腻描绘。通过声情并茂的朗读,让学生沉浸在文字所营造的情境中,感受风的轻柔、猛烈、神秘与自由。其次,教师引导学生分析这些文本中风的形象、情感色彩以及作者运用的修辞手法,如拟人、比喻等,以此作为美术创作的灵感源泉。再次,教师可以组织学生开展创意绘画或手工制作活动,鼓励学生将语文课文中对风的描绘转化为视觉图像。学生可自由选择绘画媒介,如水彩、油画棒、彩色铅笔等,以表现风的不同质感与色彩。在创作过程中,教师应指导学生运用线条的流动、色彩的渐变与对比、形状的排列与组合等美术语言,捕捉并表现风的动态美。有的学生通过轻盈飘逸的线条与淡雅的色彩,表现春风的柔和与生机;有的学生以粗犷有力的笔触与浓烈的色彩,刻画秋风的萧瑟与力量。最后,教师还可以引导学生尝试将文学作品中的故事情节融入美术创作,如以“风带来的奇遇”为主题,创作连环画或绘本,从而锻炼学生的叙事能力与构图技巧,促进学生对文学作品与美术创作之间内在联系的认识。

(二)融合音乐,为作品注入律动美

音乐与美术的融合,能为美术创作增添律动之美,让作品呈现出动态与节奏的变化。在跨学科教学实践中,教师可以借助音乐的旋律、节奏与和声等元素,激发学生的创作灵感,引导他们将音乐感受转化为视觉形象。例如,教师可以组织音乐与美术相结合的工作坊或创作活动,让学生聆听不同类型的音乐作品,感受其旋律的起伏、节奏的明快与和声的丰富。在此基础上,学生可以运用色彩、线条与形状等美术语言,表现音乐的情感与氛围。例如,以爵士乐为创作背景时,学生可以运用鲜艳的色彩、活泼的线条,表现爵士乐的自由与激情;而以古典音乐为灵感时,则可以运用柔和的色调、细腻的笔触,表现音乐的庄重与典雅。此外,教师还可以鼓励学生创作出具有音乐节奏感的美术作品。例如,通过绘制音乐节奏图,将音乐的节奏转化为视觉上的波浪线、圆圈等图形;或者利用动态投影技术,将音乐作品转化为光影交错的视觉盛宴。这些方法不仅提升了学生的艺术感知力与表现力,还促进了他们对音乐与美术共通之美的认识与欣赏。

例如,在湘教版小学美术四年级下册第3课《春天来了》的教学中,美术与音乐的融合为课程增添了丰富的感官体验与情感共鸣。首先,课程以春天的自然景象为背景,引导学生欣赏一系列描绘春日风光的美术作品,感受画面中春天的色彩、线条与构图之美。其次,教师可以播放一段以春天为主题的音乐作品,如轻快的钢琴曲或悠扬的小提琴曲,让学生在音乐的旋律、节奏与和声中,进一步沉浸于春天的氛围之中。最后,在美术创作环节,教师鼓励学生将音乐中的元素转化为视觉图像。学生需要深入理解音乐作品的情感色彩与意境,如轻快的旋律象征着春天的生机与活力,悠扬的曲调则表达出对春天的赞美与向往。基于此,学生可以运用色彩、线条与形状等美术语言,将音乐中的情感与氛围转化为画面。例如,用明亮的色彩表现春天的明媚与温暖,用流畅的线条描绘春风的轻柔与自由,用丰富的形状组合展现春天的多样与生机。通过这种跨学科的教学方式,学生不仅能够更好地理解音乐与美术之间的联系,还能在创作中表达出更丰富的情感和独特的创意。

(三)融合数学,塑造作品的立体美

数学与美术的融合,为美术创作注入了立体感与结构深度,使作品更具空间感和逻辑性。在跨学科教学实践中,教师可以借助数学中的几何形状、比例与尺度等概念,引导学生探索美术创作中的空间与结构之美。具体来说,在教学前,教师可选择合适的数学概念作为融合点,如几何形状、比例关系等。这些概念是美术创作中的重要元素。教师可以通过生动的例子和实物展示,帮助学生理解这些数学概念,并鼓励学生尝试用数学语言描述所见的美术作品。例如,分析一幅画中的对称性、比例关系,或者识别其中的几何图形。此外,教师可以引导学生运用数学中的比例与尺度原则进行美术创作的构图与布局。例如,通过运用黄金分割法或三分法等构图原则,使作品更加和谐美观;利用透视原理,表现远近、深浅的空间感,使作品呈现出更加真实、立体的视觉效果。

以湘教版小学美术四年级下册第11课《有趣的线造型》为例。该课以线造型为核心,引导学生探索线条在美术创作中的多样表现与几何美感。首先,教师可以展示一系列以线条为主要元素的美术作品,如抽象画、建筑线图等,让学生感受线条在画面中的张力与节奏。其次,引入数学几何中的基本概念,如直线、曲线、平行线、相交线等,分析这些几何元素在美术创作中的应用与表现。例如,引导学生利用直线的平行与垂直关系设计具有几何美感的建筑轮廓,或运用对称原理创作对称图案的美术作品。最后,在创作实践环节,教师鼓励学生运用数学几何知识,创作一幅以线条为主要元素的美术作品。学生需深入理解几何图形的特性与美感,如直线的简洁、曲线的柔美、平行线的稳定与相交线的动态等,并通过线条的粗细、长短、方向等变化,表现几何图形的视觉美感。例如,通过绘制一系列平行线表现画面的宁静与稳定,或利用曲线的流畅与变化描绘自然景物的柔美与动感。同时,教师还可以利用数学中的对称、旋转等变换,引导学生进行创意美术设计。通过折叠纸张、剪切图形等活动,让学生探索形状的变化规律,创作出具有数学美感的立体作品。

四、结语

综上所述,新课标背景下小学美术跨学科教学实践策略的实施,不仅丰富了美术教育的内涵与外延,更有力地促进了学生综合素养的全面提升。通过将美术与语文学科、音乐艺术以及数学知识深度融合,学生的作品得以呈现出意境美、律动美与立体美,这不仅提升了学生的审美能力和艺术表现力,更为他们艺术素养的长远发展与创新能力的持续培养筑牢了根基。

参考文献:

[1]刘丽燕.新课标视角下小学美术跨学科教学价值及策略探讨[J].环球慈善,2024(3):112-114.

[2]袁玉婷.基于跨学科整合的小学美术综合实践教学研究[J].世纪之星,2022(3):64-66.

[3]卢凯.基于单元设计探索小学美术与科学跨学科教学的实施路径[J].黑龙江教育,2024(14):78-81.

[4]王迎迎.新课标理念下小学美术跨学科融合教学的实践研究[J].美术馆,2023(6):61-63.

[5]朱婧.基于跨学科背景下的小学美术教学路径探究[J].教育实践与研究,2024(1):36-40.