基于创新素养的初中生物课程建设与实施论文

2025-10-27 16:51:13 来源: 作者:xuling

摘要:本文立足于初中生物教学,论述了创新素养的内涵及其在生物学科的教育要求,并基于初中生现阶段的创新素养现状,以人教版初中生物七年级上册《病毒》一课为例,从激发问题意识、搭建思辨平台、任务驱动探究、实践应用创生四方面,阐述了教师应如何以创新素养为导向构建并实施初中生物课程。

[摘要]在科技迅猛发展的当下,创新已成为推动社会进步的核心动力。本文立足于初中生物教学,论述了创新素养的内涵及其在生物学科的教育要求,并基于初中生现阶段的创新素养现状,以人教版初中生物七年级上册《病毒》一课为例,从激发问题意识、搭建思辨平台、任务驱动探究、实践应用创生四方面,阐述了教师应如何以创新素养为导向构建并实施初中生物课程。

[关键词]创新素养,初中生物,课程实施

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)强调,义务教育阶段的生物学课程要培养学生的科学探究能力、创新精神和实践能力。初中生物课程以生命现象和生命活动规律为核心内容,具有探究性、实践性的特点,是培养学生创新素养的重要载体。因此,构建并实施以创新素养为导向的初中生物课程,能够打破传统教学模式的局限,让学生在观察、实践、探究中学会质疑、乐于创新、善于实践,这既是落实新课标要求的必然举措,也是适应时代发展对人才培养需求的关键路径。

一、创新素养的内涵及其在生物学科的教育要求

创新素养是学生在认知与实践活动中所展现的一种综合性素养,以批判性思维为核心,以探究能力为支撑,以问题解决为导向。它要求学生具备敏锐的问题意识、辩证的思维能力、主动探索的实践精神以及灵活且具有适应性的迁移应用能力。只有具备良好的创新素养,学生才能敏锐洞察事物的本质,基于实证进行逻辑思辨,突破既有思维框架,提出创新方案,并通过实践将创意转化为实际成果,从而实现对知识的深度内化与创造性运用。

生物学科以生命现象及其规律为研究对象,学生对生物学知识的自主学习与构建,本质上是一个不断质疑、验证、积累和创新的过程。课程中大量与现实生活紧密关联的内容,为学生创新思维的生成与转化提供了广阔平台,使得创新素养的培育能够自然融入生物学习之中。此外,从学科视角来看,新课标蕴含着对学生创新素养培育的导向性要求:一是要引导学生基于生物学事实和证据,对生命现象及规律进行独立思考,形成不盲从既有结论的批判性认知;二是要求学生能够合理运用生物学知识,创造性地解释或解决与生命活动相关的实际问题,体现知识应用的灵活性和创新性。因此,生物教学培养学生创新素养,既是落实新课标教育要求的必然选择,也契合生物学科的内在逻辑与育人定位。

二、现阶段初中生创新素养现状

当前,初中生的创新素养表现较为薄弱。面对复杂的问题,他们常常陷入思维定式,习惯于用标准化的套路来解决问题,缺乏多角度思考的意识。同时,学生普遍缺乏将所学知识主动迁移到新问题、新场景中的能力。在面对现实问题时,学生无法从已有认知经验中提取相关内容并进行适应性重组,导致“学”与“用”出现明显割裂。即便参与实践任务,学生也多满足于完成既定标准,缺乏基于真实情境灵活调整探究方法、生成创新性解决方案的深度探索。这种僵化的迁移实践,使得学生对知识的理解停留在浅层,难以形成“发现问题—调用知识—创新解决”的完整思维链,制约了创新素养的发展。

三、基于创新素养构建初中生物课程的策略——以《病毒》教学为例

(一)认知激活:创设冲突情境,激发问题意识

激发学生的认知是培养其创新素养的基础,学生只有具备主动探究的意识,才能进行深入思考,将思维构想转化为创意实践。创新素养的形成需要学生打破既有认知框架的限制,突破思维定式的束缚。只有这样,当学生面对与原有认知不符的信息或逻辑矛盾时,才能自然产生“为什么”“如何解释”等探究性疑问。这种由认知冲突而引发的问题意识,正是创新素养中批判性思维与探究精神的起点,也是驱动学生创新素养持续生发的原始动力。因此,在初中生物教学中,教师要为学生构建与其既有知识体系形成反差的认知冲突情境,以此帮助学生跳出“被动接受”的思维舒适区,摆脱对教材的权威依赖,培养其从矛盾中发现问题、从差异中探寻知识本质的思维习惯,为创新素养的发展提供持续的内在驱动力。

以“病毒”为例,这一内容出自人教版初中生物七年级上册第二单元《多种多样的生物》的第三章《微生物》第四节。在教学中,教师可以从“病毒是否属于生物”这一争议点切入,引导学生回顾“生物的基本特征”。学生通过联系旧知,了解到生物通常具备细胞结构、能进行新陈代谢、能生长繁殖、能对外界刺激作出反应等特征。在此基础上,教师再呈现病毒的特性:病毒“无细胞结构、不能独立完成生命活动,却能在宿主细胞内繁殖”。借助多媒体技术,教师播放病毒侵入宿主细胞后利用宿主物质进行复制、组装并释放子代病毒的动画,引发学生对“病毒与生物基本特征吻合度不足却具备生命活动表现”的第一层认知冲突。这种冲突促使学生打破“生物必须具备细胞结构”的固有认知,在对比分析中学会不盲从既有结论,初步形成创新素养所需的批判性思维。

教师进一步抛出问题:“若依据既有生物学定义,病毒是否应该被排除在生物范畴之外?这一定义是否需要修正?”这一问题进一步扩大了问题范围,使学生产生第二层认知冲突。在认知失衡中,学生会产生主动探究和主动质疑的欲望,并围绕“病毒是‘活的’吗?”“如何界定生命?”“病毒有哪些独特的特性?”等开放性问题自主探究。在这一过程中,学生不仅要调用已有知识进行分析,更要尝试从新的角度构建对“生命”的理解,甚至挑战传统定义。这种主动重构认知的过程,正是创新素养“勇于突破常规、敢于深度探索”的具体体现,进而在矛盾辨析中促进了学生创新思维的萌发。

(二)思维重构:搭建思辨平台,锤炼创新思维

创新思维的核心在于突破线性认知,形成多角度、辩证性的思考方式。因此,教师需借助开放性的思辨空间,引导学生深度思考,通过观点碰撞与逻辑辨析打破思维定式,重构思维模式,为创新素养的培养奠定基础。在学生通过认知冲突产生问题意识后,若仅停留在表层疑问,而缺乏深入思辨的引导,则难以形成连贯的探究思路,陷入“知其然不知其所以然”的困境。因此,在初中生物教学中,教师应搭建结构化的思辨平台,引导学生围绕核心问题展开论证、思考、辨析、质疑和补充,将碎片化的疑问转化为系统化的思维链条,培养从多元视角分析问题的能力,逐步形成敢于突破、善于建构的创新思维品质。

以“病毒”教学为例,教师可围绕“病毒的生命属性争议”来搭建思辨平台,不直接告知学生病毒是否属于生物范畴,而是引导学生主动思考与论辩,经历有关“病毒”知识的产生和发展过程,培养其批判性思考、主动质疑与辩证分析等关键能力。教师可将学生分组,正方学生论证“病毒不属于生物”,反方论辩“病毒应被纳入生物的范畴”。在辩论过程中,教师要加以引导,让学生聚焦核心矛盾,如“独立代谢是不是界定生命的唯一标准?繁殖与遗传作为生命延续的核心特征,能否弥补结构上的特殊性?”指导学生逐步梳理论据逻辑,厘清关系,完善认知。在这一论辩过程中,学生需要从对立角度审视同一问题,既要为己方观点寻找支撑,又要反驳对方逻辑漏洞,这种“逆向思考”“多维论证”的实践,能够让学生突破单一思维限制尽情发散思维,提出创新想法,这是培养创新素养的关键。

此外,教师可以呈现科学史资料——从19世纪“病毒被视为毒素”到现代被认定为“生命边缘体”,让学生看到争议背后的科学定义是随着研究而不断修正的。通过这种结构化思辨,帮助学生厘清“生物特征”,在对比辨析、碰撞观点的过程中,使学生意识到科学结论并非绝对的真理,它不是静态的、一成不变的,而是在不断质疑、补充、修正中动态发展的,进而使学生能够敢于挑战、主动质疑、辩证分析,在矛盾中探寻更合理的解释,在主动建构中培养了良好的创新思维。

(三)任务探究:链接现实场景,深化认知理解

生物与人们的生活紧密相关,从日常的衣食住行到健康维护、疾病防治,再到生态环境保护和资源利用,生物渗透于人们生活的方方面面,是帮助人们应对、解决生活问题的基础课程。因此,在生物教学中,培养学生的创新素养应以生活为出发点和落脚点,引导学生将所学应用于生活。教师可以通过链接现实生活,为学生设计驱动任务。一方面,凸显学生的主体地位,增强其主动参与生物探究的积极性和能动性;另一方面,通过任务完成,深化学生对知识的理解,培养其创新应用知识解决实际问题的意识。这种“从生活中发现问题、用知识创新解决问题”的过程,是培养学生创新实践能力、生发创新素养的重要路径。

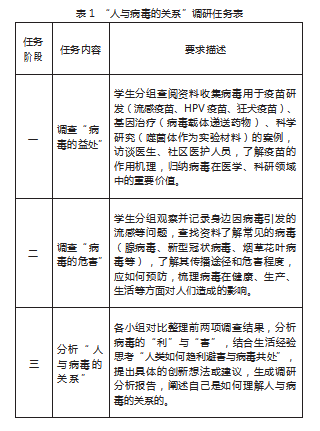

在“病毒”教学中,提示“病毒”与学生的日常生活密切相关。病毒性感冒、流感等常见疾病均由病毒引起,但病毒也有其有利的一面,如疫苗接种。总之,学生对“病毒”并不陌生。因此,教师可以从“人与病毒的关系”入手,设计驱动任务,引导学生结合生活经验进行调研,探究病毒对人们生活的影响(见表1)。在探究的过程中,学生不仅能够深化对“病毒”相关知识的理解,了解“病毒”对人类身体健康、生产生活的影响,还能够进一步发展思辨思维,培养创新应对病毒威胁、合理利用病毒价值、科学驾驭人与病毒关系的意识。

(四)灵活迁移:实践应用创生,拓展创新边界

学生创新素养的养成需要在实践中不断锤炼。通过将已学知识和思维方法迁移到新情境中,学生能够从“认知”迈向“实践”,从“理解”走向“创生”。因此,在初中生物课堂中,教师应搭建实践应用平台,引导学生将课堂所学与现实问题深度结合。知识不应局限于教材案例或课堂场景,而应转化为解决实际问题的工具。这不仅能推动学生在新挑战中突破认知边界,还能形成可迁移的创新实践能力,为创新素养的落地提供真实载体。

在“病毒”教学中,教师可以以“如何预防班级流感传播?”作为实践载体,引导学生结合前期调研报告设计创新防控方案。在这一过程中,学生既要考虑方案的科学性,又要兼顾可行性与创新性,在迭代优化中实现“发现问题—解决问题—持续改进”的创新实践闭环。这是将“创新想法”转化为“创新实践”、将“创新意识”转化为“创新素养”的关键环节。例如,学生结合“病毒主要通过飞沫传播”“对紫外线敏感”“不耐高温”等知识,提出了“同桌错位就座”,以及“专属水杯+每日高温清洗消毒”等措施。这些措施是基于病毒特性和班级场景的个性化创新实践,“错位就座”优化了教室空间,阻断了病毒传播路径;“专属水杯消毒”则将病毒的存活条件转化为具体的防护行为。学生在真实场景中迁移应用知识,在方案构思中培养创新意识、在落地实施中培养创新实践能力,最终将创新想法付诸行动,形成了良好的创新素养。

总之,以创新素养为导向构建初中生物课程,不仅是落实新课标教育要求的重要途径,更是培养未来创新型人才的关键举措。教师通过激发学生的问题意识、为其搭建思辨平台、以任务驱动他们主动探究、引导其积极实践创生,能够使学生在真实情境中主动质疑、辩证思考、灵活迁移应用知识,促进其创新素养的高效发展。

参考文献:

[1]胡宏林.新课程要求下初中生物课堂评价体系的创新与实践[J].基础教育论坛,2025(S1):39-40.

[2]程冰.基于创新素养的初中生物课程建设与实施[J].华夏教师,2025(2):15-17.

[3]韩海霞,周颖,刘慧琴,许晴,姚岭柏.初中生物教学优化策略探究[J].教师,2024(30):57-59.

[4]黄志杰.基于核心素养培养的初中生物教学策略探析[J].成才之路,2024(24):121-124.