混合式学习中“小老师发布学习成果” 的实践研究论文

2025-10-27 16:41:52 来源: 作者:xuling

摘要:“小老师发布学习成果”是混合式学习的一种重要实践形式,它能增加学习动力、促进知识内化、培养思维生长、检验学习效果。本文聚焦混合式学习场景,深入探讨了“小老师发布学习成果”的理论基础与实践意义。

[摘要]“小老师发布学习成果”是混合式学习的一种重要实践形式,它能增加学习动力、促进知识内化、培养思维生长、检验学习效果。本文聚焦混合式学习场景,深入探讨了“小老师发布学习成果”的理论基础与实践意义。同时,围绕探索有效的发布方式(如利用多媒体技术、创设真实情境、搭建多样化发布平台)以及建立科学合理的评价反馈机制等策略展开研究,旨在推动学生从被动接受者向主动建构者与知识传播者的转变,促进其批判性思维、协作能力与社会责任感的协同发展。

[关键词]混合式学习,小老师,学习成果发布,深度学习

随着信息技术的发展和教育理念的革新,混合式学习(Blended Learning)作为融合线上线下优势的新型教学模式,正成为教育改革的重要方向。它打破了传统课堂的时空限制,为学生提供了多元化的学习体验和展示平台。“小老师发布学习成果”是混合式学习中的重要实践形式,学生以“小老师”的身份,通过线上线下平台向同伴、教师或其他学习者展示和讲解学习成果,包括知识理解、技能掌握和项目成果等。这一过程不仅是学生知识建构与能力外显的关键环节,也是促进深度学习与社会化交互的有效途径。

一、混合式学习中“小老师发布学习成果”的理论基础

第一,建构主义学习观。认知发展理论强调,知识是学习者在一定情境下通过意义建构获得的。当学生以“小老师”身份进行成果发布时,实际上完成了两次认知建构:初次建构发生在知识吸收阶段,二次建构则通过教学表达实现知识重构。这种“教”与“学”的双重螺旋,能有效促进高阶思维发展。

第二,分布式认知理论。认知分布于个体、工具与环境之中。在混合式学习中,“小老师”既是知识载体,又是认知节点。通过在线平台的协同编辑功能,可实现知识的多模态表征与群体智慧共享。

第三,新课程改革理念。新课程改革理念强调,要让学生做学习的主人,注重实践和创新能力,提倡自主、合作、探究的学习方式。同时,要引导学生在语文实践活动中,围绕有意义的话题开展阅读、梳理、探究、交流等活动,提高语言文字运用能力。

二、混合式学习中“小老师发布学习成果”的实践意义

(一)增加学习动力

不管是在线上课堂还是线下场景中,当学生以“小老师”的身份发布学习成果时,都会获得一种特殊的成就感。从基于马斯洛需求层次看,学生担任“小老师”,其知识输出行为被赋予教学权威性,这不仅满足了其被尊重的社会性需求,更通过教学实践触达自我实现的成长体验。当学生从知识接收者转变为知识生产者时,这种身份转换带来的价值认同即成为持续学习的核心动力,促使学生主动梳理知识,主动探索更多难题,积极投入学习,形成“输出倒逼输入”的良性循环。

(二)促进知识内化

为了能在发布成果时准确表达,“小老师”需要对所学知识进行重新整合与深度加工。以往的学习可能只需了解知识的表面,即“知其然”。但作为“小老师”,要向他人清晰准确地讲解知识,就必须深入探究,做到“知其所以然”。通过重新梳理和深度挖掘知识,“小老师”将零散的知识串联起来,构建起更系统、更牢固的知识体系,实现了从简单记忆到真正理解与内化的转变,锻炼了逻辑思维与表达能力。

(三)培养思维生长

在发布学习成果的过程中,清晰的逻辑思维能力是确保讲解成功的关键。在引入主题阶段,“小老师”要巧妙构思,运用生动有趣的方式吸引听众注意力。在讲解分析阶段,“小老师”需要凭借清晰的逻辑思维,从引入到分析再到结论,将知识有条理地传授给他人。在与同学互动答疑环节,“小老师”还需要快速思考并解决同学提出的各种问题,这进一步促进了他们思维的灵活性和创新性发展。可以说,学生的思维在实践中不断拓展、深化,实现质的飞跃。

(四)检验学习效果

“小老师”发布学习成果能直观地检验其学习效果。在准备过程中,“小老师”需系统回顾所学知识,从而发现知识的疏漏与模糊之处。发布时,“小老师”若理解不透彻,则会出现卡顿或表述不清的情况;反之,若能流畅准确地讲解知识点并解答疑问,则表明其已深度掌握知识。通过发布成果,“小老师”可根据内容的完整性、讲解的清晰度以及互动反馈,清晰判断自己对知识的理解程度,明确优势与不足,进而有针对性地查缺补漏、调整学习策略,实现学习效果的提升。

三、混合式学习中“小老师发布学习成果”的有效策略

(一)探索有效的发布方式:线上、线下双维度

1.利用多媒体技术

在教育教学中,多媒体技术对“小老师发布学习成果”具有重要意义。常用的多媒体形式包括PPT、视频和音频。这些技术能够结构化地呈现知识,直观地展示复杂内容,增添情境氛围,并通过多感官刺激增强视觉和听觉效果,从而大幅提升发布内容的吸引力,促进知识的传播与吸收。

例如,在讲解《山居秋暝》时,“小老师”可以制作精美的PPT,用高清图片展示诗中的空山新雨、松间明月和石上清泉等美景,并搭配简洁精准的诗句解读,让同学们身临其境地感受静谧的氛围。再插入轻柔舒缓的古典音乐作为朗诵音频,营造优雅的学习情境。通过综合运用PPT、视频和音频等多媒体手段,“小老师”不仅丰富了发布形式,增强了视觉与听觉效果,还提升了内容的吸引力和课堂参与度,让小学语文的学习变得更加生动有趣。这一过程也锻炼了“小老师”自身的综合能力。

2.创设真实情境

真实情境是连接知识世界与现实生活的重要桥梁,为“小老师”发布学习成果提供了丰富的实践土壤。通过真实情境,“小老师”的成果发布不再局限于抽象知识的复述,而是基于真实生活中的问题与挑战展开。在此过程中,“小老师”需要充分考虑受众特点与场景需求,对知识进行重新梳理与整合,从语句组织到语气把握,每一个环节都在实践中得到提升。

例如,在教学五年级下册习作《中国的世界文化遗产》时,教师可以设计如下情境:5月,新加坡启化小学的同学将到访安镇实验小学。五年级的同学需担任“文化小使者”,向新加坡同学介绍中国的世界文化遗产。文化小使者的海选活动分为三个任务:(1)选择一项中国的世界文化遗产;(2)搜集资料并撰写解说稿;(3)上传至安镇实验小学校园网参加选拔。海选结束后,优秀作品的作者将担任“文化小使者”,向新加坡同学介绍文化遗产。在介绍过程中,这些“小老师”(即文化小使者)结合视频、图片,增加提问和互动环节,耐心解答新加坡同学的提问,使学习成果发布成为多向、多维的智慧分享。新加坡同学被大运河、莫高窟、惠山泥人等文化遗产深深吸引,对中国文化充满向往。成功当选的“小老师”们满脸自豪,为能将中国文化遗产的魅力传递给异国友人而骄傲。

再如,在学习部编版五年级上册民间故事单元后,教师可以创设这样的真实情境:学校要举办一场面向低年级同学的“民间故事大会”,邀请五年级同学担任“小老师”分享故事,以激发低年级同学对民间故事的兴趣。为了讲好故事,小老师们深入研究教材,查阅资料丰富细节。发布成果时,“小老师”来到低年级,借助绘制的故事场景图,声情并茂地讲述,并分享从故事中得到的精神和启发。通过互动交流,低年级同学不仅听到了精彩的故事,还明白了其中的道理,小老师们自身的表达和互动能力也得到了充分锻炼。

3.搭建多样化发布平台

搭建多样化的发布平台对小老师学习成果展示意义重大,它能从多方面促进教学相长与学生发展,扩大影响力,增强其成就感。

其一,线上平台为小老师提供了广阔的展示空间。学校公众号与校园网站不仅能让“小老师”的学习成果广泛传播,还能收获来自同学、老师与家长的关注与赞扬,满足其自我实现的需求,增强成就感。这种积极反馈会转化为强大的内驱力,激励“小老师”更主动、深入地学习,形成良性循环。同时,“小老师”的见解和创意能被更多人接触,这种广泛传播打破了课堂时空限制,放大了学习成果的影响力,使个体智慧得以共享,推动了集体知识的建构。

例如,学校定期推出的“荐读者”活动,鼓励“小老师”担任阅读推荐人。“小老师”只需上传一张自己的照片和一段绘声绘色的音频,就能在学校公众号上展示。家长和同学们通过轻点屏幕,就能随时随地享受阅读的乐趣。通过这个平台,学生们获得了家庭和班级的广泛认可,成就感显著提升,进一步激发了他们的阅读热情和表达欲望。

其二,线下平台同样不可忽视。例如,黑板报虽是传统形式,但哪怕只是黑板的一角,也能成为“小老师”展示成果的绝佳平台。在阅读了中国古典名著《西游记》后,学生们纷纷绘制了师徒四人的取经路线、《西游记》综合实力排行榜、悟空成长记等思维导图和创意手抄报,并在教室设置了“西游记成果角”。课间,绘制这些作品的小老师会现场为同学们答疑。

(二)建立评价反馈机制

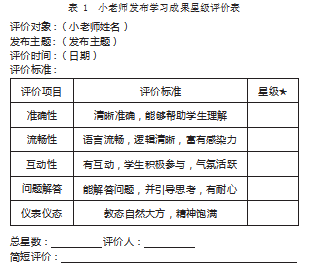

科学合理的评价反馈机制能够为“小老师”提供客观、全面的反馈,帮助他们了解自身发布学习成果时的优势与不足,从而有针对性地改进发布方法,提升发布质量。同时,评价反馈机制能够激励“小老师”不断学习和进步,通过正向反馈增强其自信心和成就感,推动其持续提升“专业”能力。为此,我们设计了小老师发布学习成果星级评价表(见表1),对小老师的学习成果发布进行多维度、直观化的评价。

该评价表从五个维度对小老师的表现进行评价:第一,准确性:这是评价“小老师”成果发布的关键指标,对知识点的阐述完全正确,无任何错误或模糊不清的表述,能让同学轻松理解。第二,流畅性:这体现了“小老师”的语言表达能力和课堂掌控能力,包括语言表达自然流畅、逻辑清晰以及表达具有感染力。第三,互动性:这是评价课堂氛围和学生参与度的重要指标,包括互动环节的设计、学生的参与程度以及课堂气氛的活跃度。第四,问题解答:这反映了“小老师”的知识储备和应变能力,要求能迅速理解同学提出的问题,给出清晰、准确且具有针对性的解答,有效帮助同学解决疑惑。第五,仪表仪态:要求“小老师”具备一定的素养和自信,发布成果时充满热情和责任感,能够感染学生,激发他们的学习兴趣和动力。

评价表设计简洁易懂,操作方便。评价主体(包括老师、同学和“小老师”自己)根据“小老师”的实际表现,在每个维度对应的星级上打钩即可。最后,将各维度得星相加,即可得到小老师的最终总星数。评价结果应及时反馈给“小老师”,并附上简短的评价意见,既可以肯定优点,也可以指出不足,并提出改进建议,如讲解生动有趣,但可以增加提问频次等。

混合式学习模式为“小老师发布学习成果”提供了创新空间,但在实践中仍面临一些挑战。例如,部分学生在初期的新鲜感消退后,由于缺乏内在动力或抗挫能力,主动性、持续性不足,容易重新回归被动角色。此外,技术设备与网络条件的差异导致部分学生难以平等参与。同时,教师往往受限于单一学科框架,难以引导学生在发布过程中实现学科知识的迁移并解决真实问题。这些情况反映出从技术赋能到素养落地的系统性挑战,提示我们需要在教学设计、评价体系以及技术支持等方面进行多维度的突破。

参考文献:

[1]陈纯槿,王红.混合学习与网上学习对学生学习效果的影响——47个实验和准实验的元分析[J].开放教育研究,2013(2):69-78.

[2]皮亚杰.发生认识论原理[M].北京:商务印书馆,1970.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.