关注言语形式,教出诗词之味:探寻古诗词教学的审美体悟论文

2025-10-27 16:27:13 来源: 作者:xuling

摘要:诗词是高度技巧化的文体,语言凝练、结构跳跃、富有节奏和韵律。初中阶段的古诗词教学不能只关注诗词的内容情感,更要关注其精巧的言语形式。

[摘要]诗词是高度技巧化的文体,语言凝练、结构跳跃、富有节奏和韵律。初中阶段的古诗词教学不能只关注诗词的内容情感,更要关注其精巧的言语形式。本文主张在教学中引导学生关注诗词的声韵、节奏、修辞、结构等言语形式,通过删减、调整、更易、增补、变体等教学策略,让学生在比较中发现诗词布局的严密、章句的调和、措辞的贴切以及内容的精练,进而在审美体悟中丰富其对中华优秀传统文化的认识,实现阅读素养的提升。

[关键词]初中语文,诗词教学,言语形式,依体而教,审美体悟

王荣生教授曾指出,很多老师教词和教诗差不多,而教诗往往又像教散文。具体表现出以下几种现象:其一,把诗词阅读教学的目标确定为读懂诗歌的情感,教师逐句讲解,学生虽懂诗意,却丢掉了诗味。其二,过度依赖背景资料和互文性材料,忽视对诗词本身的欣赏,似乎知人论世了,诗歌鉴赏就水到渠成了,实际上学生并未触及到诗家三昧。其三,以大量的诗词阅读和练习来代替鉴赏,学生虽做了不少题目,却仍未真正学会欣赏诗词。

美国文学理论家韦勒克(Wellek)和沃伦(Warren)提出“外部研究”与“内部研究”的概念。外部研究关注文学与时代、社会、历史的关系,而内部研究则聚焦于作品的语言、形式、结构、技巧等文学自身的因素。虽然外部研究有助于理解文学作品,但若忽视内部研究,尤其是对诗歌句法、章法、写法等言语形式的探究,文学作品将失去其文学性和艺术性。夏丏尊在《学习国文的着眼点》中强调:“学习国文该着眼在文字的形式方面。”目的在“学习各种表现方式和法则”“去获得理解和发表的能力”。因此,古诗词教学应突出诗词的独特韵味,让学生在探究其言语形式的过程中,提升阅读素养和审美能力。本文以王湾《次北固山下》、杜牧《赤壁》、晏殊《浣溪沙》为例,探讨如何通过改变诗词的言语形式来教出诗词之味的路径。

一、删减,比较发现原诗布局的严密

诗歌是讲究布局法度的文体,遵循“起承转合”的写作程序,情脉与意脉融合。在教学中,教师应让学生真切体会到诗歌的布局之美,进而领悟其思想情感。以王湾的《次北固山下》为例,尾联“乡书何处达,归雁洛阳边”直抒对家乡的思念,学生一目了然。然而,这首思乡诗的特别之处,学生往往难以察觉,而这恰恰是教学的重点。这是一首典型的五律,为了让学生感受律诗布局的法则,可以尝试将五律删减为五绝:

客路青山外,行舟绿水前。乡书何处达,归雁洛阳边。

学生发现,经过删减后,尽管情感依然是游子思乡,但布局的变化引发了声韵和内容的改变,最终使诗意变得单薄,韵味也大打折扣。

其一,声韵变得紧张,失去了原诗的舒缓与咏叹。“每一件文学作品首先是一个声音的系列,从这个声音的系列再生出意义。”删除了对仗的两联,即少了平平仄仄的趣味和形式整齐的愉悦。原诗中“潮平”对“风正”,“两岸阔”对“一帆悬”,“海日”对“江春”,“生残夜”对“入旧年”,对仗的和谐和平仄的完美,让人在朗读中感受到诗歌的韵律之美。正如朱光潜所言:“音与义不能强分,更动了声音就连带地更动了意义。”律诗的节奏朗朗上口,读者在声音中能感受到诗人虽客居他乡、孤独思乡,但精神依然饱满。而删减为五绝后,前两句刚介绍完诗人的处境,便直接转入思乡的感慨,跳跃过大,文气不畅。

其二,内容变得单薄,没有了原诗的丰厚博大。诗歌讲究“尺水兴波”,在短小的篇章内实现起承转合的自如自然。王湾的诗,一二句“起”,交代背景,点明漂泊,描绘出高山绿水的景象;三四句“承”,描写旅途所见的壮阔之景,烘托出诗人的渺小孤独;五六句“转”,表面上还在写景,实则暗含想象,表达对自然代谢和时间流逝的感慨,为结尾处抒怀蓄势;最后两句“合”,经过实景虚景的渲染和铺垫,回到漂泊孤独的起始,抒发思乡之情。删减后的四句诗,失去了铺叙承转,结尾的抒情显得突兀,缺乏铺垫,没有来由,无法承载深沉的情感。

二、调整,比较发现原诗章句的调和

诗歌的句子之间构成了一个特定的文本语境,彼此间存在着紧密的内在联系。以律诗为例,其声律需遵循“相对律”与“相粘律”。“相对律”要求一联之中出句与对句的平仄相对;“相粘律”则规定后一联出句的第二字平仄需与前一联对句的第二字平仄相同。在诗意的连贯性上,读者需依据前后语句的逻辑关系来理解整首诗的意蕴。

为了让学生领会古诗虽篇幅短小,却声韵和谐、思路清晰、文意有序,我们尝试对王湾的《次北固山下》进行语序调整,如下所示。

客路青山外,行舟绿水前。海日生残夜,江春入旧年。潮平两岸阔,风正一帆悬。乡书何处达,归雁洛阳边。

起初,许多学生认为这种调整似乎并无不妥。颔联与颈联均为写景之句;“海日生残夜”描绘出新一天的曙光初现,“江春入旧年”则勾勒出新一年的春意萌动,春潮涌动、与岸齐平的景象也显得顺理成章,从逻辑上看似乎并无问题。然而,深入探究后发现,调整语序后,律诗的格律与思路均发生了改变。其一,格律失粘,“行舟绿水前”与“海日生残夜”不再遵循平仄相粘的规则,诵读时失去了平仄回环之美。其二,调整语序破坏了诗歌的递进关系与层次感。原诗首句描绘了诗人在他乡漂泊的旅途;第二句则聚焦于江上所见之景,从近处的实景到远处的虚景。小舟的孤独之感引发了诗人对时间流逝的感慨,海日挣脱残夜,江春在旧年中悄然到来。正是春潮涌动、春水初生的景象,触动了诗人对生命与时间变化的感知,使他留意到海日与江春。这是一个由内而外、层层递进的思维过程。

进一步探究句子的调整,我们发现句子的表达也是“非如此不可”。例如,将“潮平两岸阔,风正一帆悬”调整为“潮平阔两岸,风正悬一帆”,虽然平仄与韵脚未变,但语序的改变却转移了重点。原诗强调两岸的开阔与一帆的高悬,以开阔的背景衬托出小舟的渺小;调整后,重点却变成了潮平与风正,而这并非诗人想要表达的核心。通过这一调整,学生们逐渐领悟到,诗歌的行文顺序是经过精心构思的,每一句的先后安排都有其合理性与必然性,这也正是诗文创作构思的精妙之处。

三、更易,比较发现原诗措辞的贴切

朱光潜曾指出:“一般人根本不了解文字和情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。”王尚文也强调:“‘怎么说’并不单纯是形式问题,形式往往就是内容。”精美的诗词,一字不宜忽,一字不能易。有些表达看似随意,实则贴切。为了让学生理解形式的改变会影响内容,进而改变思想,我们可以通过对王湾《次北固山下》部分字词的替换,来品味原诗措辞的精妙。

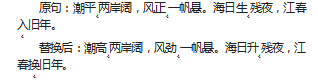

这种“咬文嚼字”的方法在诗词教学中被广泛应用,它能帮助学生洞察作者思维的严谨性和措辞的精确性。“高”“劲”“升”“换”这几个替换的字虽然没有改变诗歌的平仄和韵律,诗意也依然通顺,但却失去了原诗的细腻与精妙。例如,“高”虽写出了春水猛涨的姿态,但给人浪涛汹涌之感,让人心绪不宁,不符合诗人心境平和的气度;“劲”虽写出了江上风大的场景,然不如“正”字所传达的顺风正道直行的气势;“升”固然写出了海日之升起,但失去了“生”之从无到有的惊喜;而“换”则显得过于生硬,缺少了“入”字这种悄然而至的惊喜感,难以展现诗人幽微敏锐的观察力。

叶圣陶先生在赏析陶潜的《和刘柴桑》时,也曾对“良辰入奇怀”“良辰到奇怀”“良辰感奇怀”进行过精妙的分析。他认为,“感”字虽然也能表达“良辰”与“奇怀”的关系,但远不如“入”字那样圆融、深邃。只有能够真挚地表达并让读者深切感受到作者情感的文字,才能称得上是精妙的好文字。

四、增补,比较发现原诗内容的精练

律诗因句子较多,常被认为能更充分地表达情感。但是否句子越多、篇幅越长就越有效呢?为了让学生体会绝句短小精悍、以简驭繁的妙处,教师可以尝试将绝句改写为律诗。以杜牧的《赤壁》为例,将七绝改为七律。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。中原逐鹿谁敌手?天下争锋君与操。自古盛衰多运气,至今成败定舜尧?东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

通过对比阅读,我们发现,增补后的诗歌字数虽增加了,余味却没了。

原绝句短小精悍。第一句“起”,写自己捡到一支经大浪淘沙仍铁锈未销的折戟;第二句“承”,写自己仔细清洗打磨,发现那是赤壁的遗物;第三句“转”,诗人并未直接抒情,而是假设了一个场景:如果没有东风相助,东吴的命运又将如何?最后一句“合”,以议论收尾,暗示历史的胜负并非定局。短短四句,表现了杜牧对历史之思、英雄之叹以及身世之感。而添成八句,虽然内容更丰富,却诗无余味。南宋魏庆之在《诗人玉屑》中谈到:“唐人虽小诗,必极工而后已。所谓旬锻月炼,信非虚言。”诗人不以文害意,意尽而已。所以,能用绝句在二十字或二十八字内腾挪跳跃,曲尽其妙。

五、变体,比较诗词言语形式的不同

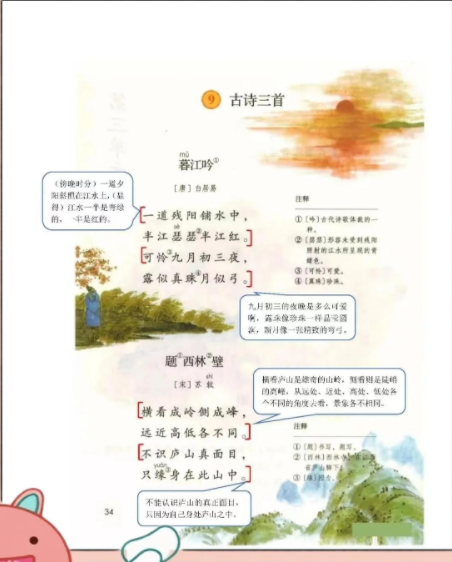

词的形式和声律规范比诗歌更复杂,不同的词牌有不同的句式、平仄、韵逗要求。缪钺先生在《诗词散论》中指出:“诗之所言,固人生情思之精者矣,然精之中复有更细美幽约者焉,诗体又不足以达,或勉强达之,而不能曲尽其妙,于是不得不别创新体,词遂肇兴”“词之所言,既为人生情思意境之尤细美者,故其表现之方法,如命篇、造境、选声、配色,亦必求精美细致,始能与其内容相称。”因此,词的教学,更应让学生体会到长短句表情达意之妙。诗词对读是一种简洁明了的教学方式。教师可以《浣溪沙》为例,将词改成一首更精练的七绝。

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。无可奈何花落去,小园香径独徘徊。

原词借“夕阳西下”“花落去”“燕归来”三个意象写时光流逝和生命轮回。改成更精练的七绝后,意思虽相近,但词中那缠绵悱恻、低回婉转的情致却没有了。固然,词人选择的三个意象,都能表达光阴易逝、物是人非的感慨。然而,“夕阳西下”展现的是一日的流逝,紧承词人对去年相似天气、相同亭台时光的追忆,而“花落去”“燕归来”又呈现了一个更大的时空,用一年的流逝来展现岁月悠悠的无情,“燕归来”甚至带有一丝乍见的欣喜,写出了人事悲欣交织、无能为力的悲伤。如果删掉那两句,情感的层次感就会削弱,婉转深情也难以充分表达。

《浣溪沙》词牌的格律与诗歌相近,都是七言,且上下整齐。如果将其删减为五绝,或扩展为七律,又会如何呢?晏殊恰好写过一首内容相似的七律,即《示张寺丞王校勘》,可以用来对比阅读。

从词到律诗的转变中,诗词的情感基调虽相似,但表达方式却有所不同。律诗在结尾处加入了振起之笔,展现出诗人奋发向上、广纳贤才的政治家风范。此外,诗中还将“香径”改为“幽径”。“香径”暗含落红如雨,化视觉为嗅觉,给人以凄美、香暖明艳的想象;而“幽径”则更显沉静。一字之差,反映了晏殊的创作心理:词,舒缓婉转,适合表达隐秘婉约的情怀;律诗,严肃正统,适合表达政治抱负。《浣溪沙》的词境婉约飘逸,情感缠绵;而改成律诗后,少了抒情的韵致,变得拘谨严肃,更符合宋士大夫“诗言志”的审美选择。我们应让学生体会诗词的不同,感受诗庄词媚。

总之,诗词阅读教学应突破枯燥的词意解读和繁重的做题训练,引导学生真正品味诗词之美。通过深入探究诗词的布局、声韵、对仗、炼句等艺术法则,学生能更深刻地感受诗词的韵味。我们应将诗词教学从单纯的内容分析转向形式美的探索,让学生通过言语形式的分析,发现诗人的独特表达,培养敏锐的语言感知力和深厚的审美鉴赏力。

参考文献:

[1][美]勒内·韦勒克,奥斯汀·沃伦.文学理论[M].刘象愚,等译.南京:江苏教育出版社,2005.

[2]夏丏尊.夏丏尊文集·文心之辑[M].杭州:浙江文艺出版社,1983.

[3]朱光潜.我与文学及其他[M].北京:中华书局,2012.

[4]王尚文.王尚文语文教育论集:人文、语感、对话[M].上海:上海教育出版社,2010.

[5]缪钺.诗词散论[M].北京:北京大学出版社,2018.