新课标背景下小学语文跨学科教学策略探究论文

2025-10-24 16:13:14 来源: 作者:xuling

摘要:在新课标背景下,小学语文跨学科教学是提升语文教育质量的重要途径。鉴于此,文章探讨了其在增强学习趣味性与实践性、加深学习深度与广度及促进学生核心素养全面发展方面的意义。

摘要:在新课标背景下,小学语文跨学科教学是提升语文教育质量的重要途径。鉴于此,文章探讨了其在增强学习趣味性与实践性、加深学习深度与广度及促进学生核心素养全面发展方面的意义。在此基础上,文章提出了文学与科学结合启迪思维、艺术与语文结合培育审美、历史与语文交织深化文化理解、信息技术融入语文以拓宽视野等具体的教学策略,以期为小学语文教育提供新的视角和方法。

关键词:小学语文;新课标;跨学科教学

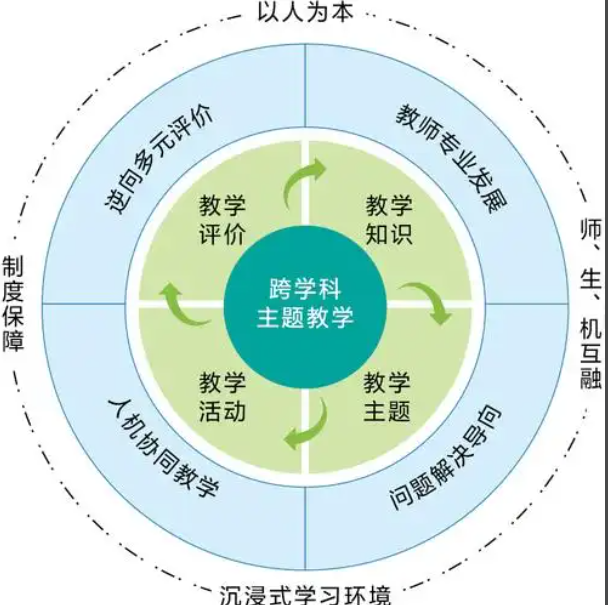

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)强调跨学科学习的重要性,旨在通过整合不同学科的知识与技能来促进学生的全面发展。在此背景下,跨学科教学作为一种新兴的教学模式,不仅能丰富语文课堂的内容,还能激发学生的学习兴趣,帮助其在实践中更好地掌握语文知识。教师将小学语文与艺术、科学等其他学科有机结合,探索出既符合学生认知规律又能激发其学习兴趣的教学策略,不仅有助于提高学生的语言综合运用能力,还对培养学生的创新意识、合作精神以及社会适应能力具有重要价值。

一、新课标背景下小学语文跨学科教学的意义

(一)增强语文学习的趣味性与实践性

跨学科教学能够将语文知识与其他学科内容相融合,通过多样化的教学手段和实践活动激发学生对语文学习的兴趣。此外,跨学科教学通过引入其他学科的知识和方法使得语文学习过程不再孤立,而能与学生的日常生活和社会实践紧密相连。这种整合式的学习方式,不仅能够增加语文学习的趣味性,让学生感到学习不再只是枯燥乏味的任务,还能让学生在实际操作中更好地理解和消化语文知识[1]。除此之外,跨学科教学的实践性学习活动还有助于提高学生的语言表达能力和文化素养,增强学生的综合素质。

(二)增加语文学习的深度与广度

跨学科教学鼓励学生将语文知识与其他学科知识进行关联和整合,从而培养学生的综合运用能力和创新思维。通过体验跨学科教学,学生在对语文基础知识进行记忆的基础上,还能在更广阔的背景中理解和应用这些知识。比如,教师在历史故事中融入相关地理知识,可以帮助学生更好地理解故事背景及其文化内涵;在写作训练中结合科学实验,能引导学生学会观察、记录和描述自然现象,进而提升他们的逻辑思维和创新能力。这种综合性的学习方式不仅丰富了学生的知识结构,还提升了他们在解决实际问题中的灵活性和创造性,能为其未来的学习和生活打下坚实基础。

(三)促进核心素养的全面发展

跨学科教学有助于培养学生的批判性思维、创新能力、信息处理能力等,促进其全面发展[2]。在语文学习中融入跨学科元素不仅可以丰富学生的知识结构,还能促进其核心素养的全面发展。在跨学科教学模式下,学生被鼓励在阅读和写作中运用不同学科知识分析和解决问题。例如,在阅读一篇关于环保的文章时,学生不仅可以学习语文中的修辞手法和表达技巧,还可以接触到自然科学中的生态概念。这样的学习方式能促使学生在理解文本的基础上,进一步思考科学原理和社会责任之间的关系,从而锻炼其批判性思维。跨学科教学还鼓励学生在写作时运用多学科知识,如历史事件、科学原理、艺术表现形式,这不仅能提升学生的写作水平,还能培养其信息整合、创新思考的能力。

二、新课标背景下小学语文跨学科教学的实践策略分析

(一)文学与科学联合,启迪思维火花

在新课标背景下,小学语文教学目标不仅是让学生掌握语文基础知识,还在于培养学生的综合素养和创新思维。文学与科学的联合是一种有效的教学策略,它通过将语文课文中的自然现象、科学原理与科学实验相结合,帮助学生在语文学习中发现科学的魅力,从而启迪学生的思维[3]。这种策略的应用不仅能加深学生对语文文本的理解,还能激发他们对科学探索的兴趣。因此,教师应当选择能够激发学生兴趣且蕴含科学知识的文学作品作为教学材料,并设计相应的科学活动。

以统编语文二年级(上册)的《小蝌蚪找妈妈》为例,教师在导入环节可以先利用多媒体设备播放一段生动的动画视频,呈现小蝌蚪寻找妈妈的情节,同时穿插关于池塘生态系统的小知识,如水草的作用、小鱼和其他水生生物的存在对生态系统的重要性等,这不仅能吸引学生的注意力,还为接下来的科学讨论打下了基础。接着,在小组讨论环节,教师可分发相关科学资料,包括青蛙不同生长阶段的照片、生命周期的图表以及一些简单的生物解剖图,鼓励学生根据这些资料讨论小蝌蚪的生长过程,如从卵期到尾巴退化直至长成青蛙各个阶段的特点,还可以引导学生思考在这个过程中小蝌蚪所处的环境对其成长的影响。

为了加深理解,教师可以进一步组织学生进行动手实践。比如设置一个小型的“蝌蚪观察角”,放置一个透明的生态缸,放入适量的池塘水、水草以及几只小蝌蚪。学生可以在教师的指导下每天轮流观察蝌蚪的变化,并用图画或文字的方式记录下来,这样既能培养他们细致观察的习惯,又能增强其写作能力。与此同时,为了激发学生的创造力,教师可以提议学生创作一首小诗或一篇短文,内容围绕小蝌蚪的成长经历展开,允许他们在创作过程中自由发挥想象力,结合自己的观察笔记将科学知识融入文学作品。然后,教师可组织“成果展示会”,邀请学生上台分享他们的观察记录和文学创作,这种方式不仅可以促进学生间的相互学习,还能让他们感受到分享的快乐。

(二)艺术与语文共鸣,培育审美情趣

在《课程标准》的指导下,教师将艺术与语文相结合,能够通过艺术的形式增强学生对语文学习的兴趣,并在创作与欣赏的过程中培养学生的审美情趣。这种跨学科教学不仅能让学生在学习语文的过程中获得艺术的滋养,还能让其通过艺术的视角加深对语文作品的理解和感悟[4]。为此,教师需要创设情境,运用音乐、绘画、戏剧等多种艺术形式辅助语文教学,激发学生的兴趣与潜能。

例如,在统编语文一年级(下册)《静夜思》的教学中,教师可以通过朗读和分析诗句中的意象引导学生感受诗中的画面和诗人的情绪。接着,教师可开展配乐朗诵活动,提前准备几首符合《静夜思》意境的古典音乐,如古筝或琵琶演奏的传统曲目,让学生在音乐伴奏中练习朗诵。教师应指导学生注意朗诵时的语调变化、停顿时间以及语气的抑扬顿挫,使朗诵不仅是语言的表达,还是情感的传递,通过音乐与文字的结合,营造出诗中静谧而又略带忧伤的氛围。

为了进一步强化学生对诗歌意境的感受,教师可以组织“诗意绘画”活动。学生可以根据《静夜思》中描绘的景象,如明亮的月亮、寂静的夜晚,发挥自己的想象,用画笔在纸上勾勒出生动的画面。教师可以提供各种绘画工具,如彩色铅笔、水彩颜料等,鼓励学生大胆使用色彩和线条,通过视觉艺术来表达自己对诗歌的理解。在绘画过程中,教师还可以引导学生思考如何通过不同的颜色和形状来传达诗人的情感,如使用冷色调表现夜晚的寂静,用柔和的线条体现诗人内心的柔情。通过这样的教学设计,学生不仅能在语文学习中体验到艺术的魅力,还能在艺术创作中加深对语文文本的理解,从而在两者之间建立起一种富有创造性和表现力的联系。

(三)历史与语文对话,深化文化传承

历史与语文教学相结合可以增强学生对中国传统文化的理解与认同。这种对话式的教学策略不仅能够拓展学生的知识视野,使其在学习语文的过程中同步获得丰富的历史文化知识,还能促进学生形成更深厚的文化底蕴[5]。通过历史与语文的交融,学生能够更好地理解文学作品产生的时代背景和社会文化脉络,从而更深刻地把握作品的思想内涵与艺术价值。因此,教师需要精心设计教学活动,将历史故事、文化习俗等元素巧妙融入语文课堂,引导学生主动探索历史与文学之间的内在联系,以激发学生的学习兴趣和探究欲。

以统编语文五年级(上册)《将相和》为例,教师可以从介绍《将相和》中的主要人物——蔺相如和廉颇入手,向学生展示战国时期的宏大历史画卷。通过讲述当时各国间错综复杂的外交关系,以及蔺相如在外交事务中的杰出表现,教师可以帮助学生构建一个清晰的历史背景框架,以便学生更好地理解课文中的故事情节。接下来,教师可以组织一场生动的角色扮演活动,让学生分别扮演蔺相如和廉颇,重现课文中的经典场景,如“完璧归赵”。在这个过程中,学生不仅要模仿人物的语言和行为,还需要深入挖掘角色的心理状态,从而更好地理解蔺相如的智慧和勇敢,以及他为国不惜牺牲个人安危的大无畏精神。通过参与这样的互动式学习,学生不仅能够加深对课文内容的记忆,还能提升团队协作能力和临场应变能力。

为了进一步巩固学习效果,教师可以布置一些课外作业,让学生自主查阅与蔺相如和廉颇有关的历史资料,深入了解这两位历史人物的生平事迹,并据此撰写一篇心得体会。这样的作业不仅能激发学生对历史的兴趣,还能促使他们在自主探索中加深对历史人物的认识,从中汲取积极向上的精神力量。

(四)信息技术与语文融合,拓展学习视野

信息技术与语文的融合不仅能够拓展学生的语文学习视野,还能提升他们的信息素养和综合能力。教师利用信息技术手段可以为学生提供丰富多样的学习资源和跨学科学习机会。这种方式不仅能够激发学生的学习兴趣,还能帮助他们在自主探究和在线协作中获取更多知识,提高综合能力。在这种策略下,教师需要有效整合信息技术与语文教学,选择合适的数字工具和技术手段,设计既能吸引学生注意力又能促进其自主学习的教学活动。同时,教师还需引导学生合理使用网络资源,培养他们的信息筛选和处理能力。

在统编语文四年级(下册)《飞向蓝天的恐龙》的教学中,教师可以利用多媒体设备播放高质量的科普视频或动画,让学生对恐龙形成直观的认识。这些视频和动画不仅能帮助学生更好地理解课文中描述的恐龙形象,还能激发他们对恐龙及其演化历程的兴趣。通过观看这些视觉材料,学生能够直观地感受到一部分恐龙从地面飞向天空经历的演变过程,从而为后续的学习奠定坚实的基础。接下来,教师可以引导学生利用互联网资源进行有关恐龙演化成鸟类的研究。在教师的帮助下,学生可以访问权威的科学网站查找最新的研究成果,并学会鉴别信息的可靠性。在搜集资料的过程中,教师还可以指导学生提炼关键信息,并有效组织这些信息,以便最终形成一份完整的报告或演示文稿。这样的活动不仅能提高学生的阅读理解能力,还能培养他们的信息筛选和处理技能。为了进一步加深学生对课文内容的理解,教师可以组织一次在线协作项目,如创建一个在线平台,让学生共同制作一份关于“恐龙飞向蓝天”的电子报。在这个项目中,学生可以按照各自的特长分工合作。通过团队协作,学生不仅能够提升自己的语文能力和技术水平,还能增强团队合作意识。

三、结束语

综上,新课标背景下的小学语文跨学科教学策略不仅增强了语文学习的趣味性和实践性,还拓展了学生的学习深度与广度。这些策略的实施让学生在多样的学习体验中感受到了不同学科间的内在联系,激发了学生的思维活力和创造力,促进了学生核心素养的全面发展,帮助学生在综合应用知识的过程中提高信息处理能力、批判性思维和创新能力。

参考文献

[1]郭妹峰.小学语文跨学科学习融合式设计的定位与建构[J].现代教学,2024(17):42-43.

[2]蒋佳萍.小学语文课堂中跨学科教学的实施[J].亚太教育,2024(15):121-124.

[3]张昕颖,周燕华.新课标视域下的小学语文跨学科学习[J].河南教育(教师教育),2024(7):64-65.

[4]贵惠婷.新课标实行下小学语文跨学科学习实施路径及策略[J].汉字文化,2024(7):139-141.

[5]李依依.统编版小学语文教材跨学科内容的文本分析[D].西安:西安外国语大学,2024.